Índice de contenidos

Número 501-502

- Presentación

- Estudios y notas

- Cuaderno

- Noticias

-

Crónicas

-

Homenaje a Juan Antonio Widow

-

Premio Exemplum 2011 de la Universidad Internacional SEK

-

La crisis: una visión interdisciplinar

-

Sesión necrológica de Juan Vallet de Goytisolo

-

Presentación de las Actas del Congreso «A los 175 años del carlismo»

-

Número especial de Instaurare sobre los 150 de la Unidad Italiana

-

Ética, política y derecho

-

Crítica católica del personalismo contemporáneo

-

Constitución e interpretación constitucional

-

Jean Madiran, premio Renaissance 2012

-

Cuarenta años de la Asociación Felipe II

-

-

Información bibliográfica

-

Alfredo García Gárate, La desamortización eclesiástica en el marco de las relaciones Iglesia-Estado

-

Matthew Fforde, Desocialisation

-

Eudaldo Forment, ¡A vosotros, jóvenes!

-

Frederick D. Wilhelsem, Así pensamos

-

Miguel Ayuso, El Estado en su laberinto

-

José Pedro Galvão de Sousa, La representación política

-

José María Pemán, La historia de España contada con sencillez

-

Francesco Maurizio Di giovine, La dinastía borbónica

-

Miguel Ayuso (ed.), A los 175 años del carlismo

-

Sociedad Misionera de Cristo Rey, P. José María Alba, S.J.

-

El bien común, pauta de la justicia general o social

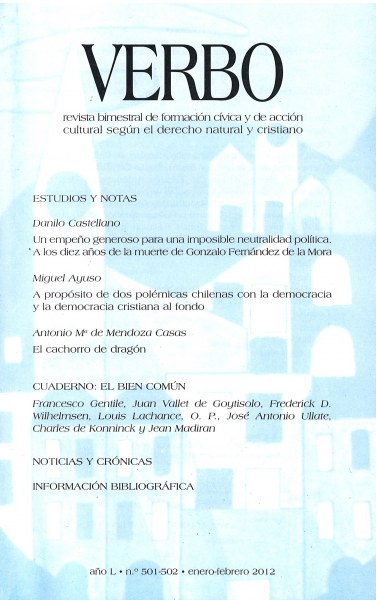

CUADERNO: EL BIEN COMÚN

Hay algo que debo explicar, ante todo, para tratar de justificarme. Voy a tratar de cosas muy elementales. ¿Por qué ese repasar primeros principios, en lugar de hablar de algo nuevo, de algo más técnico, con utilidad práctica inmediata y concreta?

Siento viva admiración por el profesor de Filosofía de la Universidad de Lieja, Marcel de Corte, y me impresionó profundamente la lectura, hace años, de su obra L’homme contre lui-même. Voy a traducir, como explicación a aquella pregunta, unas frases suyas:

“Es demasiado claro que el progreso técnico se efectúa, humanamente hablando, por sustitución, por adición siempre acompañada de una sustracción. Si el progreso técnico me permite ir cada vez más deprisa de un lugar a otro, me impide la meditación interior que acompaña la marcha. Si el periódico y la radio con su técnica me traen cada vez más rápidamente las noticias, me evitan y me impiden reflexionar”[1].

Un clou chasse l’autre: Un clavo hace saltar otro clavo. Los desarrollos especializados y tecnificados nos hacen olvidar de los principios. Nuestro frondoso árbol jurídico con su follaje tan espeso, nos puede impedir ver su copa que nos señala la dirección final de su progreso, hacia el cielo. Sus ramas tiernas cargadas de grandes hojas, que las hacen declinar hacia el suelo, nos pueden ocultar, hasta hacérnoslo olvidar, el paisaje que nos rodea y que antes nos fue familiar. Y sus raíces escondidas en la tierra escapan también a nuestra mirada... tanto que es muy posible que descuidemos pensar que su salud es vital para el propio árbol.

Perdonad, por eso, que repasemos en voz alta algo que, de puro sabido, puede habérsenos olvidado.

1. El sueño del panjuridismo

En el volumen del año 1963 de los Archives de Philosophie du Droit, Jean Carbonnier publicó un trabajo titulado “L’hypothèse du non-droit”, en el cual observó que los juristas dogmáticos tienen “a la vez un ideal y un postulado de panjuridismo”, conforme al cual “piensan, si no que todo es derecho, por lo menos que el derecho tiene vocación a estar en todas partes, a envolver todo, a sostener, como un dios, todo el Universo habitado”. Y que, igualmente, en sus primeros pasos, la sociología del derecho adoptó frecuentemente la misma posición, porque “veía en lo jurídico la forma más acabada de lo social (en virtud de la sanción organizada); le parecía que, extendida la sociedad por doquier, el derecho no podía hallarse ausente de parte alguna...”. Pero llegada a su madurez, “la sociología jurídica de hoy ha cesado de reivindicar para el derecho esta ubicuidad divina” y “reconoce que no todo lo social es jurídico, en tanto que en las relaciones entre los hombres se encuentran, tal vez, algunas que escapan al derecho en tanto que ni siquiera están socializadas...”, “que el derecho no cubre toda la atmósfera humana; que hay, en las sociedades, vacíos de derecho...”[2].

Es algo que siempre lo habíamos contemplado así, y no sólo en cuanto a la extensión del derecho, sino también en lo referente a la intensidad y eficacia de su acción conveniente.

Así, al comenzar nuestro Panorama del Derecho Civil, lo proclamamos: Conviene que, ante todo, los juristas confesemos humildemente, para contribuir a evitar falsas ilusiones en los demás, que el derecho sólo ocupa una parcela de la vida social del hombre, y que no puede ni debe ocupar más. Una parcela inmersa entre las del amor y de la fuerza o el poder, y que, además, necesita de ellas para poder desarrollar su actuación. Sin suficiente poder para imponer lo justo coactivamente, a quienes no lo respeten, normalmente, se caerá en el desorden y la anarquía. Sin amor, el derecho debería ser impuesto siempre a través de la fuerza; pero sin amor (a Dios, a la patria, a los demás, al deber, a la Justicia), el mismo poder conculcaría el derecho, en cuanto no le convinieren sus normas. Se haría arbitrario y, aun cuando no lo fuera, tendría que desplegar de tal modo su fuerza coactiva, incluso con los encargados de su vigilancia (vigilando a los vigilantes con otros vigilantes, y así sucesivamente), para poder sujetar, cada vez más apremiantemente, una materia en creciente descomposición, por falta de amor, y a la que acabaría por triturar. Como consecuencia, el peso de la organización estatal aplastaría a la sociedad masificándola primero y destruyéndola al fin, como la historia nos enseña que ha ocurrido con otras civilizaciones.

2. ¿Qué es el derecho?

Pero, al llegar a esta conclusión, en nuestro repaso, necesitamos recordar lo que el es el derecho.

Los romanos lo definieron como el arte de lo bueno y de lo justo. Los griegos ya habían dicho que era lo justo. Santo Tomás de Aquino insiste en que est obiectum iustitiae[3].

Pero, ¿qué es la Justicia?

Un concepto moderno, puramente formal, la identifica con la aplicación regular de las normas. Establecidas las normas de juego, éstas deben aplicarse regularmente.

Pero, ¿es sólo esto? Las reglas del juego, en principio, son arbitrarias, su aplicación correcta hace justo al árbitro, pero su establecimiento inicial es el libre producto de un acuerdo o de una decisión, que de igual modo pudo ser diferente. Así, sin excepción, serían derecho todas las reglas regularmente establecidas por la voluntad del Príncipe, por el voto popular o por la mayoría parlamentaria; o las vividas y practicadas cotidianamente por el pueblo. No habría falso derecho, porque no podrían haber normas justas ni injustas, sino regular o irregularmente establecidas o aplicadas.

Sin embargo, la vida nos enseña que hay normas justas y normas injustas. Antígona lo dijo desgarradoramente a su tío Creón. Nos lo dice el sentimiento que Dios ha puesto en el corazón del hombre, según escribió San Pablo[4], por lo menos si no está cegado por la pasión o por el pecado, como en su Encíclica Mit Brenender Sorge precisó Pío XI. Cicerón lo había comprendido y explicado hace alrededor de dos mil años: “Es absurdo pensar que sea justo todo lo determinado por las costumbres y leyes de los pueblos. ¿Acaso también si son leyes de tiranos? Si los treinta tiranos de Atenas hubiesen querido imponer sus leyes, o si todos los atenienses estuvieran a gusto con leyes tiránicas, ¿iban por esto a ser justas las leyes?”[5].

3. El sentimiento de justicia

Es, pues, evidente, que existe en nosotros un sentimiento de justicia. En nuestro ser, en nuestro corazón, como dijo metafóricamente San Pablo. Pero para que este sentimiento se traduzca en acto de virtud hace falta, además, la adhesión de nuestra voluntad a su cumplimiento. El derecho romano definió la virtud de la justicia como Constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.

Pero ¿son suficientes este sentimiento y esta voluntad para poder ser justo?

Notemos que el emperador Justiniano al lado de la definición que acabamos de transcribir de la virtud de la justicia, colocó la definición de la jurisprudencia: Divinarum atque humanarum rerum notitiae.

No basta querer ser justo, hace falta saberlo ser. Quiere esto decir que el sentimiento de justicia debe ser ilustrado y educado. Sin duda, el sentimiento de lo justo es un presupuesto para poder comprender la justicia, así como el sentido de la proporción de la belleza, del color, son presupuestos para distinguir lo próximo de lo lejano, para diferenciar los colores y para llegar a lo bello. Nuestra vista necesita ser educada para apreciar las distancias, para distinguir un cuadro valioso de uno mediocre, e, incluso, una obra auténtica de una buena imitación. Nuestro oído también necesita ser educado, así para apreciar y ejercitar la música como para auscultar nuestros latidos y nuestra respiración. Y nuestro tacto, tanto para escribir a máquina como para palpar en nuestro cuerpo, médicamente, indicios de enfermedades, etc.

4. Consejos morales y preceptos jurídicos

Pero, ¿dónde está la norma precisa de este sentimiento y de esta virtud?

Varias religiones hicieron su código basado en su revelación. Así para los árabes lo es el Corán.

Y hoy, en los países más cultos, abundan entre los autores protestantes deducciones teológicas del derecho. Así, Erik Wolf sostiene que “la idea del derecho no debe ni puede ser pensada en el fondo sino teológicamente”, y, en consecuencia, admite como fuente preeminente el derecho divino, por cuanto estima que la Sagrada Escritura señala las líneas tanto en la ley antigua como en la nueva[6].

Es de notar que también en el actual progresismo católico se observa esta tendencia. Así, el padre Chenu, tras afirmar que “l’Eglise vit d’Evangile, non de droit romain”[7], hace converger la creencia en el “movimiento de la Historia” con el mesianismo, la “encarnación” y la “redención”.

Santo Tomás de Aquino había opinado de modo muy diverso. A su juicio, de la ley antigua sólo obligaban a los no judíos los preceptos de la ley natural en ella recogidos.

Y de la ley nueva dijo Santo Tomás que es lex amoris[8], lex fidei[9], lex libertatis[10], lex perfecta libertatis[11]; que opera no por preceptos sino por consejos[12].

El padre Chenu protesta contra esta interpretación: “Durante mucho tiempo ha sido presentada de un modo tajante, en la ley evangélica, la distinción entre los preceptos, impuestos a todos, para la moralidad de su conducta, y los consejos, propuestos a algunos, como un libre heroísmo, algo extravagante. Disyunción nefasta, en santidad evangélica, y que caracteriza demasiado un cierto cristianismo, hecho conducta práctica, y hacia donde le arrastrarán pronto las morales racionales para su salud terrena. No nos dejemos llevar por el abuso de esa palabra tan ambigua de consejo; es del ser cristiano de lo que se trata, sea cual sea la extrema diversidad de ‘las vocaciones y situaciones’”[13].

Santo Tomás de Aquino, en cambio, había observado[14]: “Estos consejos, de suyo, son útiles a todos, pero ocurre que, por indisposición de algunos, éstos no les convienen, no sintiendo su afecto inclinado a ellos”.

El profesor de Filosofía de la Universidad de París, Michel Villey[15], destacó que estas fórmulas teológico-jurídicas “tienen el defecto de resultar vagas y contradictorias, ya que reclaman simultáneamente el respeto total del individuo y el primado de lo comunitario, lo cual no será inconciliable en el reino de Dios; pero, trasplantados al terreno de la vida jurídica y social, estos dos principios, simplemente, son recíprocamente contrapuestos, de modo total, y se neutralizan; de ahí la incoherencia radical, el carácter impracticable de una doctrina, como la de Mounier (Le personalisme, 1950; Révolution personnaliste et communautaire, 1935), que pretende servir a la vez, y con un absolutismo igual, sobre el plano terreno, los dos principios ‘personalista’ y ‘comunitario’”.

La certeza de esta última aseveración ha sido recientemente avalada por Jacques Maritain[16] cuando nos dice que: “Gracias sobre todo, creo yo, a Emmanuel Mounier, la expresión personalista y comunitaria se ha convertido en una tarta de crema para el pensamiento católico y la retórica católica-francesa. Yo mismo no quedo sin cierta responsabilidad en esto. En una época en que importaba oponer a los slogans totalitarios otro slogan, pero verdadero, yo había solicitado gentilmente a mis células grises, y por fin anticipado en uno de mis libros de este tiempo, la expresión de que se trata; y es de mí, creo, que Mounier la tomó. Es justa, pero en vista del empleo que se ha hecho de ella no me siento muy orgulloso. Ya que, después de haber pagado lip service al personalismo, está claro que es lo comunitario lo que es tiernamente amado”.

5. El derecho no es una ideología

Si la teología no puede hallar en la Revelación las normas del derecho, deben intentarse otros caminos.

Si el sentimiento de la justicia está impreso en nuestro corazón, cabe preguntar si también la idea de la justicia se halla en nuestra mente y puede ser el punto de arranque para deducir el derecho.

No olvidemos que, según Platón, las ideas son unas realidades prototípicas que el hombre contempló antes de su vida terrestre y de las que continúa portador de un recuerdo indeleble[17].

La escuela protestante o moderna del derecho natural, el racionalismo y, en general, las ideologías más dispares tienden a hallar el derecho deductivamente, aplicando a la vida real, de modo abstracto, silogísticamente, matemáticamente, unos principios ideales intuidos y pensados. Van de la idea a la cosa, tomando por base su concepto del hombre, de una sociedad nacional o de la sociedad a escala mundial. Así cada autor puede tener una idea de justicia diferente, según la tendencia psicológica, moral, social o teológica del hombre de la que parte. Y así –como observó Paul Roubier– “los hombres pretenden construir las instituciones de un modo totalmente arbitrario y sin ningún contacto con la realidad”[18].

Son frutos del método que Descartes halló la noche del 10 de noviembre de 1619. Como José María Pemán había comentado[19] al glosar brillantemente Le songe de Descartes, de Jacques Maritain: “El racionalismo nació de un sueño; la nueva filosofía... fue hallada por Descartes no en la zona soleada de un razonamiento, sino en la penumbra de un sueño, de un fenómeno subconsciente. Y ese método nos hace entrar dentro de nosotros mismos para encontrar en nuestro interior lo que él llama naturalezas simples, o sea, aquellas ideas innatas y átomos de evidencia que Dios ha colocado en nosotros, y cuya certeza depende, no como en Santo Tomás de su correspondencia con el objeto externo; sino de la garantía y fianza de la misma infalibilidad de Dios, que es quien ha puesto en nosotros esas silvestres semillas de verdad”.

Camino por el que se ha llegado a una Babel de ideologías, unas impulsándonos a la creencia en mitos, otras al más total escepticismo, como el expresado pesimistamente por Kelsen al decirnos que: “El conocimiento racional no puede afirmar que sólo una de estas ordenaciones tenga un valor absoluto, es decir, que sea la única justa. La justicia es un ideal irracional. Por imprescindible que lo consideremos para el querer y el obrar humanos, no es accesible al conocimiento”[20].

6. El drama de la filosofía de los valores

Un intento moderno de los más apasionantes ha sido el de la fenomenología. Esta ha destacado la existencia de una especie de objetos, hasta ahora no catalogada, que no pertenecen a la naturaleza en sentido propio, que no son físicos, ni psíquicos, que también difieren de los objetos ideales, y que son considerados con independencia de las cosas de la naturaleza, a que se refieren, al separar el bien y el valor.

El valor justicia –desde el punto de vista de la fenomenología de Scheler, Husserl, Hartmann–, como todo valor, es independiente de la conciencia que lo aprehende, pero es captado mediante un análisis de la conciencia moral, que nos dice que “hay que tratar igual casos iguales”; pero como no nos dice cuándo hay que tratar igual y cuándo hay que diferenciar, pues esto depende del dato objetivo de que sean o no iguales los casos, esto sólo puede determinárnoslo la naturaleza de la cosa. Así –como nos dice Coing– “sobre este valor de la justicia se levanta la capa más alta del derecho”, pero “se encuentra con un material previo...”, “está atada por las propiedades de este material, igual como la obra de arte que no puede realizarse sin tomar en consideración las características del material”[21]. De esa forma, la fenomenología nos vuelve a las cosas, a la naturaleza de las cosas

El principal defecto de esta posición radica, según la propia confesión de Coing[22], en que la evidencia del valor y de su jerarquía no puede proceder “más que del propio sentimiento del valor”, sin posibilidad de “comprobación experimental”. Así Hans Welzel[23] ha observado que la mayor dificultad de la teoría, estriba en fijar la jerarquía de los valores, pues para Max Scheler hay una relación jerárquica “a priori” entre los valores sensuales, vitales y espirituales y religiosos, entre los cuales los sensuales serían los inferiores; mientras que para Hartmann el valor inferior exige, como más fundamental, la preferencia frente al valor superior. Dificultades, de esa “antinomia de la preferencia fenomenológica”, que Welzel califica de naturaleza no sólo gnoseológica, sino de principio.

Como ha destacado Gómez Robledo, el drama de la filosofía de valores consiste en que “carece de una metafísica estructural a la que pueda recurrirse como a instancia de demostración racional erga omnes para salvarnos del naufragio a que literalmente nos arroja esta proyección en el piélago axiológico. Tan cautivantes como se quiera, en él emergen los valores sin ninguna conexión entre sí que pueda fundar la preferencia –aequore toto disiecti–, antes bien reclamando cada cual una soberanía absoluta”[24].

Antonio de Luna[25] había observado que en “una tópica de los valores”, “que no puede tener la pretensión de ser sino una de tantas”, convertido el hombre “en medida de todas las cosas”, y al poseer cada cual su medida de estimación, “habría que admitir tantos contenidos posibles de justicia como hombres; semejante medida de la justicia equivale, pues, a la negación de toda medida”.

7. ¿Qué es la naturaleza?

Si la teología no nos dicta el derecho, ni nuestra intuición ni nuestra mente sola pueden ofrecernos un resultado satisfactorio, no nos queda otra solución que buscar la respuesta en la naturaleza, como enseñó Aristóteles

Cicerón lo habla comprendido así: “Para discernir la ley buena de la mala no tenemos más norma que la naturaleza”.

Mas, ¿qué debemos entender por naturaleza? No un determinado estado pretérito, primitiva época idílica, ensueño de Rousseau. Ni el sueño de una era futura mejor, que no es más que un mito... ¡Ni el paraíso perdido, ni el paraíso soñado! No es la naturaleza irracional, visión corta y puramente determinista. Ni, por el contrario, la naturaleza humana sólo considerada en sí misma, pues deducida in abstracto nos vuelve a las ideologías. Ni el cosmos en movimiento, es decir, la cosmogénesis misma, que aun siendo mítica sigue siendo determinista, y que equivale a la negación del derecho, puesto que “con ella –como ha escrito André Vincent, O. P.– la noción de lo justo es reemplazada por el sentimiento de la evolución. La relación jurídica ya no tiene objeto estable: los derechos se transforman en fluidos; el orden jurídico se disuelve, tanto en su dirección horizontal, identificado con la evolución, como en su dimensión vertical, absorbido por ella...”[26].

Necesariamente, no nos queda sino mirar al hombre hic et nunc en este mundo, y ahora, in concreto, en su medio determinado y con todas sus circunstancias y posibilidades, reales y concretas, históricas, geográficas, económico-sociales... Encarnado y enraizado, tanto como referido a Dios por su origen y su fin.

8. Existe un orden en la naturaleza

Pero ¿existe realmente un orden en la naturaleza?; de haberlo, ¿es este discernible?, y, de serlo, ¿cómo puede discernirse?

Todos hemos podido ver que hay instituciones corruptoras que dan malos resultados materiales y morales y que hay instituciones fructíferas socialmente para el bien espiritual y temporal de los pueblos. Del mismo modo que individualmente vemos hábitos que llevan a la perversión y a la enfermedad y hábitos que conducen a la virtud moral y al vigor físico.

Pero, así como los resultados de los hábitos individuales no podemos verlos en un solo aspecto ni en un solo instante, sino en toda su extensión y en el total transcurso de la vida de la persona, y aún, a veces, en la de sus hijos y descendientes, así los resultados sociales debemos verlos en toda su extensión espacial y temporal, en sí mismos y en su relación con todo lo demás, estática y dinámicamente, en el hoy –visto desde ayer y anteayer–, en el mañana y en el después.

Tampoco podemos reducir la naturaleza a un concepto material y estático. Hay que ver la naturaleza viva, la naturaleza con alma, y en ella la naturaleza humana situada en este mundo, y a cada uno en su lugar, pequeño o grande. Lo justo no puede deducirse sólo de las puras causas materiales y eficientes, sino también de las causas formales, y especialmente de las finales. El hombre ha sido creado por Dios y dotado de un alma inmortal destinada a la vida eterna, a salvarse. Todos somos iguales en esencia, aunque la naturaleza nos enseña que somos, y es bueno y hasta necesario que así sea, diferentes en circunstancias y accidentes.

Dios hizo al hombre rey de su Creación. Puede, por tanto, el hombre utilizar, ordenar y mejorar la naturaleza, pero no puede desconocerla ni sustraerse a ella, es decir, obrar como si estuviera en el vacío. La fórmula básica ars addita naturae expresa claramente esta posición, que las tendencias revolucionarias desprecian, pretendiendo cambiarla total y radicalmente, construyendo un mundo artificial. ¡Vano sueño o segura catástrofe!

Este orden es el orden ínsito por Dios en su obra creadora. No lo conocemos en su totalidad, que tal vez nunca llegaremos a alcanzar. Lo estamos descubriendo siempre, y a veces, olvidándolo. Pero sí lo conocemos en lo indispensable para regular el orden provisorio de este mundo: distinguiendo lo universal y lo particular, lo que permanece y lo que cambia, el ser y el devenir, lo sustancial y lo accidental.

9. El bien común en el deslinde de la justicia moral y lo justo jurídico

Ahora bien, el orden jurídico sólo constituye una parte del orden total de la creación, como antes hemos visto. De ahí la precisión de deslindarlo de otros órdenes, en especial del de la moral.

El bien común de todo el pueblo visto transtemporalmente en su sucesión de generaciones pide la conservación de la armonía social, que beneficia a todo el pueblo orgánicamente constituido. Visto así, el bien común puede marcar un límite a la realización jurídica de la justicia moral.

Los tres supuestos más comunes que nos ofrecen la justicia conmutativa, en la compraventa, y la justicia general, en la familia y en la propiedad, pueden servirnos ejemplos para mostrarlo.

¿Cuántas legislaciones han exigido el precio justo? Alguna, como la romana, ha regulado la lesión ultra dimidium, despreciando todo precio injusto en no más de la mitad. La mayor parte de las legislaciones ni siquiera se han preocupado de eso: han hecho soberana la apreciación de las partes en el momento de contratar; la estimación hecha individual y subjetivamente por cada cual y en el momento dado. Razones de respeto a la palabra dada, de dificultad de apreciación, y, en especial, de seguridad, han inclinado a esa solución.

Fijémonos ahora en la familia: ésta se basa en vínculos de amor. No obstante, existen deberes morales de justicia y no sólo de caridad entre sus miembros. Pero si marido y mujer, padres e hijos, sólo piensan en sus derechos, la familia se seca por falta de amor, de entrega más allá de los deberes de justicia. El derecho sólo sirve para liquidarla... No se puede colocar en el hogar un policía y un juez sin deshacer su intimidad y crear una peligrosa intrusión.

Y, como dijimos en nuestro estudio De la virtud de la justicia a lo justo jurídico (n. 13), es el mismo bien común el que, “hasta ciertos límites encierra en el campo ético los deberes dimanantes de la función social de la propiedad y el que, fuera de ellos, permite la intervención del Estado en los estrictos límites del principio de subsidiaridad”.

Sociólogos, juristas, moralistas y filósofos confirman la bondad de este criterio. Así, Hayek advirtió que: “Nuestra generación ha olvidado que el sistema de la propiedad privada es la más importante garantía de libertad, no sólo para quienes poseen propiedad, sino también, y apenas en menor grado, para quienes no la tienen. No hay quien tenga poder completo sobre nosotros, y, como individuos, podemos decidir en lo que hace a nosotros mismos y gracias tan sólo a que el dominio de los medios de producción está dividido entre muchas personas que actúan independientemente. Si todos los medios de producción estuvieran en una sola mano, fuese nominalmente la de la sociedad o la de un dictador, quien ejerciese este dominio tendría un poder completo sobre nosotros”[27]. No sólo la libertad de trabajo sino también, con ella, la de residencia habría concluido.

Por otra parte, como dijo el que fue decano de Lyon, Paul Roubier, del Estado dirigista: “En lugar de los intereses egoístas de los individuos, que el Estado intenta, en este sistema, disciplinar de una manera satisfactoria en su seno, va a manifestarse un nuevo egoísmo, que tendrá prontamente un carácter monstruoso: el egoísmo del Estado y de su clase dirigente. Mientras que la disminución de las garantías de la propiedad privada, consecuencia casi fatal de un sistema de economía dirigida, no puede llevar más que a un empobrecimiento rápido de la sociedad”[28].

Messner, alerta de que la supresión o limitación de la propiedad privada “pone en movimiento una dinámica de intereses de la sociedad de masas, que actúa en el sentido de concentración del poder en el Estado-Providencia”, pues el derecho de propiedad privada constituye el más sólido baluarte “institucional” contra la concentración del poder en el Estado. Así lo enseña la historia reciente de la Humanidad, “pues el baluarte ‘moral’, que en las democracias liberales de Occidente debieran constituir la responsabilidad moral de los ciudadanos para con los derechos de libertad, ha probado su falta de fiabilidad en la democracia de masas”[29].

E incluso el padre Cálvez no ha podido menos que acabar por reconocer que es “dañoso que el hombre dependa íntegramente de la sociedad; es conveniente que conserve recursos independientes de lo que reciba de la sociedad. La propiedad privada es así necesaria para garantizar a las personas su prioridad respecto de la sociedad, que no tiene otro fin que su desarrollo...”. Llegando a afirmar que: “En el plano particular de lo político, la existencia de la propiedad privada es, una condición concreta de las libertades”[30].

Por todo esto, en otro lugar hemos subrayado “la sabiduría de atribuir carácter ético a los deberes de legítimo uso de la propiedad privada dentro de ciertos límites, ya que la intervención estatal, que lleva al socialismo y al totalitarismo o a la planificación administrativa, a la corta o a la larga resulta un mal peor. Pero no se crea que por eso aquellos deberes éticos carecen de sanción positiva en este mundo, pues su incumplimiento llevará indefectiblemente, pronto o tarde, a la subversión, a un socialismo dictatorial o al comunismo. La injusticia hará germinar otra injusticia aún mayor, pero de signo contrario”[31].

10. El derecho no puede regir el mundo, si no concurren el amor y la fuerza

El rodeo que acabamos de dar nos confirma lo que meditábamos al comenzar: el derecho por sí solo no puede regir el mundo. Necesita tanto de la fuerza del poder como del amor.

La necesidad de éste no tiene límites para nosotros, aunque sí tenga medidas y prioridades su prestación en cuanto afecte a los demás. Entonces la propia caridad nos obliga a valorar nuestros deberes de caridad para administrarla bien, en jerarquía y con fruto. Nos obliga a rechazar bienes utópicos, que en la práctica serán mayores males. No tiene ni límites ni tasa en su cuantía, pero sí tiene un orden en sus exigencias, que nunca pueden vulnerar las de la justicia, sino sólo superarlas, pues el amor a unos no puede legitimar que por su impulso ocasionemos daño o injusticias a otros.

Y la fuerza del poder del Estado también debe acatar para imponer a la justicia los límites que marca la virtud de la prudencia.

Al llegar a este punto debemos recordar también la vieja máxima leges sine moribus vanae proficiunt, y a la vez que las costumbres o hábitos sociales pueden alcanzar, sin atentar a las libertades civiles y sin peligros totalitarios, aquello que el Estado sólo puede lograr a costa de hacer pagar al país el tributo de la pérdida de tales libertades y de hacerle soportar el peso de la burocracia y la tecnocracia.

Como concluye Gustave Thibon en el último de sus Diagnósticos de filosofía social: “El moralista, situado en el centro de un desconcierto de costumbres inédito en la Historia, tiene que desconfiar más que nunca de las construcciones idealistas, de los sistemas universales, de la embriaguez de las palabras y de los sueños. Ya se ha cultivado demasiado tiempo el eretismo moral: lo que hoy necesitamos es una moral motriz. Después de tantos estériles excesos intelectuales y afectivos, ya es tiempo de enseñar a los hombres a hacer llegar hasta sus actos el ideal de su alma y las emociones de su corazón. Hay que encarnar humildemente, pacientemente, la verdad humana; hay que darle un cuerpo y una realidad en la vida de cada uno y en la vida de todos. El más noble ideal sólo tiene sentido en la medida en que engendra ese pobre esfuerzo carnal y sangrante. Han sido removidas las bases más elementales de la naturaleza humana: hay que reconstruir al hombre entero. Para esto no basta con predicar, a todos y a ninguno, desde la cúpula del edificio vacilante; es preciso bajar y reparar piedra a piedra sus cimientos amenazados”[32].

“La tarea más urgente de la moral consiste, pues, ahora –concluye Thibon– en restaurar las costumbres. Es insuficiente predicar a las almas la salud”.

Tan insuficiente como inútil es hacer leyes que no restauren las costumbres.

[1] Marcel De CORTE, L’homme contre lui-même, cap. VII, “Le mythe du progrès”, París, 1962, pág. 221.

[2] J. CARBONNIER, “ L’hypothèse du non-droit”, en los Archives de Philosophie du Droit, VIII, 1963, pág. 55.

[3] SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologica, II-II, quaest. 57, art. 1º.

[4] SAN PABLO, Epístola a los Romanos, 1-2, 14 y 15.

[5] CICERÓN, De legibus, I-XV, 42.

[6] E. WOLF, Das Problem der Naturrechtslehre, cap. III, 2ª tesis in fine, traducción española, Barcelona, 1960, pág. 216.

[7] M. D., CHENU: L’Evangile dans le temps, París, 1964, I parte, pág. 30.

[8] SANTO TOMÁS DE AQUINO, I-II, q. 107, art. 1º, sol. 1.

[9] Quaest. y art. cit., sol. 3.

[10] I-II, q. 108, art. 1º, res.

[11] I-II, q. 108, art. 1º, sol. 2.

[12] I-II, q. 108, art. 4º, resp. y sol. 1.

[13] M. D. CHENU, Op. cit., III parte, Paradoxe de la pauvreté évangélique, pág. 391.

[14] SANTO. TOMÁS DE AQUINO, I-II, q. 108, art. 4º, sol. 1.

[15] M. VILLEY, “Une enquête sur la nature des doctrines sociales chrétiennes”, en Archives de Philosophie du Droit, V, 1960, pág. 39.

[16] J. MARITAIN, Le Paysan de la Garonne, cap. lII, 4, págs. 81 y sigs.

[17] PLATÓN, La República, coloquio VII.

[18] P. ROUBIER, Théorie générale du Droit, ed. París, 1951, §16, pág. 137.

[19] Acción Española, núm. 87 (mayo 1936), págs. 304 y sigs.

[20] H. KELSEN, Théorie pure du Droit, I, 3, cfr. trad. española, Madrid, 1933, págs. 18 y sigs.

[21] Helmut COING, Fundamentos de Filosofía del Derecho, capítulo V, trad. española, Barcelona, 1961, págs. 130 y sigs.

[22] H. COING, op. cit., pág. 120.

[23] H. WELZEL, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, IV, 4; versión española: Derecho natural. Justicia material. Preliminares para una Filosofía del Derecho, Madrid, 1957, págs. 234 y sigs.

[24] A. GÓMEZ ROBLEDO, Meditaciones sobre la Justicia, México, 1963, pág. 168.

[25] Antonio de LUNA, “Nota critica a la Introducción a la Ciencia del Derecho”, de G. RADBRUCH, en Revista de Derecho Privado, XVII, 1930, pág. 286.

[26] ANDRÉ-VINCENT, O. P., “La synthèse cosmogénétique de Teilhard de Chardin”, en Archives de Philosophie du Droit, 1965, pág. 63.

[27] F. A. HAYEK, Camino de servidumbre, trad. española de la segunda ed. inglesa, Madrid, 1950, cap. VIII, págs. 107 y sigs.

[28] P. ROUBIER, Théorie générale du Droit, núm. 27, III, segunda ed., París, 1961, págs. 250 y sigs.

[29] J. MESSNER, La cuestión social, vers. española de Manuel Heredero, Madrid, 1960, § 126, págs. 459 y sigs.

[30] Yves CALVEZ, S. I., Église et Société Économique. L'Enseignement social de Jean XXIII, París, cap. II, núm. III, págs. 38 y sigs.

[31] Panorama del Derecho civil, cap. VI, núm. I, págs. 151 y sigs.

[32] Gustave THIBON, “La moral y las costumbres”, en Diagnósticos de fisiología social, trad. española, Madrid, 1958, págs. 121 y sigs.