Índice de contenidos

Número 513-514

- Presentación

- Estudios y notas

-

Cuaderno

-

El derecho en los derechos humanos

-

El derecho de los derechos humanos

-

El derecho de los derechos humanos en la doctrina jurídico-política. Reconocimiento, justicia y derechos en Axel Honneth

-

Los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos contemporáneos

-

El problema de los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos contemporáneos

-

La ideología de los derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia: un compromiso imposible

-

- Crónicas

-

Información bibliográfica

-

Miguel Ayuso (ed.), El bien común. Cuestiones actuales e implicaciones político-jurídicas

-

Danilo Castellano, Constitución y constitucionalismo

-

Rafael Gambra, Le silence de Dieu

-

Manuel Guerra Gómez, Memoria, religión y política

-

Giovanni Turco, Della politica come scienza etica

-

Jean de Viguerie, Les pédagogues. Essai historique sur l'utopie pédagogique

-

Maurizio Di Giovine, 1815-1861. De la Italia de los Tratados a la Italia de la Revolución

-

La ideología de los derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia: un compromiso imposible

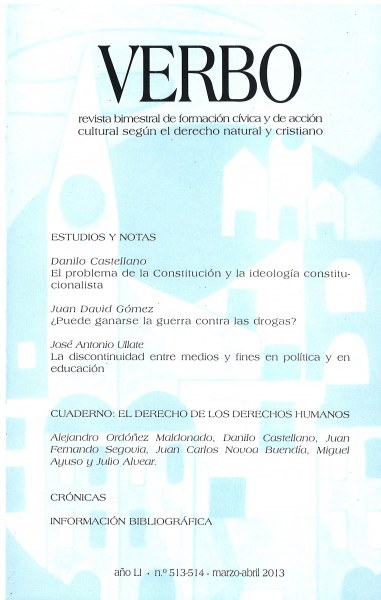

CUADERNO: EL DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Introducción

Muchos son los estudios que problematizan la doctrina en uso de los derechos humanos. Laten en aquellos, en mayor o menor grado, la preocupación por quitar la venda de la ideología que ha irrigado esta doctrina desde sus inicios, y que se va manifestando o explicitando de un modo pasmoso, cada vez con mayor aceleración. Este trabajo se propone demostrar por qué esta ideología –criterio de referencia de muchos tribunales constitucionales de Occidente– se opone per diametrum a los principios de la doctrina social de la Iglesia.

2. Aclaraciones previas: por qué la ideología de los derechos humanos es perversa

Para comprender bien el enfoque que aquí queremos resaltar se hace necesario proceder a una aclaración previa.

¿Cómo es posible, se dirá, oponerse a los derechos humanos? ¿No se trata, acaso, de una gran conquista de la humanidad? ¿No han servido los derechos de primera generación de freno al poder y a la arbitrariedad? ¿No se formularon los derechos de segunda generación para garantizar, en nombre de la igualdad, la calidad de vida de los ciudadanos en los Estados contemporáneos? ¿Acaso los derechos de tercera generación no protegen a las presentes y futuras generaciones?

El contenido de los interrogantes así planteados, recibirían asimismo la aprobación de la propia Iglesia Católica. Pues no se puede negar que desde la época de Pablo VI se viene considerando a la doctrina de los derechos humanos, particularmente la codificada por las Naciones Unidas en la Declaración Universal de 1948, como una conquista de los tiempos modernos. Juan Pablo II, por ejemplo, la elogió formalmente y en términos inequívocos innumerables veces. Tal Declaración es «una piedra miliar del género humano»[1], «patrimonio de la humanidad» que la Iglesia aplaude y hace suyo[2], su contenido constituye «el verdadero bien común de la humanidad», «una “utopía” que el pensamiento cristiano (también) persigue»[3], y que «hace parte del orden querido por Dios»[4]. El Pontífice incluso establece una simbiosis entre la misión que tendría la Iglesia en pro de los derechos humanos y la misión de los organismos internacionales[5].

¿Qué aprueban, qué elogian Juan Pablo II y los pontífices posconciliares? La respuesta es problemática. Por de pronto, es claro que la Declaración de 1848 y los instrumentos internacionales complementarios recogen materialmente ciertos derechos naturales, sea como libertades básicas frente al poder estatal o totalitario, sea como exigencias de bien común, revestidas con el lenguaje de los derechos sociales y congéneres. La aprobación de los Papas posconciliares aludirían así a los elementos positivos que recogen estas declaraciones, en cuanto representan las exigencias derivadas del derecho natural y del derecho de gentes para los hombres de hoy.

El problema radica en que la Declaración de 1948 y sus instrumentos complementarios tienen una lectura o perspectiva que vamos a llamar «liberadora», que es la que siguen la mayor parte de sus cultivadores, por corresponder a su génesis ideológica y a sus orientaciones políticas últimas. La intención fundamental de la Declaración de 1948, heredera a su modo de la Declaración Francesa de 1789, es la emancipación del hombre del orden cristiano y de la ley natural. Es el elemento negativo de los «derechos humanos».

Estos dos elementos –el positivo y el negativo– entran en componendas en la doctrina contemporánea de los derechos humanos, y por eso es tan difícil emitir, a primera vista, un juicio certero respecto de esta ideología.

Porque es indudable que materialmente lo que llamamos «derechos humanos» reconocen en general espacios jurídicos para desenvolver legítimos derechos de la persona humana sin interferencias del Estado. La libertad de conciencia clásica (vr. gr, como libertad interior del acto de fe), o la libertad de expresión en la amplísima gama de materias opinables, o el derecho a la vida, o el derecho de propiedad, son expresiones positivizadas de derechos naturales básicos. El problema radica en la raíz doctrinal que sustenta estas libertades y derechos, en virtud de la cual su fundamento y su fin –y a veces su objeto inmediato, como es el caso de la libertad moderna de conciencia y de religión– quedan vinculados a la libertad desligada, que no es más que un estado de rebeldía contra el orden de lo creado, desde el punto de vista de la fundamentación de los derechos.

En este cuadro, las relaciones entre el elemento positivo y negativo no son pacíficas. El elemento positivo siempre termina depreciado (derecho a la vida), tergiversado en su sentido (dignidad humana) o alcances (propiedad privada), o simplemente son expulsados del contenido de los derechos humanos (el derecho de los padres a una educación cristiana a los hijos). Pues lo que importa, en definitiva, es que más tarde o más temprano, el elemento positivo se ponga al servicio del elemento negativo, para trazar un mundo en que el orden cristiano y natural sea expulsado como criterio de referencia de la nueva sociedad a construir (y que a estas alturas ya se está construyendo a pasos de gigante).

Este elemento negativo no es accidental sino esencial a la doctrina de los derechos humanos. Se encuentra omnipresente a poco que prestemos atención. Es que está en sus genes. El elemento positivo le sirve sólo de cosmético para mejor inculcar el veneno de la «emancipación» a los pueblos cristianos, siempre en una dosis proporcionada a su encubrimiento. Así, por ejemplo, el instituto de la propiedad privada poco a poco se convierte –y apenas lo hemos notado– en propiedad individual disolvente. La libertad de expresión se transmuta en libertad para afectar lo intocable, lo sagrado. Y así, como consecuencia, en la medida que los pueblos se descristianizan y pierden política y socialmente sus hábitos religiosos y morales, los «derechos humanos» –cauce y a la vez síntoma de tal descristianización– muestran su cara negativa sin moderación. Es lo que ha sucedido en la última década con toda la gama de los llamados derechos de la sexualidad.

Miguel Ayuso ha connotado en estas páginas el carácter ideológico del derecho de los derechos humanos, en cuanto subproducto del pensamiento (no propiamente del conocimiento) marcado por el afán de manipular y dominar la realidad dada a los hombres. Herencia de la actitud racionalista y voluntarista del hombre moderno, que se calca de manera tan evidente en el talk on human rights. En clave filosófica, en esta ideología se reconocen los siguientes patrones: a) una falsa metafísica, en cuanto funda los derechos humanos en la dignidad concebida al modo kantiano; b) falsa antropología, pues concibe al hombre como un individuo aislado y desligado de las relaciones con los demás, con una sola facultad, la razón dislocada, de donde deduce poderes-derechos; c) falsa filosofía social, en cuanto parte de la idea de que el hombre no tiene naturaleza social, de manera que la sociedad, el orden político y jurídico tienen una base puramente contractual; d) falsa filosofía política, dado que niega la existencia de una genuina comunidad política y social, en el significado que este término tiene en Tönnies, y de ahí la disgregación de la patria, la familia y el influjo de la Iglesia; e) falsa filosofía jurídica, pues concibe los derechos como facultades subjetivas separadas del objeto de la justicia[6].

Danilo Castellano ha visto en la matriz «emancipadora» de los derechos humanos una libertad de carácter luciferino. Lo llama «libertad negativa». En clave jurídica se trata de la reivindicación de poder desnudo, no sujeto a la razón ni a los deberes naturales de justicia ni a la naturaleza de las cosas, que pretende ejercerse solo como expresión de la propia autodeterminación. Hoy por hoy ha llegado a ser el más fundamental de los derechos humanos[7]. En esta misma línea, Juan Fernando Segovia ha subrayado la progenie anti-tradicional de la ideología de los derechos humanos, especialmente en su vertiente liberal, que va destruyendo toda noción de orden, volviendo imposible la consecución del bien común[8].

Las tres aproximaciones precedentes nos dan una preciosa pista para comprender la malignidad ínsita a la ideología de los derechos humanos: el concepto de libertad que subyace a ella no solo no es cristiano, sino que afirmativamente es anti-cristiano, lo que acarrea espantosas consecuencias en el ámbito político, social y jurídico. Dejar de insistir en este punto vital, equivale a trabajar en el fuero externo –sin perjuicio de las intenciones– para las filas de los adversarios del catolicismo.

Porque como ya probamos en otro lugar a partir del estudio de los filósofos modernos[9], la libertad que ellos sustentaron y que quedó plasmada sucesivamente en las declaraciones modernas de derechos humanos, ha sido concebida como una libertad liberada de todo orden previo, puesto que se funda exclusivamente en la autonomía individual, considerada como la expresión misma de la dignidad del hombre.

Ello supone:

a) Negar la existencia de un orden divino que venga dado y revelado por Cristo, con la subsecuente interdicción de su influjo oficial en la sociedad y en su correspondiente ordenamiento político y jurídico. De ahí que para los cultivadores de la doctrina de los derechos humanos –sean amigos del laicismo o de la laicidad– no es dable pensar en una comunidad política cristiana, pues ello atentaría contra la libertad (religiosa) y la igualdad (discriminación).

b) Negar la existencia de un orden natural que refleje una ley moral invariable, no sujeta a la disposición del hombre. Es una ruptura que hace ya muchas décadas llevó a cabo el positivismo, y que a partir de la segunda guerra mundial el llamado resurgimiento de los derechos humanos no hizo sino ahondar.

c) Negar la existencia de la naturaleza humana. El hombre como dominador de su universo, sin sujeción a un dato o exigencia previa, recrea o sueña con recomponer, con la ayuda de la técnica, todos los seres. De ahí que las tendencias específicas de su propia naturaleza no sean ya para él exigibles. El hombre es libre y se crea a sí mismo. No hay nada que limite su poder de elección, su capacidad de decisión.

d) Negar la existencia de un orden humano pre-estatal, compuesto por reglas sociales nacidas de la libertad y espontaneidad humanas, respetuosas del orden divino-natural.

Triple negación: orden divino, orden natural, orden humano. Una gran afirmación: la libertad del hombre solo es tal cuando se desvincula de toda norma que trascienda su conciencia subjetiva o su acto de existencia individualmente vivido, lo que solo se obtiene cuando se rechaza –aunque ilusoria y subjetivamente– el propio carácter de creatura y sus exigencias. De donde se deduce que la libertad moderna se manifiesta en su punto álgido, en su test de reconocimiento, como un derecho a desligarse del orden de lo divino. Se sustituye la imagen de criatura por la de un ser «autovalente».

La afirmación precedente podría chocar con un problema de hecho: el carácter equívoco del lenguaje jurídico contemporáneo, que permite interpretaciones diversas a los enunciados de los derechos humanos. Pero lo cierto es que, por vía también de hecho, podría demostrarse sin dificultad cómo el dinamismo interpretativo de la hermenéutica de los derechos humanos en el ámbito nacional, comunitario e internacional se funda siempre en el criterio basal de la libertad desligada. Todas las categorías interpretativas confluyen en ella. Lo que es notorio en la madre de todas las libertades modernas: la libertad de conciencia y de religión. Hemos llegado a un punto en que hoy, en el derecho comparado, se entiende como libertad de conciencia aquella que desprecia la dimensión esencialmente normativa de la conciencia como testimonio de una ley trascendente. Y por libertad religiosa se concibe en realidad una libertad que no es religiosa, que desconoce lo que es la religión en su sentido propio. Lo que lleva a la siguiente conclusión: el elemento más decisivo de la ideología de los derechos humanos está marcado por el ateísmo postulatorio: para ser autónoma la libertad humana debe tener la posibilidad de reivindicar sus derechos incluso frente a Dios, especialmente frente al Dios cristiano.

Llegados a este punto se puede sostener sin ambages que la ideología de los derechos humanos constituye una perversión de la verdadera libertad humana.

3. Lo que vio la doctrina social de la Iglesia en la ideología de los derechos humanos: la «libertad de perdición» y algo más

Libertad negativa, libertad desligada, etcétera. Se le pueden dar, sin duda, muchos nombres a la pretensión fáustica de la modernidad política y jurídica de «emanciparse» de todo principio de trascendencia. Pero, ¿vio el Magisterio Pontificio esta pretensión? ¿La reconoció y le dio un nombre? ¿La denunció cuando los pueblos europeos fueron incorporando los derechos humanos a sus Constituciones? ¿Se precavió contra ella, desde el ángulo que le es propio? O estamos simplemente ante un ejercicio analítico de académicos que consideran erróneas ciertas doctrinas desde su propia cátedra privada?

Por un proceso de crisis de la Iglesia, de todos conocido, cuyos síntomas se han hecho presentes en el pueblo cristiano sobre todo a partir de la década de los sesenta –crisis de orientación dogmática y moral, crisis en la comprensión del concepto de libertad cristiano en contraposición con el de libertad revolucionario, etc.–, la perversidad de la ideología de los derechos humanos dejó de ser estudiado, analizado. Incluso en ocasiones (no pocas) ha sido enteramente sustituido por una visión en extremo optimista, resaltando los aspectos accidentalmente positivos como si la esencia negativa no existiera. Como si Mefistófeles no fuese parte integrante de la modernidad fáustica.

Por ello, resulta de interés volver la mirada a lo que hoy se denomina «doctrina social de la Iglesia» –el término no es enteramente feliz– para connotar que desde sus inicios, desde que la ideología de los derechos humanos fue solemnizada, por ejemplo, en la Declaración francesa de 1789, el Magisterio Pontificio tuvo la agudeza de descubrir este gen negro del que venimos hablando.

Dejamos fuera el período que se inicia con Juan XXIII de la Pacem in terris (1963), que, hasta donde sabemos, es el primer documento que elogia (con contrapesos) la doctrina moderna de los derechos humanos, tal como se encuentra recogida en la Declaración Universal de 1948[10]. En los pontífices sucesivos los contrapesos serán cada vez menores y los epítetos elogiosos mayores, según hemos visto en Juan Pablo II. ¿Hay detrás de esta nueva actitud una cuestión meramente pastoral? Hay quienes sostienen que sí: los pontífices posconciliares habrían aceptado el lenguaje de los derechos humanos, pero solo con el fin de utilizarlo para rescatar el elemento doctrinario positivo de las declaraciones modernas. A nuestro juicio para dar una acertada respuesta a esta cuestión hay que inquirir previamente si acaso hay una mutación doctrinal tras el cambio de actitud. A nosotros nos parece que sí. Pues es claro que entre el magisterio pontificio tradicional y la doctrina posconciliar se valora de manera diversa el mundo moderno. Hay en realidad una diversa teología de la historia –una de contraposición, otra de diálogo e incluso de elogio– sustentando ambas posturas disímiles. La eventual incoherencia de la nueva actitud es un campo abierto para futuros análisis, sobre todo porque a otros títulos la doctrina posconciliar a reconocido la nocividad de los derechos que la modernidad reivindica, por ejemplo, contra la «cultura de la vida», criticando la raíz de la libertad moderna. Pero alaba abiertamente y sin precauciones la libertad religiosa, como si no fuese uno de los instrumentos favoritos de la revolución secularizadora.

Volviendo al centro de la cuestión que tratamos, se puede afirmar que desde los comienzos de la Revolución Francesa, el Magisterio Pontificio rechazó el carácter supuestamente liberador de los derechos humanos, advirtiendo sobre los aspectos negativos fundantes de las libertades modernas (que son absurdas libertades de auto-poiesis). También se señalaron las consecuencias de estas libertades revolucionarias: apostasía del reinado social de Cristo, descristianización de la sociedad, secularización del orden político, erradicación de las libertades reales y concretas, destrucción del tejido social, transformación de la comunidad política en Estado soberano, deriva de la sociedad de masas, etc.

Es conocido el juicio de Gregorio XVI y de Pío IX sobre las libertades modernas, graficadas en aquella célebre fórmula de la libertatem perditionis. Pero hay otros textos menos conocidos que, viniendo a decir lo mismo, amplían el enfoque y la visión. No teniendo espacio para hacer un recorrido cabal de los textos pontificios que al respecto forman un continuo, desde la emergencia del fenómeno político revolucionario, con Pío VI (1775-1799), hasta la inminencia del Concilio Vaticano II, con Juan XXIII de la Mater et Magistra (1961), seleccionamos cuatro pronunciamientos que nos parecen representativos del juicio de conjunto de los Papas sobre la raíz doctrinal de la ideología de los derechos humanos.

Pío VI en sus alocuciones, cartas y breves emitidos durante el curso de la Revolución Francesa[11] denota una fina capacidad de observación de la naturaleza integral de la ofensiva revolucionaria. Denuncia, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que los supuestos derechos de autonomía o libertades son en realidad un programa político, diseñado por los ilustrados franceses, con la ayuda del Estado revolucionario, para arrumbar el orden tradicional y cristiano.

Plantea todo un paradigma para oponerse a la Declaración de 1789: la libertad moderna constituye un instrumento de combate teológico-político. Su objetivo próximo es el rechazo a la exigibilidad objetiva y universal de la ley divino natural representada en la figura bíblica del árbol de la ciencia del bien y del mal. Su blanco último son los derechos de Dios creador, en lo que se devela la suprema e irreverente hybris del hombre moderno:

«¿No amenazó Dios de muerte al hombre si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal después de haberlo creado en un lugar de delicias? Y con esta primera prohibición, ¿no puso fronteras a su libertad? Cuando su desobediencia lo convirtió en culpable, ¿no le impuso nuevas obligaciones con las tablas de la ley dadas a Moisés? Y aunque haya dejado a su libre arbitrio el poder de decidirse por el bien o el mal, ¿no lo rodeó de preceptos y leyes que podrían salvarlo si los cumplía?

¿Dónde queda entonces la tal libertad de pensar y de actuar que los decretos de la Asamblea atribuyen al hombre constituido en sociedad, como un derecho inmutable de su propia naturaleza? Ese derecho quimérico, ¿no es contrario a los derechos del Creador supremo a quien debemos nuestra existencia y todo lo que poseemos?[12]».

El razonamiento se bifurca por dos caminos: el de la revelación bíblica y el de la razón natural. Si se acepta la verdad de lo que significa el texto del Génesis sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal que expresa el límite constitutivo de la libertad natural de la criatura humana, ¿cómo no repudiar la doctrina de la libertad de conciencia moderna? ¿Quién es independiente ante el Dios de las Escrituras? ¿Y quién no se hace libre a partir de la obediencia divina?

Por otro lado, si Dios existe, si reconocemos una ley natural, condensada de manera cierta por el Decálogo, ¿cómo no reconocer su preeminencia frente a los pretendidos fueros de la conciencia individual autónoma? ¿Cómo es posible, si se acepta la existencia del Creador, formular ante él unos supuestos derechos de independencia cuando la vinculación ontológica y moral de la criatura es ineludible y patente?

La libertad moderna comprendida como autonomía individual no sólo pretende derribar el orden divino, sino también el orden político y social cristiano, pletórico de vinculaciones y libertades heredadas de la viva tradición histórica y del recto desenvolvimiento de la naturaleza social del hombre.

Los lazos del ser humano con su creador y legislador divino sirven a Pío VI para advertir, por vía analógica, la importancia de los vínculos de jerarquía social y política de la sociedad orgánica cristiana:

«¿Se puede además ignorar, que el hombre no ha sido creado únicamente para sí mismo sino para ser útil a sus semejantes? Pues tal es la debilidad de la naturaleza humana, que para conservarse, los hombres necesitan socorrerse mutuamente; y por eso es que han recibido de Dios la razón y el uso de la palabra, para poder pedir ayuda al prójimo y socorrer a su vez a quienes imploren su apoyo. Es entonces la naturaleza misma quien ha aproximado a los hombres y los ha reunido en sociedad. Además, puesto que el uso que el hombre debe hacer de su razón consiste esencialmente en reconocer a su soberano autor, honrarlo, admirarlo, entregarle su persona y su ser; puesto que el hombre ya desde el comienzo tiene necesidad de sujetarse a sus mayores para ser por ellos gobernado e instruido, y para poder ordenar su vida conforme a la norma de la razón, de la humanidad y de la Religión; entonces es cierto que desde el nacimiento de cada uno es nula y vana esa vanagloriada igualdad y libertad entre los hombres»[13].

El párrafo niega el axioma filosófico del contractualismo moderno: la existencia de un estado de naturaleza desligado de vínculos naturales y sociales previos, expediente teórico que justifica la creación del poder estatal, ente artificial de origen popular que se levanta sobre el suelo raso de los individuos libres e iguales, que en adelante a él se le subordinan. En oposición a esta doctrina, Pío VI recuerda que ninguna estructura de poder puede desasirse del origen divino de toda autoridad, siempre ligada al orden moral objetivo y a su fundamento en la naturaleza social del hombre que impone a la libertad la devoción por el principio de autoridad[14].

Pío VI sugiere que la libertad de conciencia tiene una función política de importancia en la estructuración del nuevo orden político revolucionario, distinto en su naturaleza al cristiano y natural que le ha precedido. Quiebra, en primer lugar, los supuestos sagrados de la autoridad política no revolucionaria, esto es, la monarquía cristiana consagrada. Con ello, impone un poder político caracterizado por una pretensión de dominio no sólo en el ámbito temporal sino también en el religioso y moral. Al afirmar esta pretensión, recrea un nuevo escenario: el de una sociedad política emancipada del trono y del altar, que se construye a sí misma a través de los valores inmanentes de la libertad y de la igualdad de sesgo revolucionario:

«A pesar de los principios generalmente reconocidos por la Iglesia, la Asamblea Nacional se ha atribuido el poder espiritual, habiendo hecho tantos nuevos reglamentos contrarios al dogma y a la disciplina. Pero esta conducta no asombrará a quienes observen que el efecto obligado de la constitución decretada por la Asamblea es el de destruir la religión católica y con ella, la obediencia debida a los reyes. Es desde este punto de vista que se establece, como un derecho del hombre en la sociedad, esa libertad absoluta que asegura no solamente el derecho de no ser molestado por sus opiniones religiosas, sino también la licencia de pensar, decir, escribir y aun hacer imprimir impunemente en materia de religión todo lo que pueda sugerir la imaginación más inmoral; monstruosidades esas que se proclaman como derivadas y emanadas de la igualdad de los hombres entre sí y de la libertad de naturaleza»[15].

La libertad de pensamiento y de religión es funcional a la libertad de conciencia: todas se finiquitan en la labor de disgregación de los lazos que unen el orden social-natural y divino. La finalidad de la modernidad política, podemos decir nosotros, es, con palabras de Pío VI, consagrar el fantasma de la libertad indefinida para que el Estado pueda gritar: «Nos hemos liberados de todos los yugos»[16]. Al fin y al cabo, como dice el Papa «esta igualdad, esta libertad tan exaltada por la Asamblea Nacional, no tiene sino como resultado el derrocamiento de la religión católica»[17]. Y con ella la desaparición del principio de trascendencia del orden político.

Las libertades modernas se finiquitan así siempre en una labor de disgregación de los lazos que unen a la sociedad con el orden natural y divino.

La encíclica Libertas praestantissimum (1888) de León XIII es la carta magna de la doctrina pontificia sobre la libertad humana y los errores del liberalismo. Es un documento de gran riqueza teológica y filosófica, que desenvuelve los principios que sobre la materia sentó Santo Tomás de Aquino.

León XIII comienza su encíclica destacando la importancia de la libertad humana, «don excelente de la Naturaleza, propio y exclusivo de los seres racionales» que «confiere al hombre la dignidad de estar en manos de su albedrío y de ser dueño de sus acciones»[18]. Con ello quiere decir que la Iglesia no es enemiga de la libertad, sino su defensora y propagadora[19]. De lo que se trata es de reconocer su verdadera naturaleza y su fin, pues siendo el hombre falible y corrompible, la libertad puede acarrearle no solo bienes sino males[20]. Por eso, la libertad como don precioso de la naturaleza no puede separarse de la redención de Cristo mediante la cual recibe el auxilio para no desviarse y cumplir su último fin[21].

Este presupuesto teológico y filosófico es negado por el liberalismo, que desvincula la libertad de su fin, para convertirla en el desenvolvimiento subjetivista de una pretendida autonomía individual. De aquí nace la incompatibilidad esencial entre la doctrina católica de la libertad y las «libertades modernas». Se trata de una incompatibilidad, recalca el Pontífice, no accidental sino sustancial, por la contradicción que existe entre los puntos de partida de ambas doctrinas.

León XIII formula la incompatibilidad del siguiente modo: «Nos hemos hablado ya en otras ocasiones, especialmente en la encíclica Immortale Dei, sobre las llamadas libertades modernas, separando lo que en éstas hay de bueno de lo que en ellas hay de malo. Hemos demostrado al mismo tiempo que todo lo bueno que estas libertades presentan es tan antiguo como la misma verdad, y que la Iglesia lo ha aprobado siempre de buena voluntad y lo ha incorporado siempre a la práctica diaria de su vida. La novedad añadida modernamente, si hemos de decir la verdad, no es más que una auténtica corrupción producida por las turbulencias de la época y por la inmoderada fiebre de revoluciones. Pero como son muchos los que se obstinan en ver, aun en los aspectos viciosos de estas libertades, la gloria suprema de nuestros tiempos y el fundamento necesario de toda constitución política, como si fuera imposible concebir sin estas libertades el gobierno perfecto de a comunidad política, nos ha parecido necesario, para la utilidad de todos, tratar con particular atención este asunto»[22].

León XIII subraya que no hay libertad sin razón, y ello basta, si se analiza con profundidad, para demostrar lo absurdo que resulta la tesis liberal que desvincula ambas con el objeto de emancipar la libertad humana. Porque una libertad ciega, es decir, no racional, no es libertad[23].

Además, siendo la persona humana una criatura, la libertad no se identifica con su esencia. Se trata de un atributo de la voluntad, una propiedad inherente a la espiritualidad del alma humana que, como facultad, está constitutivamente orientada hacia un fin. Desde esta perspectiva, es un absurdo sostener que la libertad humana es autónoma, dado que la libertad de un ser creado no puede ser autónoma de su propio fin último. Si la libertad de la criatura racional no estuviese previamente atraída y ordenada por este fin, no podría actualizarse con acto de volición alguno. Una libertad ciega, es decir, no racional, no es libertad.

La relación entre libertad, razón y fin nos lleva al problema de la libertad moral, que es el polo de disputa más encendido con el liberalismo, pues de su falsa concepción de la libertad moral emergen las libertades modernas.

La libertad moral rectamente entendida es la libertad para elegir el bien. Puede ser formulada en términos de libertad de la conciencia cristiana en orden a seguir a Dios antes que a los hombres, cuando los poderes o leyes humanas ordenan algo contrario a los mandatos divinos.

La libertad moral revolucionaria, en cambio, es la soberanía de la razón y de la libertad humanas afirmadas frente a Dios y frente a la ley divino natural. Se trata de una inmensa impostura dado que la libertad humana es defectible: la voluntad que libremente se deja llevar por el mal –es decir, elige el bien inferior posponiendo el bien superior– se vuelve esclava de los bienes inferiores[24].

La naturaleza de la libertad humana, a diferencia de lo que sostiene el liberalismo, tiene la obligación de obedecer a la autoridad de Dios que se expresa a través de la ley natural y las leyes positivas justas. Dado que la libertad no tiene otro fin que el mismo Dios, dicha obediencia la eleva y la perfecciona. Por eso mismo, hay aquí un coto infranqueable a la absolutización del poder: el Estado no es soberano frente a la ley eterna y a la ley natural, que determinan los criterios fundamentales de la virtud de la justicia. Una ley contraria a la recta razón y al bien común no tiene valor de ley. De este modo, se puede distinguir entre un poder legítimo e ilegítimo en su ejercicio más allá del derecho estatal. La obediencia al poder legítimo tiene un fundamento sagrado; en cambio, la tiranía está limitada por barreras infranqueables.

En la segunda parte de la encíclica Libertas, León XIII expone y refuta la doctrina del liberalismo. Para el pontífice, la raíz del liberalismo no es política sino que teológica: se trata de un movimiento histórico que emula al ángel caído en su pretensión de enarbolar la bandera de la libertad contra Dios y su orden.

Hay una frase terrible, que hoy nos parece incomprensible. De tal modo nos hemos acostumbrado los católicos al liberalismo:

Son ya muchos los que, imitando a Lucifer, del cual es aquella criminal expresión: “No serviré”, entienden por libertad lo que es una pura y absurda licencia. Tales son los partidarios de ese sistema tan extendido y poderoso, y que, tomando el nombre de la misma libertad, se llaman a sí mismos liberales»[25].

El Pontífice distingue tres grados en el liberalismo, según la mayor o menor radicalidad con la que deducen las consecuencias de sus principios. El liberalismo en su sentido más fuerte es fautor del agnosticismo del Estado, produce la ruina del principio de autoridad política y hace imperar el reino de la fuerza disfrazado de derecho.

Al evaluar de una manera global del liberalismo de primer grado, el Pontífice insiste en su carácter teológico: se trata de una rebelión, de una revuelta contra Dios. Lo que llevado al espacio público constituye una gravísima defección: «La perversión mayor de la libertad, que constituye al mismo tiempo la especie peor de liberalismo, consiste en rechazar por completo la suprema autoridad de Dios y rehusarle toda obediencia, tanto en la vida pública como en la vida privada y doméstica»[26].

El liberalismo de segundo grado no extrae todas las conclusiones de los principios liberales. Reconoce que la libertad debe ser medida y regulada por ciertos criterios de orden. En este sentido, la razón no es absolutamente autónoma, pues debe descubrir las reglas que regulan la conducta moral en la propia naturaleza humana. Pero ese parámetro objetivo es limitado. La autonomía vuelve por sus fueros al no aceptar la existencia de una autoridad religiosa o moral (la Iglesia) que enseñe o interprete magisterialmente esas normas. Y, más aún, rechaza que Dios pueda guiar al hombre mediante una verdad divina o una ley divino positiva.

El principio de que se debe abandonar la verdad divina y la autoridad de la Iglesia en la vida pública a favor de los derechos de la libertad (negativa), que está en la base del liberalismo de primero y segundo grado, es difícil de aceptar para quienes guardan cierto aprecio, por cultura o educación, por la fe católica. En la época de León XIII, tal aprecio es una realidad vivida, pues gran parte de la sociedad decimonónica, pese a la difusión de los principios liberales, aún es afecta a las costumbres cristianas, aunque alteradas por diferentes factores modernos.

Por tal razón, la descripción de un liberalismo de tercer grado es un acto de gran lucidez, dado el propósito del Pontífice de descubrir las venas por donde corren ocultas las corrientes del liberalismo moderado.

Lo primero que aquilata la encíclica a este propósito es la inconsecuencia del acomodo entre liberalismo y cristianismo:

«Hay otros liberales algo más moderados, pero no por esto más consecuentes consigo mismos; estos liberales afirman que, efectivamente, las leyes divinas deben regular la vida y la conducta de los particulares, pero no la vida y la conducta del Estado; es lícito en la vida política apartarse de los preceptos de Dios y legislar sin tenerlos en cuenta para nada. De esta noble afirmación brota la perniciosa consecuencia de que es necesaria la separación entre la Iglesia y el Estado (civitatis). Es fácil de comprender el absurdo error de estas afirmaciones»[27].

Quien las defienda sin reservas como principio institucional del Estado moderno –lo que hoy conocemos como régimen pluralista– necesariamente debe excluir el imperio constitucional de la fe cristiana.

En la tercera parte de la encíclica, León XIII analiza las «libertades modernas», presentadas por el liberalismo como una de las «conquistas» fundamentales de la modernidad política. Centro de estas libertades es la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión.

El Pontífice opone la libertad moderna a la virtud de la religión, precisamente porque ésta presupone la existencia de un Dios personal, que ha revelado a los hombres una religión determinada, y con ella les ha indicado las verdades que creer, la moral que practicar y el culto que deben rendir, todo lo cual no queda al arbitrio subjetivo de cada cual. La auténtica libertad religiosa nace entonces de la búsqueda sincera de la verdad divina y de la adhesión a ella en alma y cuerpo una vez que se la ha encontrado. Esa «adhesión» envuelve un conjunto de actos objeto de una virtud que la teología clásica denomina «religión». La libertad religiosa rectamente entendida puede concebirse, por tanto, como adhesión libre a las exigencias de la verdad divina[28].

Al igual que Pío IX, León XIII constata que las libertades modernas se conceden en la práctica a todos los adversarios del cristianismo, pero no a la Iglesia Católica, que ve continuamente restringida o suprimida su libertad. Libertad sin freno para los enemigos de la Iglesia, violación de la libertad para sus seguidores. Pero además agrega una interesante clave de explicación histórica: las libertades modernas permiten al Estado crecer en sus fueros a costa de la libertad de la Iglesia[29]. La querencia del liberalismo por la concentración del poder en manos del Estado, de cara a la sociedad pre-revolucionaria, es algo digno de destacarse especialmente ante la apologética de las libertades modernas.

Agregando un juicio de rechazo más, Benedicto XV afirmó décadas más tarde que los principios de la Revolución Francesa contienen la suma de las enseñanzas de los falsos profetas. Entre esos principios, expresados en el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, se encuentra las libertades modernas: «Pero la Libertad preconizada por aquellos profetas no abría las puertas para el bien, sino para el mal; la Fraternidad que predicaban no saludaba a Dios como Padre único de todos los hermanos; y la Igualdad que anunciada no se basaba en la identidad de origen, ni en la común Redención, ni en el mismo destino de todos los hombres. Eran profetas que predicaban una igualdad destructiva de la diferencia de clases querida por Dios en la sociedad; eran profetas que llamaban hermanos a los hombres para quitarles la idea de sujeción de unos con relación a los otros; eran profetas que proclamaban la libertad de hacer el mal, de llamar luz a las tinieblas, de confundir lo falso con lo verdadero, de preferir aquel a este, de sacrificar al error y al vicio los derechos y las razones de la justicia y de la verdad. Una simple mirada sobre las llagas que los principios del 89 abrieron en el seno de la sociedad civil y religiosa, patentizan cómo aquellos principios contenían la suma de la enseñanza de los falsos profetas: “a fructibus eorum cognoscetis eos”»[30].

Como sus predecesores, el Pontífice remarca que la libertad moderna es una libertad para el mal y el error, puesto que al suponer que la verdad divina no existe, o no puede ser conocida, tanto da seguirla como no seguirla. En consecuencia, el poder político no puede quedar sujeto a ella. Se vuelve laico por definición. Además, como la libertad revolucionaria difunde la falta de sujeción entre los miembros de la sociedad, es un medio notable para establecer el poder soberano del Estado moderno, consecuencia que la Alocución no saca pero que es fácil inferir.

Finalmente hemos de destacar a Juan XXXIII, en la Encíclica Mater et Magistra[31]. El documento recuerda oportunamente algunas ideas del corpus politicum leonianum et pianum:

a) La civilización moderna debe fundarse en la ley divino-natural, por lo que hay que precaverse de la pretendida emancipación del hombre moderno a través del progreso científico y técnico[32].

La pretensión de construir un orden temporal laico, no referido a Dios, es una insensatez (stultitia):

«Con todo, la insensatez más caracterizada de nuestra época consiste en el intento de establecer un orden temporal sólido y provechoso sin apoyarlo en su fundamento indispensable o, lo que es lo mismo, prescindiendo de Dios, y querer exaltar la grandeza del hombre cegando la fuente de la que brota y se nutre, esto es, obstaculizando y, si posible fuera, aniquilando la tendencia innata del alma hacia Dios. Los acontecimientos de nuestra época, sin embargo, que han cortado en flor las esperanzas de muchos confirman la verdad de la Escritura: “Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen”»[33].

b) La dignidad humana que sirve de base a las libertades del orden político y social no puede desvincularse del orden establecido por Dios[34].

El rechazo al núcleo de la ideología de los derechos humanos queda de este modo bastante claro en sus fundamentos y orientaciones esenciales.

4. Una mirada retrospectiva: los pensadores modernos defendieron una libertad perversa para articular la ideología de los derechos humanos. Kant a la palestra

Lo que vieron en las libertades modernas los maestros de la Ilustración, es precisamente lo que no ven o no quieren ver hoy muchos católicos. Por ejemplo, Kant al reivindicar las libertades modernas reivindicó el espíritu humano, liberado de todo condicionamiento natural concreto operado en el tiempo y el espacio, que se autoconstituye como una conciencia autónoma que se dicta sus propias normas universales.

La desvinculación de la moralidad humana con la noción metafísica de bien, paso necesario para afirmar esta autonomía de la conciencia moral, es expresada claramente por Kant en Los fundamentos de la metafísica de las costumbres, cuya primera frase condensa todo el camino del agnosticismo religioso y del escepticismo metafísico que le sirve de fundamento:

«Ni en el mundo, ni, en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan sólo una buena voluntad... La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto; es buena sólo por el querer, es decir, es buena en sí misma».

Esta exclusión de Dios como fundamento supremo de la moralidad humana, que en la filosofía clásica es el bien metafísico absoluto, causa última de toda criatura racional, tiene como anverso la noción de persona como un fin en sí mismo:

«Suponiendo que haya algo cuya existencia en sí misma posea un valor absoluto, algo que, como fin en sí mismo, pueda ser fundamento de determinadas leyes, entonces en ello y sólo en ello estaría el fundamento de un posible imperativo categórico, es decir, de la ley práctica [...]. Ahora yo digo: el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado siempre al mismo tiempo como fin [...] la naturaleza racional existe como fin en sí mismo»[35].

De esta manera, Kant concluye con la afirmación, en tono solemne, de que la autonomía es el principio supremo de la moralidad y fundamento de la dignidad del hombre.

El citado principio de la autonomía es el único principio de la moral. Pues de esa manera se halla que su principio debe ser un imperativo categórico, el cual, empero, no manda ni más ni menos que esa autonomía justamente[36]. La autonomía es, pues, el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional[37].

La pretensión anti-cristiana de la Revolución moderna está expresada aquí en todas sus letras. Es la criatura fáustica que rechaza el imperio de la verdad divina y que rompe las «cadenas» de la Ley de Dios y de la ley natural para convertirse en ley de sí mismo.

En su obra póstuma, Kant deja claro que pretender la existencia de un ser trascendente que se manifieste por mediación de la conciencia y de la ley moral o a través de la Revelación cristiana significa renunciar a la razón.

El concepto es fanático (schwärmerisch) cuando aquello que está en el hombre es representado como algo que está fuera de él, y viene representada una obra de su propio pensamiento por una cosa en sí (sustancia)[38]. La razón se hace para sí misma a Dios[39].

Es una feroz afirmación de independencia frente a Dios, la naturaleza, sus causas y su ordenación. En la nota 3 de su opúsculo sobre la paz perpetua, Kant escribe como notable confesión:

«En lo que concierne a mi libertad, no tengo ninguna obligación, ni siquiera respecto de las leyes divinas que son conocidas por mí mediante la pura razón, sino en la medida en que yo mismo pueda haber dado a ellas mi consentimiento (porque sólo a través de la ley de la libertad de mi propia razón puedo formarme un concepto de la voluntad divina)»[40].

El fundamento de este modo de considerar la libertad se encuentra, como se sabe, en el agnosticismo religioso y el escepticismo metafísico. Si la verdad divina no existe o no puede ser conocida, si es reducida a un dogmatismo vacuo o a una superstición fanática[41], si la razón nunca puede captar su carácter revelado o salvífico, la libertad que la sigue se vuelve esclava, porque nada está por encima del propio yo. De ahí que Kant declare nulo todo lazo que pueda unir a una verdad religiosa.

De ahí que la libertad moderna, como Kant subraya en el opúsculo Qué es la Ilustración, solo se ejerza a través la función crítica de la razón ilustrada. Tal libertad así concebida tiene como misión depurar en la sociedad y en la mente del hombre individual los errores, y no hay mayor error que afirmar la existencia de una verdad y de una ley trascendente a la que deba sujetarse el hombre[42]. De ahí la necesidad de la crítica, que se manifiesta en el orden político y social en la revolución. Las consecuencias de todo esto en la función revolucionaria de la ideología de los derechos humanos se pueden extraer fácilmente, y hacen parte de la Historia.

5. Conclusión

La doctrina social de la Iglesia formuló hasta Juan XXIII un duro juicio a la ideología de los derechos humanos, cuyo núcleo se identificó con la «libertad de perdición», categoría no solo individual sino también política y social, pues estaba destinada a servir de instrumento –junto a otros– para el derrumbe de la sociedad temporal cristiana. Dicha libertad constituye una perversión de la libertad humana de notable cuño satánico, pues su fin último consiste en reivindicar derechos del hombre frente al orden creado por Dios, expulsando el influjo de su ley –divina y natural– y de su Verdad en las instituciones y costumbres, en la vida individual y social. Con lo que el hombre moderno vino a negar su carácter de criatura, en un impulso anti-teísta del que dan testimonio un sin-número de «derechos», que en realidad son artilugios jurídicos disgregadores de la genuina libertad.

La tesis anterior se puede comprobar, casi a modo de confesión o de profesión de fe (laica), en la mayoría de los filósofos modernos que diseñaron la libertad nueva y con ella los derechos humanos. Hemos tomado el ejemplo de Kant, y muy someramente, pues de él se puede hacer un estudio mucho más enjundioso, del que no hay espacio para reproducir aquí.

De alguna manera, el magisterio pontificio posconciliar no se ha enfrentado a este verdadero hoyo negro de la modernidad. Pero dado el grado de explicitación al que hoy está llegando la doctrina de los derechos humanos en lo que respecta a su carácter anticristiano, sería muy oportuno que retomara en este punto la senda de sus predecesores.

Especialmente si se tiene en cuenta que la mentada doctrina incluye, desde la clave de la teología de la historia, una triple revuelta que nadie, en su sano juicio, podría aceptar una vez discernida, ponderada y evaluada.

En primer lugar, supone una revuelta teológica. Primero, in recto, de carácter anti-cristiano. Y a dos títulos. Uno, porque dado sus vínculos con la secularización de Occidente, niega el derecho público cristiano como teoría y como realización histórica (Cristiandad). Dos, porque rechaza necesariamente el concepto de pecado original y de redención, dada la noción de dignidad y de libertad que defiende.

Después, la ideología de los derechos humanos incluye una revuelta anti-teísta: porque el hombre a través de ella pretende transformarse en Dios. Puesto que no le es dado a una criatura identificar la libertad con su propia esencia, ni tampoco está dispensado de desvincularse del orden del universo, ni de la ley moral, en el plano individual, social y político.

En segundo lugar, la referida doctrina comporta una revuela filosófica: tiene muchos nombres de acuerdo a la óptica de análisis: racionalismo, naturalismo, agnosticismo, etc.

En tercer lugar, la ideología de los derechos humanos integra una revuelta utópica. Lleva dos siglos pretendiendo la creación de un hombre nuevo, una sociedad nueva y un ordenamiento político nuevo. Pero todas sus promesas yacen hoy en el suelo. Solo resta, como dice Bauman, la licuefacción de los últimos sólidos[43]. Pero ese no es un mundo por construir. Es el desenlace del caos y de la imprevisión diríase ontológica.

[1] JUAN PABLO II, Discurso a las Naciones Unidas, 2 de octubre de 1979, núm.7; Discurso a los representantes del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (en adelante DCD) del 9 de enero de 1988, núm. 10.

[2] JUAN PABLO II, DCD del 10 de enero de 1987, núm. 6.

[3] JUAN PABLO II, DCD del 12 de enero de 1979, núms. 6 y 7.

[4] JUAN PABLO II, DCD del 9 de enero de 1988, núm. 10. Vid., en el mismo sentido, DCD del 14 de enero de 1980, núm. 4.

[5] Un nítido retrato de esa simbiosis es el DCD del 12 de enero de 1981. Especialmente importante es el número 4 en que define la «misión del pastor universal» con los responsables de la vida institucional de cada país como «una simple cooperación, desinteresada, en las grandes causas que afectan a la vida de la humanidad: la paz, la justicia, los derechos de la persona, el bien común». Más delante, compara la labor de los misioneros con la de «los hombres comprometidos en las Organizaciones internacionales». Y agrega: «Este inmenso trabajo, que la Iglesia y los responsables de sus naciones quieren realizar juntos, se resume en una sola palabra: el servicio al hombre». Ibid., núm. 14. Hay que recordar que para el Pontífice estos discursos al cuerpo diplomático «representa[n] un momento particularmente significativo de mi ministerio pastoral, [pues] tengo ante los ojos a toda la comunidad internacional». JUAN PABLO II, DCD del 12 de enero de 1981, núm. 4.

[6] Miguel AYUSO, La cabeza de la Gorgona, Buenos Aires, Nueva Hispanidad, págs. 85-106; ID., El ágora y la pirámide, Madrid, Criterio Libros, 2001, págs. 95-154.

[7] Danilo CASTELLANO, Racionalismo y desechos humanos, Madrid, Marcial Pons, 2004, págs. 23-85.

[8] Juan Fernando SEGOVIA, «Liberalismo y bien común», Verbo (Madrid), n.º 489-490 (2010), págs. 811-860; ID., «Personalismo, sexualismo y disolución en la pos-modernidad. Una crítica a la concepción lineal de los derechos», Derecho Público Iberoamericano (Santiago de Chile), núm. 1 (2012), págs. 157-188.

[9] Julio ALVEAR TÉLLEZ, La libertad de conciencia y de religión: fundamento problemático del Estado moderno, Madrid, 2010, vol. I, págs. 57-326.

[10] «No se nos oculta que ciertos capítulos de esta Declaración han suscitado algunas objeciones fundadas. Juzgamos, sin embargo, que esta Declaración debe considerarse un primer paso introductorio para el establecimiento de una constitución jurídica y política de todos los pueblos del mundo. En dicha Declaración se reconoce solemnemente a todos los hombres sin excepción la dignidad de la persona humana y se afirman todos los derechos que todo hombre tiene a buscar libremente la verdad, respetar las normas morales, cumplir los deberes de la justicia, observar una vida decorosa y otros derechos íntimamente vinculados con éstos». JUAN XXIII, Encíclica Pacem in terris, del 11 de abril de 1963, núm. 144. Un análisis problemático de este texto, particularmente en lo que concierne a la libertad religiosa, en Julio ALVEAR TÉLLEZ, «Dignitatis humanae. Liberté religieuse: évolution d´un concept», Catholica, núm. 107 (2010), págs. 61-75.

[11] Una edición bilingüe en Colección de los Breves é Instrucciones de nuestro Santo Padre el Papa Pío VI relativos a la Revolución Francesa: desde el año 1790 hasta el de 1796, traducidos al español por el Dr. D. Pedro Zarandia, Zaragoza, Imprenta de Polo y Monge, 1829. Un estudio en Gérard PELLETIER, Rome et la Révolution française. La théologie et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789-1799), Rome, Ecole française de Rome, 2004.

[12] Breve o Carta decretal Quod aliquantum del 10 de marzo de 1791 al Cardenal Dominique de La Rochefoucauld (1712-1800), a los arzobispos y obispos de la Asamblea Nacional Francesa, sobre los principios de la Constitución civil del Clero, en Recueil des allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques des Souverains Pontifes Clément XII, Benoît XIV, Pie VI, Pie VII, Léon XII, Grégoire XVI et Pie IX citées dans l´Encyclique et le Syllabus du 8 du décembre 1864, suivi du concordat de 1801 et de divers autres documents (original latino y francés), París, Adrien Le Clère, 1865, vol. I., págs. 53-54. La traducción es nuestra.

[13] Ibid., pág. 54.

[14] «Es necesario que le estéis sujeto», dice el apóstol San Pablo (Rom. 13, 5). Por consiguiente, para que los hombres pudiesen reunirse en sociedad civil, fue preciso constituir una forma de gobierno en virtud de la cual los derechos de la libertad estén circunscritos por las leyes y por el poder supremo de los que gobiernan. De donde se sigue lo que San Agustín enseña con estas palabras: «Es pues un pacto general de la sociedad humana obedecer a sus reyes» (SAN AGUSTÍN, Confesiones, libro III, cap. VIII, op. ed. Maurin, pág. 94). He ahí por qué el origen de este poder debe ser buscado no en un contrato social sino en el propio Dios, autor de la naturaleza, de todo bien y justicia, de donde el poder de los reyes saca su fuerza. «“Que cada individuo sea sumiso a los poderes”, dice San Pablo, todo poder viene de Dios; los que existen han sido reglamentados por Dios mismo: resistirlos es alterar el orden que Dios ha establecido y quienes sean culpables de esa resistencia se condenan a sí mismos al castigo eterno». Ibid., pág. 54.

[15] Ibid., pág. 52.

[16] El Pontífice no duda en calificar esta doctrina de herética: «Pero para hacer desvanecer del sano juicio el fantasma de una libertad indefinida, sería suficiente decir que éste fue el sistema de los Valdenses y los Begardos condenados por Clemente V con la aprobación del concilio ecuménico de Viena: que luego, Wiclef y finalmente Lutero se sirvieron del mismo atractivo de una libertad sin freno para acreditar sus errores: “nos hemos liberados de todos los yugos”, gritaba a sus prosélitos ese hereje insensato».Ibid., pág. 55.

[17] Ibid., pág. 56.

[18] LEÓN XIII, Encíclica Libertas praestantissimum, núm. 1.

[19] Ibid., núm. 4.

[20] Ibidem.

[21] Ibidem.

[22] Ibid., núm. 2.

[23] Ibid., núm. 3.

[24] Ibid., núm. 21.

[25] Ibid., núm. 11.

[26] Ibid., núm. 25.

[27] Ibid., núm. 14

[28] A este propósito, el Pontífice agrega: «Hay que añadir que sin la virtud de la religión no es posible virtud auténtica alguna, porque la virtud moral es aquella virtud cuyos actos tienen por objeto todo lo que nos lleva a Dios, considerado como supremo y último bien del hombre; y por esto, la religión, cuyo oficio es realizar todo lo que tiene por fin directo e inmediato el honor de Dios, es la reina y la regla a la vez de todas las virtudes». Ibid., núm. 15.

[29] «Por una parte, (los seguidores del liberalismo) se conceden a sí mismos y conceden al Estado una libertad tan grande, que no dudan dar paso libre a los errores más peligrosos. Y, por otra parte, ponen mil estorbos a la Iglesia y restringen hasta el máximo la libertad de ésta, siendo así que de la doctrina de la Iglesia no hay que temer daño alguno, sino que, por el contrario se pueden esperar de ella toda clase de bienes». Ibid., núm. 20.

[30] BENEDICTO XVI, «Discurso del 11 de julio de 1920 con motivo de la promulgación de la heroicidad de las virtudes de San Marcelino Champagnat», publicado en L’Osservatore Romano, edición del 12-13 de julio de 1920.

[31] JUAN XXIII, Encíclica Mater et Magistra del 15 de mayo de 1961, sobre el desarrollo de la cuestión social a la luz de la doctrina católica; original latino en AAS 53 (1961), págs. 401-464.

[32] Ibid., núms. 207, 208 y 209.

[33] Ibid., núm. 217.

[34] Ibid., núm. 215.

[35] Immanuel KANT, Fundamentación de la Metafísica de las costumbres, cap. II.

[36] Ibid., párrafo titulado La autonomía de la voluntad como principio supremo de la moralidad.

[37] Ibidem.

[38] Opus postumum, XXI, 26.

[39] Ibid., XXI, 13.

[40] Immanuel KANT, De la paz perpetua, sección segunda, primer artículo definitivo de La paz perpetua: «La constitución política debe ser en todo Estado republicana», nota 3.

[41] Kant afirma en su Opus postumum que la oración o el culto de alabanza a Dios es simple antropomorfismo: «La pregunta: ¿hay un Dios? No es posible probar un Objeto tal del pensar como sustancia, fuera del sujeto: sino pensamiento» (XXI, pág. 23); «Hacer algo por Él, sea mediante alabanzas, etc. es “anthropomorfismus”. Nosotros debemos seguir sus mandatos ejerciendo el derecho para con los hombres» (XXI, pág. 60).

[42] Foucault escribe a este propósito: «Hay que subrayar el lazo que existe entre este breve artículo (¿Qué es la Ilustración?) y las tres Críticas. Describe, en efecto, la Aufklärung como el momento en que la humanidad va a hacer uso de su propia razón, sin someterse a ninguna autoridad; ahora bien, precisamente en este momento la crítica es necesaria, puesto que tiene como papel definir las condiciones en las que el uso de la razón es legítimo para determinar lo que se puede conocer, lo que hay que hacer y lo que es lícito esperar. Un uso ilegítimo de la razón es el que hace nacer, con la ilusión, el dogmatismo y la heteronomía; en cambio, cuando el uso legítimo de la razón ha sido claramente definido en sus principios se puede asegurar su autonomía. La Crítica es, en cierto modo, el libro de a bordo de la razón que ha llegado a ser mayor de edad en la Aufklärung; e inversa Michel FOUCAULT, Qué es la Ilustración, pág. 40.

[43] Zygmunt BAUMAN, Modernidad líquida, Buenos Aires, FCE, 2003, págs. 8-11.