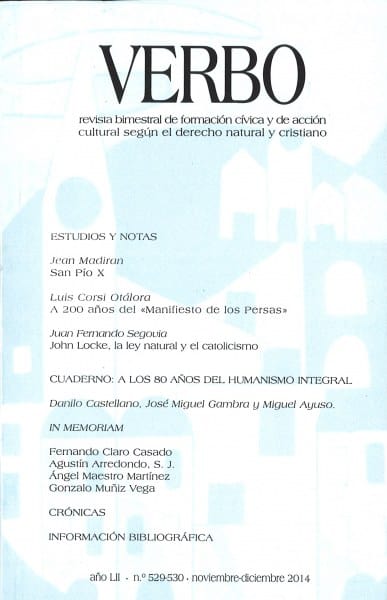

Índice de contenidos

Número 529-530

- Presentación

- Estudios y notas

- Cuaderno

- In memoriam

- Crónicas

-

Información bibliográfica

-

Carlos Alberto Gabriel Maino, Concepto y fundamento de los derechos humanos

-

Juan Antonio Widow, La libertad y sus servidumbres

-

Alberto Soria, Los principios de interpretación del mutuo proprio Summarum Pontificum

-

Javier Barraycoa, Doble abdicación. Juan carlos I, ¿el hacedor de la III República?

-

Santiago Cantera, Hispania-Spania. El nacimiento de España

-

Xavier Martin, S'appropier l'homme

-

Anselmo Francisco Celli, Poder y disenso

-

Brian McCall, To Guild the City of god

-

Jean-Paul Bled, Edmond Jouve y Cjristophe Réveillard (eds.), Dictionaire historique et juridique de l'Europe

-

Juan Fernando Segovia, La ley natural en la telaraña de la razón. Ética y política en John Locke

-

De la democracia y de la Democracia Cristiana

CUADERNO: A LOS 80 AÑOS DEL HUMANISMO INTEGRAL

1. Centralidad de la cuestión

Es sabido que la cuestión de la democracia no puede circunscribirse al tema de la forma de gobierno. Cosa que, aunque con las debidas distinciones, mantuvo firme el pensamiento político clásico. Este, en efecto, consideró a la democracia como una forma de gobierno que todavía participaba (por más que mínimamente) del arte regio (Platón), aunque más abierta que las otras al peligro de degenerar y, por ello, al peligro de la tiranía[1]. Aristóteles, siguiendo la enseñanza de su maestro Platón, habló de politeia, es decir, de una forma de constitución en la que los cargos se designaban en común[2]. Incluso cuando consideró, sobre la base de un atento análisis de la experiencia de su tiempo, que la politeia correspondía al gobierno de muchos o de los pobres[3], nunca hubo de señalar que estos obrasen en vista de un bien distinto del bien común[4]. En otras palabras, las politeia no era y no podía ser su corrupción, que el Estagirita llamó democracia y que hoy llamamos demagogia.

Cicerón, analizando el contexto político institucional de su tiempo, diferente del de la antigua Grecia, vio en la participación de todos en el gobierno de la res publica romana un elemento necesario para la forma mixta del auténtico regimiento político que, junto con el poder monárquico y aristocrático, servía para consolidar las instituciones, Análisis y tesis, éstos, compartidos por otros pensadores en los siglos siguientes. Bastaría pensar, por ejemplo en Santo Tomás de Aquino[5].

El pensamiento político medieval, aunque con incertidumbres y con alguna ilusión, no perdió el criterio esencial de la democracia como forma de gobierno. Ésta, a través del concurso de los más, ofrecía una relativa garantía para la individuación del bien. Resulta célebre, a este propósito, la definición de Sinibaldo de Fieschi según la cual per plures melius veritas inquiritur. Se trata, en efecto, de buscar o encontrar la verdad de la política con el concurso de muchos. La dialéctica como método ayudaría, por tanto, a alcanzar el resultado, que no viene dado por la verdad como efectividad o como producto de un proceso, sino que es la condición para juzgar la efectividad y simultáneamente la condición del mismo proceso. La democracia como forma de gobierno revela, así, su fundamento y su vocación realista. No se halla, pues, en función de la «creación» de la realidad, sino que es vía para la penetración y comprensión de ésta.

El pensamiento político moderno, al contrario, es elaboración racionalista. Con un término más cargado de significado debería decirse gnóstica. No se preocupa de «conocer» lo que es (en el sector político, la naturaleza y el fin de la comunidad), sino que pretende construir, incluso de crear de la nada la sociedad, atribuyéndola un fin convencional absolutamente dependiente de la voluntad de los asociados. En el fondo, el contrato social es la constatación de este planteamiento, ya que con el contrato se pueden atribuir razones muy distintas a las sociedades que se llaman políticas. El voluntarismo político tiene al consentimiento como condición primera e irrenunciable. No es consentimiento intelectual, sino el consentimiento como acto de la pura voluntad, que es también la condición primera de la democracia, entendida no como forma de gobierno sino más bien como su fundamento. La forma asumida por la sociedad (desde el absolutismo hobbesiano a la singular democracia rusoniana) resulta, pues, irrelevante. Lo que destaca es el hecho de que ninguna sociedad (y, por tanto, ningún poder) puede legitimarse en defecto del consentimiento. Esto vale para el poder político, pero también –por ejemplo– para la patria potestad. Es claro, pues, que esta doctrina concluye en una aporía. Sobre la base de teorías similares, como he recordado en una nota de un lejano trabajo mío[6], se ha llegado a sostener que la patria potestad puede ejercerse sólo a partir de un acto de delegación de los hijos menores. Tesis ésta sostenida por quienes han abrevado en arroyos que derivan de la segunda escolástica. Tesis, sin embargo, insostenible, como he observado, ya que exigiría en último término la consulta al individuo sobre su concepción antes de la misma.

Debe observarse, volviendo al problema político, que las modernas teorías políticas se ven obligadas, a causa de su opción gnóstica, a considerar la democracia (entendida como fundamento del gobierno) cual la única forma legítima de regimiento político. La de la democracia, por tanto, se convierte en la cuestión central de la modernidad y la postmodernidad políticas. Poco importa, consiguientemente, su modo de ejercicio, que puede ser directo, representativo, plebiscitario o virtual. Lo que destaca es el hecho de que la democracia se considera como la única forma de gobierno legítima, ya que ofrecería al gobierno un fundamento absolutamente inmanente: el autogobierno del pueblo sería expresión y garantía de absoluta libertad o de la libertad liberadora de la verdad.

2. Apuntes sobre la cuestión en el interior de la cultura política católica

La doctrina católica ha rechazado siempre el inmanentismo que postula la democracia moderna. Lo ha hecho de modos distintos, teniendo en cuenta las circunstancias históricas o las teorías elaboradas, así como valorando atentamente tanto las consecuencias de las teorías refutadas como las de las propias intervenciones magisteriales. Esto ha impuesto al magisterio supremo de la Iglesia Católica la consideración de los diversos modos de entender la democracia y obliga a quien se aplique al estudio de la doctrina social de la Iglesia a una reconstrucción teórica objetiva de las definiciones y de las tomas de posición.

Se entiende generalmente que el papa León XIII abrió la Iglesia a acoger la democracia. Con su ralliement habría invitado –se dice– a la cristiandad (en particular a la francesa) a la conciliación (al menos «operativa») con la democracia moderna. No sólo, pues, con la democracia como forma de gobierno, sino con la democracia como fundamento del gobierno. Esta tesis, mayoritaria entre los historiadores y los cultivadores contemporáneos de la doctrina social de la Iglesia, no encuentra en cambio confirmación, ante todo en los documentos del magisterio leonino. El papa Pecci, en efecto, estaba preocupado por encontrar una vía de salida pastoral a la contraposición entre Iglesia y modernidad, sobre todo la política y señaladamente en el contexto francés, pero no cedió un ápice en los principios. Refutó, sobre todo con las encíclicas Quod apostolici (28 de diciembre de 1878), Humanum genus (20 de abril de 1884), Immortale Dei (1 de noviembre de 1885), Libertas (20 de junio de 1888), Sapientiae christianae (12 de enero de 1890), y con argumentos racionales, la democracia moderna, considerada absurda en su fundamento y sus pretensiones. La consideraba, pues, inaceptable in toto. Ni siquiera cedió a propósito de la democracia (clásica), es decir, a propósito de la democracia como forma de gobierno. Para León XIII la democracia debía entenderse como compromiso para la instauración de la justicia social que puede (y debe) realizarse en cualquier forma de gobierno. Para el papa Pecci, en efecto, la democracia cristiana debe entenderse –lo dice explícitamente en la encíclica Graves de communi re (18 de enero de 1901)– como una acción benéfica a favor del pueblo, entendido este último como el conjunto de las personas y de los ciudadanos que se encuentran en condiciones menos favorables (de hecho), pero que a veces (o con frecuencia) son sacrificados injustamente al egoísmo de quienes de distintas maneras priman las cosas sobre las personas.

León XIII, pues, de una parte, condenó la democracia moderna y, de otra, no se pronunció a favor de la democracia clásica, que por tanto permanecía como una de las formas legítimas de gobierno y no la única. El ralliement, por esto, no marca el reconocimiento de la legitimidad de la democracia moderna[7] que, después de poco más de medio siglo desde 1892 (año de la publicación de la encíclica Au milieu des sollicitudes), algunos autores católicos, por el contrario, consideraron como el único régimen político auténticamente cristiano. Al contrario, León XIII erige un baluarte contra las doctrinas políticas modernas (aunque a veces no use oportunamente el lenguaje), comenzando por la soberanía (entendida filosóficamente), cuyo ejercicio pleno y radical reivindica coherentemente la democracia moderna.

Más claras y firmes son todavía la enseñanza y la acción a este respecto de Pío X, sucesor de León XIII. El papa Sarto se encontró, en lo que toca a la cuestión de la democracia, esencialmente frente a dos problemas, uno externo y otro interno a la Iglesia. El externo vino representado por la virulenta laicidad excluyente (o sea, «a la francesa»), que confirmaba su vocación totalitaria y, por eso, pretendía subordinarlo todo –incluida la Iglesia Católica– al Estado. Son significativas, por ejemplo, para comprender el espíritu de la laicidad excluyente, la legislación de la República francesa (en particular la ley de 1905 sobre la laicidad), la del Reino de Cerdeña –primero– y de Italia –después– por lo menos hasta los Pactos lateranenses de 1929 y la legislación mejicana (incluso la precedente a la presidencia de Plutarco Elías Calles, visceralmente anticatólico). Todo ello llevó a Pío X a estudiar una contraofensiva que lo condujo a usar, donde era posible, la democracia contra el liberalismo. El recurso al pueblo para contrastarlo con el Estado moderno no significó, sin embargo, de ninguna manera, la aceptación de la democracia moderna. Representó más bien el uso del único instrumento idóneo en aquellas circunstancias para «frenar» la agresión laicista a la Iglesia y, más en general, al orden natural y cristiano, verdadero y único fundamento del ordenamiento jurídico del Estado, entendido como comunidad política. El problema interno, en cambio, venía representado por las corrientes «clericales»[8] de la cristiandad que, sobre todo al inicio del siglo XX, se agitaban para conciliarse con el «mundo», es decir, se preocupaban para no perder lo que entendían era el tren de la historia. El movimiento francés del Sillon y la Lega democratica nazionale italiana de don Romolo Murri, por poner dos ejemplos, eran las puntas de lanza de una posición cultural y política orientada a «bautizar» las novedades que de diferentes modos derivaban de la Revolución francesa. Revelaban una vocación «conciliadora» con la situación de hecho, es decir, con el pensamiento y las realizaciones obradas en el nivel de los ordenamientos tanto como en el social por las doctrinas liberales y, a veces, socialistas. La condena del movimiento del Sillon (el 25 de agosto de 1910), así como antes de la Lega democratica nazionale y de don Romolo Murri (28 de julio de 1906), por parte de Pío X, excluyen dudas interpretativas sobre la enseñanza del magisterio de los sucesores de Pedro a propósito de la democracia moderna. A pesar de algunas aperturas cautelosas, esencialmente operativas (esto es, de colaboración ocasional y autónoma entre católicos y laicistas), la doctrina de la Iglesia confirmaba su clausura argumentada frente a la democracia moderna.

Bajo el pontificado de Benedicto XV nació en Italia (en 1919) el Partido Popular Italiano de don Luigi Sturzo, duramente atacado por el padre Agostino Gemelli, por mons. Francesco Olgiati[9] y, sobre todo, por el cardenal Tommaso Pio Boggiani[10], arzobispo de Génova. La condena del PPI por Boggiani fue aprobada por Benedicto XV[11]. Pero fue, sin embargo, una condena sin consecuencias, también porque la crisis del liberalismo político en Italia tras la primera guerra mundial arrolló los intentos de conciliación entre catolicismo y liberalismo, este último padre de la democracia moderna.

Tras el paréntesis de los llamados regímenes autoritarios (fascismo y nazismo), sobre todo en los países de la Europa occidental, se presentó de nuevo la cuestión de la democracia. Preparado su renacimiento entre las dos guerras mundiales (por impulso y con el apoyo de los regímenes liberal-democráticos), se convirtió en la cuestión política principal al término de la segunda guerra mundial. Pío XII intentó por todos los medios hacer de ella la vía para la instauración de un orden político respetuoso del orden natural y cristiano[12]. La democracia que se habría debido instaurar, pues, no podía ser la moderna, sino que habría debido ser la clásica. No podía, por tanto, representar el fundamento del gobierno –como sostienen, aunque sea con (pseudo) argumentos, varias escuelas–, sino que habría debido ser una forma de gobierno fuertemente orientada y verdaderamente comprometida hacia la búsqueda del bien común, condición de la legitimidad de la propia democracia. Los intentos de Pío XII fracasaron[13], entre otras cosas porque los católicos de distintos países se hicieron sordos a sus llamadas y en nada dóciles a su magisterio. Pío XII, sobre todo en países como Italia, fue derrotado gracias a la contribución determinante de quienes (los democristianos) habían gozado del apoyo sustancial de la jerarquía católica gracias a su éxito electoral, tanto en la Constituyente de 1946 como en las elecciones sucesivas a partir de 1948. Por ello Pío XII trató de elaborar una estrategia que le permitiera el control del liberalismo y el condicionamiento de la democracia moderna utilizando el método democrático[14]. Repliegue que impidió la explosión de las consecuencias pero no la eliminación de las causas de la disolución del orden natural y cristiano a través del ordenamiento jurídico y, más particularmente, del ordenamiento constitucional[15].

Lo que para Pío XII fue una derrota, para otros (católicos) supuso una victoria. Colaboradores del mismo papa Pacelli se comprometieron, en efecto, con la instauración de un orden democrático que respondiese plenamente a los postulados de la democracia moderna. Giovanni Battista Montini, por ejemplo, tuvo un papel decisivo en el renacimiento de la democracia cristiana (entendida en un sentido político) en Italia y, así resulta de la motivación para la concesión de un doctorado honoris causa por una Universidad estadounidense, en la afirmación de los partidos democristianos en Occidente. Hombres de Iglesia, por tanto, obraron en favor de la democracia cristiana a pesar de las reiteradas condenas de ésta por parte del magisterio pontificio. Su empeño tuvo obviamente consecuencias tanto en el nivel político-partidista como en el cultural (sobre todo por medio de la orientación de la enseñanza de diversas universidades católicas y pontificias, así como por las editoriales católicas). La cristiandad, de hecho, en la primera mitad del siglo XX, pero sobre todo en los años inmediatamente siguientes a la segunda guerra mundial, hizo propia la doctrina de la democracia moderna, favorecida también luego por el a veces no claro magisterio del II Concilio Vaticano a este respecto. El magisterio conciliar, en efecto, en la intención de los padres (de formación prevalentemente democristiana), habría debido acoger la doctrina del personalismo contemporáneo.

El autor que ha generado las mayores discusiones (y sigue haciéndolo) es en este punto Jacques Maritain[16]. Figura compleja de pensador, que a algunos –Michele Federico Sciacca, por ejemplo– más que filósofo parecía periodista, Maritain fue quien favoreció el paso de la cristiandad contemporánea de lo antimoderno a la modernidad. Su influencia ha sido notable no sólo en Francia y en Europa (particularmente en los países de cultura y tradición católica), sino también en los de Hispanoamérica. Maritain, pues, ha sido (con seguridad de hecho) el instrumento de la cultura política de origen protestante para el «paso» de la cultura política católica a la democracia moderna. Con notable empeño, casi con celo apostólico, y respondiendo a una operación delineada más allá del océano para contribuir a la victoria de los aliados en la segunda guerra mundial así como para «devolver» Francia a las fuerzas laicistas, Maritain se prodigó para demostrar lo imposible, esto es, que la democracia moderna es evangélica (en el sentido de que es de origen cristiano), que es el único régimen político legítimo, que ha sido un error combatirla, que debe buscarse con todas las fuerzas ya que es el bien humano[17].

3. La aceptación incondicionada de la democracia moderna por parte del pensamiento católico

Si el magisterio de la Iglesia permaneció firme en las posiciones seguras y consolidadas sobre la democracia moderna, no puede decirse lo mismo del llamado pensamiento católico. Los intentos «conciliadores» se han sucedido tanto en el siglo XIX como en los comienzos del XX, por más que fuesen siempre «desautorizados» por la Iglesia y, de ahí, condenados al fracaso. No puede decirse lo mismo de Maritain, que tuvo éxito no tanto en virtud de sus propuestas sino porque éstas, elaboradas de encargo («clerical» o laicista), no podían dejar de encontrar el favor del «mundo» del que recibieron inspiración. En otras palabras, Maritain desempeñó un papel importantísimo en el siglo XX para la orientación política de los católicos europeos e hispanoamericanos, por haber contribuido al intento de convencerlos o incluso de haberlos convencido acerca de la bondad de la democracia moderna. Preparada durante cierto tiempo (a partir de Primauté du spirituel, de 1926) y continuada con Humanisme intégral, de 1936), la marcha de aproximación teórica a la modernidad política (y no sólo) se concluyó con Christianisme et démocratie, de 1943. Con este renversement Maritain no sólo abandona sus precedentes posiciones «antimodernas» –las de, para entendernos, Antomoderne (1922) y Trois Réformateurs (1925)–, sino que pasa a sostener que la libertad de la modernidad es la verdadera libertad[18]; que, consiguientemente, la democracia como fundamento del gobierno es la única forma de gobierno legítima (y al mismo tiempo evangélica); que el cristianismo debe convertirse en fuerza vivificante de lo temporal para la instauración del régimen democrático moderno. Así pues, la aceptación de las tesis políticas esencialmente gnósticas del luteranismo y de su realización operada por el idealismo alemán, en particular de Hegel, el secularizador de Lutero. La libertad luciferina de la modernidad que Hegel, por ejemplo, definió magistralmente para la pura autodeterminación del querer[19], no es otra cosa que la libertad buscada y ejercida de hecho (la praxis, no obstante, es siempre epifanía de la teoría) por nuestros primeros padres en el paraíso terrenal. Se realiza (al menos en parte) políticamente a través de la democracia (moderna), llamada a permitir la realización de la libertad negativa y no a buscar la verdad. Lo que se hará en modo particular a la luz de la doctrina del personalismo contemporáneo, que reducirá el mismo ordenamiento jurídico a instrumento para la realización de los proyectos y de los deseos individuales, de cualquier proyecto y deseo individual[20]. Lo que Maritain llamó en Christianisme et démocratie conquista de la libertad era la conquista de la libertad de pecar o, abandonando el lenguaje teológico, de la libertad como indiferencia, que no permitiría –en último término– imponer ningún orden, ni siquiera (obviamente) el inspirado en la justicia al que invocará, por el contrario, también el Vaticano II[21]. Esta libertad de pecar, de la que entre otras cosas está imbuida la cultura del americanismo[22], no es propiamente libertad. León XIII, en efecto, remontándose a la enseñanza de Tomás de Aquino, observó que aquélla es más bien «servidumbre»: la verdadera, en efecto, es sólo libertad respecto del pecado. Quizá debiera añadirse que la libertad negativa elimina la misma posibilidad del bien y del mal: el único bien es la libertad que sólo contradictoriamente puede construirse como tal (como bien, justamente).

Erigir, a continuación, la democracia cristiana en única forma de gobierno es coherente respecto a la premisa (equivocada) según la cual el origen del poder es absolutamente inmanente y, por ello, dependiente de la libertad negativa que políticamente lleva a la soberanía (entendida filosóficamente). La democracia moderna, por tanto, debería expulsar toda trascendencia, incluso la (falsa) representada por la trascendencia de la inmanencia. No puede admitir, por ello, ni siquiera la soberanía popular. Menos aún su representación: debiendo permitir el autodeterminarse del querer debería conducir más bien a la anarquía absoluta.

Acto seguido, el nuevo régimen de Cristiandad auspiciado por Maritain marca, de una parte, el fin del ideal de la Cristiandad medieval y, de otra, obra la subordinación del cristianismo al laicismo. Pero hay más: al erigir la democracia cristiana en único régimen político legítimo y en régimen cristiano, pervierte tanto el cristianismo como la democracia moderna. La democracia moderna de la que Maritain es uno de sus nuevos y más determinadores sostenedores, por lo mismo, marca el fin del bien común, puesto que éste viene en último término a identificarse con la democracia, o con la libertad negativa o con la libertad ejercitada con el solo criterio de la libertad y, por tanto, con ningún criterio.

Maritain, al que nos hemos referido por el peso cultural que ha ejercido sobre la cristiandad contemporánea y por el papel que ha tenido en la «inflexión» política producida en la misma cristiandad, no ha sido (y no es) el único autor que haya aceptado la democracia como fundamento del gobierno. Ya se ha mencionado el nombre de Montini, pero –en lo que toca a Italia– podría citarse el de muchos exponentes de la FUCI (la Federación Universitaria Católica Italiana), como Andreotti, Moro, etc., y sobre todo Acide De Gasperi[23].

4. La aceptación sin reservas de la democracia moderna por el pensamiento católico: resistencias, oposiciones, distinciones (apuntes)

El «giro» impuesto a la cristiandad sobre todo al final de la segunda guerra mundial no fue aceptado universalmente por el pensamiento católico contemporáneo, sino que se advirtió sucesivamente la necesidad de introducir distinciones y precisiones incluso por parte de los pensadores que consideraban «irreversble» el proceso de democratización del régimen político. La «resistencia» fue alimentada también, obviamente, por razones no teoréticas. En efecto, también jugaron factores ligados a las circunstancias políticas. Nos referiremos tan sólo, a título de ejemplo, a dos casos de «resistencia» y a uno de «distinción». Puede citarse, en primer lugar, a este propósito, a la división de la cristiandad francesa. Generada por el ya recordado ralliement de 1892, organizada a continuación como movimiento sobre todo con l’Action française, comprometida durante la segunda guerra mundial con el apoyo al mariscal Pétain, la oposición a la «inflexión» encontró en la cultura política francesa leaders de distinta procedencia (católicos y no católicos), pero concordes todos en rechazar la «conciliación clerical», que habría llevado a Francia a consolidar y no a combatir los «inmortales principios» de 1789, también (y quizá sobre todo) a través de la vía «nacional» y «moderada» impuesta a la misma Francia a través de la «operación De Gaulle». Tras la segunda guerra mundial se constituyeron en Francia diversos movimientos, principalmente culturales, que con sus revistas[24] y su actividad se opusieron a la «rendición incondicionada» de los católicos a la modernidad. No lograron, es verdad, dar un vuelco a la situación. Su importancia, sin embargo, viene subrayada incluso por el hecho de que en ocasiones se vieron obligados a atravesar las fronteras de Francia para celebrar sus encuentros. Bastaría pensar en los congresos del Office international des oeuvres de formation civique et d’action culturelle selon le droit naturel et chrétien, que durante diversos años llevaron a Lausana a numerosos (cerca de tres mil cada vez) y calificados participantes, y que contaron entre los conferenciantes con nombres prestigiosos de la cultura católica, sobre todo francófona. Entre estos deben recordarse, por lo menos, a Marcel De Corte, Jean Madiran, Jean Ousset, Gustave Thibon...

Se debe, a continuación, al argentino Julio Meinvielle otro caso de resistencia. Meinvielle elaboró una lúcida oposición a las teorías políticas del llamado «segundo» Maritain. Meinvielle, en efecto, vio en las tesis maritenianas la continuación de la doctrina de Lamennais[25]. En esto fue generoso con Maritain, ya que le «reconoció» una estatura intelectual y moral que probablemente no se corresponde con la realidad: Maritain, en efecto, se prestó a la realización de una estrategia con la que buscaba –sin conseguirla– la cuadratura del círculo. Lo revelan incluso las páginas contradictorias de Christianisme et démocratie en las que el autor enlaza con su «filosofía» precedente con la intención, en primer término, de dar continuidad y coherencia a su pensamiento, y en segundo lugar de convencer a sus lectores, y sobre todo a sus seguidores, de seguir opciones contrarias en sí mismas a sus análisis y valoraciones precedentes, hechos aparecer como premisas de sus nuevas teorías.

Meinvielle, como quiera que sea, lo critica a propósito de diversas cuestiones. Entre las que están la definición de persona[26], el progresismo y la contraposición entre cristiandad (medieval) y «nueva cristiandad». Lo que aquí nos interesa es el tema de la democracia y de la democracia cristiana, que –como se ha afirmado– para Maritain son la misma cosa.

La exigencia de la democracia vendría sobre todo de la constatación (sociológica) de que ya no hay en el mundo contemporáneo pueblos cultural y religiosamente homogéneos. Lo que impediría a la autoridad política el ejercicio del poder (que se hace depender sólo y propiamente del consentimiento) orientado a imponer el respeto a la ley natural. Más aún, dando la vuelta a las posiciones, la autoridad política estaría llamada sólo al respeto de la conciencia individual, también de la claramente errónea. El respeto de la persona, pues, exigiría la democracia. No el respeto de su esencia, de su fin natural, de su dignidad ligada a su ser, sino de su voluntad, de sus determinaciones, de cualquier determinación suya. Esta primacía de la persona implica la aceptación del relativismo, la aniquilación de la moral, la desnaturalización del fin del ordenamiento jurídico. Meinvielle sostiene que la democracia mariteniana es coherente con (y sustancialmente idéntica a) la concepción ilustrada de la vida que la masonería universal ha hecho florecer con la Revolución[27]. Ve en ella, pues, la aceptación del liberalismo «católico», especialmente el del movimiento del Sillon. En las páginas de su trabajo De Lamennais a Maritain, dedicado a la cuestión, con cita de los oportunos párrafos, casi idénticos incluso en las palabras, demuestra la identidad de visiones de Marc Sangnier y de Jacques Maritain. Teorías éstas, como ya se ha recordado, condenadas por la Iglesia Católica, aunque divulgadas y aplicadas en distintos países con el apoyo de la jerarquía católica, sobre todo después de la segunda guerra mundial, y reforzadas ulteriormente por las doctrinas que –en nombre de los derechos humanos (tal y como se han afirmado históricamente), del personalismo y del comunitarismo contemporáneos– proponen una nueva laicidad[28]. Lo que no es sino resultado de la acogida del maritenismo que, según Meinvielle, cancela el orden social cristiano, comprometiéndose a trabajar en pro de un fin imposible, esto es, para «cristianizar» la ciudad tal y como la delineó la Revolución[29].

Resulta significativa, a propósito de la cuestión de la democracia y de la democracia cristiana, la posición de Augusto Del Noce, que representa el caso de «distinción» al que es bueno referirse para comprender (al menos en parte) los términos del problema. La posición de Del Noce es tanto más significativa en cuanto que el joven Del Noce sufrió (al menos parcialmente) la fascinación del «segundo» Maritain y se adhirió al partido de la Democracia Cristiana italiana (en el que sería elegido senador en su madurez tardía). Del Noce, además, estaba convencido de la irreversibilidad del proceso de democratización del régimen político[30]. Rechazó, sin embargo, abiertamente, la tesis modernista mariteniana sobre la democracia. Para el filósofo italiano la democracia no es la expresión del fermento evangélico en el plano político[31]. Democracia y democracia cristiana, a continuación, no se identifican en modo alguno, ya que –a su juicio– la democracia cristiana se inspira en el principio religioso, que impide a la democracia convertirse en un poder presor larvado o abierto. En otras palabras, para Del Noce la democracia cristiana es algo bastante diverso de la democracia pura, es decir, de la democracia elevada a valor[32]. La democracia cristiana, a su juicio, no puede acoger el relativismo de los valores; los precisa, por el contrario, porque se funda en la primacía de la obligación y no en la noción de los derechos[33].

Del Noce, pues, entiende en primer lugar que la democracia pura puede ser una vía hacia el totalitarismo: es preciso defenderse de la democracia (pura) para salvar la dignidad del individuo[34]. Entiende, a continuación, que la democracia no puede ser simple acción benéfica en favor del pueblo (como sostenía León XIII), sino que representa un concepto político. Entiende, finalmente, que la democracia cristiana se distingue esencialmente de la democracia en cuanto que la primera se ve obligada a expulsar la soberanía (del Estado o del pueblo) como fundamento del poder político y del ordenamiento jurídico en cuanto está reglada por el llamado principio religioso.

Del Noce, pues, no comparte la tesis mariteniana. Entiende, además, que la democracia no es un instrumento neutral que puede usarse indiferentemente. Puede decirse aún más: para Del Noce la democracia no es ni fundamento del gobierno ni una simple forma de gobierno. Es más bien una forma de gobierno reglada, como se acaba de decir, por el principio religioso, que –sin embargo– sólo puede aceptarse sobre la base de una opción personal, que una vez aplicada se revela buena por sus consecuencias benéficas. En otras palabras, no se podría negar que la democracia es la única forma de gobierno legítima, porque sólo ella garantizaría el respeto de la conciencia individual, aunque no como afirmación absoluta de su primacía. Así pues, liberalismo y democracia serían radicalmente diferentes y sólo el primero constituiría una doctrina digna del hombre siempre que sea «ético»[35]. El individuo, pues, no estaría por encima del orden ético. De ahí la negación del fundamento de la democracia cristiana sobre los derechos y su fundamento en cambio sobre la obligación. Es la refutación (al menos aparente, seguramente en parte) de la modernidad, problematizando la misma modernidad. Contrariamente, por tanto, a lo que sostienen algunos estudiosos de su filosofía[36], Del Noce se «abre» a la perspectiva metafísica del bien común, aunque no supere una dificultad (teórica tanto como personal) que le impide desarrollar coherentemente su pensamiento político. Afirmar, en efecto, que la democracia cristiana se funda en la primacía de la obligación significa sustraer necesariamente la obligación a cualquier opción individual o colectiva: la obligación no sería tal, en efecto, si dependiese en su naturaleza de la voluntad del obligado.

La «distinción» de Del Noce es, pues, en último término, «oposición» a la democracia moderna, que el autor prefería llamar pura. Tal distinción recoge un problema fundamental del pensamiento político contemporáneo, por más que no lo resuelva definitivamente.

A la democracia moderna también se opusieron, de todos modos, otros movimientos y pensadores. La oposición se refirió a la aceptación acrítica del liberalismo, combatida por el Carlismo español[37]; a la denuncia de la renuncia a combatir las opciones políticas abiertamente masónicas, que hicieron los Cristeros mejicanos[38]; al engaño de los católicos con el apoyo determinante de la jerarquía y del clero católico, representado por la Democracia Cristiana, presentada como e l partido católico, que debía sersostenido para la instauración del Estado católica que en cambio ella combatía, desenmascarado por ejemplo por Carlo Francesco D´Agostino[39]. Movimientos distintos que actuaron en circunstancias históricas diversas, pero que fueron animados, más que por una «oposición» negativa, por la positiva y profunda convicción sobre la necesidad (hablando religiosamente) de la realeza social de Nuestro Señor Jesucristo o, si se prefiere (usando un lenguaje «laico»), la instauración de un ordenamiento jurídico conforme al derecho natural clásico. La oposición, pues, era la consecuencia inevitable de un pensamiento «positivo», no la razón de su nacimiento y existencia. Lo que une a esos movimientos es, por tanto, la explícita o implícita refutación de las tesis según las cuales a) el orden político depende de opciones voluntaristas; b) la libertad se identifica con la libertad negativa; c) la soberanía (del Estado o del pueblo) es un concepto político idóneo para legitimar el ejercicio del poder político; d) la democracia que debe entenderse es la moderna o la que representa el fundamento del gobierno y asigna a la libertad una primacía sobre la verdad y sobre el orden metafísico y ético.

5. La plena realización de la democracia moderna como conclusión de un eón histórico-político

La identificación de democracia moderna y democracia cristiana postula un juicio positivo sobre la Revolución francesa, considerada maduración del cristianismo (Maritain) y, por tanto, «providencial» al igual que las otras Revoluciones modernas que la siguieron en el intento de darle pleno cumplimiento[40]. Dario Composta, por ejemplo, ha mostrado que la democracia cristiana (entendida en sentido político y realizada por los partidos políticos que adoptaron su nombre) hunde sus raíces en el humus de las doctrinas que prepararon la Revolución de 1789 y que, a continuación, trataron de consolidarla[41]. No es, por tanto, sino una forma de liberalismo «católico». La democracia cristiana es simplemente liberalismo. Una prueba de esta afirmación la encontramos en el «retorno», incluso en el nombre, de los partidos que se llamaron «Democracia Cristiana» a sus orígenes. Pues, en efecto, tras la estación de la democracia cristiana, eligieron generalmente llamarse «populares»[42]. Algunos autores, formados culturalmente a la luz de la doctrina cristianodemócrata, afirmaron después que la esencia del liberalismo radica en la imagen cristiana de Dios[43] y propusieron repetidamente la doctrina de Locke para la defensa y afirmación de los derechos humanos[44]. Otros propusieron recorrer el camino del «autonomismo» para poder ver afirmada finalmente la libertad. Son significativas, a este propósito, tanto algunas reivindicaciones de autonomía avanzadas inmediatamente tras la segunda guerra mundial en algunos países europeos (por ejemplo, Italia), cuanto la recepción en las Constituciones de la soberanía popular propugnada también ( y, en algunos casos, sobre todo) por los católicos elegidos en las filas de los partidos demócrata-cristianos, o finalmente las tesis de algunos políticos para los que es el pueblo quien hace el derecho y no éste la condición de aquél[45].

En nuestro tiempo, pues, ha madurado y se ha difundido la convicción según la cual la democracia es el único régimen político coherentemente humanista. Tanto que los Estados son en su mayoría Repúblicas y Repúblicas democráticas: la monarquía, incluso la moderna, representa –en efecto– un momento de trascendencia (al menos residual y simbólico) respecto a la voluntad popular.

La misma voluntad popular, sin embargo, plantea un problema: se ve forzada, en efecto, a adoptar una ficción, según la cual el querer de los más es el querer de todos[46]. La ficción, sin embargo, no cambia la realidad. En el tiempo presente, por esto, siempre surgen cada vez más problemas ligados a las minorías, a todas las formas de minoría. Problemas que la democracia moderna no puede resolver, ni siquiera recurriendo a la averiguación de la voluntad popular en tiempo real, esto es, con el procedimiento on line o con la forma de democracia virtual[47].

La democracia moderna, pues, al final de su evolución, se ve forzada a sufrir un jaque, es decir, a declarar la propia incapacidad para ofrecer razones que legitimen el gobierno: su mismo fundamento voluntarista le crea una dificultad insuperable.

Ha sido una aventura y una locura, por lo mismo, entender que la democracia (moderna) y la democracia cristiana fueran (y sean) la misma cosa, así como propugnar –acto seguido– su afirmación para la liberación de la humanidad de toda autoridad política, de la que –en cambio– aquélla tiene necesidad natural y extrema.

[1] Cfr., sobre todo, PLATÓN, República, VIII, 536a-564a.

[2] Cfr. ARISTÓTELES, Política, III, 1279a-b.

[3] Aristóteles ofrece diversas definiciones de politeia. En primer lugar significa constitución natural de la comunidad política; secundariamente forma de constitución o de regimiento político. Para el pensamiento del Estagirita, a este respecto, véase Política, I, 1252a-1253a y todo el libro VII. Para las definiciones aristótelicas de democracia, cfr. Política, IV, 1291 b-1292a

[4] Sobre el bien común debe señalarse, sobre todo en nuestro tiempo, una profunda confusión, a propósito de la que ha escrito recientemente Sylvain LUQUET, «El bien común y sus falsificaciones», Ethos (Buenos Aires), núm. 27 (2012), págs. 239-262. Para Aristóteles el bien de la ciudad es el mismo bien del hombre (cfr. Etica a Nicomaco, I, 1094b y X 1181b y Política, VII, 1334a). Un reciente volumen, El bien común, cuidado por Miguel Ayuso (Madrid, Itinerarios, 2013) ofrece aclaraciones importantes sobre la cuestión.

[5] SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa theologica, I-II, 105, 1.

[6] Cfr. Danilo CASTELLANO, La verità della politica, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, nota núm. 40 de la pág. 64.

[7] La encíclica Au milieu des sollicitudes, que tantas discusiones levantó, y que causó una división radical de la cristiandad francesa, debe leerse atentamente. Recuerda ante todo que la Iglesia es indiferente respecto a las formas de gobierno con tal de que éstas persigan el auténtico bien común. Señala, a continuación, el deber de obediencia respecto del poder político constituido cuando (al menos) está legitimado por su ejercicio. Instituye una distinción importante entre poderes políticos constituidos y legislación. No cede, sin embargo, sobre los principios, que –como escribe el Papa en la misma encíclica– permanecen firmes.

[8] Debe entenderse el «clericalismo» en un sentido particular muy preciso. Constituye la búsqueda de un acuerdo con la que se entiende el ala avanzada de la historia a fin de no quedar excluidos. En el fondo, de una parte, revela aceptación (por lo menos implícita) del progresismo (la historia –frente a lo que sostienen los progresistas– no conoce un sentido obligatorio de marcha) y, de otra, la vocación de andar siempre a remolque de las modas (lo que significa resignarse a ser siempre perdedores).

[9] Cfr. Agostino GEMELLI-FRANCESCO OLGIATI, Il programma del Partito Popolare Italiano. Come non è e come dovrebbe essere, Milán, Vita e Pensiero, 1919.

[10] Cfr. Tommaso Pio BOGGIANI, L’Azione cattolica e il «Partito P.I.». Lettera al clero e al laicato dell’arcidiocesi, Génova, 25 de julio de 1920, ahora en I due anni di episcopato genovese dell’e.mo signor Cardinale Tommaso Pio Boggiani. Atti pastorali, Acquapendente, Lemurio, 1922, págs. 126-154.

[11] El texto de la carta autógrafa de aprobación por Benedicto XV se reproduce en la parte inferior del volumen citado en la nota anterior, en la página 329.

[12] Véase, por ejemplo, y sobre todo, PÍO XII, Al mondo intero, Radiomensaje de 24 de diciembre de 1944. Véase, además, su carta autógrafa fechada el 19 de octubre de 1945 para la XIX Semana Social (Florencia, 22 a 29 de octubre de 1945). Existe confirmación indirecta del empeño de Pío XII en favor de una constitución cristiana de la República italiana por la movilización de los jesuitas de La Civiltà Cattolica. Leyendo las actas del consejo de redacción de dicha revista y los proyectos de Constitución preparados por los jesuitas, surgen las indicaciones dadas por el papa Pacelli (cfr. Giovanni SALE, De Gasperi, gli U.S.A. e il Vaticano, Milán, Jaka Book, 2005, apéndice págs. 279-422).

[13] Lo recuerda Luigi GEDDA en su obra 18 aprile 1948. Memorie inedite dell’artefice della sconfitta del Fronte Popolare, Milán, Mondadori, 1998, particularmente págs. 120, 140, 153, 154.

[14] Danilo CASTELLANO, De Christiana Republica, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, Introduzione, particularmente págs. 60 y sigs.

[15] Utilísima para comprender el papel jugado por la Constitución en el proceso de secularización de la sociedad es la obra de Pietro Giuseppe GRASSO, Costituzione e secolarizzazione, Padua, Cedam, 2002. Grasso se refiere, «lee» y documenta el caso italiano. Sin embargo, se trata de un caso que con algunas ligeras variantes se repetirá en otros países, empezando por España.

[16] Maritain fue ásperamente criticado por distintos autores católicos y en algunos años temió seriamente una condena de la Iglesia. Entre los autores críticos de Maritain puede citarse a De Koninck (que, sobre todo en la obra citada en la nota 17, contestó la tesis del filósofo francés sobre el bien común), Meinvielle (que criticó tanto su concepción de la persona, con el amplio trabajo citado en la nota 26, como su modernismo y progresismo, con el libro citado en la nota 27)e Innocenti (que, presentando la edición italiana de un trabajo de Menvielle y añadiéndole cinco apéndices, demostró su total cesión al liberalismo: cfr. Il cedimento dei cattolici al liberalismo, Roma, Sacra Fraternitas Aurigarum in Urbe, 1991).

[17] Tesis todas sostenidas en Christianisme et démocratie, Nueva York, 1943, ahora en Jaques y Raissa MARITAIN, Oeuvres complètes, vol. VII, Friburgo-París, Editions Universitaires Frigourg Suisse-Editions Sain-Paul, 1988. El autor vuelve con insistencia obsesiva sobre estas tesis que sirvieron, entonces, para que los aliados conquistaran para su causa a pueblos de tradición y cultura católica, y a ciertos católicos para no permanecer excluidos del «nuevo orden» que sería instaurado inmediatamente tras la guerra. La identificación de bien común y democracia (moderna) es coherente respecto de la asunción según la cual la libertad negativa es la única y verdadera libertad. En otras palabras, quien afirme que la libertad es el valor supremo y que, por tanto, ésta debe liberarse de la verdad (teoría gnóstica), se ve obligado a sostener la tesis de Maritain. La crítica a esta tesis, que hace por ejemplo Leopoldo Eulogio Palacios en «La primacia absoluta del bien común», Arbor (Madrid), núm. 55-56 (1950), págs. 345-375, siguiendo la estela de Charles de Koninck (De la primauté du bien commun contre les personnalistes, Quebec, 1943), queda sin embargo incompleta si no se lleva a sus orígenes, esto es, a sus raíces, como el propio Palacios hace en El mito de la nueva cristiandad, Madrid, Rialp, 1952.

[18] Cfr. Jacques MARITAIN, Christianisme et démocratie, cit., pág. 711.

[19] Hegel definió la libertad del querer como la determinación en sí y por sí, porque aquélla no es otra cosa que el autodeterminarse. Cfr. G. W. F. HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, trad. it., vol. IV, a cargo de Guido Calogero y Carlo Fatta, Florencia, La Nuova Italia, 1941, 1967 (V), págs. 197-198.

[20] Para estas cuestiones ligadas a la doctrina del personalismo contemporáneo se remite a Danilo CASTELLANO, L’ordine politico-giuridico «modulare» del personalismo contemporaneo, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007.

[21] El II Concilio Vaticano, en uno de sus documentos más tormentosos y más discutidos, la Dignitatis humanae, afirma no sólo que permanece intacta la doctrina tradicional de la Iglesia, sino que el orden público informado por la justicia representa el límite insuperable para el ejercicio de la libertad por el individuo.

[22] Entre la vasta literatura sobre la debatida cuestión se señala un reciente cuaderno de la revista Verbo (Madrid), núm. 511-512 (2013), págs. 103-141, con textos de Miguel Ayuso, Danilo Castellano y John Rao.

[23] Ciriaco De Mita, que fue secretario nacional de la DC italiana, afirmó haber aprendido en el taller de su padre que la patria es la democracia (cfr. Intervista sulla DC, a cargo de Arrigo Levi, Bari, Laterza, 1986, pág. 5). En realidad, un papel importante para confirmarlo en esta su convicción fue desempeñado por la Universidad Católica de Milán, convertida (aunque con alguna distinción y con alguna huida hacia adelante) tras la segunda guerra mundial en fábrica del pensamiento degasperiano

[24] Deben recordarse al menos las revistas Itinéraires (que tuvo relevancia internacional) y Permanences. Ahora, con sensibilidad distinta a las anteriores, se distingue la revista Catholica.

[25] En relación con el papel de Lamennais en la cultura católica y, en particular, en su contribución al modernismo, cfr., entre otros, Giovanni TURCO, «El “affaire” Lamennais: el peso de una tradición», al cuidado de Bernard Dumont, Miguel Ayuso y Danilo Castellano, Madrid, Itinerarios, 2013.

[26] Puede verse Julio MEINVIELLE, Critica de la concepción de Maritain sobre la persona humana, Buenos Aires, Ediciones Nuestro Tiempo, 1948, 2.ª ed., Epheta, 1993.

[27] Cfr. Julio MEINVIELLE, De Lamennais a Maritain, Buenos Aires, Theoria, 2.ª ed., 1967, pág. 198.

[28] Sobre todo el cardenal Angelo Scola (Una nuova laicità, Venecia, Marsilio, 2007) se ha empeñado en proponer un nuevo (aparentemente) concepto de laicidad. Como se ha sostenido más de una vez (la última vez en Iglesia y política, cit., págs. 227 y sigs.) la propuesta de Scola se revela en último término profundamente irracional.

[29] Cfr. Julio MEINVIELLE, De Lamennais a Maritain, cit., pág. 339.

[30] Cfr. Augusto DEL NOCE, Il problema politico dei cattolici, Roma, Unione italiana per il progresso della cultura, 1967, pág. 35.

[31] Cfr. Ibidem.

[32] Cfr. Ibidem.

[33] Cfr. Ibidem., pág. 8.

[34] Cfr. Augusto DEL NOCE, Il problema dell’ateismo, Bolonia, Il Mulino, 2.ª ed., 1965, pág. 327. Acúdase a las páginas 71-85 del libro de Danilo CASTELLANO, La politica tra Scilla e Cariddi, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010.

[35] Cfr. Augusto DEL NOCE, Il problema dell’ateismo, cit., págs. 300-334, particularmente pág. 328.

[36] Massimo Borghesi, por ejemplo, sostiene equivocadamente que Augusto Del Noce pretendiera intenciondamente permanecer en el interior de la modernidad y que quien lo interpreta en sentido tradicional se vea obligado a forzar su pensamiento y a criticarlo (cfr. Massimo BORGHESI, Augusto Del Noce. La legittimazione critica della modernità, Génova, Marietti, 2011). Sobre la querelle puede verse la revista Catholica (París), núm. 119 (2013), págs. 11-19.

[37] Miguel Ayuso recuerda, entre otras cosas para evitar confusiones con otros movimientos y elecciones doctrinales, que el Carlismo se distingue por tres características: a) una bandera dinástica legitimista; b) la continuidad del orden pre-estatal de la Cristiandad; c) la doctrina tradicionalista (cfr. Miguel AYUSO, Qué es el Carlismo, Buenos Aires, Ediciones de la Academia, 2005, e ID., Carlismo para Hispanoamericanos, Buenos Aires, Ediciones de la Academia, 2007). El Carlismo, por tanto, es un movimiento doctrinal y político que, por coherencia, desde sus orígenes, se ha opuesto al liberalismo, que ha combatido bélicamente en las llamadas guerras carlistas, que no fueron simplemente guerras dinásticas sino sobre todo guerras de «resistencia» al liberalismo.

[38] Los Cristeros mejicanos obtuvieron la atención de todo el mundo con la llamada Cristada o guerra cristera (1926-1929). Representan un fenómeno de objeción de la conciencia individual y colectiva a un régimen político profundamente anticristiano y esencialmente contrario al orden natural. El régimen, personificado por el entonces presidente de la República mejicana, Plutarco Elías Calles, era la conclusión de un proceso que caracterizó Méjico desde su independencia. Sobre los Cristeros pueden verse las páginas sintéticas de Ignacio BARREIRO, Cristeros, s.d., Quaderni degli incontri tradizionalisti di Civitella del Tronto, 2003. Sobre la persecución de los católicos en Méjico y sobre la resistencia de los Cristeros, puede verse, entre una vasta literatura, Alfredo SÁENZ, La gesta de los Cristeros, Buenos Aires, Gladius, 2012. La obra del jesuita argentino se distingue también por la singular tesis de que la independencia de los países hispanoamericanos (al menos de algunos de ellos) habría venido presidida por la (y por tanto sería señal de) fidelidad a la tradición, traicionada en cambio por España.

[39] Carlo Francesco D’Agostino, jurista y político, desarrolló una amplia crítica de la Democracia Cristiana italiana, a la que se opuso con la constitución del partido Centro Político Italiano. Entre sus publicaciones debe señalarse L’«illusione» democristiana, Roma, Editrice L’Alleanza Italiana, 1951. Sobre su pensamiento y obra véase Danilo CASTELLANO, De Christiana Republica, cit., así como dos trabajos de Samuele CECOTTI, Della legittimità dello Stato italiano, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, y Associazionismo aziendale, Siena, Cantagalli, 2013.

[40] Deben recordarse entre éstas la revolución marxista que intentó la liberación total de la Humanidad, alcanzando –sin embargo– una trágica heterogénesis de los fines; la revolución del feminismo, que es doctrina radical, y que representa la coherente aplicación de la teoría de la propiedad de Locke («el vientre es mío y yo lo manejo» es un eslogan que resume eficazmente lo que el citado pensador inglés escribe en su Segundo tratado, 2, 4); la revolución de la «contestación» del 1968, reivindicación del «derecho» al vitalismo absoluto, como Hobhouse, por ejemplo, entendía que debía ser el liberalismo (cfr. Liberalism, Oxford, Oxford University Press, 1964), y que Reich aplicó al campo sexual.

[41] Cfr. Dario COMPOSTA, «I cattolici di ieri e di oggi di fronte alla morale politica», en Questione cattolica e questione democristiana, Padua, Cedam, 1987, págs. 1-98, particularmente págs. 38 y sigs.

[42] El concepto de «pueblo» no es unívoco. El popularismo adoptado por los partidos populares europeos y, por tanto, por los partidos que se denominaron Democracia Cristiana, deriva de la Revolución francesa y no considera siquiera la doctrina del pueblo tal y como la vio el pensamiento clásico (Cicerón, por ejemplo).

[43] Cfr. Josef RATZINGER, «Lettera a Marcello Pera» (4 de septiembre de 2008), en Marcello PERA, Perché dobbiamo dirci cristiani, Milán, Mondadori, 2008, pág. 10.

[44] Ya en los años precedentes a su pontificado, Ratzinger había sostenido que para la defensa de los derechos humanos era oportuno (quizá necesario) recurrir a Locke, es decir, a un autor que está en el origen del pensamiento liberal (cfr., por ejemplo, Josef RATZINGER, Svolta per l’Europa, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1992, pág. 42). Estas afirmaciones y sugerencias contrastan con algunas exigencias subrayadas en este mismo trabajo y, sobre todo, con lo que enseñó después como Papa, esto es, que la política tiene como fin y regla a la justicia (cfr. Encíclica Deus caritas est, 25 de diciembre de 2005, núm. 28), que es criterio de la libertad, la cual –pues– no es el valor supremo. Algunos aspectos del pensamiento de Josef Ratzinger relativos a la cuestión fueron discutidos en un seminario internacional celebrado en la Universidad de Udine (Italia) en 2004. Véanse, sobre todo, las contribuciones de Mário Emílio Bigotte Chorão, Miguel Ayuso y Manlio Miele recogidas en el volumen Costituzione europea, diritti umani, libertà religiosa, al cuidado de Danilo Castellano y Federico Costantini, Nápoles, Edizioni Scientifiche italiane, 2005, págs. 89-158.

[45] Esto sostuvo el fundador y líder de la Liga Norte, un partido italiano propugnador del federalismo (cfr. Umberto BOSSI, Il Gazzettino, Venecia, de 30 de diciembre de 1997).

[46] El origen de esta ficción se halla en el antiguo derecho germánico. El ruido provocado por la percusión de los escudos servía sobre todo a impedir que se oyeran las voces de disentimiento (cfr., por ejemplo, lo que escribe un historiador del derecho liberal, Francesco CALASSO, Medioevo del diritto, I, Le fonti, Milán, Giuffrè, 1954, págs. 118 y sigs., en particular pág. 124). Es significativo, a este respecto, el modo de aplaudir de los alemanes, que todavía hoy conservan la costumbre de golpear sobre objetos en vez de batir palmas.

[47] Véase, para algunos apuntes sobre esta cuestión, Danilo CASTELLANO, «La nueva democracia “corporativa”», Verbo (Madrid), núm. 417-418 (2013), págs. 639 y sigs.