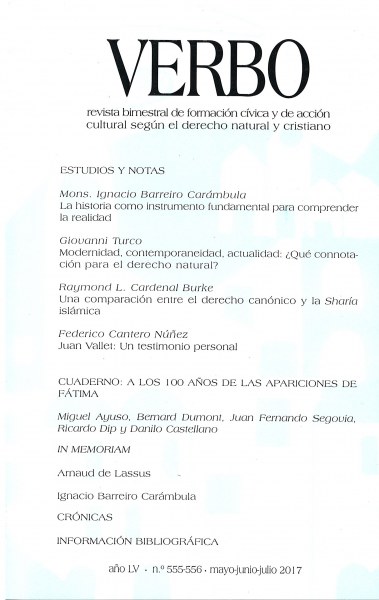

Índice de contenidos

Número 555-556

- Presentación

- Estudios y notas

-

Cuaderno

-

La devoción a los sagrados corazones y su significación humana y sobrenatural

-

Los problemas de la Iglesia contemporánea en la espiritualidad de Fátima

-

Fátima y el comunismo. Rusia y el Inmaculado Corazón de María

-

Pecado, pena y sanción en el mensaje de Fátima

-

Pastoralidad y realeza: la política como realeza y la responsabilidad de los pueblos

-

- In memoriam

-

Crónicas

-

LIV Reunión de Amigos de la Ciudad Católica. La comunidad política: organización y ordenamiento

-

El centenario de Juan Vallet de Goytisolo en la Academia de Jurisprudencia

-

Congreso-peregrinación con ocasión del centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima

-

Tres conmemoraciones del centenario de Elías de Tejada

-

-

Información bibliográfica

-

José María Pando, Obras

-

Aldo Vendemiati, Il diritto naturale dalla scolastica francescana alla Riforma protestante

-

Pablo Ortúzar (ed.) y Santiago Ortúzar (coord.), Subsiariedad. Más allá del Estado y del mercado

-

Pablo Ramírez, Vida y Academia. Quince semblanzas biográficas

-

Cesar Alberto Ranquetat, Jr., Laicidade à brasileira

-

Rafael Gómez-Ferrer Morant, Deconstrucción del sistema jurídico y reforma de la Constitución

-

Francesco Maurizio Di Giovine, A Civitella del Tronto com i soldati del Re

-

Juan Manuel Blanch Nougués, Locuciones latinas y razonamiento jurídico

-

John Rao (ed.), Luther and His Progeny: 500 Years of Protestantism and Its Consequences for Church, State and Society

-

Pastoralidad y realeza: la política como realeza y la responsabilidad de los pueblos

1. Báculo y cetro

Es sabido que tanto el báculo como el cetro son símbolos que derivan de la tradición pastoril. Como lo es también que el cetro era, en la mitología griega, el bastón de mando de Zeus, el rey de los dioses.

El báculo, usado por los pastores, era un cayado curvo en uno de sus extremos con el que se podía agarrar a los animales por el cuello sin herirlos. Era pues un instrumento con el que se impedía al animal seguir su voluntad instintiva para obligarlo a seguir, en cambio, la del pastor, el único que conoce el bien del animal y lo guía a verdes praderas y a apriscos seguros.

El cetro de Zeus era símbolo del mando, aunque subordinado al querer del Hado. Zeus, precisamente por ser rey de los dioses, no era soberano. También él, en efecto, estaba subordinado a un querer superior contra el que nada podía. Zeus, por tanto, era administrador de un orden, no señor del mismo.

El báculo es usado hoy por los obispos de la Iglesia Católica en las diócesis de las que son ordinarios. Pues les corresponde la guía y el gobierno de las almas en las diócesis que se les encomiendan como sucesores de los Apóstoles. El báculo que usan es curvo en un extremo como el cayado de los pastores de ovejas y afilado en el otro. Como hizo notar San Ambrosio, la punta sirve para espolear a los perezosos.

También la férula, el báculo del papa, es puntiaguda en un extremo. Aunque el otro no es curvo sino coronado por una cruz, triple cruz desde la tarda Edad Media. La férula se usa en ceremonias particularmente solemnes. La utilizaron, por ejemplo, los papas León XIII y Juan Pablo II para la apertura de la Puerta santa con ocasión, respectivamente, de los jubileos de 1900 y 1983. Aunque en ocasiones haya podido revestirse de otras simbologías, la férula ha conservado el significado de poder universal del papa, de signum regiminis et correctionis (esto es, de poder de gobierno que incluye el castigo y la penitencia), de potestas in temporalibus cuando el papa ejercía directamente el poder temporal.

El cetro es símbolo de realeza. No tiene ni curva ni punta. Conserva la forma del bastón aun cuando está embellecido. Y el bastón, símbolo del mando no arbitrario sino según la justicia, sirve sobre todo para castigar. La pena es consecuencia de un juicio de culpabilidad y de demérito por lo que el súbdito ha hecho: está, por lo tanto, estrictamente ligada a las decisiones y el actuar del sujeto. El rey tan sólo toma nota y aplica las consecuencias necesarias. El Evangelio resulta claro sobre este punto: el buen ladrón, al que Nuestro Señor aseguró que «hoy estarás conmigo en el paraíso», reconoce que para los dos malhechores crucificados con Jesús, su crucifixión era aplicación de la justicia, pues recibían lo que merecían por sus acciones (cfr. Lc., 23, 41).

2. Significado y símbolo de las apariciones de Fátima

El símbolo es un signo que tiene y expresa un significado. Bajo ciertos aspectos –bajo el aspecto comunicativo– tiene ciertamente naturaleza convencional, pero no puede sino expresar un contenido sustancial. El báculo y el cetro, por tanto, son signo respectivo de la auctoritas y de la potestas. Indican el poder cualificado intrínsecamente de hacer crecer a las personas para que alcancen su fin natural (que, en realidad, es sobrenatural) y el poder de imponer el respeto del orden de la creación (derecho natural clásico) a quien es incapaz de reconocerlo o a quien, aun reconociéndolo, no lo quiere respetar.

Es legítimo preguntarse, por ello, si las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima a tres pastorcitos tienen también un significado desde este ángulo. Nuestra Señora, en efecto, se aparece a tres pastorcitos (Lucía, Jacinta y Francisco), a quienes pide oración y penitencia para la salvación de los pecadores: les pide estar dispuestos a sacrificarse a fin de que la Divina misericordia permita a muchos, que van por caminos de condenación, convertirse y así salvar sus almas. Les enseña también el infierno, el «lugar» de sufrimiento eterno en el que se expía la condena merecida. El infierno está lleno, señal de que el amor de Cristo ha sido deliberadamente rechazado por muchos, muchísimos; demostración, además, de que el alma existe y no se extingue en la nada con la muerte del cuerpo como erróneamente sostienen demasiados.

El mismo Jesús ha dicho que es pastor, el buen pastor, el único pastor verdadero (cfr. Jn., 10, 11). El pastor abre el camino a las ovejas. Es para ellas guía segura, tanto que las ovejas le siguen porque conocen su voz. Confían y pueden fiarse con fundamento de quien las conoce, una a una, y las llama por su nombre porque le «pertenecen», porque «son suyas». El pastor no es un mercenario que sólo aparentemente ejerce la función del pastor y exclusivamente para sacar ventaja. El mercenario es el «no pastor», lo contrario del verdadero pastor, el que no se ocupa de las ovejas sino sólo de sí mismo. Tanto que en el momento de las dificultades y del peligro abandona a la grey porque no le pertenece. Al margen de la metáfora debe decirse que sólo quien sigue a Jesucristo, su enseñanza y ejemplo, se halla en el camino seguro, recorriendo el cual se alcanza ciertamente su fin. Sólo quien observa sus Mandamientos, pues, es manso cordero y no macho cabrío salvaje; sólo quien vive respetando el orden natural de la creación, que la Iglesia debe enseñar y la comunidad política prescribir, tiene la certeza de no perder la propia vida. La enseñanza de Jesús, por tanto, no tiene alternativa: suya es la realeza porque Él es solo y verdadero pastor.

3. La política como realeza

Cristo es pastor, pero –en cuanto Hijo unigénito del Padre y segunda persona de la Santísima Trinidad– es también creador de todas las cosas. El orden de la creación, pues, le es conocido desde toda la eternidad y es obra de sus manos. Por eso es simultáneamente pastor y rey: regidor no como administrador, sino como señor. Lo que significa que al mismo tiempo es camino y fin, también de lo temporal, signo de contradicción en la historia, beatitud perfecta en la eternidad. La política, por lo mismo, como ciencia y arte del bien común, es servicio: servicio a Dios y a los hombres. Servicio a Dios en cuanto el amor al prójimo lleva consigo el saber guiar y el saber castigar: Sor Lucía respondió con decisión a quien le hizo notar que su madre era peor que las otras porque gritaba a sus hijos: «Peor, no. Mil veces mejor. [Porque] quien bien ama bien castiga»[1]. Servicio a los hombres en cuanto el gobierno debe ayudarlos a ser mejores, virtualmente perfectos según su propia naturaleza. La política, en efecto, debe hacer que lleguen a ser lo que realmente son. De ahí que cualquier intento de instaurar la soberanía de los hombres sea un acto de impiedad. Que toda ley injusta sea un desafío al Creador. Que todo ordenamiento jurídico permisivo, además de suponer una contradicción, sea una traición del deber de la política.

4. Las responsabilidades de los regidores y de los regidos

La traición que perpetran los regidores constituye sobre todo un daño para las almas. Los políticos, así, se engañan en primer lugar a sí mismos. La tentación del poder es satánica cuando se busca en sí mismo o con finalidades deshonestas. El poder, en este caso, no es autoridad, esto es, poder/deber de hacer crecer las cosas según sus fines intrínsecos. De este modo los políticos procuran también el daño del pueblo, al distraerlo de la única y verdadera finalidad del vivir juntos que es el bien común. Éste, en efecto, se confunde erróneamente con el interés egoísta y con el placer individual, o bien con la afirmación de la voluntad colectiva de poder. Con «cosas», en todo caso, distintas del bien común, que es el bien propio del hombre en cuanto hombre y, por eso, el bien de todo hombre, común a todos los hombres.

La responsabilidad de la traición al fin de la política cae sobre todos. Como observó justamente Sor Lucía –quien, como es sabido, ni se ocupó de cuestiones políticas ni, menos aún, de política activa– la responsabilidad es ante todo personal. Por eso, por las opciones erradas, por las leyes inicuas, quien responde primeramente es quien las ha concebido, aprobado o promulgado. Pero debe responder también de ellas el pueblo en cuyo nombre, con cuyo consentimiento y a veces con cuyo sufragio tienen el poder los regidores. Sor Lucía fue lapidaria y segura en su juicio al hablar del Portugal: «Se salvará si no aprobase el aborto; pero, si lo aprueba, deberá sufrir mucho. Por el pecado de un individuo paga la persona responsable, pero por el pecado de una nación paga todo el pueblo. Porque los gobernantes que promulgan leyes inicuas lo hacen en nombre del pueblo que los ha elegido»[2].

5. Regimiento y formas de regimiento

La forma del gobierno, por lo observado, no es relevante a estos efectos. Todas pueden ser vías legítimas para alcanzar el fin de la política. Pero todas pueden degenerar, como hace muchos siglos observó Aristóteles. Lo que destaca, en cambio, es que las formas de gobierno aplicadas en y por la Modernidad están viciadas desde su origen y en su raiz, pues pretenden reivindicar los derechos de la soberanía y poder afirmar la voluntad humana como superior a la divina, exiliando a Dios de la política, reclamando el derecho al ejercicio de la libertad luciferina, que –hablando con propiedad– debe llamarse «libertad negativa», que postula que el hombre puede regular sus propias acciones y disponer de la propia persona y de las cosas según su voluntad. Sin pedir permiso o depender de la voluntad de nadie y menos aún por tanto de la voluntad de Dios[3]. Los Mandamientos de la Ley de Dios, sin embargo, no pueden ser anulados. En una carta, fechada en Coimbra el 11 de mayo de 1983, respondiendo a una muchacha que se le había dirigido, escribía Sor Lucía: «En cuanto a su pregunta, incumple gravemente la ley de Dios que todos tenemos la obligación de observar. Su desobediencia no reside en el embarazo sino en la vida de pecado que ha seguido antes y de la que el embarazo es fruto. Ahora bien, este fruto, aunque consecuencia del pecado, no puede anularlo ni destruirlo, pues sería como cometer un nuevo pecado, matando a su propio hijo. Por el contrario, tiene la obligación de aceptarlo y hacerlo crecer como nuevo ser que tiene derecho a la vida, haciendo por su parte todo lo posible para que crezca perfecto y con buena salud: este es un deber al que no puede sustraerse, pues equivaldría a oponerse a los Mandamientos de la Ley de Dios»[4]. Sor Lucía no dice, obviamente, cosas nuevas. Confirma lo que es de razón y de fe, pero que el «mundo», sobre todo el moderno, no quiere oír.

6. Política y religión. La consagración de la comunidad a los Sagrados Corazones

La moderna doctrina liberal afirma que debe existir una separación absoluta entre política y religión. La religión sería un hecho privado al que en algunos casos cabe reconocer un papel público. La política sería superior a la religión. La comunidad política, en particular la identificada erróneamente con el Estado moderno, gozaría de un primado absoluto sobre toda la realidad y sería el último punto de referencia. De su ordenamiento jurídico dependería el bien y el mal, lo lícito y lo ilícito. De manera que, a la luz de esta Weltanschauung, no puede reconocer ningún orden superior a su voluntad. Lo que representa la secularización absoluta y es la causa de la situación actual del mundo. Sor Lucía escribió, a este respecto, con amargura: «Asusta mirar al mundo de hoy, el desorden que reina soberano y la facilidad con la que desemboca en la inmoralidad»[5].

El «mundo» contemporáneo postula que la política no tiene deberes hacia Dios y que no debe pronunciarse, ni ocuparse, de las cuestiones éticas y menos aún de las religiosas. De ahí deriva que la política debe permanecer absolutamente indiferente frente a Dios. Lo sostiene no sólo el laicismo, sino también parte de la cristiandad contemporánea, tanto los que (por ejemplo el Partido Popular italiano) arrumbaron a Dios, Jesucristo y la Iglesia –por usar una expresión del cardenal Boggiani[6]–, como los que propugnan una «laicidad positiva» (el cardenal Bertone) o una «nueva laicidad» (el cardenal Scola). Sor Lucía afirmó que el Señor pide, además de alejarse del pecado, la oración y la penitencia pública. Falta la paz, la paz verdadera, en la Iglesia, en las naciones, en las familias, porque falta la fe, la penitencia, la oración pública y colectiva[7].

Estas observaciones de Sor Lucía son conformes a la enseñanza de la Iglesia. Bastaría, a este propósito, recordar el magisterio social de León XIII y de Pío XI, quien sobre todo con la encíclica Quas primas de 11 de diciembre de 1925, imploró a los jefes de las naciones que no rechazasen el prestar testimonio público de reverencia y de obediencia al imperio de Crito, junto con sus pueblos, si desean –con la incolumidad de su poder– el crecimiento y el progreso de la patria.

La consagración de las comunidades políticas a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, reclamada reiteradamente y constantemente rechazada, salvo raras excepciones[8], no es sólo un acto de fe, sino la pública manifestación de la voluntad de obedecer a la ley de Dios, premisa y fundamento de todas las normas humanas, por parte de los pueblos. Es también indicación de un camino colectivo que debe emprenderse para la salud individual y pública, porque no haya diferencia alguna entre los individuos y el consorcio doméstico y civil, porque los hombres –unidos en sociedad– no están menos bajo la potestad de Cristo de cuanto lo están los individuos.

[1] Conversación privada, recogida en CARMELO DA COIMBRA, Um caminho sob o olhar de Maria. Biografia da Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, trad. it., Roma, Edizioni OCD, 2014, pág. 340.

[2] Ibid., pág. 75.

[3] Cfr. John LOCKE, Segundo tratado sobre el gobierno civil, 2, 4.

[4] Cfr. CARMELO DA COIMBRA, op. cit., pág. 296.

[5] Ibid., pág. 294.

[6] Carta pastoral del cardenal Tommaso Pio Boggiani, arzobispo de Génova, de 25 julio de 1920, ahora en I due anni di episcopato genovese dell’e.mo signor cardinale Tommaso Pio Boggiani. Atti pastorali, Acquapendente, Lemurio, 1922, págs. 126-154.

[7] CARMELO DA COIMBRA, op. cit., pág. 294

[8] El primer Estado en ser consagrado a los Sagrados Corazones fue el Ecuador. Lo hizo el presidente Gabriel García Moreno el 25 de marzo de 1874. Un año después García Moreno fue asesinado por mano masónica.