Índice de contenidos

Número 4

- Estudios

- Textos Pontificios

- Monográficos

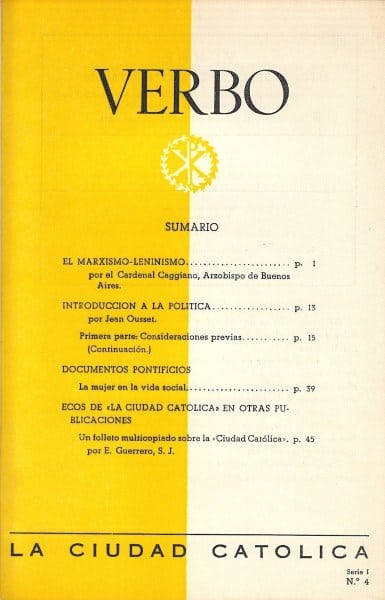

Un folleto multicopiado sobre La Ciudad Católica

1. Aun entre los más cultos y mejores católicos ha habido en todos los tiempos dos tendencias, así en la interpretación de la doctrina como en su aplicación a la realidad vital. Una, más propensa a la autenticidad, a la exactitud y a la claridad en las ideas y a la decisión y energía en la defensa de las verdades de la fe, de los fueros de la autoridad, de la eficaz represión del error y del vicio en la sociedad; otra, más favorable a la tolerancia en todas sus formas y a la convivencia, pese a oposiciones doctrinales y morales, políticas y profesionales de los conviventes. Una y otra tendencia pueden existir en cierto grado de equilibrio, comprensión, mesura, como también extremarse desordenadamente; pero aun algo exageradas podrían darse en hombres plenamente ortodoxos, con igual amor a su fe católica y rectísima intención de servir a Cristo y a su Santa Iglesia. Cuando esa ortodoxia fundamental, ese noble amor al ideal y esa pura intención son reales, no hay que alarmarse mucho por la diversidad de espíritu o de tendencia. Hasta conviene al bien común de la Iglesia que, por el contraste y la discusión de diferentes actitudes; se facilite el objetivo e integral conocimiento de la realidad y del modo concreto de ordenarla a Dios, con tal que permanezca incólume la verdad dogmática y prevalezca el amor a Dios sobre el amor mundano.

El diálogo fraternal con que llegar a este deseable resultado no es difícil cuando los dialogantes son eso: sinceros creyentes y bien intencionados que armonizan la verdad y la caridad, y no tanto pretenden sacar la suya adelante como acertar con lo que agrada a Cristo y es útil a la comunidad cristiana; dispuestos además, en todo momento, a aceptar las enseñanzas y disposiciones de la Iglesia jerárquica como maestro y juez supremo.

Pero, desgraciadamente, las dichas tendencias actúan con frecuencia en corazones apasionados; y entonces, sea lo que fuere de la ortodoxia sustancial, peligran mucho la buena intención y el acierto en la apreciación de los problemas y de la conveniente solución a la luz de la verdad católica.

2. Una muestra de ese apasionamiento advierto yo en la insistencia de cierto grupo intelectual español por dar desproporcionado relieve entre nosotros a esa oposición de las dos mencionadas tendencias, denominadas, la primera, integrista; la segunda, progresista, traducción del binomio de hace unos años: excluyentes y comprensivos, acuñado también por escritores de esa confesión.

Entre nosotros, como en todas partes, las dos tendencias han existido, y no han podido menos de existir; y ahora mismo es necesario y provechoso que existan. Pero lo que no está tan claro, ni mucho menos, es que, sea lo que fuere de Francia, el llamado integrismo exista hoy en España con las características que se le atribuyen en esa descripción de Folliet y Davallon, y merezca por eso que sea denunciado como un mal social nocivo en gran manera a la patria y a la Iglesia. Yo creo que, a lo menos como grupo importante e influyente, no, aunque se halle algún que otro individuo aislado de esa o parecida mentalidad.

Y si no existe entre nosotros como movimiento social, dar a entender que existe y denunciarlo y anatematizarlo en público, como se hace en un folleto multicopiado que por ahí corre, es un auténtico maleficio. Porque se endosa así el sambenito de tal integrismo a los que, son solamente ecuánimes y equilibrados integristas, y quizá ni eso siquiera, sino solamente militantes a la derecha de ese exiguo grupo intelectual que ciertamente es progresista y formado por amigos de I. C. I., de Esprit y de Témoignage Chrétien. ¿Sobre quién puede recaer esa acusación de integrismo sino sobre los adversarios del progresismo?

Los lectores incautos o maliciosos no harán sutiles distinciones, y no advertirán que se puede ser adversario del progresismo sin ser el integrista caricaturizado por Folliet y, por tanto, aplicarán esta denominación en su peor significado a cuantos en España disienten de los que a sí mismos se denominaron comprensivos y, con palabras y obras, se declaran afines a los progresistas franceses.

Folliet, indiscutiblemente un apasionado progresista, y Davallon, no sé si menos progresista y menos apasionado, pero en todo caso historiador, de una secta realmente fanática, describen un integrismo en todo aborrecible por su hipertrofia de la ortodoxia, desorbitación de los fueros de la autoridad, puritanismo moral, canonización de todo lo viejo y horror a todo lo nuevo: caricatura que, a mi ver, ni siquiera conviene al más extremoso integrismo francés pasado, cuanto menos al presente, y menos aún al español y al de Italia y otros países. Y esa caricatura, no obstante, la exhiben esos comprensivos españoles como la esencia universal del integrismo. Todo integrista es así, y si no, no es integrista. Añaden determinadas reprensiones y condenaciones jerárquicas, naturalmente bien merecidas por ese integrismo extremoso, sin cuidarse de las muchas más en número y terminantes del progresismo actual y afines, vgr., en lo tocante a sus opiniones sobre la enseñanza libre y la escuela cristiana y sobre la doctrina mariteniana en punto a relaciones de Iglesia y Estado, sobre ecumenismo, sacerdotes obreros, y otros temas.

La Santa Sede y, en general, la Jerarquía Sagrada, han vituperado siempre toda extremosidad así de la derecha como de la izquierda, el integrismo desorbitado por cualquiera de los excesos que observa Folliet, como el progresismo rebelde a las verdades y normas inconcusas de la Iglesia; pero no ha reprendido ni condenado la simple tendencia en una u otra dirección, en lo no evidente o indiscutible, salva la ortodoxia, la debida docilidad a la Jerarquía y la caridad.

Acaban desacreditando a la Ciudad Católica, al denunciar en ella en mayor o menor grado lo que han vituperado en el integrismo. En este último punto es donde más se patentiza la pasión. Porque traducen y extractan un trabajo de Informations Catholiques Internationales, núm. 114 —esa revista ya conocida por su inspiración progresista y su apasionamiento contra la verdad de la situación española— en que de modo reticente y tendencioso, y sin ninguna sólida prueba, se pretende sembrar recelos contra la Ciudad Católica, y aun se llega, para este efecto, a silenciar o tergiversar los más laudatorios y expresivos documentos a su favor de la Jerarquía Sagrada. Ese trabajo, indigno de una revista de tal categoría, fue refutado brillante y contundentemente por Jean Ousset, el fundador de la misma Ciudad Católica, en el número 118 de Infor. Cath. Internationales, en justa defensa que la Ley francesa le autorizaba.

Allí exhibe Ousset los textos originales de Mgr. Marmotin, arzobispo de Reims, y de Mgr. Wion, obispo de Poitiers, para mostrar las finalidades no sólo negativas, sino ante todo positivas, trascendentales y necesarias de la Cité Catholique, exaltadas en términos expresivos y cordiales por ambos ilustres prelados, y presentadas con toda su autoridad ante la Santa Sede, para obtener de ella, como obtuvieron, sincera aprobación y elogio, en un mensaje paternal del Sumo Pontífice y en una carta expresiva del cardenal Ottaviani.

Allí, asimismo, demuestra Ousset la tendenciosidad de I. C. I. en la explotación de algún incidente que se reduce a la mala inteligencia de un subordinado, el padre Courrier, contra la cordial y aun entusiasta aprobación de su superior, el arzobispo de Dakar, Mgr. Lefébre.

Pues bien, el autor del folleto que comentamos no hace mención de esta incontestable refutación de Ousset. Así, el público español será fatalmente engañado, y quedará con la convicción de que la Ciudad Católica es efectivamente una versión de ese hiperbólico y detestable integrismo que Folliet y Davallon habían anatematizado o, cuando menos, algo parecido.

3. Nada más necesario que el conocimiento exacto de la doctrina católica como está expresada en las enseñanzas de los Papas y en otros documentos autorizados de la Jerarquía Sagrada en comunicación con la Santa Sede. ¿Quién podrá inculpar a la Ciudad Católica de que se asigne como fin principal suyo procurar a sus miembros ese conocimiento, y hacer con tanta sencillez y al mismo tiempo con tanta habilidad y eficacia en sus células lo que desgraciadamente no se hace en las universidades y en otros centros de cultura media y superior, aunque debería hacerse?

Pero los miembros de la Ciudad Católica —así les acusan los progresistas— se atribuyen la verdad como sus exclusivos detentadores. No es exacto. Solamente a la jerarquía Sagrada atribuyen la autoridad docente, cuyos documentos toman como único texto de su aprendizaje, y siempre en comunicación filial con el magisterio viviente de la Iglesia. Ellos se profesan discípulos incondicionales. Si bien, una vez poseedores de la luz, han de cumplir con la grave obligación de iluminar a los demás, asimismo bajo la mirada protectora de quienes Cristo puso para apacentar a su rebaño.

Y están tan lejos de rehusar el difícil diálogo con otros elementos católicos y no católicos, conservadores y liberales, en orden a difundir esa luz y en ella asentar la firmé concordia, que precisamente para poder sostenerlo se proveen primero de la luz necesaria asimilando las enseñanzas de la Iglesia. ¿Qué posibilidad de diálogo provechoso puede haber entre gentes y con gentes que ignoran la doctrina católica, norma suprema para apreciar en el campo religioso y moral la verdad y el error, el vicio y la virtud?

Sobre la base de las indiscutibles enseñanzas de la Iglesia, naturalmente bien justificadas y asimiladas, ya pueden los miembros de la Ciudad Católica dialogar y dialogan de hecho, dentro y fuera de la célula respectiva, y no sólo con los otros católicos de diversa tendencia en lo político y social, sino aun con los no católicos de cualquier obediencia o independencia, y hasta con los más rabiosos marxistas. Y así efectivamente dialogan.

Se les reprocha también que se mantienen en la zona doctrinal y no descienden a la de las opciones concretas de la problemática social, política y económica. Pero también esta objeción es inconsistente. Porque, de una parte, siempre se ha considerado laudable para una asociación apostólica precisar bien sus objetivos y, en la hipótesis de que no todo pueda hacerse, se haga lo posible, especialmente si es al mismo tiempo lo más necesario y lo de mayor trascendencia; como acontece precisamente en el caso de la Ciudad Católica; ya que poseer el conocimiento exacto de la doctrina católica referente a la estructura cristiana de la sociedad civil es indispensable e importantísimo, y fundamento de todo lo demás que el ciudadano cristiano puede y debe hacer en la zona del bien público.

Por otra parte, nada impide que en las células se examinen los problemas sangrantes del momento actual a la luz de la doctrina católica, y se sugieran soluciones conformes con ella, con tal que eso se haga sin espíritu partidista, sin confundir los principios con sus aplicaciones y, dentro de éstas, distinguiendo entre las obvias e indiscutibles e irrenunciables de las que ni la fe ni la razón, pueden imponer a todos como ciertas u obligatorias.

Además, si el miembro de la Ciudad Católica, en cuanto tal, y dentro de la actividad de las células y otras reuniones de la Asociación, ha de renunciar a toda política concreta y a todo interés temporal de clase, en cambio está obligado, en cuanto cristiano y miembro de la sociedad civil, a comprometerse según sus aptitudes y posibilidades en la acción técnica y política de su patria y del mundo entero, como han enseriado expresivamente los Papas, sobre todo desde León XIII hasta Pío XII, para que, de hecho, la luz captada en las células de la Ciudad Católica se proyecte en la vida individual, familiar y pública, y encarne en la estructura cristiana de todas las instituciones.

Esta misma objeción se ha dirigido contra la Acción Católica; pero se ha resuelto del mismo modo. Puede añadirse que la Ciudad Católica, ligada por sus propios estatutos a esta inhibición respecto de una política concreta, puede descender con mayor, libertad en sus estudios y aun en la actividad de sus miembros a lo concreto, porque no es Acción Católica, en cuanto asociación erigida y regida por la Jerarquía Sagrada, con peculiares estatutos otorgados por ésta, aunque pretenda, eso sí, el último fin de la Acción Católica, que es el establecimiento del reino de Dios en la tierra.

Para I. C. I., la Ciudad Católica no puede seducir durablemente sino a los temperamentos marcados por el veterismo de que hablaba José Folliet; y veterismo, para este caballero, es el horror a todo lo nuevo.

A la verdad, no podemos comprender en qué estatuto de la Ciudad Católica o en qué comportamiento o mentalidad de sus miembros, empezando por el de su ilustre fundador, puede apoyarse tan infamante apreciación; porque ese veterismo no existe en la asociación ni como criterio normativo ni como conducta particular de sus más entusiastas adictos. ¡Y luego nos hablan de caridad los progresistas! ¡Y acusan de su falta a toda clase de integristas! Es natural. Los integristas, para ellos, son los seres que realizan o actualizan la hoy entelequia, idea pura y caricaturesca de Folliet. Pero, a la verdad, no es cierto que la realicen los miembros de la Ciudad Católica en cuanto tal.

Les acusan también de que su concepción de la doctrina social, del laicismo del Estado y de otros problemas y temas es unilateral, porque es diferente de la de muchos otros obispos y teólogos.

Esta acusación es sobremanera impertinente y nada disminuye el prestigio de la Ciudad Católica. Porque en la Iglesia hay y puede haber opiniones diferentes sobre el sentido de las mismas enseñanzas pontificias, naturalmente entre ciertos límites. ¿Es que el progresismo tiene consigo a todos los prelados y a todos los teólogos?

Lo que importa es que haya exacto conocimiento y aceptación cordial de la indiscutible, y seriedad y recta intención al opinar sobre lo discutible. Ni lo uno ni lo otro falta a la Ciudad Católica, en cuanto yo advierto. En cambia sí falta, y con notable déficit, al progresismo. Y una prueba evidente es el folleto que estoy comentando, traducción y extracto del artículo de I. C. I.

Observe el lector otras dos objeciones de todo en todo contrarias no sólo a la caridad, sino a la justicia.

1ª "Para conocer la doctrina de la Iglesia los espíritus formados en el estudio serio deben referirse a documentos que la propongan y aplicarle las reglas elementales de la crítica interna y externa. ¿Por ventura, respeta siempre estas reglas la Ciudad Católica?"

2ª "Los que participan en la gran corriente de vuelta al Evangelio que anima a la catolicidad, quedarán también decepcionados, porque las referencias a las Santas Escrituras son raras en los documentos de la Ciudad Caótica, y dan más el reflejo de una doctrina que de una persona viviente, lo que va contra corriente de la catequesis moderna."

En primer lugar, para entender los documentos de los Papas, sobre todo de León XIII hasta Juan XXIII, y de la Jerarquía Sagrada moderna, no se necesita derroche de reglas de hermenéutica, sino algo de cultura, algo de sentido común y algo de rectitud y deseo de conocer la verdad. Pues se trata de textos bien claros y escritos precisamente con la, intención de que lo sean para la generalidad del pueblo cristiano.

Vamos a suponer, con todo, que se les hayan de aplicar tales o cuales reglas de interpretación, ¿Hay derecho a lanzar la maligna sospecha de que los hombres de la Ciudad Católica no las aplican, sin prueba alguna ni directa ni indirecta; sembrando así en los lectores la desconfianza y el recelo?

Cuanto a la segunda objeción preguntamos: ¿Es una finalidad digna y necesaria el estudio de las enseñanzas pontificias?

¿Es indispensable para realizar ese estudio empedrar Verbe de citas escriturísticas?

Por lo demás, ¿no es patente que la Escritura se explota copiosamente en los mismos documentos dé la Jerarquía Sagrada y que estudiándolos con seriedad se capta y se saborea el sentido de innumerables pasajes de la Biblia? Lo, cual será acicate para leerla y. estudiarla en lugar y tiempo oportunos, pues no todo se ha de hacer simultáneamente.

Cierto que, por la formación cristiana, ha: de surgir en el hijo de la Iglesia una adhesión cordial a Jesucristo, Persona viviente; pero también una persuasión luminosa de la vendad de los dogmas y del conjunto doctrinal en ellos afianzado y de ellos derivado, y aplicable a las circunstancias concretas de la vida terrestre ordenada a la celestial. Lo uno no se opone a lo otro; lo uno y lo otro es necesario. Lo uno y lo otro ha de procurarse con actividades y ejercicios, apropiados y a su debido tiempo. Los miembros de la Ciudad Católica creen, con razón, que se necesita un trabajo específico y serio para estudiar la doctrina, y, en consecuencia, lo organizan con gran acierto en sus células y en otras reuniones, Pero no ignoran que procede completar la formación cristiana y fomentar el conocimiento de Jesucristo y el amor a su sagrada persona y a sus ideales y empresas, utilizando otros recursos que en la Iglesia abundan, para llevar a sus hijos a la plenitud de la vida cristiana; verbigracia, asistiendo a cursos, adecuados, participando en los actos litúrgicos, practicando los ejercicios espirituales de San Ignacio, leyendo libros especiales, etc. No todo se puede hacer siempre al mismo tiempo, ni pretende la Ciudad Católica que en su seno se haga. Por lo demás, si la catequesis alrededor de la persona de Jesucristo es muy conforme al gusto moderno, también lo es el estudio serio y objetivo Y, por así decirlo, científico de la verdad católica, si se organiza y se realiza como conviene. No callaré que, aunque quizá menos grato, es absolutamente necesario a los hombres cultos, para dar seguridad y firmeza al criterio cristiano.

Es muy frecuente presumir del nombre de Cristo y participar en el culto sagrado, y combatir, no obstante, los derechos de Cristo en su Iglesia, por carencia de ese conocimiento exacto y profundo de la auténtica doctrina católica. ¿No lo están probando así los progresistas españoles, enemigos de la libertad de enseñanza, y los progresistas franceses sus inspiradores, enemigos de la escuela libre y confesional y del Estado Católico?

4º Al concluir la lectura de este escrito —Cuadernos, según se denominan, de la Cátedra de Pío XII— saco la impresión de que en él se cometen tres errores graves que, sin faltar a la verdad, podían calificarse de injusticias.

El primero es proyectar sobre la Ciudad Católica en general, sin prueba alguna, y contra el autorizado testimonio favorable a ella de la Jerarquía Sagrada y la contundente defensa de Ousset, las negras sombras de un integrismo extremado condenable, sin duda, en ese concepto, pero hoy quizá inexistente, aun en Francia, si no es en algún que otro desequilibrado. Esas sombras desprestigian a la Ciudad Católica, porque la presentan como portadora de errores, incompatible con la cristiana comprensión que piden los tiempos, y factor de discordia.

El segundo es dar la falsa idea de que no hay otro integrismo que el descrito por Folliet y Davallon, y de que es así integrista quien no es progresista al estilo de esos señores y de sus amigos.

El tercero es fomentar la errada opinión de que en España existe ese extremado integrismo, y que lo padecen y difunden los que en sus escritos disienten de la ideología y de la conducta de los amigos de Esprit de Témoignage Chrétien, de los defensores de la innocuidad de Ortega y de Unamuno y de los apóstoles de la nueva cristiandad de Maritain y de Vialatoux y Latreille. Porque si sobre esos no cae la acusación de integrismo, ¿sobre quiénes puede caer?

Es, pues, manifiesto que en tales cuadernos de la Cátedra de Pío XII no se enseña la comprensión del gran Pontífice, ni se fomenta la coexistencia en la verdad, ni se promueve la caridad.

Considerando que I. C. I., nº 114, es quien suministra a los autores del folleto no sólo la inspiración, sino lo principal del material contenido, puede uno convencerse, si ya no lo estaba por otros números, de que esta revista ha de hacer todavía muchas jornadas hasta alcanzar la zona de la objetividad.

Para juzgar con objetividad sobre la ortodoxia religiosa y moral de la Ciudad Católica, hemos de atender a sus estatutos y a su comportamiento.

Si los estatutos en que se definen su fin, los medios con que lo procura y la doctrina o filosofía con que explica y justifica uno y otros están de acuerdo con el catolicismo, y si, al mismo tiempo, la visible acción corresponde en todo a las exigencias de los estatutos, su ortodoxia católica será irreprochable. Nada habrá contra ella ni en su ser jurídico ni en su obrar real.

Pues bien, según los estatutos, el fin específico y próximo de la Ciudad Católica es formar grupos selectos en el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, mediante el estudio de un texto completo, cuidadosamente preparado y explícitamente aprobado por la Jerarquía Sagrada competente; texto que en, reuniones periódicas frecuentes se va leyendo y comentando, en la intimidad y familiaridad de un grupo reducido, lo más de unas diez personas, bajo la dirección discreta y nada aparatosa de un secretario, y naturalmente con el eventual recurso, cuando fuere necesario, al magisterio de peritos, para oportunas aclaraciones o puntualizaciones.

Ese estudio no se ordena a favorecer tales o cuales opciones concretas políticas, como tampoco a ellas se dirige la formación dada a sus miembros de la Acción Católica; se ordena únicamente al conocimiento de las normas dadas por la Iglesia para estructurar cristianamente la sociedad civil. La acción política, y en tal o cual determinado partido, será cosa de cada uno, que iluminado por la verdad católica, y en conformidad con ella, procurará, según el mandato de los Papas, tomar parte en la vida cívica de su país y del mundo, ni más ni menos que los miembros de A. C., para que el régimen político no sea obra de los enemigos de Dios y de su reino, sino de los hijos; pero nunca será acción de la Ciudad Católica en cuanto tal.

Formación doctrinal social católica indiscutible, común y obligatoria para todos los católicos, trabajo por el método eficacísimo de las células que se van multiplicando incesantemente, inhibición absoluta respecto de la política concreta y partidista, dentro de, la. Asociación y de sus reuniones, sumisión incondicional al magisterio y a la autoridad de la Iglesia, en cuanto hubiere lugar: he aquí la suma de los estatutos de la Ciudad Católica.

No es acción católica, porque no es erigida, ni organizada, ni, regida inmediatamente por la Jerarquía, y, además, porque no realiza un apostolado universal y meramente espiritual, sino apostolado concreto de la formación cívica doctrinal católica, mediante el estudio de minúsculas células; pero, no obstante, profesa la más cordial sumisión al Papa y a los obispos, a cuya vista y bajo cuya aprobación, aunque sin comprometer su responsabilidad, trabaja, mirando al sublime objetivo, encarecido por los Vicarios de Cristo, y propuesto a los católicos: facilitar y promover el clima adecuado para la estructuración cristiana de la sociedad nacional e internacional, en orden a establecer en ella el reinado de Jesucristo.

El comportamiento práctico de la Asociación en cuanto tal, hasta la fecha, se conforma en todo con sus estatutos, y nadie, que yo sepa, ha demostrado lo contrario. Si alguno de sus adictos, como individuo particular, hubiera manifestado alguna especie de vituperable integrismo, no suministraría mayor argumento para tachar de integrista a la asociación que el que ofrecería cualquier instituto religioso, cualquier nacional episcopado y aun el mismo colegio cardenalicio por el hecho de que algún religioso, algún prelado, algún cardenal —ello es posible— pecara en algún caso de intransigente o exagerado.

Así que, reiteramos nuestra más cordial reprobación del folleto y del artículo del número 114 de I. C. I. mencionados, y los consideramos ajenos a las exigencias de la verdad histórica, de la justicia y de la caridad.

E. GUERRERO, S. J.

Notas

Publicado en la Rvta. Punta Europa, núms. 68 y 69 de 1961, que reproducimos con autorización de su autor, el R. P. E. Guerrero, S. J.