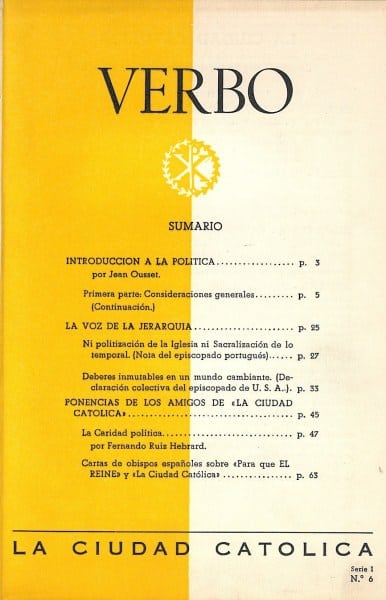

Índice de contenidos

Número 6

- Estudios

- Monográficos

- Actas

- Documentos

- Textos Pontificios

Deberes inmutables en un mundo cambiante

DECLARACIÓN COLECTIVA DEL EPISCOPADO DE ESTADOS UNIDOS

(Texto español de "Ecclesia" del 16 de diciembre de 1961)

Los Estados Unidos tienen en sus orígenes históricos como nación hondos e inigualados motivos de orgullo, un orgullo sano que se justifica ante los altos principios morales que inspiraron a los padres de la patria cuando pusieron los fundamentos de nuestro Gobierno y lanzaron a la nación por el curso de su historia.

Nuestros documentos jurídicos fundamentales, la Declaración de Independencia y la Constitución, incluyendo sus diez enmiendas posteriores, imprimieron en nosotros el carácter de una nación regida por los principios de la ley moral.

Esos principios, y las creencias religiosas que los inspiran, continúan siendo la guía de nuestro pueblo en su desarrollo nacional. Cuando nuestro país salía de la infancia para entrar en una juventud vigorosa, el escritor De Tocqueville apuntaba en su tan leída obra Democracia en América.

"La religión en los Estados Unidos no se inmiscuye directamente en el Gobierno de la Sociedad, pero aun así debe considerársela como la primera de las, instituciones políticas. No sé si todos y cada uno de los ciudadanos profesan su religión con sinceridad; de lo que sí estoy seguro es de que consideran que la religión es indispensable para mantener las instituciones republicanas" (1).

En años más avanzados, al fin del siglo XIX, otro escritor europeo, James Bryce, podía escribir:

"Religión y conciencia son una fuerza constante en la comunidad americana..., no todo lo fuerte como para evitar muchos males morales y políticos, pero capaz si de inspirar en los peores momentos a una minoría valiente y fervorosa, que puede así detener el mal, y a la larga, vencerlo" (2).

Durante el siglo actual fue un cierto sentido de responsabilidad moral lo que impulsó a Estados Unidos a constituirse en arsenal de la defensa contra la agresión totalitaria, en granero para alimentar al mundo que tuvo hambre y en Samaritano que ayuda a las naciones derrotadas y enemigas a levantarse en la paz. La historia de nuestro país está generalmente imbuida de un ideal fundado en principios morales.

La falta de fe, causa del declive moral

Ha llegado el momento de confesar, sin embargo, que ese ideal como nación no descansa ya sobre el fundamento amplio y sólido de una moral popular. Por doquier crece la ignorancia de los principios morales y hasta el rechazo de la noción misma de moral, con lo cual se amenaza con minar las bases de nuestra nación y, sus tradiciones más sagradas.

La evidencia de nuestro declinar moral se ve en todas partes: aumentan los crímenes, particularmente entre la juventud; se da una publicidad sensacional a la violencia y a la sensualidad en la literatura, las tablas, la pantalla y la televisión; descúbrense casos de avaricia y cinismo en esferas del Gobierno, del trabajo y del mundo de los negocios; continúan con dureza los prejuicios raciales y la injusticia; se multiplican los divorcios y se desintegra rápidamente la familia; y bajo el manto de la ciencia se oculta un desprecio altivo y pagano del carácter sagrado de la vida humana.

Esta relajación moral no puede interpretarse como un simple aflojamiento pasajero de las costumbres, al que seguiría una reforma moral como las experimentadas en el pasado. Las condiciones en que vivimos son sin precedente, y por tanto, el pasado no puede ser guía segura. Incluso hay muchos hombres que ponen en duda, cuando no llegan hasta negar, la distinción objetiva entre el bien y el mal, y dudan de que la razón humana pueda saber con certeza lo que es bueno y lo que es malo. Con semejante lógica se divorcian por completo de las tradiciones morales, para formar, por primera vez en la Historia quizá, un grupo desprovisto de toda ley moral, y que, por tanto, no puede quebrantar ninguna.

Las razones para una rebelión moral sin precedentes pueden descubrirse, en parte al menos. Del mismo modo que los altos principios de nuestra incipiente historia encontraban su fortaleza en la religión, hoy el rechazo de la moral se debe precisamente a la negación que los hombres hacen de Dios.

Hay aquí algo también nuevo. En el pasado hubo siempre hombres que negaron la existencia de Dios por razones personales. Pero el ateísmo actual es más difundido y artero. Los incrédulos, que viven como si no hubiese un Dios a quien rendir cuentas, aumentan en número, abarcan a individuos de gran influencia, y proclaman incluso que la ausencia de Dios es un hecho científicamente probado.

Ya pueden verse las consecuencias de semejante actitud. Si no hay Dios, toda la moral tradicional fundada en la creencia en Dios se derrumba, y la vida entera del hombre, desde sus concepciones básicas, debe ser reorientada de nuevo.

De hecho abundan hoy los seres humanos que viven sin Dios ni religión, confinados a un pedestal que ellos mismos fabricaron, a la deriva de unas normas morales creadas por su capricho, pretendiendo decidir, ante la fuerza de los hechos, cuál es el bien y cuál el mal, y distinguir, según su criterio mudable, lo bueno de lo malo.

En su emancipación moderna, el hombre de nuestro tiempo ha pretendido asentar su confianza en la ciencia puramente física. Si bien los enemigos de la religión y de la moral hacen de las ciencias arma favorita de su ataque, lo cierto es que éstas no prestan de por sí el más mínimo argumento contra la religión. Oigamos a un sabio eminente, el doctor Vannevar Bush:

"La ciencia no excluye a la fe..., ni demuestra un materialismo abrupto, porque no puede enseñar más allá de sus propias limitaciones, precisamente impuestas por la ciencia misma" (3).

Lo que pasa es que quienes hacen de la ciencia su culto y su credo, no comparten la humildad del verdadero hombre de ciencia; y en cambio se erigen, con un aire invencible de autoridad y autobombo, en maestros de un "cientismo" que niega a Dios y se burla de la ley moral. Y desde posiciones estratégicas —en escuelas y universidades, en obras de literatura y en trabajos de periodismo, con todos los medios modernos de comunicación a su alcance— estos académicos de la incredulidad logran contagiar con su doctrina a millares de espíritus débiles y desorientados.

Culpabilidad de la difusión y escuela laica

Insistimos en este punto. Los medios modernos de comunicación y difusión han contribuido enormemente a la crisis moral de nuestros días, al desparramar por doquier la incredulidad y la rebelión contra la moral tradicional. No negamos que la llamada industria de la difusión, gracias a la orientación responsable de no pocos de sus dirigentes, ha hecho un aporte valioso al bien común; pero es evidente que también ha impuesto sobre las modernas generaciones el pernicioso culto de "la imagen superficial" de las cosas. Ocultos tras cataratas de publicidad, los creadores y manipuladores de "ideas-piloto", los "magos de la persuasión", han hecho del público una víctima de esa imagen.

De este modo importa poco si la idea es cierta o no; lo que cuenta es la impresión que causa en las masas su "imagen". El resultado es que la facultad de discernimiento del hombre queda nublada, fuera de foco, a merced de los que procuran que individuos y naciones, convertidos en pantalla que reciben la imagen proyectada, acepten esta propaganda rosada; y sus autores sólo miden el grado de su bondad según sirva o no para vender más productos, ganar más votos o torcer voluntades en apoyo de proyectos o impuestos.

La educación popular comparte también la culpa de la crisis moral en nuestro país. En sus orígenes, no había la menor intención de excluir ni a la religión ni a la moral del horario de unas escuelas sostenidas con los impuestos de un pueblo creyente. Ha sido la pluralidad de religiones y la creciente coerción del laicismo lo que vino a producir una escuela sin religión. Era ilusorio que semejante educación pudiera inculcar en la juventud de Estados Unidos firmes convicciones morales (a no ser que las reciban del hogar o la parroquia). El resultado es que nuestra sociedad se enfrenta ahora al problema que ofrecen esas muchedumbres de jóvenes carentes casi por completo de creencias religiosas y de orientación moral, y que causan una justificada preocupación en todas las clases y en todas las regiones de nuestro país.

Tras todas estas tendencias, a manera de mancha de aceite que impregna a nuestra moderna sociedad, aparece la influencia del laicismo, cuyo móvil es excluir a Dios de la vida pública y privada de los ciudadanos y en su lugar plantar los caprichos de la naturaleza humana.

Ese laicismo, que nació en la orgullosa era de la razón del siglo XVIII, que deriva su gran impulso de la Revolución francesa, y que fue adoptado y cultivado por el liberalismo del siglo XIX, se convirtió y sigue siendo la marca principal de nuestra sociedad moderna.

Bajo su influencia acomodaticia, los hombres no tienen que negar a Dios formalmente, e incluso pueden en ocasiones solemnes mencionar su nombre; pero otra cosa es la práctica, en que simplemente ignoran su existencia. De igual modo, no niegan tampoco los principios morales, y hasta los elogian con los labios; pero los desprecian en la conducta y los reducen a conceptos oscuros e ineficaces. Así acaban por no aceptar más sanciones que las que impone el mal o buen gusto del individuo, o la llamada opinión pública, o el poder del Estado.

Resultado principal de semejante influencia ha sido una apatía moral que contagia a todos los sectores de la vida nacional, incluso a aquellos que no quisieran conscientemente ignorar las normas morales: lo vemos en esos ciudadanos a quienes no importa renunciar al derecho del voto, y no lo ejercen; en esos funcionarios públicos que sólo se preocupan por el qué dirán —es decir, la "imagen" que de ellos tenga el pueblo— y por mantenerse en el Poder; en esos dirigentes sindicales, en esa masa obrera, en esos industriales que persiguen sus intereses egoístas antes que ceder ante las exigencias del bien común y de la seguridad de la patria.

Examen de conciencia

Queremos advertir que por ingratas que sean estas debilidades, el hecho de denunciarlas no ha de servir a los enemigos de nuestra nación, porque precisamente uno de los signos de nuestra vitalidad y de nuestra tradición es el examen sincero de conciencia, el detenernos de tiempo en tiempo a valorar nuestra condición moral. En una dictadura esto es imposible. En una democracia, esta pausa es una necesidad constante.

El hecho es que la apatía que señalamos, y la laxitud moral, contradicen la más rica tradición de Estados Unidos. Un pueblo con raíces morales como el nuestro tiene como característica el guiarse por normas morales y reaccionar vigorosamente ante la consigna moral cuando atraviesa períodos de abandono. Nuestras mejores tradiciones, lo repetimos, se fundamentan en principios e ideales morales y debemos ser consecuentes con ellos.

La obligación de impulsar un retorno es mayor, para nosotros, los creyentes.

¿Cuáles son, pues, nuestros deberes?

En el mundo de nuestros días el primer deber es hablar, manifestar nuestra abierta profesión en la fe religiosa y en las convicciones morales, para así contribuir a reafirmar la moral como fundamento de nuestra nación, tanto en su grandeza pasada como en sus aspiraciones futuras.

Debemos demostrar: debidamente preparados, la falsedad del "cientismo", el vacío y la futilidad del culto de "la imagen superficial", el efecto corrosiva del laicismo en los individuos y en la sociedad. Y, sobre todo, debemos reconocer y afirmar el papel esencial que desempeñan la religión y la moral en la formación de la personalidad humana, si hemos de sobrevivir como un pueblo fiel a las normas morales.

Pero por encima de todas estas cosas, la condición de nuestro tiempo exige que seamos testigos personales, con nuestros pensamientos, palabras y actos, de la viva eficacia de esos principios morales, inspirados por la religión.

Ante un mundo que desprecia la obligación del individuo debemos demostrar la responsabilidad personal, una responsabilidad trascendente ante Dios, por todos los actos y actitudes; un rendir de cuentas de cada alma, por sí, por sus deberes con la familia, la sociedad y la nación.

Y en particular, debemos demostrar con nuestras enseñanzas, con nuestra influencia y con nuestra conducta, que una sociedad depende, para su salud, de los principios que rigen, la vida de sus familias: la unidad y santidad del matrimonio, el deber y la autoridad de los padres, la obediencia y reverencia de los hijos.

Como cristianos educados en el santo temor de Dios, debemos dar testimonio no sólo de las normas que rigen nuestra vida individual y familiar, sino también de aquellos principios que se aplican a las demás relaciones sociales del hombre.

El Papa Juan XXIII acaba de recordar a los católicos esta obligación:

"Las enseñanzas sociales proclamadas por la Iglesia no pueden separarse de sus enseñanzas tradicionales con respecto a la vida del hombre."

Las normas de justicia que enseñan las grandes encíclicas sociales de los Papas en los últimos setenta años son ante todo principios vitales de carácter moral, íntimamente ligados a los principios de moral individual. Tenemos, pues, el grave deber de conocer esos principios, por la lectura y el estudio, la reflexión y la plegaria. Pero también tenemos la obligación de ponerlos en acción:

"Las normas sociales de toda clase no sólo han de explicarse, sino también aplicarse, y esto vale sobre todo cuando se trata de las enseñanzas de la Iglesia sobre la cuestión social, enseñanzas que tienen a la verdad por guía y a la justicia por meta, siempre alimentadas como fuerza impulsora par la caridad" (4).

Debemos, pues, hacer que la influencia moral de estos principios prevalezca en toda la sociedad y en todas sus instituciones. El trabajador debe proclamar esos principios en las reuniones del sindicato, para aplicarlos; el industrial debe llevarlos al mundo de la producción y los negocios; el maestro, a su clase; el padre, a su hogar; todos, en fin, a la esfera en que se mueven.

Solamente así pueden los creyentes ser levadura de los demás Nombres en la formación de tina "mentalidad pública" que acepte libremente la paternidad de Dios y la vigencia de la ley moral.

Reconocemos que en semejante empresa de reconstruir los fundamentos religiosos y morales de Estados Unidos existe una dificultad especial, hija del carácter pluralista de nuestra sociedad. Somos un pueblo de diversas creencias religiosas, de diversas razas y orígenes, y, por tanto, expuesto siempre a tensiones e incomprensiones internas.

Pero esas diferencias no pueden ser una valla inexpugnable en nuestros esfuerzos por la paz y la cooperación si nos mantenemos fieles a los principios morales ya reconocidos como fundamento de nuestras tradiciones y los completamos con la justicia y la caridad. Y esto vale para la cuestión racial que sigue abrumando a nuestro país, como vale para muchos otros problemas que nos dividen.

Particular responsabilidad de Estados Unidos

Con todo, nuestra responsabilidad moral va más allá del círculo limitado de nuestras vidas, más allá del territorio circunscrito por nuestras fronteras. Nuestro interés y nuestra obligación han de ser universales, y al decir universales debemos incluir al espacio inexplorado.

Durante los años de su infancia, nuestra nación —joven en su libertad y confiada en la nobleza de sus ideales— se convirtió en ejemplo e inspiración para otros pueblos que, sufriendo ataduras, anhelaban también la libertad. Y así pueblo tras pueblo, alentado por el buen suceso de nuestra lucha, arrojó las cadenas para proclamar su independencia.

Por otra parte, millones de emigrantes acudieron a nuestras playas en busca de un refugio de esperanza y emancipación. Y hoy las naciones jóvenes de los viejos continentes, y algunas de las antiguas, empobrecidas, nos buscan para que les ayudemos materialmente. La mayoría ha recibido una pronta ayuda.

Pero lo que los pueblos en desarrollo anhelan sobre todo, porque son necesidades más profundas que el simple socorro material, es que demos prueba positiva de nuestra comprensión hacia ellas.

Quieren, ante todo, el reconocimiento de su dignidad, como individuos y como naciones. Anhelan poseer los conocimientos y la habilidad técnica que les permita valerse a sí mismos. Buscan la orientación que da la fe y el aliento que da la esperanza; quieren, y deben tener, un tesoro de ideales espirituales y una vigorosa dirección espiritual.

Saben que nuestra libertad en este país nació, en gran parte, de ideales religiosos y morales; por eso debemos darles el ejemplo y la inspiración para que esas naciones también levanten su vida soberana sobre los fundamentos de la religión y la moral, si es que hemos de contribuir positivamente a que logren ellas sus metas.

Entre tanto, abramos nuestros corazones y nuestros hogares a quienes llegan a nuestros lares; abrámosles nuestras escuelas y Universidades, y enviemos nuestros hijos a sus tierras, para ayudarles.

Todo esto debemos hacerlo, no como simples gestos para neutralizar al comunismo, sino movidos por la dignidad esencial de esos pueblos y como expresión de nuestra ley suprema de amor a Dios y amor al prójimo.

Si bien hemos titubeado a veces en nuestra historia, y los regímenes comunistas han aprovechado nuestros errores humanos para atizar falsos ideales y despertar esperanzas relucientes, pero vanas, no es esto razón para que desesperemos creyendo que hemos perdido la hora de la oportunidad.

Porque esa hora no ha pasado; precisamente suena en estos momentos, en que las fuerzas de la libertad y las fuerzas de la tiranía se preparan para una lucha decisiva.

La fortaleza de Estados Unidos, un don de la divina providencia, fue concedida a nuestra nación precisamente para esta hora: para que la libertad no fracase.

Pero para que logre su verdadero propósito el ejercicio de nuestra fortaleza nacional, debe guiarse por los principios que le dieron origen, aplicándolos tanto a las cuestiones nacionales como a las internacionales.

Solamente seremos merecedores del papel que la Historia nos depara en la conducción del mundo si estamos dispuestos a comprometer "nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro honor sagrado" en defensa del bien.

Cuando la nación parece abrumada por los fracasos, cuando abunda la tentación de desesperar, los creyentes tienen el deber especial de mantener viva en sus corazones, y en los corazones de los hombres libres, la llama inmortal de la esperanza verdadera.

Esa esperanza no es, con todo, la de un mundo utópico de total bienestar material para los hombres, aunque confiamos en que la ciencia y la tecnología se empleen para eliminar la pobreza, el hambre y las enfermedades. No esperamos, siquiera, un mundo moral y socialmente perfecto.

Lo que esperamos es un mundo en que los hombres, aunque imperfectos, acepten el reino de Dios: un reino en que se reconocen los principios de la ley natural y de la doctrina cristiana como norma del juicio moral de los individuos y de los pueblos, y como fundamento del orden social. Si así lo lográramos ante la condición actual de la sociedad, no habrá un solo problema, no importa de qué magnitud, que no tenga una solución razonable y, a la larga, satisfactoria.

Para terminar, reiteramos que el cristianismo de nuestro tiempo debe tener un profundo sentido de misión apostólica que le mueva a dar testimonio de su fe religiosa y de sus convicciones morales, como lo hacían los primeros cristianos, con sus actos, con su palabra y hasta con su martirio. Tal fue el programa de acción de San Pablo y el programa de acción de San Agustín. Como San Pablo, nos enfrentamos a un mundo pagano en su mayoría; como San Agustín, presenciamos la avalancha de los bárbaros. Como los dos, debemos proclamar, impertérritos, nuestra fe en Cristo.

De esta manera seremos fieles a nuestro deber como cristianos de conservar el orden moral establecido por Dios como norma de la conducta del hombre. Sólo así podremos salvar también las tradiciones morales y religiosas de la patria en que nacimos y sin las cuales esta nación no puede sobrevivir jamás.

Junta Administrativa, National Catholic Welfare Conference

Notas

(1) De Tocqueville: Democracia en América. Ediciones Vintage, vol. I, pág. 310.

(2) James Bryce: La Comunidad Americana. Editorial McMillan. Tercera edición, vol. II, pág. 599.

(3) Vannevar Bush: Armamento Moderno y Hombres Libres, 1949, pág. 78. El doctor Bush, ingeniero en electricidad y profesor en las principales Universidades de Estados Unidos, tiene una larga carrera de servicios al país con sus investigaciones, inventos y libros.

(4) Mater et Magistra. Editorial NCWC, 1961, núms. 222 y 226.