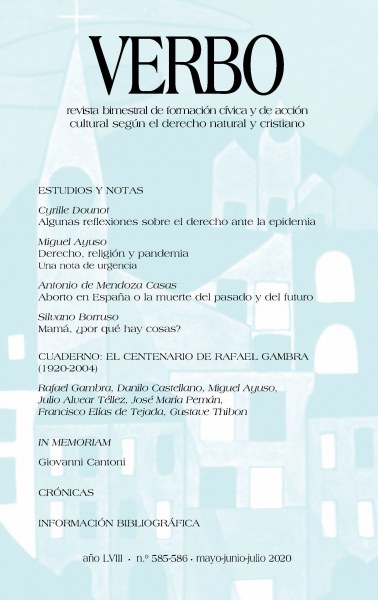

Índice de contenidos

Número 585-586

- Presentación

- Estudios y notas

- Cuaderno

- In memoriam

- Crónicas

-

Información bibliográfica

-

Gustave Thibon, Seréis como dioses

-

Bernard Dumont, Miguel Ayuso, Danilo Castellano (dirs.), La dignité humaine. Heurs et malheurs d’un concept maltraité

-

Danilo Castellano y Elvio Ancona, A proposito di «Tomismo e giuridicità»

-

Gustavo Garduño y Manuel Andreu, América en el mundo hispánico

-

Jean de Viguerie, Les deux patries

-

Riccardo Saccenti, Debating Medieval natural law. A survey

-

Gonçalo Sampaio e Mello, Vultos&Perfis

-

Brian M. McCall, The architecture of law. Rebuilding law in the classical tradition

-

Gianandrea de Antonellis (ed.), l’antitesi perfetta della Rivoluzione

-

Alexander Dugin, Ethnos and society

-

Gustave Thibon, Seréis como dioses

La inmortalidad humana realizada en la tierra ha sido uno de los asuntos predilectos de la literatura fantástica o de anticipación. En las mitologías paganas, el anhelo de inmortalidad se resuelve casi siempre en búsqueda de la eterna juventud, o en apoteosis de los héroes encumbrados a la categoría de dioses. En la leyenda cristiana del Judío Errante, por el contrario, la inmortalidad se convierte en una condena que sólo concluirá con la Parusía para ese hombre imaginario que negó el agua a un Jesús sediento, camino del Gólgota.

En Los viajes de Gulliver, el burlón Swift imagina unos inmortales convertidos en lastimosas piltrafas, decrépitos y con locura senil, que han sido declarados incapaces y no pueden disfrutar de sus bienes. Y Borges, en su relato El inmortal, imagina a un hombre al que la sucesión de los días acaba consumiendo de tedio. Algo semejante le sucede al protagonista de Bomarzo, la novela de Mújica Laínez, para quien la pérdida de la inmortalidad resulta más bien un alivio, antes que un castigo.

Tanto Borges como Mújica Laínez son hijos del cansancio de la modernidad, que contempla con creciente desapego las promesas pomposas del pensamiento cientifista e ilustrado. Pero la ciencia-ficción de las últimas décadas ha recuperado una visión euforizante de la inmortalidad que enlaza con los mitos paganos, a veces entreverada de una puerilidad ruborizante (pensemos, por ejemplo, en el auge de los «superhéroes»), triste signo de una época que parece dispuesta a abrazar el pecado final, por creerse fatuamente liberada del original.

También en las últimas décadas, los avances científicos –que ya no buscan tanto conocer la naturaleza como dominarla– han pugnado por romper la última barrera que separa a la criatura de su Creador, mediante técnicas y tratamientos que (supuestamente) alargan nuestra existencia, que reducen hasta la consunción las enfermedades, que regeneran o multiplican nuestras células, que –en fin– nos convierten en seres «transhumanos» capaces de vencer el envejecimiento y su séquito de achaques. Inevitablemente, estas propuestas científicas (que, en la mayoría de los casos, se alimentan por igual de la quimera y la especulación, jugando a la ruleta con las ilusiones marchitas de tantos enfermos terminales) han provocado expectativas sobre nuestros contemporáneos que ninguna otra generación anterior se atrevió ni siquiera a soñar.

En este sentido, puede considerarse que Seréis como dioses (1954), la obra de Gustave Thibon que ahora comentamos, es literatura de anticipación, pues se atreve a plantear una premisa que tal vez en el momento en que fue escrita resultaba por completo inverosímil y que, desde luego, hoy sigue siéndolo igualmente, aunque la predisposición de nuestra época para aceptarla sea mucho mayor. De ahí que Seréis como dioses sea una obra tan atinada y vigente, en el sentido más interpelador de la palabra: una obra que nos sobrecoge y conmueve, que nos desasosiega e ilumina, que nos acongoja y redime.

Su premisa no puede ser más impactante y avasalladora para lo que nosotros, sarcásticamente, hemos dado en denominar el catolicismo pompier, siempre dispuesto al cambalache mundano. A Thibon también lo exasperaban esos católicos de su tiempo (tiempo tumultuoso de renuncias y delicuescencias) que se mostraban incapaces de juzgar, mucho menos de execrar, los «progresos» de la ciencia y la técnica, aceptando que formaban parte del «plan de Dios sobre la Historia».

Ante esta expresión sacrílega, Thibon nos propone en Seréis como dioses una hipótesis extrema: imaginemos un mundo futuro en el que los hombres sean plenamente inmortales gracias a los avances científicos; imaginemos un mundo en el que la muerte ha sido por completo suprimida –no sólo la muerte causada por enfermedad o por mera decrepitud, también la muerte causada por los accidentes, que puede ser revertida–; imaginemos, en fin, un mundo en el que la ciencia haya colmado a los hombres de inmortalidad, a costa de dejarlos sin eternidad, a costa de impedir que se reúnan con Dios. Esos cristianos que ahora, ante una ciencia y una técnica que está triturando nuestra alma, siguen callando o asintiendo, ¿qué escogerían, se pregunta Thibon?: «¿Aprovechar un descubrimiento que les privaría para siempre de la visión de Dios o bien precipitarse en lo desconocido para reunirse con él? Si optan por lo primero, ustedes confiesan que su patria está en el tiempo y que su Dios no es más que una canción de ruta con la cual se mece el cansancio de una humanidad en marcha hacia el paraíso terrenal. [...] Pero si, colmados con todos los bienes y seguridades de este mundo, pueden decir junto con san Pablo: cupio dissolvi et esse tecum (deseo morir y estar contigo), si desean ver a Dios desde el fondo de su ser, no ya en el espejo de la creación, sino cara a cara, entonces son verdaderamente discípulos de aquel cuyo reino no es de este mundo y que no da como da el mundo».

Al lector habituado al Thibon ensayista, a ese filósofo campesino que supo penetrar en las realidades más complejas y sensibles con una prosa cristalina, le sorprenderá la dificultad inicial de esta obra, que se presenta como un drama teatral (aunque en realidad se trate de un diálogo filosófico). Pero es una dificultad gustosa, que al principio se presenta al lector como un reto –como todas las cosas que en la vida merecen la pena–, para convertirse enseguida en una aventura gozosa (y de ese gozo participa una esmeradísima traducción).

Seréis como dioses es, en efecto, un tratado de metafísica, una reflexión sobre la naturaleza humana y su necesidad (hoy tan reprimida) de divinidad, sobre el sentido último de la vida; pero, además, es una obra penetrada de principio a fin por el aliento de la poesía, que nos roza y estremece, que se adentra en nuestras células y en nuestra alma, haciéndonos partícipes del drama de Amanda, la joven protagonista que se rebela contra el rutinario destino de inmortalidad que –como a cualquier otra persona de su generación– le ha sido asignado.

Y, compartiendo el drama de Amanda, podemos llegar a confrontarnos mejor con el desgarrador dilema que los avances de la ciencia y la técnica nos plantean, y darle la respuesta acertada, que es la que nuestra naturaleza exige; porque basta con que miremos dentro de nosotros para que comprendamos que nuestra vocación no es una vulgar prolongación infinita de nuestra vida terrena, sino la vida eterna, el disfrute de las cosas divinas, el encuentro con la plenitud que colma nuestros anhelos más profundos.

Seréis como dioses no pretende, sin embargo, convencer al lector mediante ternurismos o moralinas merengosas. Los personajes que rodean a Amanda –sus amantísimos padres Simón y Astrid, su atribulado novio Helios, su desconcertada amiga Stella y, sobre todo, el protervo doctor Weber– constantemente tratan de apartarla de su aparente desatino, entonando las loas de la inmortalidad alcanzada por la ciencia. Pero ese falso paraíso no satisface a Amanda, que no soporta la «docilidad sin límite» de una vida prefigurada.

Del mismo modo que nosotros temblamos ante lo incierto y ante el peligro, Amanda tiene miedo de la certeza, de la uniformidad, de la asfixiante tranquilidad de una vida que está decidida ad infinitum. Y por ello mismo anhela la muerte, como un punto de fuga que le abra las puertas hacia un recinto inesperado; pero no una muerte que la posea por completo, sino una muerte que le permita guardar dentro de sí un refugio intacto, «un reducto secreto donde el amor no se abra más que al amor».

Y es que Amanda intuye –intuye Thibon, en una de las más hermosas epifanías del libro– que sólo se puede amar plenamente cuando abrimos nuestro amor a «abismos prohibidos» por la ciencia; es decir, cuando nos despojamos de las seguridades que la ciencia nos brinda, para entregarnos al misterio de «un amor que lo contiene todo, que lo sumerge todo: la vida, el pensamiento, la alegría, el dolor». Y concluye: «Hace falta que el amor sea infinito para que pueda ser eterno».

Por eso nuestra época, a la vez que anhela la inmortalidad, no puede concebir sino amores efímeros, estragados por la prisa, amores nerviosos de interné, amores de adulterio y zurriburri, amores sucesivos y superpuestos, poliamores de baratillo, ensalada de amores con edulcorantes y resacón de angustia. Amores sin Dios, que son los únicos posibles entre seres que han renunciado a su vocación eterna por querer ser inmortales.

Amanda quiere ser eterna; pero para ello tiene que liberar su alma, aceptando el castigo y la promesa que significa morir (aceptando la intromisión del misterio en sus días repetidos y archisabidos). Y tiene que desear morir, como hacían antaño los santos, y como hoy ya casi nadie hace. Desear fervientemente morir, esperándolo todo de Dios. Esta es la fe antigua de los cristianos que repugna al doctor Weber, porque esa fe es mucho más fuerte que la ciencia, tan fuerte que puede hacer añicos todos sus avances.

Amanda ha aprendido a aborrecer esos paraísos democráticos que tanto ensalza Weber (paraísos de los que hoy disfrutamos opíparamente), que, «con una desesperante regularidad de metrónomo, se encendían en la embriaguez de la libertad y se apagaban en el frío de la tiranía». Amanda reniega de la igualdad de los hombres sin Dios –esa nivelación aborrecible que nos convierte a todos en monarcas insignificantes de una vida estereotipada– para abrazar la igualdad de las almas ante Dios, que es la única que ni la democracia ni la inmortalidad prometida por la ciencia nos pueden brindar.

Seréis como dioses se atreve a señalar sin ambages la teología luciferina que se esconde en el cientifismo; y también a denunciar esas actitudes sedicentemente cristianas que, a la postre, han convertido a Dios en una mera «canción de ruta». Seréis como dioses es, en fin, una obra terriblemente bella, de una hondura luminosa, que provocará convulsiones en los tibios y espumarajos en los modernos, porque nos enseña que la muerte «no es un accidente de la naturaleza: es un castigo y una promesa». Y, como afirma Helios, el novio de Amanda, en una formidable maldición: «Os habéis sustraído al castigo y la promesa se ha arruinado como una fruta pocha. Es el gran pecado final que viene a sellar el pecado del origen, es el Omega del repudio. Todos los hombres vivos en esta hora están infectados con él y desnaturalizados, y ningún Dios bajará del cielo para absolver ese pecado con su sangre».

Juan Manuel de Prada