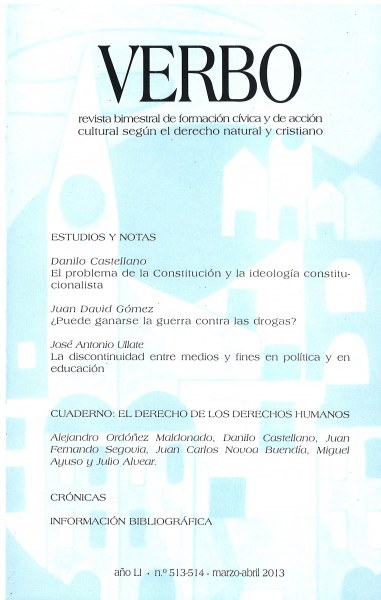

Índice de contenidos

Número 513-514

- Presentación

- Estudios y notas

-

Cuaderno

-

El derecho en los derechos humanos

-

El derecho de los derechos humanos

-

El derecho de los derechos humanos en la doctrina jurídico-política. Reconocimiento, justicia y derechos en Axel Honneth

-

Los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos contemporáneos

-

El problema de los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos contemporáneos

-

La ideología de los derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia: un compromiso imposible

-

- Crónicas

-

Información bibliográfica

-

Miguel Ayuso (ed.), El bien común. Cuestiones actuales e implicaciones político-jurídicas

-

Danilo Castellano, Constitución y constitucionalismo

-

Rafael Gambra, Le silence de Dieu

-

Manuel Guerra Gómez, Memoria, religión y política

-

Giovanni Turco, Della politica come scienza etica

-

Jean de Viguerie, Les pédagogues. Essai historique sur l'utopie pédagogique

-

Maurizio Di Giovine, 1815-1861. De la Italia de los Tratados a la Italia de la Revolución

-

La discontinuidad entre medios y fines en política y en educación

1. Introducción

Lo que sigue es la composición de dos textos pensados para aparecer en una bitácora (donde aparecieron en su día) y que trataban sobre aspectos de fondo en torno a la educación de los hijos. Para su publicación en Verbo han sido unidos y les he añadido una coda en la que recojo los mismos principios que aplico a la educación y me aventuro a hacer una primera aplicación de los mismos a la política. El lector sabrá disculpar, pues, el aire un tanto deslavazado, desordenado, de ese escrito que, si tiene alguna relevancia no será por la forma, sino por el fondo de reflexión sobre la experiencia.

2. Si lo sostengo demasiado, ya no es libre y si no lo sostengo lo suficiente, se cae

La preservación, la profilaxis o la protección no son el criterio decisivo de la educación. En tiempos tan revueltos como los nuestros, junto a la tentación masiva y borreguil de dejarse llevar por la corriente, coexiste la tentación selecta: la de educar a la contra y en el apartamiento de la realidad social. Durante mucho tiempo yo he caído en esa segunda tentación. Es el error de querer, ante todo, preservar a los niños del contagio del mundo, de su mentalidad, de sus depravaciones. Con esto no justifico en absoluto a los que repiten la torpe cantilena de la reconvención fácil y gregaria: «No es sensato oponerse a los tiempos», «no es posible conservar en una campana de cristal a los niños», palinodia falsa e irritante que no nace de un juicio racional, del amor a la verdad, sino de la constatación de la derrota, de la pereza, del miedo y de la desesperanza. Pero lo infundado de esa objeción no legitima el error inverso, el del que espera de una segregación de la polvorienta realidad más de lo que esa abstención puede dar.

Es cierto que a los niños no hay que mantenerlos encerrados, ni evitarles a cualquier precio el contacto con los gérmenes del mundo. Pero ello por una razón positiva, por una verdad y no por un miedo o por una cobardía. Además, también es cierto que entre los deberes del educador está la vigilancia proporcionada contra los enemigos de la maduración de la personalidad. Dos verdades que hay que conjugar en el caso concreto, sin eludir ninguna.

Como en toda dinámica humana, el aprendizaje moral e intelectual tiene como objeto el amor del bien y de la verdad, lo que conlleva el rechazo del mal y del error. El espejismo es pensar que la mera remoción de ciertas ocasiones del mal produce el crecimiento en el amor a la verdad y al bien.

Lo primordial y más difícil en la educación es estimular y rectificar el deseo de aprender, hasta convertirlo en genuino amor por la verdad y por el bien. Para aproximarnos a ello, ciertamente, vigilamos que las inclinaciones morales, estéticas e intelectuales del educando no se estraguen por el contacto con ambientes viciosos. Pero esa evitación no puede significar radical abstención, puesto que toda facultad o inclinación humana, separada del medio en que debe ejercerse, se anquilosa y marchita. Un desarraigo radical del ambiente social conlleva no adquirir las virtudes sociales, imprescindibles no sólo para la inserción y participación activa del sujeto en la vida común, sino hasta para la mera dirección de sí mismo. Un precio demasiado alto.

Ése es el óbice intelectual y práctico que, tras una entusiasta adhesión inicial, me retrajo del llamado home-schooling o instrucción en el hogar. De eso hablaremos otro día.

No existe un método que nos ahorre la adaptación a las cambiantes circunstancias, ni fórmulas que hagan superflua la aplicación de los principios a cada caso concreto. Es la virtud de la prudencia la que nos guiará –virtud intelectual y no mera aprensión o cautela– en la toma de decisiones que, seguramente, habrá que ir modificando sobre la marcha, en función de su resultado. Este asunto siempre me trae a la memoria las enternecedoras e inteligentes palabras de Péguy:

Como un padre que enseña a nadar a su hijo

en la corriente del río

y que está dividido entre dos sentimientos.

Pues por una parte si le sostiene siempre y si le sostiene demasiado

el niño se confiará y nunca aprenderá a nadar

Pero por otra, si no le sostiene en el momento justo

ese niño beberá un mal trago.

Así yo, cuando les enseño a nadar en sus pruebas

también estoy dividido entre esos dos sentimientos.

Pues si los sostengo siempre y si los sostengo demasiado

nunca sabrán nadar ellos solos.

Pero si no los sostengo en el momento justo

esos pobres hijos quizás beban un mal trago.

En eso está la dificultad, que no es pequeña.

Y esa es la duplicidad incluso la doble cara del problema.

Por una parte es preciso que consigan la salvación por si solos. Es la regla.

Y regla formal.

De otro modo no sería interesante. No serían hombres.

Además quiero que sean viriles, que sean hombres y que ganen ellos mismos

sus espuelas de caballeros

Por otra parte, no deben dar un mal trago

tras sumergirse en la ingratitud del pecado.

Tal es el misterio de la libertad del hombre dice Dios,

y de mi gobierno de él y de su libertad.

Si lo sostengo demasiado, ya no es libre

y si no lo sostengo lo suficiente, se cae.

Si lo sostengo demasiado, expongo su libertad,

si no lo sostengo lo suficiente, expongo su salvación:

Dos bienes desde cierto punto de vista casi igualmente preciosos.

Pues esa salvación tiene un precio infinito.

Pero qué sería una salvación que no fuese libre[1].

3. La educación hace maravillas, pero no puede crear un cristiano

Sigo con la educación. También en esta materia se trata de obrar siempre con prudencia (por favor, ¡no cobardemente!) La falta de prudencia da razón del fracaso educativo que protagonizamos como sociedad. En particular, de la perplejidad de quienes contemplan cómo una sociedad mayoritariamente cristiana engendró en dos o tres decenios una sociedad hegemónicamente secularista. Es despreciable el papanatismo de los que leen la historia ventajistamente a toro pasado y nos dicen que antes vivíamos un catolicismo sociológico e hipócrita, y que la caída de esa máscara de cristiandad es una purificación. Tonterías. Eso es un masivo juicio de intenciones, una generalización falsa, una mentira conveniente y, para algunos, tranquilizadora. Sin embargo, sí que tenemos indicios para pensar que nuestro catolicismo estaba fuertemente aquejado de fideísmo y, por ende, también de inmadurez moral. Era socialmente imprudente.

Ese fracaso puede originar hoy en algunos un miedo excesivo e injusto que empuje a una cautela exagerada y contraproducente, que ponga un énfasis inadecuado y reactivo en la separación frente a las bacterias contagiosas de la inmoralidad y de la incredulidad. El miedo no es buen consejero y mientras nos hace huir de un peligro con facilidad nos entrega a otro inadvertido.

Una excesiva precaución es síntoma de dos desconfianzas: frente al vigor de la naturaleza y frente al poder de la gracia. Error típicamente moderno que está en la matriz de tantos «sueños de sistemas tan perfectos que nadie necesite ser bueno», que diría Eliot, también los sistemas excogitados desde el mundo católico.

Para obrar la verdad práctica hay que estar dentro de la realidad moral de nuestro tiempo y si ante todo antepongo la evitación del error puedo asfixiar mi inclinación a la verdad y al bien. Los derechos que otorga la paternidad no incluyen ciertamente la pretensión despótica de usurpar la libertad de los hijos que, al igual que sus padres, tienen la obligación de convertirse en protagonistas del combate por su virtud y por su fe.

Como todo esto lo explica mucho mejor y más profundamente el P. Tonneau, a continuación copio algunos fragmentos suyos. Y si alguien cree ver en estos textos una invitación a la incuria y a la indolencia educativa, que los relea detenidamente.

Tenemos que ser sensibles a la paradoja que comporta la idea de una educación cristiana. La educación, es verdad, hace maravillas, pero no puede crear un cristiano. El educador está obligado a tener en cuenta esta circunstancia evitando toda pretensión presuntuosa. Puede ser que estemos muy inclinados a sobreestimar los efectos de la educación, del adoctrinamiento, de la propaganda, de la legislación. Quien se esfuerce por educar a un hombre debe, sin embargo, comenzar por contar con la existencia y los recursos de ese dato que es el ser humano. La sociedad no aportaría nada a los hombres si ellos no estuvieran ya, por naturaleza, en estado de recibir y sin duda de descubrir por ellos mismos la lección que se les presenta. Del mismo modo, la educación supone una generación previa. Sin embargo, no vayamos a pensar que a fuerza de catecismo y de predicación sacaremos de un pequeño pagano un auténtico cristiano. Esta transformación, en efecto, lleva consigo una verdadera generación, de la que sólo Dios tiene el secreto. Y del mismo modo en que una educación humana se apoya sobre la roca de la naturaleza dada, se une a las tendencias y observa la ley de la razón, igualmente una educación cristiana cuenta con la existencia de la gracia y de algún modo se contenta con hacer justicia a las exigencias de ésta.

No es que no se pueda hablar de una ley o de una educación cristiana. Eso es posible en varios sentidos:

De entrada, al llamar «educación» a esta obra divina que opera en nosotros el Espíritu Santo, modo de hablar muy conveniente si se considera que la generación del cristiano dentro de nosotros no constituye una creación, sino que supone la existencia de una naturaleza razonable, no refractaria a la gracia. Pero no nos equivoquemos: en este nivel no hay más que un solo educador, Dios mismo, cuyas vías y métodos permanecen para nosotros misteriosos. También se puede hablar de «ley», siempre que no se restrinja este concepto a unos límites estrictamente jurídicos. La gracia del Espíritu Santo es, en efecto, nuestra ley de cristianos, porque ella es el principio regulador de nuestra conducta, un poco al modo en que nuestra naturaleza humana es nuestra ley, en el sentido de que nuestros actos humanos encuentran en ella su regla constante. Mejor aún: si dejamos a un lado las leyes de detalle que no regulan más que un tipo determinado de operaciones, la Ley se impone en toda sociedad como la Carta fundamental de la vida en común y define la naturaleza del vínculo social. Entonces, estar bajo una ley significa pertenecer a un grupo determinado cuya estructura depende formalmente de esta ley. En este sentido, una ley democrática, una ley aristocrática, una ley monárquica fundarán sociedades diferenciadas específicamente las unas de las otras. Ahora bien, la gracia merece, también por este título, el nombre de ley, porque ella es, en el sentido más fuerte, el fundamento de la sociedad que formamos nosotros con Dios. Finalmente, si se considera el efecto buscado por la ley que es el de hacer buenos a los sujetos, ¿cómo no reconocer una ley excelente en esta gracia que nos justifica pura y simplemente, que nos diviniza y nos hace partícipes de la benevolencia y de la santidad de Dios?

No obstante –repitámoslo– la educación y la ley cristianas presentan una originalidad absolutamente única y es bueno tenerlo presente si no se quiere traicionar la trascendencia del Evangelio al reducir el carácter cristiano a una suerte de comportamiento formal y exterior que, con la ayuda de una buena técnica educativa, podría imponerse a las almas como una costumbre. Todo lo esencial del cristianismo se encuentra situado en una profundidad espiritual que tira por tierra de un solo golpe toda pretensión semejante. Hay que insistir de nuevo en que, en este nivel, no hay más que un solo Maestro, un solo Legislador: porque se trata de una generación y no tenemos más que un solo Padre.

Agrupemos algunas consecuencias prácticas de este dato. La extensión del Reino de Dios no puede ser primariamente el fruto de una técnica humana, concebida más o menos conforme a los procedimientos que se han demostrado exitosos en el orden social y político. Ningún «movimiento», ninguna «acción» organizada pueden alcanzar eficazmente esta secreta articulación de la personalidad humana y del libre don divino. En un instante veremos la necesidad de la organización, de una cierta conducta prudente y, por así decir, de una política bien pensada y avisada de la educación cristiana. Sólo que es de la máxima urgencia el deber de insistir en la ineluctable relatividad de esos medios y reservar su lugar indispensable a las actividades propiamente teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad, a los recursos de la oración, al mérito puramente sobrenatural de una vida interior de unión con Dios. Es por esa vía como la gracia extiende esencialmente su imperio según una medida que escapa a nuestros cálculos y que no guarda una proporción exacta con nuestros esfuerzos.

4. Corolario político

Los principales temas que atraviesan las citas anteriores –y sus respectivas glosas– tocan de lleno el misterio de los medios que ponemos para lograr, facilitar o propiciar la consecución social de los fines del hombre. De los fines naturales y del fin absoluto, el sobrenatural. En concreto me he referido, siguiendo a Péguy y a Tonneau, al problema de la educación: también en lo que tiene de instrucción, pero sobre todo en lo que tiene de conformación de una personalidad madura moral y políticamente; y, más todavía, en lo que toca a la colaboración en la formación de una personalidad cristiana.

Si llamamos bien común temporal al más grande de los bienes, de los fines, naturales del hombre, es inevitable que entre las reflexiones pedagógicas y las políticas se establezca una trabazón y que en no pocos casos los principios que operan en un campo, mediada la debida adaptación, los encontremos en el otro. De manera que las consideraciones que he hecho sobre la educación tienen su aplicación analógica a la política. Mi revisión sobre algunos aspectos de la educación no deja de ser un «ajuste de cuentas» –al tiempo que una cierta comprensión– con antiguos errores míos en la búsqueda, un poco a tentón, de criterios pedagógicos sólidos[2]. Convendrá hacer lo mismo con la política.

Procedente de la ambiental mentalidad liberal, hegemónica en la sociedad actual y en los ambientes del catolicismo post-conciliar, tardías y fragmentarias lecturas –que hubieran debido ser obligadas en una sana militancia cristiana– me revelaron la existencia de la doctrina social cristiana (no la caricatura frívola con la que estaba familiarizado) y más tarde de una propia filosofía social cristiana. Ese deslumbrante descubrimiento, preñado de verdades que me habían sido ocultadas, desencadenó en mí un cambio radical y me encontré siendo un «tradicionalista» en política y en religión.

El problema en estos fenómenos es que tanto o más que el entusiasmo por la verdad conocida, en nosotros opera el deseo de alejarnos del error en el que habíamos estado instalados. El primer impulso nos atrae hacia la verdad, el segundo nos apremia a encontrar una «nueva ortodoxia» vital. No advertir la diferencia entre ambos arrastres conduce a desmesuras y a exageraciones. La «prevención frente al converso» tiene, pues, fundamentos empíricos indudables. O lo que es lo mismo: un atragantamiento de lecturas mal asimiladas produce casi inevitablemente que, junto a esas luminosas verdades desenterradas, cristalice precipitadamente un armazón de conclusiones prematuras que opera en nosotros como un «sistema» polivalente y propensamente de una rigidez excesiva. Señalo tan solo un aspecto que puede ilustrar ese fenómeno, porque creo que no sólo me afectó a mí, sino a muchos otros.

Una insuficiente comprensión del derecho público cristiano (del derecho, previamente) puede favorecer que, junto a las verdades inmarcesibles de esa doctrina, nosotros conservemos una mentalidad ideológica y naturalista. Esa mentalidad se convierte en clave interpretativa defectuosa, en lente deformadora de lo que en sí son principios verdaderos. Por eso podemos fácilmente pensar que la llamada «tesis» en doctrina política es una «situación ideal», cuando en realidad es un «ideal», no una situación. Dejando a un lado lo insatisfactorio de la dicotomía «tesis-hipótesis», su fondo de verdad es precisamente lo que nos permite decir, sin sombra de escepticismo, que ningún régimen político de los que ha conocido la historia ha cumplido perfectamente con las exigencias de la «tesis». Y ello no supone desdoro alguno para las edades gloriosas, por ejemplo, de nuestra patria. Lo que ocurre es que lo que existe en el orden práctico son sólo las variadas «hipótesis». Los principios de la tesis están mejor o peor realizados en cada una de las diferentes hipótesis. En otras palabras y hablando rigurosamente, no existe «la situación de tesis». Ni tiene por qué existir. Porque, como he dicho, la tesis no es una situación, ni pertenece al orden de las realizaciones prácticas. Esta confusión, sin embargo, no es casual ni meramente atribuible a la ligereza en el estudio. Lo cierto es que el encuentro con la doctrina política tradicional (doctrina social de la Iglesia y sus presentaciones) sobreviene «en nuestro tiempo» a hombres «de nuestro tiempo», es decir, profundamente influidos por gérmenes racionalistas y naturalistas, como señalaba más arriba.

De manera que los viejos principios políticos, de forma casi instintiva, son interpretados por sus valedores (yo mismo entre ellos), a través de un prejuicio típicamente moderno y mecanicista (y en última instancia utópico): «Si adoptá- ramos los principios del derecho público cristiano se daría el reinado social de Jesucristo, la armonía natural sería idílica y las almas se salvarían con mayor facilidad». El orden social cristiano imaginado como medio apto para alcanzar mecánicamente el fin del hombre. Análogo problema al suscitado con la educación: el de la compleja relación de los medios que ponemos con los fines a los que aspiramos.

Del mismo modo como la educación cristiana no puede quedar reducida a una «técnica pedagógica cristiana» de cuya aplicación pudiera esperarse la «generación» de mentalidades cristianas, la política cristiana no es una «solución colectiva», de cuya aplicación pueda esperarse la felicidad natural y sobrenatural de los hombres. Porque, tanto en la educación como en la política, se trata ante todo de un hacer del hombre (del educando y del «gobernando»), de cada hombre dentro de un conjunto, en correspondencia, principalmente, a la gracia y, secundariamente, de las «ordenaciones» del maestro y del gobernante.

En este sentido aduzco una autoridad insospechada. Dice Maurras que «para que una orden tenga éxito hace falta que la necesidad de obedecer haya hecho, por sí sola, la mitad del camino»[3]. Claramente, Maurras habla de la obtención del fin natural del hombre (cuando escribió esto todavía estaba lejos de ser cristiano), pero subraya la esencial y observable «discontinuidad» entre la «ordenación» conforme a los principios y el resultado, el fin esperado. Insisto que incluso en el mero orden natural, inmanente, es fundamental tener clara esa discontinuidad. Bien es verdad que la ordenación externa de la ley positiva contribuye a la canalización y modelación de ese impulso subjetivo y popular, pero la ley no «crea» ese impulso, ni ella sola puede sostenerlo. Podría imaginarse que, perfeccionando la ley (exaltándola hasta la «tesis») se podría suplir esa «mitad del camino» que corresponde realizar a «la necesidad de obedecer». Eso no es más que una fantasía antipolítica, alérgica a todo empirismo, una ensoñación que elude afrontar la realidad de la «materia de la política»: el ser humano tal cual es. Además, esa quimera sólo puede fantasearse ladeando el único paradigma que realmente es político: el del tiempo presente. Conjugar en tiempo pasado o en futuro pertenece a otros dominios, el de la memoria, el de la poesía o el de la utopía. La política es invariablemente presente.

Podríamos comprender mejor ese error mirándolo desde otra perspectiva. Una aplicación demasiado apriorística de las cuatro causas a la política nos puede llevar a pensar que el gobernante es la causa eficiente del bien común temporal y que, correlativamente, el pueblo es la causa material. No es así, pueblo y gobernantes conspiran como causa eficiente, sin que eso impida que el papel del gobernante sea eminente y decisivo. Pero el pueblo no es una masa inerte, potencialidad pura a la espera de una formalidad extrínseca. El pueblo es un concierto de hombres libres y la obediencia del hombre libre es, por esencia, activa e inteligente, es decir, protagonista.

De ahí que, mucho antes que consideraciones de otro tipo sobre la eficacia de la acción política, sea necesaria una revisión de los aspectos culturales que actúan en nosotros a modo de anteojos que distorsionan lo que son principios sublimes. Nuestros errores en esta materia son errores de aplicación, errores nuestros, no defectos de los principios.

Anoto rápidamente que el combate por una sociedad cristiana, por la republica christiana posible, no lo es principalmente por la previsión de sus magníficos efectos, sino, en el orden natural, por la exigencia de orden de la naturaleza humana y, en el teológico, a modo de incienso quemado a mayor gloria de Dios. En ambos órdenes rige aquella verdad que enunciara Santa Juana de Arco, de que los soldados deben librar el buen combate (por la ordenación social) y Dios (en su Providencia) dará la victoria de la felicidad terrestre y de la salvación de las almas. En ambos órdenes rige una discontinuidad radical entre medios humanos y fines.

Una educación y una políticas humanas han de mirar siempre a los principios, pero evitando siempre metabolizarlos asimilándolos a nuestras tendencias reductivas, racionalistas, mecanicistas, sin establecer una ilícita «continuidad» entre la aplicación de los métodos, reglas o leyes y la generación de una personalidad cristiana o una vida común feliz y santa. Si lo hacemos así nos ahorraremos fatigosas y estériles disputas entre nosotros (en las que los principios son blandidos con impúdica y cómoda frivolidad en lugar de emprender la revisión de nuestra «comprensión» de esos principios, tarea harto más comprometida), pero, sobre todo, estaremos en la senda de una comprensión más veraz de la política y de la educación.

[1] El misterio de los santos inocentes, Madrid, Encuentro, 1993.

[2] Echando la vista atrás, el protagonista de una búsqueda vital (con las intermitencias que señalaba Ionesco) se encuentra en una posición única para apreciar los tumbos que él ha ido dando en su ascensión –abriéndose paso por donde no divisaba un sendero que, sin embargo, quizás existía algunos pasos a izquierda o a derecha–, pero también para discernir el porqué de los tumbos que ha dado: en la intimidad no tiene la necesidad de justificarse ante nadie, lo que le permite admitir tranquilamente los yerros y, al tiempo, discernir en ellos el fondo de lealtad constante con una búsqueda interior. Es paradójico que, con el paso del tiempo, podemos empezar a desvincularnos de parte de nuestra historia, de lo que tiene de aparatosas tomas de posición, y eso en la misma medida en la que empezamos a colegir que hay ciertas líneas que se han mantenido constantes en nosotros en referencia a las cuales abrazábamos unos enfoques u otros. Eso nos permite al mismo tiempo una reconciliación pacífica y profunda con nuestra vital «búsqueda intermitente».

[3] Charles Maurras, L’amitié de Platon, edición electrónica: http://maurras.net/textes/109.html