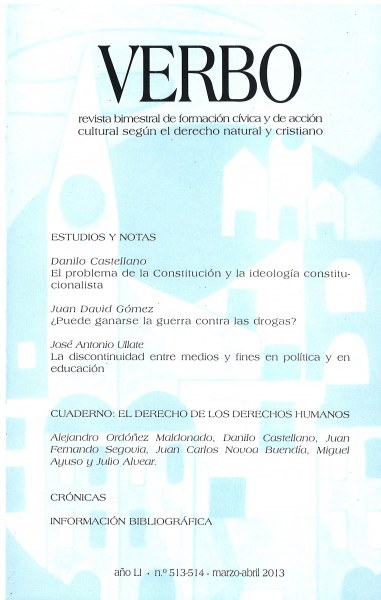

Índice de contenidos

Número 513-514

- Presentación

- Estudios y notas

-

Cuaderno

-

El derecho en los derechos humanos

-

El derecho de los derechos humanos

-

El derecho de los derechos humanos en la doctrina jurídico-política. Reconocimiento, justicia y derechos en Axel Honneth

-

Los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos contemporáneos

-

El problema de los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos contemporáneos

-

La ideología de los derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia: un compromiso imposible

-

- Crónicas

-

Información bibliográfica

-

Miguel Ayuso (ed.), El bien común. Cuestiones actuales e implicaciones político-jurídicas

-

Danilo Castellano, Constitución y constitucionalismo

-

Rafael Gambra, Le silence de Dieu

-

Manuel Guerra Gómez, Memoria, religión y política

-

Giovanni Turco, Della politica come scienza etica

-

Jean de Viguerie, Les pédagogues. Essai historique sur l'utopie pédagogique

-

Maurizio Di Giovine, 1815-1861. De la Italia de los Tratados a la Italia de la Revolución

-

El derecho en los derechos humanos

CUADERNO: EL DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. La edad de los derechos

Se ha definido a la época contemporánea como la edad de los derechos. Quizá nunca como en nuestro tiempo el derecho se ha identificado con los derechos. Quiero decir que, hoy, se tiene la legítima impresión de que la misma experiencia jurídica sea reducible en su totalidad a los derechos, y más precisamente a los derechos subjetivos. En el pasado reciente –aunque, como vamos a ver, también sirva para el presente– las escuelas jurídicas positivistas enseñaban con certeza dogmática que el derecho subjetivo no era sino la facultas agendi (reconocida por el Estado) basada sobre la norma agendi (puesta por el Estado). El derecho subjetivo, por tanto, dependía absolutamente de la voluntad del soberano, que podía poner el derecho; una vez puesto, podía modificarlo a su gusto; y podía, finalmente, hasta revocarlo. Los derechos, así, se convertían en un flatus vocis, no en el sentido de que no tuvieran efectividad, sino en el de que su naturaleza y su existencia dependían totalmente de la discrecionalidad del Estado. Incluso la certeza del derecho, así, quedaba suspendida a la voluntad del soberano (o del Estado). La tesis es, además, compartida por los autores adscritos a la doctrina del derecho natural racionalista, que terminan por llevar el agua al molino de las doctrinas del iuspositivismo. Piénsese, por ejemplo, en Locke, que admite y defiende (también por razones políticas) el derecho natural, pero que confía la individuación de su contenido al Estado: ya que, en este caso, es el acto hermenéutico el que «dice» qué es el derecho, deriva de ahí que la norma positiva se convierte en fuente del derecho. En otras palabras, derecho es solamente el llamado derecho positivo.

Como es sabido, esta doctrina jurídica ha llevado reiteradamente a la violación del derecho por norma. Así, resultó clamorosa y traumática para toda la humanidad la experiencia de los campos de concentración y exterminio nazis, instituidos con leyes positivas y regulados por ellas en su gestión. Esta experiencia trágica ha demostrado que el Estado –de modo contrario a lo que sostiene la doctrina idealista y neoidealista del Estado– puede confundirse también al «individuar» (para el idealismo y neoidealismo debería decirse al «crear») el derecho; ha demostrado, después, que no es sostenible la tesis según la cual el derecho está todo y solamente en las normas positivas; ha demostrado, finalmente, la falacia de la doctrina según la que el ordenamiento jurídico es la condición del derecho y de los derechos.

La trágica experiencia nazi, en primer lugar, ha puesto a la consideración de los juristas una cuestión: el derecho no puede ser simplemente el mandato del soberano acompañado por la efectividad. La misma norma positiva, para ser verdaderamente tal, tiene necesidad de ser puesta no sólo respetando los criterios de procedimiento sino también según criterios que, no dependiendo de ninguna voluntad, constituyen la regla intrínseca del mismo mandato. Como enseñaron los juristas romanos, non ex regula ius sumatur sed ex iure quod est regula fiat: la ciencia jurídica, en efecto, es conocimiento de lo justo y de lo injusto, que no son creados por las normas humanas.

Tras esa experiencia «jurídica» nazi, hacia la mitad del siglo XX, nació una corriente de pensamiento, no totalmente homogénea, que sostenía el derecho vivo, un derecho vivo que no debe confundirse con las escuelas que en nuestros días se llaman así. Éstas consideran que el derecho está todo y esencialmente en la jurisprudencia, la cual –por tanto– tendría el poder de constituir el derecho. Las escuelas del derecho vivo de la segunda posguerra europea. Mientras que aquéllas, en cambio, sostenían que el derecho, entendido como determinación de la justicia, se conservaba y se imponía aunque se violase de hecho (esto es, en la vida cotidiana) y, por así decir, también de derecho (esto es, cuando se viola por normas positivas injustas). Recuérdese un nombre por todos: el de Heinrich Rommen, que afirmó fundadamente el continuo volver y, por tanto, el perenne «retorno» del derecho natural (clásico).

La trágica experiencia nazi, además, impuso a la consideración de los políticos la indagación del fundamento del derecho y de los derechos, que –sobre todo después de la segunda guerra mundial– fue vuelta a poner erróneamente en la soberanía popular. Se creyó poner así remedio a los errores de la modernidad político-jurídica «fuerte», que había creído gozar del poder de establecer las nuevas Tablas de la ley y de deber entregarlas, en vez de a Moisés en el monte Sinaí, a la humanidad entera en París con la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789. La creencia bien pronto se reveló ilusoria. Y también muchos regímenes liberal-democráticos de la segunda mitad del siglo XX, en efecto, han violado por norma el derecho: la legalización del aborto procurado, por ejemplo, ha permitido que se pisotee uno –quizá el primero– de los derechos fundamentales, e indisponible, por terceros: la autodeterminación del sujeto (la gestante), en efecto, en este caso, hace recaer sus efectos sobre un tercero (el concebido) aunque todavía no nacido. Sin que obste el respeto de procedimientos (que tampoco faltaban, en verdad, ni siquiera al nazismo) absolutamente inidóneos, sin embargo, para tutelar el derecho a la vida.

La protodeclaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 señala –entendámonos– una exigencia verdadera: el hombre es portador de derechos que derivan de su naturaleza y, por tanto, en última instancia, de Dios. Todos deben respetarlos –los terceros tanto como los sujetos que son sus titulares– porque la naturaleza humana y la existencia del sujeto no están en la disponibilidad de nadie. Estos derechos son naturales no porque sean propios de la condición salvaje del hombre, sino porque constituyen exigencias del orden de la naturaleza humana, que no es un orden construido (por la voluntad) sino un orden dado que exige respeto.

La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano respondió a esta exigencia a partir de presupuestos erróneos y con una teoría equivocada. En primer lugar dejó indeterminada la naturaleza del derecho. La Declaración, en efecto, se preocupó exclusivamente de reivindicar la igualdad o, si se quiere, la universalidad. No se preocupó, sin embargo, de individuar la naturaleza y el fundamento del derecho. Se limitó a hacer el elenco los derechos, que se indican como libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Aunque diera de ellos explícita o implícitamente definiciones muy discutibles, más aún erradas. La libertad se identificó con la libertad negativa, es decir, como absoluta autodeterminación del querer; la propiedad, como derecho de gozar y disponer de modo absoluto y exclusivo; la seguridad, como garantía cierta de los «derechos» que la sociedad debe a los individuos; la resistencia a la opresión, como poder de expulsar cualquier interferencia de la esfera «privada» delimitada por la ley positiva finalizada –a su vez– a la conservación de la sociedad que se construye voluntariamente por los seres humanos. Peor es que, como se observaría en todo su alcance sólo cuatro años después, los derechos –también estos derechos– se identificarían con los derechos del hombre en sociedad. La Declaración de 1793 los identifica, pues, con los derechos civiles, esto es, con los derechos puestos por el ordenamiento positivo. Premisa ésta de la teoría según la cual los derechos serían solamente «reflejos»; y premisa, también, ésta de las doctrinas que inspirarán diversas Constituciones de la segunda posguerra mundial (que se refieren explícitamente a los derechos humanos), las cuales sostienen que el hombre puede invocar como derecho solamente el puesto por la misma Constitución, aunque interpretado –a veces– como «tipo abierto». Por tanto, es siempre el soberano (sea el Estado o el pueblo) quien discrecional y arbitrariamente establece lo que debe ser considerado derecho y lo que no es derecho. Así se cierra el círculo. La superación del ordenamiento jurídico positivo, por más que postulada en primera instancia aparentemente por las Declaraciones del derecho del hombre y del ciudadano, se extingue. Y el derecho viene a coincidir con el derecho subjetivo entendido como facultas agendi concedida al soberano.

2. ¿Heterogénesis de los fines?

La aparente heterogénesis de los fines (es decir el llegar a consecuencias contrarias a las finalidades perseguidas), a la que han llegado todas las Declaraciones históricas de los derechos del hombre y del ciudadano, debería inducirnos a reflexión. Los derechos que éstas propugnaban son en realidad pretensiones a las que, si se observa bien, las puertas de los ordenamientos jurídicos positivos han permanecido sustancialmente cerradas. Si las han recibido, ha sido en parte, con cautela y con reserva, ya que han entendido fundadamente que las pretensiones representasen (y representan) una amenaza para el mismo ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, algunos ordenamientos jurídicos vigentes han introducido el instituto de la objeción de conciencia a la práctica del aborto procurado, pero han subordinado simultáneamente su utilización a la posibilidad de que se practique el mismo aborto por médicos y personal sanitario no objetor. Si su ejecución resultase imposible por causa de la objeción generalizada y concurriesen algunas circunstancias el instituto de la objeción de conciencia se suspendería. Algo así como decir: al individuo se le reconoce la facultad (derecho subjetivo como facultas agendi puesta positivistamente) a condición de que su ejercicio no impida la realización de la voluntad del soberano. El derecho subjetivo positivista viene, así, debilitado hasta el punto de poder desaparecer. Pero lo que debe ser objeto de consideración y digno de ser subrayado es que esto estaba ya previsto en la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789. De ahí que el modo de entender el derecho por las Declaraciones lleva no sólo al positivismo jurídico sino incluso, en último término, al nihilismo jurídico.

3. La aporía de los derechos humanos

Que el derecho de los derechos humanos representa una aporía lo evidencia la imposibilidad de llevar a su definición. No debe olvidarse, en efecto, la constatación de Jacques Maritain según la cual resulta imposible llevar a la individuación del derecho de los derechos humanos y, por tanto, de los mismos derechos humanos e incluso a su definición. La comisión instituida por la ONU al término de la segunda guerra mundial para definir los derechos humanos fracasó, en efecto, en su finalidad, al no lograrlo siquiera sobre bases sólo convencionales. Tanto que Maritain sugirió entonces –cosa absurda y singular en un filósofo– aplicar derechos cuyo contenido permanecía ignoto. Con el filósofo francés de orientación católica concuerdan plenamente juristas y iusfilósofos contemporáneos de orientación laicista, por ejemplo el italiano Norberto Bobbio y el español Gregorio Peces-Barba. La cosa es importante porque el derecho de los derechos humanos se deja así a merced de las ideologías, que se convierten en peligrosas para el derecho sustancial, el verdadero, en el momento en que encuentran apoyo en el soberano (el Estado, el pueblo, la mayoría contingente) para su intento de aplicación. La efectividad, sin embargo, no es en sí misma ni por sí misma la juridicidad. Éste es uno de los problemas de fondo que plantea la experiencia jurídica contemporánea, para la cual esperamos que el congreso internacional que hoy se abre ha de ofrecer indicaciones útiles a fin de salir de una tal situación babélica.

4. Un esclarecimiento necesario

No quiero entrar en el fondo de la cuestión. Me limito a evidenciar su existencia y la necesidad de esclarecerla de manera articulada y profunda. Hoy, en efecto, se corre el riesgo de que la propia jurisprudencia de las Cortes constitucionales represente un elemento de confusión a este respecto por causa del lenguaje equívoco de la cultura jurídica de nuestro tiempo y, más en general, de la cultura contemporánea. Detrás del lenguaje equívoco se hallan opciones diversas, a veces contrapuestas y conflictivas que no consiguen dar razón de los derechos humanos. Al hombre nunca puede apagársele la sed de justicia que brota de su naturaleza: un filósofo del siglo XIX, que nuestro amigo el profesor Danilo Castellano conoce muy bien, Antonio Rosmini, observó que tal necesidad está arraigada de tal manera en el corazón del hombre que para saciarla a veces sacrifica hasta la propia vida. A la comunidad política contemporánea, por otra parte, no puede negársele el derecho verdadero, que es condicio sine qua non de su misma existencia.

Por ello, un debate profundo sobre el derecho de los derechos humanos es indispensable, ya que su individuación constituye la divisoria de aguas entre civilización y barbarie.