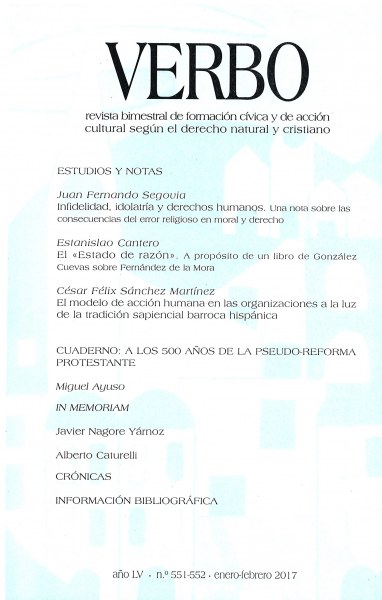

Índice de contenidos

Número 551-552

- Presentación

-

Estudios y notas

-

Infidelidad, ideolatría y derechos humanos. Una nota sobre las consecuencias del error religioso en moral y derecho

-

El «Estado de razón». A propósito de un libro de González Cuevas sobre Gonzalo Fernández de la Mora

-

El modelo de acción humana en las organizaciones a la luz de la tradición sapiencial barroca hispánica

-

- Cuaderno

- In memoriam

-

Noticias

-

LIV Reunión de amigos de la Ciudad Católica: «La comunidad política: organización y ordenamiento. En el centenario de Juan Vallet de Goytisolo

-

El centenario de Juan Vallet de Goytisolo en el Seminario de Derecho Natural de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

-

El centenario de Francisco Elías de Tejada

-

Congreso-peregrinación en el centenario de las apariciones de Fátima

-

- Crónicas

-

Información bibliográfica

-

Miguel Ayuso, Constitución. El problema y los problemas

-

Ricardo Marques Dip, Seguridad jurídica y crisis del mundo posmoderno

-

Miguel Ayuso (ed.), Consecuencias político-jurídicas del protestantismo. A los 500 años de Lutero

-

Danilo Castellano, Martín Lutero. El canto del gallo de la modernidad

-

Agustín Fernández Escudero, El marqués de Cerralbo. Una vida entre el carlismo y la arqueología

-

Jean de Viguerie, Le passé ne meurt pas. Souvenirs d'un historien

-

Sebastián Sánchez, Ernst Psichari. Biografía de un centurión

-

Giovanni Turco, Valori e deontologia. L'assiologia di Nicola Petruzzellis

-

Ängela Pellicciari, La verdad sobre Lutero

-

José Díaz Nieva, El nacionalismo bajo Pinochet: 1973-1993

-

Pablo Cervera, Operación a corazón abierto

-

Matteo Liberatore, Il naturalismo político

-

Mario Soria, Ensayos de estética

-

La revolución protestante y su impacto político

1. Incipit

Es sabido. El 31 de octubre de 1517, el R. P. Martín Lutero, de la Orden de San Agustín, Maestro en Artes y Doctor en Teología, profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg, dejó clavado (o así) en la puerta de la iglesia del castillo de esta localidad un escrito donde se contenían sus 95 tesis sobre el poder y eficacia de las indulgencias[1]. La disputa que encendió contra Roma trascendió sin embargo el orden disciplinar y dogmático en el que sucesivamente se fue desarrollando, para entrañar importantes consecuencias de orden moral, jurídico y político. No podía ser de otro modo, pues la Cristiandad, la res publica christiana, con todos sus límites, defectos y desfallecimientos[2], era una agrupación jerárquica de pueblos, entrelazados con arreglo a principios orgánicos en la subordinación al emperador y al pontífice, los dos astros de que había hablado San Bernardo de Claraval[3].

El ataque al papado no podía sino arrastrar de inmediato efectos reflejos sobre el emperador. Ahora bien, Lutero no se limitó con su revuelta a desconocer en los hechos las autoridades de la Cristiandad, sino que forjó un sistema teórico (pre-ideológico) con evidente relieve práctico, en el sentido aristotélico, esto es, moral, jurídico y político. De manera que el enfoque histórico, por más que leída la historia con categorías filosóficas, deba ser completado con otro formalmente filosófico. Esto es lo que hemos pretendido, siguiendo la senda de los maestros del pensamiento tradicional hispánico de la segunda mitad del siglo XX, que lo vislumbraron y explicaron con nitidez.

El profesor Álvaro d’Ors, por ejemplo, al dirigir una mirada retrospectiva sobre el sentido de su obra, observaba que estaba estrechamente anudada a la consideración de los efectos del protestantismo en la ética, la política, el derecho y la economía, «contra la secularización del espíritu “europeo” no-confesional, contra la forma política del “Estado”, contra el “derecho subjetivo”, contra el “consumismo capitalista”»; al tiempo que indicaba por lo mismo la necesidad de hacer un previo análisis crítico de las consecuencias de la Reforma protestante y «un perseverante esfuerzo por su depuración mediante la apertura de nuevas actitudes auténticamente cristianas, es decir, católicas: una nueva Ética confesional de la que dependa un nuevo “ordo orbis”, un nuevo derecho justo y un desmantelamiento del “status quo” capitalista»[4].

Y el profesor Francisco Elías de Tejada, por su parte, creador de las Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, y autor de un espléndido cuadro sobre las rupturas de la Cristiandad, sitúa en Lutero la primera y capital, ya que si bien «la herejía luterana es igual que muchas de las herejías medievales en materia herética, e incluso repite a la letra alguna de ellas, como la de Wycleff y Huss en la concepción carismática del poder político, en negar la transubstanciación eucarística y en exaltar los ánimos de los campesinos en las guerras de los “lollards” o en la “Bauernkrieg”; empero se diferencia entre todas por la gigantesca difusión y el arraigo que le brinda ocasión propicia»: «Mientras la Cristiandad medieval anterior a Lutero era, pese a las fisuras, edificio político cimentado sobre la unidad de la fe, a partir de Lutero tal unidad será imposible. Después de Lutero, al desaparecer la unidad de fe, muere el organicismo espiritual de la Cristiandad, para ser sustituido por Europa, equilibrio mecanicista entre creencias diferentes que coexisten»[5].

2. Europa frente a la Cristiandad

Tal mecanicismo de las conciencias, consecuencia directa de la instauración del libre examen, lo trasladará Maquiavelo a las conductas, Bodino –por medio de la souveraineté– al poder político y al derecho natural Hobbes (con la secuela de Locke), consolidándose en las instituciones políticas europeas: «La Cristiandad muere para nacer Europa cuando ese perfecto organismo se rompe desde 1517 hasta 1648 en cinco rupturas sucesivas, cinco horas de parto y crianza de Europa, cinco puñales en la carne histórica de la Cristiandad. A saber: la ruptura religiosa del protestantismo luterano, la ruptura ética con Maquiavelo, la ruptura política por mano de Bodin, la ruptura jurídica en Grocio y Hobbes, y la ruptura definitiva del cuerpo místico cristiano en los tratados de Westfalia. Desde 1517 hasta 1648 Europa nace y crece, y a medida que nace y crece Europa, la Cristiandad fallece y muere»[6].

Esa oposición entre Cristiandad y Europa, asentada con firmeza en el pensamiento hispano tradicional[7], conduce a la separación tajante entre la geografía y la historia de Europa, con la consecuencia implícita de contemplar ésta como un concepto histórico, es decir, «un tipo de civilización, un estilo de vivir, una concepción de la existencia, lo que los alemanes llamarían una Weltanschauung»[8]. El problema se traslada, pues, al contenido de esa civilización. Y ahí comienzan las discrepancias.

Christopher Dawson, por ejemplo, no veía diferencias entre la civilización medieval y la moderna, de manera que ésta no habría sido sino prolongación de aquélla[9]. Otros, pienso por ejemplo en Augusto Del Noce, han insistido en la divisibilidad de la modernidad, una en continuidad y otra en oposición con los siglos cristianos[10].

Se comprende la visión del primero, inmersa en el horizonte inglés, donde las formas de vida medieval se conservaron en alto grado. La razón reside en el don precioso de la estabilidad, que permite a los hombres ordenar su futuro y el de sus familias de acuerdo con leyes eternas, y que durante la edad contemporánea quizá sólo lo haya poseído la monarquía británica[11]. Nada de esto aconteció en el mundo latino y, en particular, en el hispánico. Lo que explica las visiones opuestas.

Sostiene Dawson, en efecto, que –frente a muchos de los tópicos más corrientes– España no fue solamente una parte integrante de la comunidad europea sino una de las creadoras de la cultura europea moderna, esto es, postrenacentista. Y piensa que la causa real de la moderna incomprensión de España y de su cultura ha de buscarse en la incomprensión de Europa, pues se ha hablado y escrito tanto acerca de las dos Españas que ha podido caer en el olvido que en realidad hay también dos Europas, y que esa Europa a la que España pertenece, la de la cultura barroca, posee un mayor grado de unidad internacional que la cultura de la Europa nórdica. Sin embargo, la historiografía protestante del norte de Europa ha despreciado y minimizado la importancia y el valor de la cultura barroca. Y, lo que resulta sorprendente, la mayoría de los historiadores españoles –continúa Dawson– no le ha prestado mucho interés. Pero la cosa no para ahí. Pues el concepto de Europa vino a tener de resultas en España un significado peculiar, de manera que si en el norte la idea de Europa se asocia a la tradición y especialmente a la Cristiandad como unidad supranacional, en España, por el contrario, ha adquirido un carácter antitradicional, asociándose con la innovación e introducción de nuevas formas de vida y de ideas revolucionarias y subversivas: «Es fácil comprender la razón de todo esto. En España, el partido innovador ha sido siempre el patrocinador de la europeización, de tal modo que era lógico que los más apegados a las tradiciones e ideales nacionales miraran a Europa como un poder externo y hostil, como una unidad que se oponía a la unidad española, como la incorporación a un modo extraño de vida y a unos ideales diferentes e irreconciliables»[12].

El pensamiento tradicional español, en efecto, sostiene que entre la civilización medieval y la moderna se halla la secularización: «Europa, pues, no sería sino una fórmula secularizada para designar la Cristiandad». Por eso, «España, reacia a la Reforma, no podía ver con agrado aquella suplantación [...]. Para la mentalidad española no podía haber gran diferencia entre un católico de América y otro de Europa. Aquello también era Cristiandad. Sí había, en cambio, una gran diferencia entre un católico y un hereje, europeos los dos. La discriminación se fundaba, pues, en un criterio de fe, no en diferencias de raza, de localización geográfica, de clima cultural, etc. Europeísmo, occidentalismo, son formas de separatismo, pero teológicamente inadmisibles»[13].

De manera que España no vino a ser sino una cristiandad menor y de reserva, retaguardia fronteriza que perpetuó en el tiempo el antiguo espíritu que agonizaba víctima de la Europa laicista en casi todas las latitudes. Y el europeísmo quedó como «el ideal de incorporarnos a la Europa moderna, coexistente y religiosamente neutra, abandonando el sentido de nuestro pasado, fiel siempre a la unidad político-religiosa de la catolicidad»[14]. Sólo recientemente, con el acceso de España al «nivel europeo», se ha difuminado el matiz, que sin embargo conserva un cierto significado toda vez que las fuerzas laicistas siguen acogiéndose al tópico de Europa y la europeización para vender sus productos culturales en el mercado nacional[15].

3. La secularización

El rasgo que caracteriza la Europa moderna, suplantadora de la Cristiandad, es –como acabamos de ver– la secularización. Que en buena medida resulta también del protestantismo[16]. La sociedad cristiana, primeramente, estaba formada por una red de instituciones que gozaban de autonomía interna, de manera que el hombre encontraba su libertad dentro de ese conjunto de sociedades. Libertad, pues, de desarrollarse en ese medio y, en su caso, de escoger en caso de conflicto entre las distintas instituciones, coronada finalmente por la libertad de darse a Dios y participar así en la libertad divina[17]. Es aquí precisamente donde aparece un segundo rasgo de la unidad cristiana, pues en la Edad Media predominaba una convicción vital de que la realidad es obra de Dios, que todas las cosas que son han sido creadas por Él de la nada y que, por lo tanto, la realidad no es sino un don, un regalo de Dios. Que contiene sus propias leyes, reflejos de la sabiduría y del amor divinos, y que en el hombre se encuentran de manera especial pues no se somete tan sólo a la ley sino que se autogobierna también según su dictamen[18]. Finalmente, en tercer lugar, vemos cómo la sociedad medieval se componía de un mundo sagrado: puesto que Dios se hizo hombre, la creación entera se elevó a un nivel sagrado, lo que podría llamarse la divinización de la realidad. Cabía distinguir pero no separar Iglesia y comunidad política, sobrenatural y natural: «La consagración del mundo hizo que el hombre considerase una cosa o una institución, no como tal cosa y nada más, ni como un bloque de materia sin sentido, sino como una realidad bañada en la gracia de Dios. Toda la realidad vivía su propia vida, pero la vivía dentro de la Vida de Dios. Dios estaba tan cerca del hombre que éste casi le tocaba físicamente. Le veía a Él en todas las cosas que existían. El símbolo más dramático de esta sacramentalización del cosmos se encontraba en el rito de la coronación. Aunque el rey o el emperador no recibía ningún sacramento nuevo cuando se coronaba (sólo hay siete sacramentos, ni más ni menos), el rey sí recibía un sacramental. Su juramento a las leyes del país y a la justicia no era simplemente un contrato entre el mismo rey y sus súbditos. Al contrario, era un contrato dentro del cual figuraba Dios y su gracia. El orden político así como el orden social pertenecían al orden de los sacramentales. El cielo se mezclaba con la tierra a fin de bendecirla y el tiempo se absorbió dentro de la Eternidad. Toda la creación encontraba su ritmo en la vida trinitaria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La sociedad sagrada, en fin, era una consecuencia de la Encarnación y de la Redención. Un Estado separado de la Iglesia, una sociedad despojada de lo divino, una religión restringida a la intimidad de la conciencia individual, habrían sido pesadillas y monstruosidades para el hombre de la cristiandad en los siglos de su florecimiento. Había una unión entre lo divino y lo natural que era el resultado de la estructura misma de la existencia, tal y como aquella existencia se había transformado por la obra salvadora de Cristo»[19].

El humanismo renacentista, primero, y el protestantismo, después, aunque no dejaran de observarse entre ambos algunas tensiones e incluso oposiciones, militaron de consuno para quebrar ese mundo sacral e impulsar la secularización[20]. El primero tomó como punto de partida un dato psicológico, que produjo un impacto en el orden político-social y revistió también un sentido religioso. Psicológicamente el hombre descubre las potencialidades que pertenecen a la naturaleza humana por sí misma, sin ninguna referencia a la gracia de Dios, despojando de resultas hombre y realidad natural de su sello sagrado. Además del impacto político de tal actitud, sobre el que luego volveremos, cabe señalar un complejo significado religioso, pues la religión empezó a retirarse a la conciencia personal del hombre, tal y como Dios se retiró del mundo: la fe pasó de acto corporativo a puramente individual[21].

Es claro que se trató de un proceso, en cuyo desarrollo el tiempo tuvo un papel importante. En el ámbito religioso, por ejemplo, no profesaron el ateísmo ni la mayoría de las personalidades más significativas ni menos aún las masas. Pero muchas cosas comenzaron a apuntar hacia un futuro que no sólo rechazaría el carácter sagrado del mundo sino también la propia realidad del Dios cristiano. Quizá pueda señalarse una excepción en el mundo hispánico, donde en cambio el Renacimiento no tuvo este significado discretamente rupturista, sino más bien el de un singular enriquecimiento humano del teocentrismo medieval, que terminó revolviéndose naturalmente contra el antropocentrismo. En eso consiste propiamente la civilización del Barroco[22].

Un escritor brillante, a propósito del Quijote, lo ha explicado recientemente: «En la Primera Parte, Don Quijote encarnaba el espíritu de una Edad Media moribunda y avasallada por la petulancia juvenil del Renacimiento, que despreciaba a un personaje que aún se regía por los códigos de la caballerosidad, tratándolo como a un cachivache ridículo y apolillado. En la Segunda Parte, se ha producido en la obra de Cervantes la misma metamorfosis que se estaba produciendo por aquellos mismos años en la vida española: el Renacimiento refractario a Don Quijote se rendía, decrépito y desfondado, ante el tesón renacido de la Edad Media, tan entrañada en los ideales quijotescos. Don Quijote se erige así en símbolo de una España que batalla contra su época, que tiene el cuajo de combatir el espíritu triunfante y orgulloso del Renacimiento hasta conseguir doblegarlo, enarbolando la vigencia de una cosmovisión medieval. Cervantes supo simbolizar esa batalla a través de la hazaña de su personaje, que logra imponerse sobre un mundo huraño y hostil. Y a esta hazaña quijotesca de volver a imponer los ideales de la Edad Media sobre el espíritu podrido del Renacimiento la llamamos Barroco»[23].

Pero la destrucción de la unidad cristiana, debilitada por el espíritu renacentista, y la aceleración del proceso secularizador, hubieron de aguardar hasta la Protesta luterana y sus secuelas[24]. Es verdad que Lutero, de un lado, representó una reacción contra el optimismo del tiempo, con el fatalismo predestinacionista, y al romper la armonía entre la fe y las obras, consiguiente a la separación de gracia y naturaleza, rompió también todos los vínculos sobre los que se asienta la vida social y política verdadera. Y es que si la naturaleza humana carece de valor, tampoco vale nada la razón y, consiguientemente, el hombre no puede descubrir las leyes de la política y de la vida moral. Desaparecía, así, «el maravilloso equilibrio lógico de la libertad con la ley natural en el negocio de la salvación eterna, […] construido sobre el dualismo del Creador que legisla con la criatura humana, libre, racional y responsable»[25].

La esterilidad cultural e histórica implicada en un tal planteamiento se tornó en agresivo agente secularizador con el calvinismo, destructor de la unidad de todas las cosas en el corazón de la vida tradicional. De modo que por otra vía aparentemente opuesta a la del Renacimiento, se iba a afirmar la visión no sacramental de la existencia, constituida en elemento intrínseco de la cosmovisión protestante: la doble revelación –natural y sobrenatural– de Dios al hombre es un sofisma papal, el mundo carece de un valor sacramental que pueda conducirnos a su Creador…[26]. Esa es la «teología» con que los puritanos desembarcaron en Massachusetts y que iba a conformar más adelante la ideología «americanista»[27].

4. El Estado

El producto secularizado de la Cristiandad que llamamos Europa se configuró de iure tras la Paz de Westfalia como un concierto de «Estados». También ahí nos encontramos con la sombra del protestantismo.

Cualquier referencia al «Estado» porta consigo ambigüedades varias que obligan a una primera labor de poda de sus significaciones[28]. Limitándonos a una de las ramas más frondosas, bastará ahora con recordar que –más allá de la intemporal comunidad política– el Estado, como concepto histórico, viene identificado con el «Estado moderno»[29]. Así, frente a la confusión instaurada por los grandes iuspublicistas alemanes del siglo XIX[30], que aplicaron sus propias categorías (separación de poderes, diferencia entre sociedad y Estado, etc.) al mundo griego, romano o medieval, el Estado –sustituyendo las viejas formas de convivencia política– se formó en un momento histórico como una persona distinta de los ciudadanos: entidad artificial fruto del contrato social, producto del ingenio humano, y dotada de soberanía[31].

La historia del Estado se ha acometido en muchas ocasiones y desde muchos ángulos. Como en tantas otras se ha destacado la naturaleza de la soberanía, tan ligada al anterior[32]. Basta con recordar aquí, simplemente, el resultado de un esfuerzo reciente para trazar la historia del concepto de gobierno en Occidente, desde sus orígenes patrísticos –el regimen como arte de conducir las almas– hasta su fijación en el lenguaje jurídico-administrativo del Estado moderno, donde se pueden reconstruir las etapas de una secularización progresiva así como subrayar las mutaciones que –hacia el final de la Edad media– condujeron a una inversión de las relaciones entre el regimen y –en el sentido de poder monárquico– el regnum: la conclusión es que, frente a la visión extendida de que el gobierno presupone la existencia del Estado, durante siglos fueron las exigencias del régimen las que definieron las condiciones de ejercicio del poder[33]. Habrá que esperar al siglo XVI para que –después de Maquiavelo– el Estado, fruto de una evolución secular y cuajado por una crisis sin precedentes, se imponga como fundamento del orden civil y constituya el principio de las prácticas gubernamentales. Entonces el régimen, y con él una cierta imagen del príncipe virtuoso, se difuminaron en el derecho del soberano.

En la doctrina hispana, a partir de la conocida afirmación schmittiana sobre la historicidad del Estado, desde bien antiguo el profesor Álvaro d’Ors había puesto en su sitio las exigencias de la estatalidad, en particular por contraste con la experiencia hispánica. En sentido estricto, el Estado no ha existido siempre y es posible que deje de existir algún día. Otra cosa, es cierto, es que una sociedad asentada como unidad relativamente independiente en un determinado territorio se constituye siempre con un sistema de gobierno común suprafamiliar. Para designar esta forma de existencia social que siempre ha existido y difícilmente puede desaparecer –sugiere– podemos servirnos de la palabra república, con tal de que la despojemos de su referencia a una concreta forma de gobierno, en contraposición a reino, y no pretenda significar más que lo que literalmente quiere decir: «cosa pública» o, mejor, «gestión pública»: «El Estado propiamente dicho aparece en el siglo XVI como reacción superadora de la anarquía provocada en algunos pueblos europeos por las guerras de religión. España, al verse afortunadamente libre de estas guerras, no sintió verdaderamente la necesidad del Estado, y por eso la teoría del Estado –propia de los “políticos”, como se decía entonces– fue mal recibida por nuestros pensadores clásicos, y, de hecho, el Estado sólo se ha ido realizando en España con gran lentitud y dificultad, y siempre impulsado por influencias extranjeras, sobre todo francesas, pues es en Francia donde la idea de Estado alcanzó su máxima racionalización, empezando por la obra de Bodin, primer gran teórico del Estado»[34].

El orden estatal se afirmó, pues, en el contexto de la (pseudo)Reforma protestante. Que alentó el particularismo territorial, reforzándolo con su antropología pesimista impulsora de la desconfianza como categoría, y destruyó en consecuencia el carácter comunitario de la vida colectiva, pues una de las bases de la comunidad es la confianza[35]. Vayamos por partes.

El mundo cristiano estaba atado a la ley natural, pero también a un orden existencial cuya en cumbre se encontraba el Sacro Imperio[36]: se trataba de la Cristiandad, que simbolizaba la unidad de naciones y cuerpos políticos en una unión que los abrazaba sin anularlos[37]. La secularización naciente hizo posible que cada parte adquiriera conciencia de su propio genio, aislado de la comunidad total de la Cristiandad, que fue perdiendo su sentido mientras cada nación buscaba su destino fuera del bien común de todos los cristianos en el orden político, a saber, la justicia y la caridad ad intra, y la defensa contra el enemigo de la civilización cristiana ad extra: «En vez de encontrar su misión en la vida internacionalmente cristiana de todas las patrias, cada nación (salvo España y el mundo cristianizado por ella) elegía una meta política que no tenía nada que ver con el cristianismo como tal. Por ejemplo, Francia –aunque no negaba su fe católica– transigió con naciones protestantes y luchó con naciones católicas en pro de una grandeza puramente secular y nacional. Se puede llamar esta fase de la secularización del Occidente la absolutización del Estado. En último término, el Estado pesaba (y todavía pesa) más que las exigencias del cristianismo»[38].

Destruida la comunitas o universitas christiana, la idea de Estado resultaba apropiada para la construcción de una nueva forma política. El abandono del orden natural y del existencial en que éste históricamente se había concretado, en efecto, tenían que llevar a una construcción artificial y vaciada de sustancia comunitaria. La política iba a sustituirse por la «cratología», que Maquiavelo basó en el origen inmanente del poder, Bodino contribuyó a afirmar con su aporte decisivo de la soberanía y Hobbes, propiamente, construyó como una nueva «ciencia» de la política[39].

Es de observar –para comenzar– que aunque el Estado no sea inicialmente sino una forma política, pronto, por causa de sus presupuestos doctrinales y de las circunstancias históricas, va a exceder de las mismas para incidir de lleno en una transformación sustancial de la convivencia política, por mor de lo que podemos llamar propiamente la ideología, esto es, la gravitación de un racionalismo infundado. La clave reside en el abandono de la lógica del gobierno y su sustitución por la estatal, producto del contrato y de su consecuencia la soberanía. La primera se basa en la sociabilidad natural del hombre y divisa el hecho del gobierno como algo natural inherente a la sociedad con la pluralidad de leyes fundamentales propia de un organismo político. La segunda, con la vista puesta en el problema del origen del poder político, se orienta por el contrario a explicarlo desde el punto de vista de la soberanía, e ingresa en los predios del constructivismo. De ahí que se arribe a la conclusión radical de que no puede haber otra forma de orden humano o extrahumano, sea natural o creado, que no sea la del Estado mismo, el modo político moderno, al igual que los griegos no concebían la vida fuera de la polis, aunque por razones bien diferentes en cuanto el origen de ésta era natural, producto de una ordenación, mientras que en aquél la organización es mecánica. Y es que, al presuponer una situación de desorden en que se vive de un modo (más que pre-político) anti-político, sea de lucha o de indiferencia, hasta que por razones de utilidad instituyen el gobierno (el Estado), son los hombres quienes en definitiva generan el orden a través de la institución artificial de lo político por medio del pacto.

Y eso gracias al concepto que legitima la forma estatal haciéndola absolutamente soberana, política y jurídicamente. En efecto, el concepto soberanía de Bodino, aplicado al Estado, unificó el concepto organicista de superioridad relativa del gobierno, incluso de supremacía política, monopolizadora de la actividad política, con la capacidad de legislar, al atribuir también el monopolio de la ley al soberano político estatal. Pues el orden estatal se organiza mediante leyes, que constituyen el derecho que crea el espacio público en el que impera. Se mezcló y confundió así lo político con lo jurídico. De momento, prevaleció lo político, mas –con el tiempo– llegaron a prevalecer lo jurídico y la juridicidad, en realidad la legislación, en detrimento de lo político y la política, la forma de actividad correspondiente a lo político: «Este cambio, preparado por Bodino y la doctrina contractualista, tuvo lugar tras la Revolución francesa bajo la influencia de Rousseau y su doctrina de la soberanía popular. La soberanía había empezado a oponer, desde el primer momento, al predominio de la costumbre como medio de conocimiento del derecho, el de la ley, autojustificándose así el Estado como soberano, cuando legitimidad y legalidad significaban todavía lo mismo, por pertenecerle el derecho, en tanto derecho legislado en su esfera de soberanía, cuya fuerza y vigencia depende de la del aparato estatal para hacerlo valer. Por eso constituye la coacción un requisito esencial del derecho estatal, en contra de la idea tradicional propia del derecho. En fin, la soberanía moderna hizo concebir la forma política, no como una forma histórica de ordenación de lo político, que es una esencia de la que participan todos los hombres, sino, según se ha indicado, como la organización mediante el derecho, en realidad las leyes, de un modo de vida que determina su propio orden y el de la sociedad. Su resultado es lo político estatal como el único orden posible y el único modo de vivir humanamente, con seguridad. Mientras la ordenación presupone libertad política, la organización crea seguridad en detrimento de esa libertad. El gobierno no es aquí una institución política de lo político, o sea, con capacidad de decidir, sino una institución estatal que se limita a desarrollar las consecuencias de la decisión originaria, los contratos de sociedad y sumisión al Estado: es mero ejecutor, poder ejecutivo»[40].

Las consecuencias implícitas en el contractualismo se desarrollaron, pues, progresivamente, en el plano histórico, gracias a la doctrina político-jurídica de la soberanía. Y se pueden resumir –según el autor a quien hemos venido siguiendo en este último trecho– en que, a medida que aumenta el grado de monopolio de la actividad política, y social, por parte del Estado soberano, crece la identidad entre el Estado y el Gobierno, perdiendo este último su carácter político a cambio de adquirir un tono burocrático, administrativo. El extendido uso indistinto de ambos términos así viene a indicarlo a las claras. He ahí, pues, las dos caras del Estado bifronte: al tiempo que rompía el antiguo universo de la Cristiandad originando un «pluriverso», impulsaba igualmente una tendencia hacia la universalización del modelo estatal, al oponer a esta unidad política unidades gemelas de estructura. Pero se trata sólo de una paradoja –lo apuntábamos antes– aparente. Que es análoga a la aparente paradoja del «pluralismo». Pues, respecto de éste, se ha observado cómo es ajeno a la pluralidad, mientras que en cambio tiende a una unicidad, bien alejada por cierto de la unidad. Y es que ambos –pluralidad y pluralismo, unidad y unitarismo– se desenvuelven en planos diferentes, entre los que no cabe encuentro. Son, respectivamente, los planos de la realidad y de la ideología. Que también aparecen en el asunto que nos ocupa. Así, de un lado hallamos la tendencia a un orden universal basado sobre la pluralidad de realidades políticas naturales; mientras que, del otro, aparece el particularismo homogeneizador y hoy diríamos globalizado. En este sentido, el Estado moderno protagonizó la primera globalización[41].

Lo recién visto nos obliga a remontarnos a sus presupuestos. La gnosis luterana consiste esencialmente en el rechazo del ser de las cosas creadas, que consiguientemente han de construirse, así como las consecuencias que comporta en el orden político (la reducción de la política a poder desnudo) y jurídico (la puesta entre paréntesis de la justicia por la ley, primero, y luego por las pretensiones subjetivas que se toman por derechos). Conviene detenerse en cada uno de ambos aspectos.

5. La libertad moderna y su secuela política

Hemos hablado de gnosis luterana, y para la comprensión de buena parte de lo ya dicho, así como de lo que ha de seguir, resulta de particular relevancia aquilatar su significado. Aunque en un primer momento no fuera palmaria sino para los capaces de divisar las consecuencias derivadas de sus afirmaciones, el tiempo se encargó de desvelar la esencia gnóstica de la Reforma protestante. Habría que esperar, en efecto, al luterano Hegel para divisar en toda su amplitud las opciones fundamentales de la Reforma, de matriz racionalista, que hace depender sus afirmaciones de «decisiones originarias» que representan elecciones no justificadas por la realidad, sino tan sólo afirmadas e impuestas sobre y contra la realidad[42].

Esto vale, por ejemplo, para la libertad, entendida como «libertad negativa»[43] que, a su vez, lleva coherentemente a la primacía de la conciencia sobre el orden –la conciencia como única fuente del bien y del mal, esto es, conciencia subjetiva que no recibe el orden, sino que pretende ser el orden en sí[44]– y al libre examen –sea absolutamente individual o comunitario, esto es, el del que se dice pueblo de Dios[45]– de la Escritura. Las «decisiones originarias» de la Reforma signan la afirmación del querer sobre la razón[46] y son –por tanto– la manifestación renovada del orgullo que caracteriza el pecado original: el orden de la Creación se «pliega» a la voluntad humana.

Tal libertad gnóstica, que tiene raíces muy profundas y lejanas en el tiempo, luciferinas y adánicas para empezar, de no servir y darse a sí mismos la ley, encontró un clima cultural particularmente favorable para proponerse de nuevo y desarrollarse con la doctrina protestante que marca la opción fuerte y decidida en favor del racionalismo. Y es que la idea luterana de la «libertad del cristiano», luego secularizada, va a ser la que dé origen al nacimiento de la ideología moderna: «Es una libertad entendida siempre como autonomía, en el sentido estricto de la palabra, o independencia del hombre respecto de cualquier clase de obligaciones o normas que se impongan desde instancias ajenas a su subjetividad. Es una libertad que sólo puede ser entendida como principio o bien primero o absoluto, pues si algo la condiciona o la limita, deja de ser lo que es […]. Lleva la marca, en toda su historia posterior a Lutero, de la negación del libre albedrío en el hombre: una premisa esencial»[47].

En el plano político la doctrina de Lutero está –como ya se ha apuntado– en el origen del Estado moderno, concebido como instrumento de castigo para la maldad humana, necesario por causa de ésta como «mal necesario»[48]. El Estado moderno, además, sobre todo a partir de la Paz de Augsburgo (1555), se hizo «intolerante»: «Tan “intolerante” como para obligar a muchos protestantes a abandonar Europa para poder preservar las propias (aunque erróneas) convicciones acerca de la conciencia, la libertad y la religión. La doctrina luterana refuerza, en virtud de un proceso gradual y articulado, el absolutismo, que no tardará en “invertirse” en la democracia moderna, en particular invocando la soberanía popular, que es el “otro” camino, respecto al Estado moderno “fuerte”, para afirmar la “libertad negativa”, la voluntad sin razón, la primacía absoluta del individuo en todos los órdenes, comprendido el de la Creación»[49].

Se trata de una utopía, sobre la que se han construido distintas doctrinas morales y teorías políticas que han producido una heterogénesis de los fines, pues ninguna, de hecho, ha conseguido alcanzar la libertad como liberación (quintaesenciada en la libertad liberal) sin contradicciones ni aporías: «No lo logró Locke, cuya doctrina ha conducido en el terreno político-jurídico al positivismo puro a través de la hermenéutica del derecho natural racionalista ofrecida –a su juicio– por el soberano. Tampoco lo consiguió Rousseau, cuya teoría política se apoya y concluye en el totalitarismo. No pudo alcanzarlo Kant, constreñido a hacer de la autonomía de la voluntad el instrumento del republicanismo y, así, a no distanciarse en los hechos de las conclusiones de Rousseau, por el que nutrió y manifestó entusiasmos irracionales. Ni siquiera pudo Hegel, que hizo del Estado el momento más alto de la subjetividad, por definición libre en su autodeterminación. Finalmente no lo obtuvieron las “nuevas” doctrinas liberales de nuestro tiempo, obligadas a invocar el nihilismo teorético (cuya afirmación constituye ya una contradicción) a fin de imponer ordenamientos jurídicos “neutrales” frente a la realidad y al bien y para imponer también praxis vitales inspiradas en el relativismo. Las dificultades y las contradicciones de nuestro tiempo son signo y, a veces, prueba del absurdo de la asunción de la libertad liberal como libertad. La libertad liberal, propiamente hablando, es la “libertad negativa”, esto es, la libertad ejercitada con el solo criterio de la libertad, esto es, sin ningún criterio. Poco importa, bajo el ángulo teorético, aunque la cuestión resulte relevante desde el práctico, que esta libertad se ejercite por el individuo o por el Estado. Lo que destaca es el hecho de que postula que la libertad sea liberación: liberación de la condición finita, liberación de la propia naturaleza, liberación de la autoridad, liberación de las necesidades, etc.»[50].

La libertad liberal es, pues, esencialmente reivindicación de una independencia del orden de las cosas, esto es, del «dato» ontológico de la creación y, en el límite, independencia de sí mismo: «Aquélla, por tanto, reivindica coherente aunque absurdamente la soberanía de la voluntad, sea la del individuo, de la sociedad o del Estado. Pretende siempre afirmar la libertad respecto de Dios y la liberación de su ley en el intento de afirmar la voluntad/poder sin criterios y, al máximo, admitiendo aquellos criterios y sólo aquellos que de ella derivan, y que –al depender de ella– no son propiamente criterios. De ahí la reivindicación de las llamadas libertades “concretas”: de la libertad de pensamiento contrapuesta a la libertad del pensamiento, de la libertad de religión contrapuesta a la libertad de la religión, de la libertad de conciencia contrapuesta a la libertad de la conciencia, etc.»[51].

En resumen, el liberalismo es hijo del protestantismo, y singularmente del calvinismo, y ambos –ha concluido un autor– son los enemigos perpetuos de la ciudad católica, de modo que «un hombre incapaz de darse cuenta del papel del protestantismo y, sobre todo, del calvinismo dentro de la historia, no puede lograr ninguna visión de la crisis de nuestros tiempos»[52].

6. El derecho subjetivo y los derechos humanos

De gran importancia resulta también la secuela jurídica de la concepción protestante de la libertad: se trata de los derechos subjetivos y a fortiori de los denominados «derechos humanos».

convertibilidad entre derecho y justicia al identificar el derecho con «lo justo», tanto en griego (to dikaion) como en latín (id quod iustum est)[53]. De manera que el derecho constituye primariamente el objeto de la justicia o la cosa justa, aunque tuviera pronto ampliaciones analógicas: el arte que lo discierne, la sentencia que lo atribuye, la misma ley (en cuanto sea justa y sólo cuando el hecho del tipo coincide exactamente con el hecho del caso) y aun la facultad moral que cada cual tiene sobre la cosa suya o sobre la que le es debida[54].

Las dos primeras derivaciones las hallamos en el propio Santo Tomás, mientras que las dos últimas pertenecen ya a la segunda escolástica, respectivamente a los padres Francisco de Vitoria, de la Orden de Predicadores, y Francisco Suárez, de la Compañía de Jesús. Señala el de Aquino que con la misma palabra derecho se denominó el arte por el que se alcanza el conocimiento de lo justo (ars artem quam qua cognoscitur quid sit iustum) y, finalmente, también la sentencia dada por aquél a quien corresponde la administración de justicia (quod redditur ab eo ad cuius officium pertinet iustitiam facere)[55]. La tercera, en cambio, ya no la acoge Santo Tomás, lo que no quiere decir que la excluya. Es cuestión de perspectiva[56]. Para él, como para los juristas romanos, el derecho no es primariamente un conjunto de reglas: de ahí que afirme expresamente que la ley no es el derecho, sino cierta razón del derecho (lex non est ipsum ius proprie loquendo sed aliqualis ratio iuris), pues «así como de las obras externas que se realizan por el arte preexiste en la mente del artista cierta idea, que es la regla del arte, así también la razón determina lo justo de un acto conforme a una idea preexistente en el entendimiento, como cierta idea de prudencia, y ésta, si se formula por escrito, recibe el nombre de ley, puesto que la ley –según San Isidoro– es “una constitución escrita”, y de ahí que la ley no sea el derecho mismo, propiamente hablando, sino cierta razón del derecho»[57]. Sin embargo, el dominico español del siglo XVI, aunque no rechace el pensamiento de su predecesor, lo contempla ya desde el ángulo de una ley cuya relevancia es creciente: por eso la ley es también el derecho (alio modo capitur ius pro lege ipsa), aunque naturalmente «en cuanto sea justa»[58]. Y con el jesuita el derecho subjetivo aparece entre los analogados del derecho, al extender éste a la facultad sobre lo que es de cada uno, o bien sobre lo que (justamente) le es debido (facultas quaedam moralis quam unusquisque habet vel circa rem suam vel ad rem sibi debita)[59].

Aunque la discusión no haya dejado de tocar a la ley como analogado del derecho, su intensidad ha sido mayor respecto del derecho subjetivo. De manera que algunos autores han criticado incluso el concepto de «derecho subjetivo» como degeneración de un orden de justicia objetiva[60], señalando que la distinción subjetivo-objetivo es producto de un análisis racionalista innecesario para la inteligencia de la realidad jurídica. Y aunque el entender el derecho también como facultad tenga precedentes en el pensamiento católico, «el empeño por distinguir la facultad de la regla, lo subjetivo de lo objetivo, es muy propio de la doctrina racionalista protestante, que tiende a reforzar el individualismo, y a relativizar la objetividad de los criterios de justicia»[61]. Otros autores, en cambio, han modulado el juicio, rechazando no tanto la concepción del derecho subjetivo cuanto su deslizamiento hacia la mera pretensión[62]. Su análisis parte de la definición de Gayo del derecho como «obligatio iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura»[63]. Que no sirve sólo para los contratos, sino sobre todo para las obligaciones naturales. De manera que incluso cuando el derecho es una facultas, no puede desligarse de una obligatio, a veces de una obligatio iuris, otras de una obligatio moralis, pues el deber que reclama ser cumplido hace nacer siempre el derecho a su cumplimiento: «El derecho subjetivo no es, por lo mismo, creado por la norma positiva. Es “recogido” por la norma positiva que reconoce al sujeto también la acción para hacerlo valer. El derecho subjetivo no es una facultas agendi basado sobre la norma agendi, como continúa sosteniendo la doctrina del positivismo jurídico. La norma agendi no puede ni poner ni quitar la obligatio iuris». El derecho subjetivo es facultas moralis, como sostiene por ejemplo Suárez[64], «en el sentido que la satisfacción de una inclinación natural o la respuesta a una vocación natural son a veces requeridos para dar cumplimiento a una necesidad o a un deber»[65].

Los «derechos humanos» han de entenderse en este cuadro, el de los procesos de la modernidad, estrechamente ligado con el subjetivismo: «En efecto, la tendencia que se manifestó universalmente desde el Renacimiento tomó la forma de una regresión desde lo objetivo hacia lo subjetivo. Así, en el campo religioso, los datos objetivos sobre las realidades sobrenaturales se vieron suplantados por el principio subjetivo del “libre examen”; en el orden moral y jurídico, las nociones de fin y de bien común y el orden objetivo instituido con miras a su realización fueron sustituidas por la “idea de deber” y por la de “acuerdo de la libertad de cada uno con la de todos”; en el plano político se dejó de mirar a las instituciones como el producto de leyes anteriores y superiores, en su fundamento, a las voluntades individuales y se las consideró, por el contrario, como el resultado de un “contrato social”, como el fruto de un acuerdo de las libertades individuales, y, por consiguiente, no se les pudo asignar más fines que la salvaguardia de las prerrogativas y de los derechos originales de los individuos; y en el campo económico, la idea de la satisfacción de las necesidades materiales se vio subordinada a la ley de la “libre concurrencia”, cuando no quedó completamente eclipsada por ella»[66].

En lo que aquí nos interesa, destaca de lo anterior la configuración de la libertad como un prius, como un valor absoluto, ausente de toda traba y limitación, y en segundo lugar, por lo que se refiere ya más directamente al derecho, el comienzo de la configuración del derecho como derecho subjetivo. En este sentido, y llegando a los últimos estadios de la secuencia, puede indicarse: «El vicio del liberalismo [...] consistió en el trastrueque del orden de los valores. En lugar de considerar las manifestaciones de la libertad como materia que hay que regular [...] convirtió a la libertad misma en la última y suprema regla. Y, como consecuencia, despojó a la razón de su supremacía práctica; no vio que el acto humano, cuando escapa a su gobierno, carece de integridad. Estos dos errores provocaron un tercero, consistente en mirar al poder del hombre como la expresión de su derecho»[67]. De ahí que con el liberalismo llegara a ser general «el deslizamiento de lo objetivo hacia lo subjetivo», confundiéndose el derecho con las prerrogativas de la persona, «con el poder –que emana de su cualidad de ser libre– de explotarlas y de ordenar su respeto»[68]. Y ese poder es a lo que se ha llamado derecho subjetivo.

Escindir, pues, la noción de derechos del hombre de la categoría del derecho subjetivo resulta tarea imposible. Y, precisamente, en virtud de los complejos supuestos –individualismo, subjetivismo, iusnaturalismo racionalista y liberalismo– en función de los cuales se gestaron, desarrollaron y consolidaron la idea de derecho subjetivo y, por ende, de derechos del hombre, estas categorías no poseen solamente una significación técnico-jurídica, sino que portan también un alcance ético o moral, político, ideológico e incluso mítico y simbólico[69]. Más aún, es a estos últimos significantes ideológico y simbólico a los que hay que conceder atención principal, pues son los que, a la postre, se muestran como verdaderamente relevantes en el universo conceptual contemporáneo y en los ordenamientos jurídicos que los consagran.

Nacidos los derechos humanos al menos virtualmente «abiertos» a la trascendencia (aunque se afirmara sobre bases racionalistas) del derecho, se han transformado en meras «pretensiones», afirmadas al principio contra el ordenamiento, codificadas sucesivamente en el ordenamiento (los llamados «derechos civiles») al tiempo que limitadas por el mismo, afirmadas indiscriminadamente al final con la ayuda del ordenamiento[70].

7. El capitalismo

El capitalismo había empezado ya a desarrollarse en los Países Bajos e Inglaterra antes de la Reforma protestante, debido a la transformación económica que llegó a ser la Revolución industrial así como al declive de los gremios y sus antiguas libertades por causa de la centralización estatal y la emergencia de la burguesía como nueva clase social. Pero el capitalismo naciente recibió su espíritu del calvinismo.

Es sabido que tanto Lutero como Calvino negaron el libre albedrío del hombre al tiempo que afirmaron la depravación total de la naturaleza humana y por ende la inutilidad de las obras para la salvación. Antes hemos hablado de la potencial esterilidad histórica y cultural del luteranismo, pues imposibilitaba cualquier desarrollo de la doctrina cristiana al basar la fe exclusivamente en la Escritura y recusar la autoridad de la Tradición de los Padres. Esa religión fosilizada y carente de todo dinamismo recibió el aguijón con el espíritu de revuelta de Calvino, al añadir a los elementos comunes mencionados un nuevo componente: que la bendición de Dios con los bienes de este mundo es signo de predestinación. De ahí el origen protestante, en especial calvinista, según la afirmación de Max Weber[71], de la ética capitalista, que fue precisamente la que –por ejemplo– convirtió en protestante el cisma anglicano. Sin el calvinismo los nuevos medios industriales habrían podido ser encauzados por la moralidad católica, al servicio del bien común en lugar de al puro bien particular, y el mundo sería hoy diferente. Pero «el calvinismo desvió el nuevo progreso económico e industrial hacia una mentalidad y una psicología con una inseguridad interna, insistiendo en que el individuo, como tal, se enriqueciera y de esta manera simbolizara su salvación para todo el mundo y para sí mismo»[72].

El liberalismo, en su vertiente económica, derivó del espíritu calvinista, y en Escocia, Inglaterra, Holanda o Estados Unidos, los calvinistas siempre han sido los grandes capitalistas. En Francia, país de mayoría católica, en cambio parte importantísima de la riqueza (sobre todo la financiera e industrial) ha estado siempre en manos protestantes. Y es que si bien el calvinismo perdió empuje en sus aspectos doctrinales retuvo su fuerza como ética (la ética protestante), una ética que coloca el trabajo en el puesto de honor de su ideario mientras que reduce la contemplación y el ocio al rango de los epifenómenos. La historia lo muestra abundantemente en la posteridad de la Revolución inglesa del siglo XVI, en la posición de los Países Bajos durante ese mismo periodo, en la Revolución francesa y en la desamortización de los bienes de la Iglesia en la España del siglo XIX.

Una visión panorámica de los distintos países europeos durante el siglo XVII permite realizar algunas observaciones[73]. En la Francia de Luis XIV, por ejemplo, la política de enriquecimiento suntuario favorecida por la Corona sirvió de instrumento para la total y definitiva sumisión de la nobleza al poder real, que resultó a la postre comprada por el poder del dinero puesto al servicio de la Corona[74]. Y si en Francia la monarquía tenía una ficticia representación aristocrática, en los países que la combatían ocurría un hecho paralelo. Así, en Holanda, donde una burguesía mercantil pura, sin aristocracia y hostil a la monarquía (aparentemente) aristocrática francesa, apoyaba a los dirigentes del protestantismo liberal que sostuvieron a Spinoza. Y singularmente en Inglaterra, donde a partir de la revolución de 1688 y las transformaciones sociales que la siguieron se iba a llegar a una situación casi inversa a la de Francia, pues el poder fue a parar a una oligarquía calvinista de comerciantes whigs que desplazaron a los terratenientes tories y concluyeron revistiendo al poder del dinero de forma monárquica: «La oligarquía liberal está representada en forma de monarquía con su Iglesia establecida, como “defensora de la fe”. Inglaterra es, a finales del XVII, un país definitivamente protestante que tiene como dirigentes de apariencia nobiliaria a los ricos negociantes que están comerciando en toda la Tierra»[75]. De ahí que se pudiera afirmar que Inglaterra no era una tanto una monarquía como una oligarquía representada monárquicamente[76]. Por eso había de convertirse en el señuelo de todas las monarquías constitucionales (y parlamentarias después): «Ésta es la tesis de Sombart […], tesis que confirman todas las historias económicas al constatar la importancia del comercio suntuario internacional en la financiación inicial del capitalismo, el sustento inicial que el colonialismo da a la revolución industrial en Inglaterra, que no habría sido posible sin esa financiación previa»[77].

A finales del siglo XVIII se produce en Francia la Gran Revolución, obra de una burguesía rica divorciada de la religión católica e influida profundamente por el espíritu protestante y capitalista que iba a asentarse con el tiempo. El símbolo se halla en la famosa consigna de Guizot: «Enrichissez-vous!»[78]. No hay frase que simbolice más cínicamente el espíritu liberal emparentado con el calvinista. El supremo bien se pone en las cosas materiales de este mundo. Más tarde la doctrina liberal y calvinista dejaría paso al ateísmo en la reacción marxista. También en la España del siglo XIX se encuentra una intervención aunque indirecta del calvinismo. Éste, que no entró en España con el rigor de la teología, se acogió en la cultura masónica. La desamortización de los bienes de la Iglesia repitió lo que ya había pasado en Inglaterra tres siglos antes. Menéndez Pelayo lo llamó «inmenso latrocinio»[79], que sirvió para crear una clase propietaria al servicio de la Revolución, pronto bautizada por sus tendencias como «moderada», finalmente confirmada en su sistema como «conservadora»[80]. La clave de las guerras carlistas es el apoyo enorme que el liberalismo español encontraba en el capitalismo europeo, un apoyo que hizo posible que un puñado de masones y burgueses, que carecían totalmente de apoyo en el pueblo, se apoderaran del destino de España[81].

8. Hacia una conclusión

Volvamos a los dos autores que nos ayudaron a introducir el tema y no han dejado de acompañarnos durante su desarrollo.

Uno nos permite resumir la perplejidad de la situación presente: «La Edad Moderna es esencialmente protestante y su inicio debe fijarse, no con la aparición de la tipografía (1440), no con la caída de Constantinopla (1453), ni con el descubrimiento de América (1492), sino sólo con la sublevación luterana contra la Iglesia (1517). Lo que no sabemos es cuándo termina la Edad Moderna –de la que la “Contemporánea” no es más que una prolongación–, pues las declaraciones de “post-modernidad” que circulan hoy por el mundo no parecen corresponder realmente a una nueva era del curso de la Historia; tampoco aquellos movimientos “futuristas” de hace setenta años fueron seguidos por un cambio histórico real y general. Hay síntomas, sí, del fracaso de una Ética no-confesional, y del Estado y del pacifismo; puede intuirse también la insatisfacción profunda por los resultados del individualismo jurídico y del positivismo legalista, y cierta alarma ante la locura de la inmoralidad capitalista; pero no sabemos cómo estos fenómenos de agotamiento general acabarán por cristalizar en una nueva forma que permita hablar, a los hombres del futuro, de una nueva era histórica. No sé. Los signos de los tiempos me parecen inexplicablemente contradictorios […]»[82].

El otro nos permite abandonar un escrúpulo. Evocaba al efecto la leyenda del Supay de la vieja mitología incaica. Se cuenta que la inmensa cordillera donde viven hoy las gentes bolivianas fue en tiempos remotos una planicie cubierta de árboles en los que anidaban pájaros de diversos plumajes. El Dios Padre Sol veía complacido desde el cielo la propia grandeza y la Diosa Luna tan sólo miraba de reojo a los mortales en las ocasiones en que salía. Un día un indio, igual que los demás, fabricó una quena, y comenzó a tocarla, y al hacerlo la naturaleza cobraba vida: los árboles crecían, los ríos corrían con más agua, los pájaros cantaban con más brío al conjuro de la pequeña flauta. Y llegó otro día en que el indio, sabedor de su fuerza, quiso probarla. Tocó su quena con tal ímpetu que, en su frenesí, la naturaleza cobró vida hasta el punto de perder su ritmo: y entonces las montañas se abatieron sobre los valles, los ríos se desbordaron, los árboles se hundieron en los abismos y la humanidad estuvo a punto de perecer. El Padre Dios, desde sus alturas, vio la obra del pequeño Supay, bajó a la tierra y trató de rehacer su obra sin éxito de tan grande que era el destrozo. Pero tomando la quena en sus manos, la quebró contra una roca. Y el pequeño Supay anduvo desde entonces de pueblo en pueblo, como un alma sin fuego, con una alforja a cuestas en que cabían todas las enfermedades y todas las calamidades, también la muerte. Así siguió durante siglos, hasta que unos hombres barbudos vestidos de hierro llegaron hasta aquellas tierras y el Supay, convirtiéndose en defensor de lo mismo que había destruido, comenzó a proteger a los indios de aquellos hombres.

Esta leyenda refleja exactamente la situación del protestantismo respecto del mundo occidental. Algunas iglesias protestantes pudieron ayer combatir el comunismo, como –añadimos– otras defienden hoy la ley natural respecto del matrimonio o la vida. Pero estas acciones carecen de contenido propio: «El Occidente era la Cristiandad medieval, y ésta la destruyó el Supay de Lutero. Que ahora quiere amparar contra los hombres que de Oriente llegan, esta misma obra que él contribuyera a destruir. Encendió la enfermedad y ahora quiere curarla. En pura lógica es el mayor de los contrasentidos la obra de este Supay que no nació en Bolivia, sino que vistió capucha de fraile agustino y nació en una ciudad alemana, en la callada Eisleben»[83].

[1] Puede verse, en castellano, la obra canónica de Ricardo GARCÍAVILLOSLADA, S. J., Martín Lutero, 2 vols., Madrid, BAC, 1976, pese a que cierta evolución del gran historiador jesuita no dejó de tener algún impacto negativo respecto de sus trabajos anteriores.

[2] Pueden verse las obras, muy diferentes, y no indiscutibles, de Alois DEMPF, Sacrum Imperium. Geschichte und Staatsphilosophie des Mittelalters und der politischen Renaissance, Munich-Berlín, R. Oldenbourg, 1929, y de Paolo GROSSI, L’ordine giuridico medievale, Bari, Laterza, 1995. Y el texto sintético y sin pretensiones, pero bien orientado, de Francisco CANALS, «Sobre la organización política de la Cristiandad medieval», en su vol. Política española: pasado y futuro, Barcelona, Acervo, 1977, págs. 201 y sigs. Finalmente, cfr. Miguel AYUSO (ed.), La res publica christiana como problema político, Madrid, Itinerarios. 2014.

[3] Cfr. Francisco ELÍAS DE TEJADA, «La Cristiandad medieval y la crisis de sus instituciones», Verbo (Madrid), núm. 103 (1972), págs. 243 y sigs.

[4] Álvaro D’ORS, «Retrospectiva de mis últimos XXV años», Atlántida (Madrid), núm. 13 (1990), págs. 90-99.

[5] Francisco ELÍAS DE TEJADA, La monarquía tradicional, Madrid, Rialp, 1954, pág. 38.

[6] Ibid., pág. 37.

[7] Cfr. Miguel AYUSO, «España y Europa, casticismo y europeísmo», Aportes (Madrid), núm. 17 (1991), págs. 65 y sigs.; «España y Europa. Las razones de un malentendido histórico», Verbo (Madrid), núm. 381-382 (2000), págs. 17 y sigs.; «La hispanidad contra Europa o como Europa», en Danilo CASTELLANO (ed.), Europa: definizioni e confini, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, págs. 61 y sigs. Aun conservándose el núcleo de la argumentación, en cada de uno de esos textos se abordan algunas temáticas específicas y complementarias.

[8] Francisco ELÍAS DE TEJADA, La monarquía tradicional, cit., pág. 33 y sigs.

[9] Christopher DAWSON, The making of Europe. An Introduction to the History of the European Union, London, Sheed and Ward, 1939, págs. 284 y sigs. Elías de Tejada le responde a la pág. 32 y sigs. del libro que hemos venido siguiendo. Y, sin citarlo, parece que Dawson se refiere a esa crítica en España y Europa, Madrid, Ediciones Punta Europa, 1959, publicado también antes en el núm. 1 (1956), de la revista Punta Europa (Madrid).

[10] Augusto DEL NOCE, Da Cartesio a Rosmini, Milano, Giuffrè, 1992. En particular tal discrepancia interpretativa se ha evidenciado en relación con la «Ilustración», que se nos presenta como un fenómeno bipolar. Pues si, de un lado, se sitúa en la continuidad del pensamiento clásico y cristiano, de otro implica la divergencia (progresivamente) radical respecto de éste. Es el sino de la modernidad, que culturalmente pertenece a la civilización cristiana, pero que filosóficamente (sería mejor decir ideológicamente) conduce a su cancelación. Por ello, algunos han querido ver en la Ilustración sobre todo esa continuidad, mientras que otros han reforzado la presentación de lo que tiene de ruptura. Cfr. Miguel AYUSO (ed.), El pensamiento político de la Ilustración frente a los problemas actuales, Santiago de Chile, Fundación de Ciencias Humanas, 2010, pág. 9. En lo que toca al mundo anglosajón, en un tal sentido, se ha hablado de «Ilustración moderada». Véase la aguda crítica de John RAO, «La ilusión americanista», en Bernard DUMONT, Miguel AYUSO y Danilo CASTELLANO (dir.), Iglesia y política: cambiar de paradigma, Madrid, Itinerarios, 2013, págs. 201 y sigs.

[11] Rafael GAMBRA, La monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional, Madrid, Rialp, págs. 99-100. Y no, como con frecuencia suele decirse, por la democracia liberal superpuesta, sino más bien a su pesar: «Esa virtud nace de haberse mantenido allí la tradición, es decir, la continuidad con el antiguo régimen, y, en gran parte, la estructura autonomista y orgánica […]. Así ha sido posible continuar allí hasta hoy el proceso, no sólo de incorporación de pueblos extraños –al modo de la antigua Hispanidad– en la Comunidad Británica de Naciones, sino de pacífica asimilación de concepciones políticas modernas, como el liberalismo, y, aun hoy, aunque con probable fracaso, del propio socialismo». Descripción quizá en exceso favorable, que encontramos matizada en otro de los autores citados cuando escribe que en el mundo inglés «en tanto grado se conservaron las formas de vida medieval, aunque sólo fuera por cauce del discurrir externo de los acontecimientos» (Francisco ELÍAS DE TEJADA, La monarquía tradicional, cit., pág. 33). Hoy Inglaterra parece particularmente destruida en el seno de un mundo generalmente deshecho: cfr. Matthew FFORDE, Desocialisation. The crisis of Post-Modernity, Manchester, Gabriel, 2009.

[12] Christopher DAWSON, España y Europa, cit., págs. 11-12.

[13] Alvaro D´ORS, «Prólogo» a la versión castellana del libro de Romano GUARDINI, Der Heilbringer in Mythos, Offenbarung und Politik, Madrid, Rialp, 1948, pág. 54, donde discrepa elegantemente de algunas de las tesis del escritor alemán. Por lo mismo, no rechazaba que «España se integre en tal o cual grupo económico, militar, técnico en fin, que abarque otros pueblos europeos». Siempre que la adhesión lo sea a título de conveniencia, sin necesidad de europeísmo: «[Porque] en el terreno de la ideología, España tiene razón y Europa no la tiene. Son ellos los que deben rectificar. No diremos que deban españolizarse, pero sí que deben cristianizarse». Alvaro D´ORS, «El equívoco del europeísmo», Montejurra (Pamplona), junio de 1963.

[14] Cfr. Rafael GAMBRA, «Comunidad o coexistencia», Verbo (Madrid), núm. 101-102 (1972), pág. 52. El autor, desde una perspectiva preponderantemente sociológica, con resonancias de Tönnies, opone el modelo de convivencia comunitaria, que en España ha pervivido hasta hace bien poco, al modelo de coexistencia neutra que está en el origen de la modernidad europea.

[15] Y es que se ha evidenciado como algo ilusorio «pensar que era posible europeizarse sin contaminarse de las lacras propias de Europa»: cfr. Álvaro D’ORS, Ensayos de teoría política, Pamplona, EUNSA, 1979, págs. 9 y sigs.

[16] Hasta los propios términos Säkularisierung y Säkularisation exhiben esa progenie protestante. Cfr. Reinhold SEBOTT, «Säkularisierung, Säkularisation», en Walter KASPER (dir.), Lexicon für Theologie und Kirche, Friburgo de Brisgovia, Herder, 2009, col. 1467-1473.

[17] Frederick D. WILHELMSEN, El problema de Occidente y los cristianos, Sevilla, ECESA, 1964, pág. 22. Libro escrito por su autor en español y que constituye un precioso (y no pretencioso) manual de filosofía de la política y de teología de la historia. Puede verse también, del mismo autor, un ensayo muy interesante sobre el significado de las instituciones y del poder político: «Donoso Cortés and the Meaning of Political Power», en su vol. Christianity and Political Philosophy, Athens, University of Georgia Press, 1978, págs. 139 y sigs. Se publicó en castellano en Verbo (Madrid), núm. 69 (1968), págs. 689 y sigs. La primera versión en inglés, en 1967, vio la luz en The Intercollegiate Review.

[18] Cfr. Juan VALLET DE GOYTISOLO, «La ley natural en Santo Tomás de Aquino», Verbo (Madrid), núm. 135-136 (19759, págs. 641 y sigs. Una vez más resulta sugestiva en extremo la explicación de Frederick D. WILHELMSEN, «The Natural Law Tradition and the American Political Experience», en Christianity and Political Philosophy, cit., págs. 174 y sigs. El texto fue redactado, con el título castellano de «El derecho natural en el mundo anglosajón del siglo XX», para las I Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, celebradas en Madrid entre los días 10 y 15 de septiembre de 1972, y publicado por vez primera en sus actas: El derecho natural hispánico, Madrid, Escelicer, 1973, págs. 209 y sigs.

[19] Frederick D. WILHELMSEN, El problema de Occidente y los cristianos, cit., pág. 24. A continuación se refiere a la mejor expresión de esa teología: «Quizás el culto del Sagrado Corazón sea el mejor símbolo para nosotros (hoy en día) de esta unidad. Aunque el corazón no es ni el cuerpo en su integridad ni el alma en su espiritualidad, sin embargo indica la unión de ambos dentro de la misma persona. Aunque la naturaleza divina de Cristo no es su naturaleza humana, su Corazón Divino “localiza” la unidad de ambas dentro de la personalidad divina del Hijo de Dios. La convicción central aquí estriba en la verdad de que ninguna cosa puede vivir una vida propiamente natural, a menos que haya sido vivificada por una Vida superior, la de Dios. Una sociedad sin Dios como centro, deja simplemente de ser humana, ya que un hombre sin la gracia cesa de ser hombre en el sentido más hondo de la palabra» (págs. 24-25). A este propósito de la devoción al Sagrado Corazón puede verse el profundo trabajo de Francisco CANALS, «El culto al Corazón de Cristo ante la problemática humana de hoy», en su vol. Política española: pasado y futuro, cit., págs. 254 y sigs.

[20] Juan Antonio WIDOW, La libertad y sus servidumbres, Santiago de Chile, RIL, 2014, págs. 207 y sigs.

[21] Frederick D. WILHELMSEN, El problema de Occidente y los cristianos, cit., págs. 26-35.

[22] Cfr. Francisco ELÍAS DE TEJADA, Tratado de Filosofía del Derecho, 2 tomos, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1974 y 1977, donde en las partes correspondientes se pueden espigar numerosos juicios en tal sentido. Trata el mismo autor, sintéticamente, el asunto en las primeras páginas de «La cuestión de la vigencia del derecho natural», en El derecho natural hispánico, cit., págs. 17 y sigs. En igual sentido, Félix A. LAMAS, «Fecundidad de la Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes», en Miguel AYUSO (ed.), El derecho natural hispánico: pasado y presente. Actas de las II Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, Córdoba, CajaSur, 2001, págs. 77 y sigs. Igualmente, desde un ángulo menos jurídico y más cultural, Frederick D. WILHELMSEN, «Jacques Maritain y el espíritu del Barroco», Nuestro Tiempo (Pamplona), núm. 58 (1959), págs. 387 y sigs., o Alberto WAGNER DE REYNA, «Barroquismo y vocación de Iberoamérica», Reconquista (São Paulo), núm. 2 (1950), págs. 97 y sigs.

[23] Juan Manuel DE PRADA, «La victoria de Don Quijote», XL Semanal (Madrid), 27 de marzo de 2016. Lo que es cierto siempre que por Renacimiento no tomemos ese perfeccionamiento de los ideales medievales ocurrido en España, sino esa revuelta europea en nombre –si se nos permite utilizar las palabras de la Escritura– de la vida por quien está muerto: «Quia nomen habes quod vivas, et mortuus es» (Ap., 3, 1).

[24] Cfr. Brad S. GREGORY, The Unintended Reformation. How a Religious Revolution Secularized Society, Cambridge, Massachusetts and London, The Belknap Press of Harvard University Press, 2012. El proceso explicativo de la descristianización de la cultura occidental sigue, pues, un itinerario principalmente protestante. Lo que no quiere decir que no impactara también (negativamente) en la cultura católica, que en una de sus líneas (la dominante) prolongó aquel proceso, en perjuicio de otra –la que hubiera podido oponerse con eficacia al paradigma protestante de la secularización– que resultó postergada. Véase José ANDRÉS-GALLEGO, «Sobre las raíces católicas de la descristianización», Rocinante (Pagani), núm. 1 (2004), págs. 13 y sigs.

[25] Francisco ELÍAS DE TEJADA, «El derecho natural, fundamento de la civilización», Revista Chilena de Derecho (Santiago de Chile), núm. 1 (1974), pág. 290.

[26] Frederick D. WILHELMSEN, El problema de Occidente y los cristianos, cit., págs. 39 y sigs.

[27] Cfr. Frederick D. WILHELMSEN, «Las raíces del protestantismo americano», Nuestro Tiempo (Pamplona), núm. 64 (1959), págs. 404 y sigs. Respecto del americanismo véanse los trabajos de Danilo CASTELLANO, Miguel AYUSO y John RAO, «Catolicismo y americanismo», Verbo (Madrid), núms. 511-512 (2013), págs. 103 y sigs.

[28] Me he ocupado del tema varias veces, pero en modo particular en tres monografías complementarias: ¿Después del Leviathan? Sobre el Estado y su signo, Madrid, Speiro, 1996; ¿Ocaso o eclipse del Estado? Las transformaciones del derecho público en la era de la globalización, Madrid, Marcial Pons, 2005, y El Estado en su laberinto. Las transformaciones de la política contemporánea, Barcelona, Scire, 2011. En relación con el tema específico de la progenie protestante del Estado puede verse el erudito ensayo de José A. ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, Reforma protestante y Estado moderno, 2.ª ed., Granada, Comares, 2008.

[29] Carl SCHMITT, «Staat als ein konkreter, an eine geschichtliche Epoche gebundener Begriff» (1941), en su vol. Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materialen zu einer Verfassungslehre, Berlín, Duncker und Humblot, 1958, págs. 375 y sigs., y Der Nomos der Erde im Volkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Colonia, Greven, 1950. En la doctrina española véase Álvaro D´ORS, Papeles del oficio universitario, Madrid, Rialp, 1961, y Ensayos de teoría política, cit., y Dalmacio NEGRO, Gobierno y Estado, Madrid, Marcial Pons, 2002.

[30] Cfr. ERNST-WOLFGANG BÖCKENFÖRDE, Die deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung im 19 Jahrhundert, Berlín, Duncker und Humblot, 1961.

[31] Cfr. Bertrand DE JOUVENEL, Du pouvoir. Histoire naturelle de sa croissance, Ginebra, Éditions du Cheval, 1945. Resulta muy agudo el comentario que le dedicó Rafael Gambra encabezando la versión castellana, Madrid, Editora Nacional, 1956, y reproducido posteriormente en su volumen Eso que llaman Estado, Madrid, Montejurra, 1958. Cfr., igualmente, Francesco GENTILE, Intelligenza politica e ragion di Stato, Padua, CEDAM, 2000.

[32] Cfr. Manuel GARCÍA PELAYO, Del mito y la razón en el pensamiento político, Madrid, Revista de Occidente, 1968, e Idea de la política y otros escritos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983; Richard H. S. CROSSMAN, «The beginnings of the modern State», en su vol. Government and the Governed. A History of Political Ideas and Political Practise, Londres, Christopher, 1939; Friedrich August VON DER HEYDTE, Die Geburtsstunde des souveränen Staates, Ratisbona, Josef Abbel Verlag, 1952; Gioele SOLARI, La formazione storica e filosofica dello stato moderno, Turín, Giappichelli, 1962; José Pedro GALVÃO DE SOUSA, O totalitarismo nas origens da moderna teoria do Estado, São Paulo, Saraiva, 1972; Bertrand DE JOUVENEL, Les débuts de l´Etat moderne, París, Fayard, 1976.

[33] Michel SENELLART, Les arts de gouverner. Du «regimen» medieval au concept de gouvernement, París, Seuil, 1995.

[34] Álvaro D´ORS, Una introducción al estudio del derecho, 8ª ed., Madrid, Rialp, págs. 118-119.

[35] Dalmacio NEGRO, Historia de las formas de Estado, Madrid, El Buey Mudo, 2010, págs. 81 y sigs.

[36] Cfr. Francisco ELÍAS DE TEJADA, Sacrum Imperi

[37] Hay que distinguir la nación histórica tradicional de la nación política revolucionaria. Cfr. Miguel AYUSO, «La identidad nacional y sus equívocos», en su vol. El Estado en su laberinto, cit., cap. 1; José Antonio ULLATE, «El nacionalismo y las metamorfosis de la nación», Fuego y Raya. Revista Semestral Hispanoamericana de historia y política (Córdoba de Tucumán), núm. 2 (2010), págs. 87 y sigs. La idea se encuentra apuntada, a través de una glosa de un discurso de Pío XII, en Marcel CLÉMENT, Enquête sur le nationalisme, París, NEL, 1957.

[38] Frederick D. WILHELMSEN, El problema de Occidente y los cristianos, cit., págs. 28-29. Sigue el profesor estadounidense: «Puesto que el Estado se liberaba de su dependencia de Dios, se liberaba a la vez de la Ley y de la justicia de Dios. Aquella proliferación de instituciones libres, que había marcado la Edad Media, dio paso a una centralización de todos los poderes del Estado en las manos del gobierno nacional. El gremio perdió su eficacia y se le robó al trabajador su representación en la sociedad. (Este proceso empezó en Inglaterra en el siglo XVI y terminó en España en el siglo XIX). La provincia y la región, poco a poco, se absorbieron en el Estado y, por lo tanto, el gobierno nacional las destruyó por no permitir ninguna limitación a sus poderes por parte de una sociedad inferior. La política se convirtió en un arte ejercitado por un príncipe para su propia grandeza. (Todo este proceso de centralización empezó en Francia en el siglo XV y terminó en España en el siglo XIX). La misma corona, en vez de señalar un deber político santificado y, por lo tanto, transfigurado por la Iglesia, llegó a ser un símbolo de un poder personal y a veces tiránico. Todavía el europeo del Renacimiento no se había hecho liberal –en el sentido estricto de la palabra–, pero sí había sembrado las semillas de lo que luego llegaría a ser el liberalismo» (pág. 29).

[39] Dalmacio NEGRO, Historia de las formas de Estado, cit., pág. 82. Véase mi «Dalmacio Negro, historiador del Estado», en Luis BUENO (ed.), Ismos y política. Diálogos con Dalmacio Negro, Madrid, Universidad Complutense, 2013, págs. 35 y sigs. La referencia inevitable es la ya citada de Elías de Tejada, que he completado en el también citado ¿Después del Leviathan?

[40] Dalmacio NEGRO, Gobierno y Estado, cit., pág. 23.

[41] Cfr. Miguel AYUSO, ¿Ocaso o eclipse del Estado?, cit., cap. 3.

[42] Danilo CASTELLANO, «Prime considerazioni a propósito della “riabilitazione” di Lutero», Instaurare (Udine), año XLIV, núm. 2 (2015), pág. 9. Hay versión castellana en Verbo (Madrid), núm. 541-542 (2016).

[43] Se trata de una categoría central en el pensamiento del profesor Danilo Castellano. Véase al respecto Miguel AYUSO (ed.), La inteligencia de la política. Un primer homenaje hispánico a Danilo Castellano, Madrid, Itinerarios, 2015.

[44] Danilo CASTELLANO, «Estado, ley y conciencia», en Miguel AYUSO (ed.), Estado, ley y conciencia, Madrid, Marcial Pons, 2010, págs. 199 y sigs.: «La conciencia como facultad, que en la época romántica encontró acogida crítica y en la vitalista plena realización, constituye también negación de la conciencia al no llevar al hombre a hacer el bien y evitar el mal: el bien y el mal, de hecho, son sus criaturas, y por tanto ella se hace señora no de la existencia del acto humano sino de su naturaleza. En otras palabras, la conciencia pretende calificar el acto moral y, calificándolo, constituirlo en su esencia. El sujeto, el sujeto individuo, parece exaltado. En realidad, sin embargo, desaparece al reducirse a un haz de pulsiones que está llamado a servir en lugar de usar y dominar correctamente» (pág. 200).

[45] Cfr. Ernst VON HIPPEL, Geschichte der Staatsphilosophie in Hauptkapiteln, 2.ª ed., Meisenheim am Glan, Verlag Anton Hain, 1958, vers. castellana, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1962, tomo II, págs. 23 y sigs.

[46] Juan Antonio WIDOW, La libertad y sus servidumbres, cit., págs. 239 y sigs.

[47] Ibid., pág. 237.

[48] Cfr. Danilo CASTELLANO, La naturaleza de la política, Barcelona, Scire, cap. 1. Es una versión parcial de L’ordine della política, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997.

[49] Danilo CASTELLANO, «Prime considerazioni a propósito della “riabilitazione” di Lutero», loc. cit., pág. 11. Un autor de particular importancia a este respecto es Hobbes, padre al mismo tiempo del totalitarismo y del absolutismo, que desarrolló coherentemente desde un ángulo ateo una doctrina parecida a la del derecho divino de los reyes brotada del protestantismo. Cfr. Frederick D. WILHELMSEN, El problema de Occidente y los cristianos, cit., págs. 32 y sigs.

[50] Danilo CASTELLANO, «Qué es el liberalismo», Verbo (Madrid), núm. 489-490 (2014), págs. 730-731.

[51] Ibid., pág. 731. Véase el amplio estudio de Julio ALVEAR, La libertad moderna de conciencia y religión. El problema de su fundamento, Madrid, Marcial Pons, 2013.

[52] Frederick D. WILHELMSEN, El problema de Occidente y los cristianos, cit., pág. 51.

[53] Cfr. Alain SÉRIAUX, Le droit natural, París, PUF, 1993, donde compara el derecho natural clásico y el moderno de la escuela racionalista según la interpretación de Michel Villey. En el volumen, ya citado, El derecho natural hispánico, a las págs. 231 y sigs., el profesor Guy Augé sintetiza admirablemente la singularidad del aporte de su maestro en el capítulo «El derecho natural en la Francia del siglo XX».

[54] Juan VALLET DE GOYTISOLO, «Introducción al derecho y a los denominados derechos humanos», Verbo (Madrid), núm. 259-260 (1987), págs. 1017 y sigs., ofrece una clara síntesis del proceso.

[55] SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., II-II, 57, 1, ad 1.

[56] El legalismo, aun el de la ley todavía clásica, antes –por tanto– de su mutación moderna, indujo la crisis del derecho. Hoy nos ha sido dado ver el completamiento del proceso, con la inevitable crisis de la ley moderna. Cfr. Miguel AYUSO, De la ley a la ley. Cinco lecciones sobre legalidad y legitimidad, Madrid, Marcial Pons, 2001. Un amplio panorama de la evolución de la ley en Michel BASTIT, Naissance de la loi moderne, París, PUF, 1990.

[57] S. th., II-II, 57, 1, ad 2.

[58] FRANCISCO DE VITORIA, De iustitia, 57, 1, 7.

[59] FRANCISCO SUÁREZ, De Legibus, I, 2, 5.

[60] Cfr., para un estudio de la cuestión, Michel VILLEY, Leçons d’histoire de philosophie de droit, París, Dalloz, 1957, en particular el capítulo sobre los orígenes del derecho subjetivo, así como Seize essais de philosophie de droit, Paris, Dalloz, 1969, concretamente los tres capítulos sobre el derecho subjetivo. Pero Villey, que remonta a Occam el concepto, aunque tiene intuiciones poderosas, no conoce a fondo la segunda escolástica. Véase a este respecto el libro erudito del padre Avelino FOLGADO, O.S.A., Evolución histórica del concepto de derecho subjetivo. Estudio especial en los teólogo-juristas españoles del siglo XVI, San Lorenzo del Escorial, La Ciudad de Dios, 1960. Una revisión erudita y juiciosa en Alejandro GUZMÁN, «Historia de la denominación del derecho-facultad como “subjetivo”», Revista de Estudios Histórico-Jurídicos (Valparaíso), núm. 25 (2003), págs. 407 y sigs. Quien encuentra la categoría, antes de Occam, ya en los canonistas del siglo XII.

[61] Álvaro D’ORS, Una introducción al estudio del derecho, cit., pág. 33. Donde añade que «el mismo uso de la palabra “sujeto” en vez de “persona” es moderno, y fue generalizado por Kant». Lo que en otro lugar califica así: «Un concepto [el de derecho subjetivo] que presupone, claro está, el de “sujeto” como sustitutivo de “persona”. Es evidente, para mí, que la conversión del adjetivo de significación pasiva (de “sujetar”) en substantivo activo se halla en relación con el moderno antropocentrismo individualista, que fue definitivamente entronizado por Kant, esa especie de Aquinate protestante, pero que, por serlo, ni fue teólogo, ni tampoco pudo ser santo». Álvaro D’ORS, «Retrospectiva de mis últimos XXV años», loc. cit.