Índice de contenidos

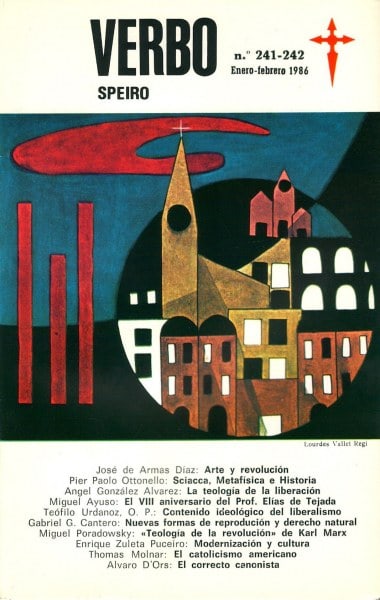

Número 241-242

Serie XXV

- Textos Pontificios

- Aniversarios

-

Estudios

-

La metafísica del ser y la noción de Creación en el pensamiento de Sciacca

-

El catolicismo americano

-

Las nuevas formas de reproducción humana ante el Derecho Natural

-

«La teología de la revolución» de Karl Marx (II)

-

Contenido ideológico del liberalismo

-

El «correcto canonista». (A propósito de los «Escritos reunidos» de Hans Barion)

-

- Actas

-

Información bibliográfica

-

Jean Dumont: La revolution française ou les prodiges du sacrilège

-

Guillaume Maury: L'Eglise et la subversion. Le C.C.F.D.

-

Santo Tomás de Aquino: Comentario al «Libro del alma»

-

Carlos Alvear Acevedo: Medio milenio de evangelización

-

Giovanni Gozzer: Estado, Educación y Sociedad: el mundo de la «escuela libre»

-

Fernando Mota Martínez: El fracaso del Estado mexicano

-

Autores

1986

«La teología de la revolución» de Karl Marx (II)

"LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION" DE KARL MARX

(II)

POR

MIGUEL PORADOWSKI

Después de haber· presentado la «teología de la revolu

ción», expuesta en el primer marxismo (

1), conviene recordar la

«teología de la revolución» del segundo marxismo para, de esta

manera, llegar a un concepto cabal de esta parte del marxismo

de

Marx.

II. LA «TEOJ,OGfA DE LA REVOLUCIÓN»· DEL SEGUNDO MARXISMQ

Este segundo marxismo, como ya lo hemos visto (2), difiere

del primero, ante todo, por el hecho de que es la obra no sola

mente de Marx, sino también de Engels. Además, utiliza el ma

terialismo histórico y el determinismo económico, teorías y doc

trinas de moda entonces, como también aprovecha las doc

trinas revolucionarias de los movimientos socialistas y comunis tas de la primera mitad del

siglo xrx,

teniendo

siempre presente

el

modelo de la Revolución francesa de los años 1789-1799

y las

experiencias de las sacudidas revolucionarias que la siguen. Sin

embargo, tal vez lo

más importante

que aprovecha el segundo

marxismo es el pensamiento revolucionario elaborado al final

de la Revolución francesa por el grupo de los «comunistas revo

lucionarios» de Babeuf, descrito

y divulgado por Buonarroti,

(1) Véase, del autor, «La teoría de la revoluci6n de Karl Mar= (I),

en Verbo núm. 237-238.

(2) Véase, del autor, «La teología de la liberaci6n», de Karl Marx (II),

en Verbo, núm. 235-236.

103

Fundaci\363n Speiro

MIGUEL PORADOWSKI

siendo sintetizado y esquematizado por Luis Augusto Blanqui,

con el cual Marx entra en colaboración. Es precisamente este

esquema blanquista de la revolución de cuatro etapas (burguesa,

democrática, socialista y proletaria)

el que Marx asimila e in

cluye en la teología de la revolución del

segundo marxismo.

Mas, antes de pasar a analizarlo, conviene todavía contestar

a la pregunta: ¿por qué Marx elabora este «segundo marxismo»

y, con

él, su segunda teología de la revolución? Ya algo hemos

hablado de esto con ocasión de presentar la segunda teología de

liberación, de

Marx; sin embargo, las motivaciones anteriormen

te mencionadas se referían sólo a su aspecto

«'liberador», mien

tras

que ahora se trata, ante todo, del aspecto «revolucionario».

Pues bien, la primera teología de la revolución, siendo

--<:omo

lo

ya hemos visto ( 2

}-abstracta,

teórica y desvinculada del

momento histórico, no fue capaz de entusiasmar a las grandes

masas obreras y sólo pudo interesar al pequeño grupo de los

intelectuales revolucionarios, como el mismo Marx o Engels. Para poder conquistar a las masas obreras fue necesario no sola

mente tomar contacto con ellas y con sus líderes, sino también

presentar la misma doctrina revolucionaria de una manera más

atrayente. Las motivaciones incluidas en la primera teología de

la revolución, a saber: la liberación -por

la revolución- de la

creencia en la existencia de Dios, de la institución de la propie

dad privada y de la institución del Estado, entusiasmaban a los

grupos de los librepensadores y de los ateos, los cuales, a pesar

de gozar de aceptación en algunos sectores de la burguesía libe

ral, no tenían mayor influencia entre los obreros

y menos toda

vía entre los campesinos, es decir, entre el sector que repre

sentaba casi el 90 % de la población en la primera mitad del

siglo xrx. Para

que la

revolución comunista pudiera pasar de la

teoría a la práctica

y pudiera remover las grandes masas, fue ne

cesario presentarla de una manera distinta: no solamente como

liberación de las alienaciones, sino también como defensa de los

concretos intereses de la clase obrera, pues sólo en este caso la

revolución marxista

podía conquistar,

tanto a los auténticos

lí

deres de los trabajadores como también a las masas obreras. De

104

Fundaci\363n Speiro

LA TEOWGIA DE LA REVOLUCION

shí que Marx considerara conveniente presentar a su teología de

la revolución liberadora en una nueva forma más atractiva y

más convincente, y hacerlo con la participación y colaboración

de los auténticos y conocidos líderes de las existentes y actuan

tes organizaciones obreras. Sin embargo, esto presentaba para Marx un serio riesgo,

pues, por un lado, brindaba la oportunidad de conquistar el apo yo de grandes masas obreras

y, por otro, exigía la aceptación de

la defensa de sus intereses inmediatos, los cuales no coincidían

con los de la revolución marxista. Marx, conservando sin alterarla su primera teología de la liberación y su finalidad única de

des

truir radicalmente la sociedad histórica (pues todo en ella fue

impregnado por

la religión), deseó formulat su segunda teología

de la revolución, de tal manera que este fin quedara completa

mente logrado, mientras las organizaciones socialistas y comunis

tas, con las cuales tomaba contacto, buscaban ante todo el me

joramiento inmediato de la situación social y económica de los

trabajadores; siendo así que estos fines se contradicen. ¿Por qué?

Porque el mejoramiento de la situación económica del trabajador

lo

tranquiliza y

lo reconcilia con

la sociedad y con la situación

existente, quitándole toda la dinámica revolucionaria, mientras

que Marx desea vincular su revolución destructora con la «cues

tión social»

y, ante todo, con la «cuestión obrera», solamente

para

aprovecl:tar el

descontento de los trabajadores para su re

volución destructora

(3 ). Los obreros le interesan sólo como

una dinámica revolucionaria real. Sin embargo, esta

dinámica se

apaga

a medida que mejora la situación de

la dase obrera ( 4 ).

(3) Por esta razón, el hombre más peligroso para Marx, en Inglate

rra,

resultó set Benjamín Disraeli (1804-1881), conocido más bien como

Lord Beaconsfidd, pues, por su iniciativa --como principal dirigente del

Partido Conservador-, aparece en Inglaterra la legislaci6n social y laboral

que defiende los intereses de los obreros, gracias a lo cual este partido,

durante casi todo el siglo XIX, contaba con los votos de las grandes ma

sas. Además, en consecuencia, los obreros ingleses, hasta hoy día, son par

tidarios

de las

ref~ y

no de

la revoluci6n.

(4) Estas diferencias de los puntos de vista y

de los conflictos gene

rados por ellos, entre

Marx y los dirigentes de los movimientos obreros,

105

Fundaci\363n Speiro

MIGUEL PORADOWSKI

En realidad, Marx sólo fingía su simpatía para con la clase obre

ra, escondiendo sus planes reales.

También sería

un error grave suponer que

la teología de la

revolución del segundo marxismo no tiene nada que ver con la

teología de la revolución del primer marxismo. Por el contrario,

ambas se complementan y, además, la primera siempre está pre

sente en

la segunda y, gracias a su permanente presencia, tam

bién esta segunda teología de la revolución tiene dimensiones

metafísicas y teológicas (demonológicas), pues por debajo de la

cobertura política ( el cambio del régimen político) y económica

( el cambio del régimen económico), siempre está presente la

primera teología de la revolución con sus cuatro características:

mundial, universal, radical

y permanente (5).

¿Qué es lo que Marx toma del

«modelo» de

la Revolución

francesa ( 6 ), y qué lo que asimila de las doctrinas revoluciona

rias de la época? La contestación no es fácil,

pues estas

doctri

nas revolucionarias están basadas en el análisis del proceso de

la Revolución francesa. Además, hasta hoy

día se discute sobre

el tema: ¿ qué fue en la Revolución francesa espontáneo y qué

previamente planificado? Y si fue planificado, ¿quién

y a base

de cuál doctrina planificaba? La doctrina blanquista sobre

las

cuatro etapas de la revolución comunista (burguesa, democrática,

socialista y proletaria), ¿fue una conclusión sacada del análisis de la Revolución francesa?

¿O más

bien

la Revolución francesa

pasó por estas etapas (7) porque fueron ellas previamente pre-

constituyen el objeto de los minuciosos estudios de varios biógrafos de

Marx, especialmente de Franz Mehring, Leopoldo Schwarzschild y de Fritz

Raddatz.

(5) Véase, del autor, «La teología de la revolución de 1'arl Marx»_ (I),

en Verbo, núm. 237-238.

( 6) Para Marx, este moddo lo constituye la Revolución francesa de

1789-1799, mientras que para Engels el modelo preferido, especialmente

para

la «etapa bmguesa», es la revolución inglesa de los años 1624-1688.

(7)

La Revolución franoesa de los afias 1789-1799 es uo modelo

para la revolución marxista y para la revolución marxista-leninista {para

la W eltrevolution y para el W eltoktober ), principalmente si se trata de

las etapas burguesa y democrática, pero muy poco si se trata de la etapa

106

Fundaci\363n Speiro

LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION

vistas? Este es un tema que no cabe dentro del presente tra

bajo;

sin embargo, tiene que ser recordado el hecho de que la

Revolución francesa del final del siglo xvm, y 1a secuencia de

las que de

ella derivan, y también las doctrinas revolucionarias

vinculadas con ella, se presentan como la principal fuente de

la

teología de la revolución del segundo marxismo. Marx estudiaba uno y

otro: la

misma Revolución francesa

(con sus

«réplicas», especialmente

el período

de Napoleón Bo

naparte,

la vuelta a la monarquía

y la revolución de 1848) y las

doctrinas revolucionarias

parcialmente elaboradas sobre el análi

sis de ella. A estos estudios se dedicaba

durante su

permanencia

en París en 1844 y después cuando vivía en la cercana Bélgica,

en los

afios 1845-1848.

El resultado de estos estudios está in

cluido, al menos parcialmente, en el Manifiesto comunista de 1848,

el cual tiene por finalidad, precisamente, conquistar el apoyo de

las masas obreras en favor de la revolución comunista planeada

por Marx. El Manifiesto comunista también indica

el camino

de esta revolución, es decir, indica

el proceso de los cambios

revolucionarios sociológicos, para llegar al comunismo.

Lo esencial en cada comunismo es la supresión de la pro

piedad privada;

de ahí que el Manifiesto comunista insiste so

bre

este punto. El texto dice: «La revolución comunista es la

ruptura más radical con

las relaciones

de propiedad

tradiciona

les;

nada de

extrafio tiene

que en

el curso de su desarrollo rompa

de la manera más radical con las ideas tradicionales hereda

das» ( 8 ). Marx lanza la idea no solamente de

la ruptura con el

régimen tradicional económico-social, basado en la propiedad pri

vada, sino también la ruptura con la

«superestructura», es

decir,

con

la cultura tradicional. Así, en el Manifiesto comunista está

socialista, siempre teniendo presente que la palabra «socialismo» aparece

mucho más tarde y está usada en muy variados sentidos.

( 8) El texto original es el siguiente: «Die k.ommunis~e Revolution

ist das radikalste Brechem mit dem überlieferten Eigentumsverhaltnissen;

kein Wunder, dass im ilirem Entwicldungsgange am radikalsten mit dem

überlieferten Ideen gebrochen wird». Manifest der kommunistischen Par

tei 1848}, en Marx-Engels Studienausgabe, 111, s. 76.

107

Fundaci\363n Speiro

MIGUEL PORADOWSKI

plenamente presente el materialismo histórico: la estructura y

la superestructura (Bau und überbau).

¿En qué consiste esta ruptura con el pasado? En la destruc

ción radical de todo el pasado histórico por la revolución. Para

Marx, la revolución no es solamente un prooeso de cambio radi

cal, es decir, de transformación de la sociedad histórica, sino ante todo es un proceso

de destrucción radical, para que de ella no

quede

nada, No

se trata de romper con el pasado, sino de des

truirlo; no se trata del rompimiento, sino de

la destrucción.

Para que este proceso revolucionario de

la destrucción sea

radical

y completo, Marx asimila la doctrina blanquista sobre la

revolución de cuatro etapas: burguesa, democrátiCa, socialista y

proletaria, lo que no significa necesariamente que estas etapas

sigan una después de la otra, pues, a veces, estas etapas se com

pletan mutuamente, ante todo en esta tarea de la destrucción del pasado. As!, la etapa democrática debería completar el pro

ceso destructivo empezado por la etapa burguesa, mientras que la etapa socialista

deberla finiquitar

el proceso destructivo de

las etapas anteriores,

y la etapa proletaria rematar todo el pasa

do, pues sólo sobre las ruinas completas del pasado puede em

pezar el comunismo marxista.

Veamos, pues,

más de cerca estas etapas del proceso destruc

tivo de la revolución marxista, la

cual, según Marx, es la con

tinuación

y complementación de la Revolución francesa; es la

Revolución f-ram:esa extendida a todo el mundo

y de esta ma

nera llevada a su plenitud.

l. La etapa burguesa,

¿Qué entiende Marx por la «etapa burguesa» de su revolu

ción? La contestación no es fácil, pues aquí entran varios aspec

tos, de los cuales dos son de especial importancia, a saber:

la

toma del poder por la burguesía y, sirviéndose del poder tomado,

la imposición desde arriba por violencia del prooeso destructivo revolucionario, es decir, del proceso de

la radical destrucción del

pasado.

108

Fundaci\363n Speiro

LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION

El mismo hecho de la toma del podet por la burguesía ya

es un acto revolucionado, pues es un cambio esencial, radical y

violento, por dos razones: primero, porque hasta

este-momento

durante

toda la historia de Europa ( con la excepci6n de algunos

casos de civilizaciones antiguas en las cuales el Estado se identi

ficaba con la Ciudad) el podet se encontraba en las manos de

los nobles (de los «caballetos» primeto y de los terratenientes después), que viven en el campo y se identifican con el campo

agricultura; además, en muchos países, se identifican tambiéII

con el feudalismo (la aristocracia, la nobleza alta y ,baja, los

hidalgos, los campesinos libres y siervos) y también con el ré

gimen

corporativo; segundo, porque se trata de un cambio violen

to, radical y acompañado del terror. El tetror -simbolizado en Francia por la guillotina-, en

el sentido de la masacre de la relativamente gran cantidad de

poblaci6n, es la característica principal de este cambio revolu

cionario. Mataban a todos los pettenecientes al estrato gober

nante, no solamente porque él se defendía, prestando resisten

-cia,

sino ante todo para deshacerse de él para siempre. Es sabido

cuán crueles fueron ambos modelos de la revoluci6n

matxista,

el

francés y el inglés, pues, en Inglaterra, Cromwel asesin6 casi

a todos los cat6licos y Francia petdi6 casi la tetcera parte de su

población. ¿Qué es

esta «burguesía»

que quiere tomar el poder y que

tanto odia al «campo» y al pasado hist6rico?

La palabra «burguesía» viene de la palabra «burgo» o «bour

go», la cual siguifica primeramente sólo el «fuette», o las for tificaciones, o el castillo, como el centro de defensa del país, pero

después, a medida que alrededor de este fuette se asienta la

po

blaci6n, el término «burgués» empieza a referirse a ella. Paulatinamente los fuertes y los castillos dan origen a las pequeñas

agrupaciones, las cuales se transforman en las ciudades, cada vez más pobladas. Estas ciudades, en muchos casos, tienen una po

blaci6n algo distinta que la del campo, pues s6lo una parte de

la población de la ciudad proviene de la poblaci6n «campesina»,

y otra parte se forma de los comerciantes .y artesanos llegados

109

Fundaci\363n Speiro

MIGUEL PORADOWSKI

de otros países, a veces muy lejanos; de ahí que, en muchos

casos, la población de la ciudad, del burgo, es decir, burguesa,

es étnicamente distinta de la del campo. Además, también son

distintas

las ocupaciones, las costumbres, las creencias y cultu

ras. Los extranjeros, especialmente si se trata de comerciantes

y de artesanos, se radican con preferencia en la ciudad. Así,

poco a poco, el elemento burgués se diferencia cada vez más del elemento «campesino»,

agrario. Se dan también los casos de las

ciudades con población no solamente étnica y culturalmente clis

tinta, sino enemiga. Así, por ejemplo, en España,

alguna parte

de

la población burguesa es principalmente

árabe y

judía, mien

tras que en Polonia oriental es frecuentemente de origen armenio

y

judío y,

en la parte occidental, alemana. En ambos casos, el

de España y el de Polonia, con el correr del tiempo, estos ele

mentos se asimilaron; sin embargo, si se trata de los judíos, esta

asimilación siempre es sólo parcial, al menos cuando siguen

profesando su religión ancestral. En Francia y en Inglaterra

-y

estos dos países nos interesan aquí especialmente, pues sus re•

voluciones

burguesas sirven como modelos para la revolución

marxista-comunista- también la población de las ciudades, al

menos hasta la mitad del siglo

XVIII ( 9) es algo clistinta de la del

campo, tanto étnica como culturalmente. Algunos historiadores subrayan que, durante la revolución en Inglaterra en el siglo

XVII,

especialmente en el tiempo de la matanza de los católicos por

Cromwell, los habitantes de las ciudades del Reino Unido colo

caban en sus ventanas candelabros de siete brazos para, de esta

manera, escapar con vida. Pues bien, en estas dos sangrientas

revoluciones, en la inglesa del siglo XVII y en la francesa del si

glo

XVIII, se lucha por el poder: la burguesía quiere arrebatar el

poder de las manos de los terratenientes. Es la luoha deÍ burgo

contra el «campo».

(9) Al final del siglo xvm empieza en Europa occidental una gran

@rigración de los campesinos a la ciudad, atraídos por los cambios que

trajo la revolución industrial; sin embargo, si se trata de Inglaterra, el

éxodo rural empezó ya en el siglo xv, cuando los latifundios dan prefe.

rencia al pastoreo y a la crianza de ovejas, lo que denuncia y lamenta To

más· Moro en su Utopla.

110

Fundaci\363n Speiro

LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION

Sin embargo, la principal diferencia entre la poblaci6n del

campo y de la ciudad en el siglo

xvm, tanto en Francia como

en Inglaterra, es cultural.

La población del campo sigue profun

damente piadosa y respetuosa de la tradición, mientras que la

población de la ciudad, especialmente desde

el Renacimiento

y

de la Reforma, abraza el liberalismo, el racionalismo, el indivi

dualismo, la secularización, el indiferentismo en materia de

reli

gión y, ante todo, rechaza el tradicional régimen «feudal» y cor

porativo. Cuando Marx, en su proceso revolucionario, incluye la «eta

pa burguesa», piensa ante todo en

la torna del poder por la bur

guesía, a la cual considera un elemento culturalmente muy

dis

tinto de la población del campo y especialmente de los terrate

nientes. Evidentemente, el interés de la «clase» burguesa dife

ría mucho

del interés de

la población del agro, pues la ciudad

rápidamente se transformaba, siendo influenciada por todo tipo

de cambios traídos por la «revolución industrial»: la nueva ma

nera de producir los bienes económicos, el desarrollo del comer

cio y un nuevo papel del dinero-capital.

Claro está que para Marx no se trata sólo de la

ti;,ma del

poder

por la burguesía, sino de su uso por ella para destruir,

desde

arriba, todo el pasado cultural cristiano. En los planes de

la revolución marxista-comunista,

la «etapa burguesa» consiste

en la destrucción radical del tradicional régimen político y social

económico, ambos basados en la institución de la propiedad pri

vada; durante esta etapa tiene que ser destruido completamente el régimen «feudal» y corporativo.

El tradicional régimen «feudal» y corporativo fue muy dis

tinto en cada

país europeo.

Hay historiadores que no demues

tran comprensión

ni simpatía para con él, tal vez por dos razo•

nes.

La primera es que, cuando hablan del feudalismo se re

fieren no a la época de su florecimiento, sino al período de su

decadencia. La segunda razón es que muchos historiadores com

parten la admiración por

la «revolución burguesa», tanto ingle

sa del siglo

·xvu, como

franoesa

del-siglo XVIII, pues son parti

darios del liberalismo, del racionalismo, del individualismo, del

111

Fundaci\363n Speiro

MIGUEL PORADOWSKI

se®larismo y, ante todo, de la indifetencia en materia de re

ligión. Sin embargo, conviene opinar sobre

el feudalismo no sola

mente en base a su período de decadencia, sino

también de la

época de su pleno florecimiento. Conviene recordar que el ré

gimen feudal político y defensivo fue acompañado de un ré

gimen social-económico corporativo, y que ambos son obras de la «historia», es decir, de la vida

misma social,

económica y po

lítica, de los acontecimientos y no de

la voluntad humana domi

nada por alguna doctrina. Nadie los «inventó», pues se impu sieron solos, como una necesidad de la vida social

organizada y

ordenada

al bien común. Mas, por debajo de

él se encontraba

una profunda y acertada filosofía social, a saber, el concepto de

la sociedad como algo semejante a un organismo biológico vivo. Sirviéndose de la analogía, se miraba a la sociedad como a un or

ganismo, en el cual cada hombre tiene importancia y dignidad

en razón a la

· totalidad

de la sociedad. Como modelo de este

concepto de la sociedad servía, siempre en base a

la analogí,¡,

el mismo organismo humano, compuesto no solamente de partes

integrales (la cabeza, el tronco, los brazos, las piernas, etc.), sino también de órganos (los «cuetpos intermedios»: el cetebro, los

oídos, los dientes, el hígado, los riñones, etc.), compuestos de

las respectivas células ( 1 O). Ninguna parte y ningún órgano del

organismo es más importante que otro, y ninguna célula es más

que las otras. Además, la importancia y el buen funcionamiento

de cada parte, de cada órgano y de cada célula depende de su

originalidad, gracias a la cual puede cumplir bien

con su

papel

exclusivo dentro de la totalidad del organismo. Gracias a la ley

de correlación

y del mutuo condicionamiento, la plenitud del

desarrollo de cada cédula condiciona

el buen funcionamiento de

la totalidad del organismo, el cual, a su vez, condiciona la ple

nitud

del desarrollo

de la célula.

Pues bien, la sociedad feudal,

y más todavía su parte «cor

porativa», analógicamente. se presenta como un organismo en el

(10) Lo estudia admirablemente Aristóteles, como nOs lo recuerda

E. Gilson en su libro De Arist6teks a Darwin (y vuelta).

112

Fundaci\363n Speiro

LA TEOLOGIA DE LA REVOWCION

cüal cada hombre-célula vivía para el bien común, en este caso.

concebido

como el bien de la totalidad de la sociedad; buscan

do su propio desarrollo, su propio

bien,' mediante

el servicio al

bien de todos, según la máxima de Santo Tomás: «Qui quaerir bonum commune multitudinis ex consequenti quaerit bonum

suum»

(Il'-II"', 47).

En otras palabras: el régimen feudal fue

un régimen del mutuo servicio ( 11 ). Su decadencia tuvo varias

causas, pero

la principal fue, sin duda, el abandono de esta filo

sotía social, la cual fue reemplazada por el nefasto individualis

mo. Una vez perdida

la conciencia de este mutuo servicio, el

concepto de la sociedad-organismo fue reemplazado por el con

cepto de la sociedad-asociación. Al organismo se pertenece nece

sariamente, pues fuera de él una célula muere. No es así con

el

organismo-sociedad humana, pues el hombre-célula, fuera del or

ganismo-sociedad

no encuentra un ambiente propicio para su

ple

no

desarrollo intelectual

y moral (la práctica de las virtudes); sín

embargo

no

muere, sino

que .su vida espiritual se atrofia, salvo

algunas excepciones, como_, por ejemplo, el caso de los cenobitas,

pues para ellos

la convivencia con. los . otros hombres está reem

plazada por la convivencia con Dios.

Una vez reemmplazado el concepto de la sociedad-organismo

por el concepto de la sociedad-asociación libre, viene también

el concepto del contrato: el hombre-individuo se junta con otros

hombres-individuos sobre la base del contrato, es decir, de una

libre asociación. En consecuencia,

la ·sociedad-organismo es reem

plazada por la ·sociedad-montón de arena, en

la cual cada . com

ponente es como un grano de -arena y no una: célula viva como

antes. · En la sociedad-organismo· todos · los hombres-células es

tán vinculados entre sí «~rgáhic0:ffieni:e», pue~ pertenecén a los

«cuerpos intermedios»; en la sociedad~montón de arena los vfn:

culos entre los asociados son casi nulos,:pues _el hombre-granito

de arena no tiene nada de común

con el, citro hombre-granito de

arena.

En la sociedad feudal

y cor~,rativa nadie se sentí~;.sólo;

(11) Véase, al respecto, d estridi~ ¡j.,'f\,rtifesor José Gerald~ Vidigal

da Carvalho, «Panorama EconómiCO,.· SQciai e_ Religioso da_ Idade M:édia»;

en la reviSta b~ileña Rua Direita, núm: it 1981. .,. · ·

Fundaci\363n Speiro

MIGUEL PORADOWSKI

en la sociedad-contrato el hqmbre es solitario, como lo subraya

Rousseau: «L'individu est un tout parfait et solitaire». Además,

según Rousseau, el hombre es una totalidad perfecta, es decir,

autosuficiente y, por ende, no precisa convivir con los demás;

lo que es absurdo, pues

el hombre, por su naturaleza, es un ser

sociable, es decir, necesita convivir con los demás y, ante todo,

con Dios, sin lo cual no puede alcanzar la plenitud de su desa

rrollo.

Pues bien,

la burguesía se

diferencia de

lo

«feudal» y

de lo

corporativo, propio del «agro», precisamente en eso, que el «cam

po» sigue viviendo según la tradición «feudal» y corporativa, es

decir, dentro de un régimen de mutuo servicio, núentras que en

la ciudad se impone el individualismo, el cual, prácticamente, se

identifica con el egoísmo. Al antiguo principio medieval

«horno

homini

frater» se opone su versión individualista: «homo homi

ni lupus». Dentro del proceso de

la revolución marxista, la «etapa bur

guesa» tiene por finalidad

la destrucción completa del «feudalis

mo» y

del corporativismo. Así, los antiguos gremios, los que en

la Europa medieval usaban el nombre tradicional ( desde los tiem

pos del imperio romano) de

«universitas» (12),

son reemplazados

.(12) Nuestras ·universida,des:_de hoy día, como escuelas superiores, son

los únicos gremio_s

medievales que

siguen conservando

el nombre «uni

versitas»,

La Unive~idad de París :usa hasta hoy día el sello con 1a ins.

cripción «Universitas magiSt:t'Orum et schOlia.rium» (según el latín de la

Edad Media), es decir~ «el gremio de los maestros y de los alumnos». La

palabra «universitas»,

como todas las palabras del

latín, sali6 paulatina

mente del uso a medida que el latín -el cual fue el idioma común de to

dos los

países europeos durante casi

dos

mil años-,

fue reemplazado por

los idiom.as

~es; sin embargo, también este desuso se produce a me

dida

de

qúe los

gremios se transforman en «sindicatos». El

gremio, por

ser

gremio {.-.üniversitas» ),

es decir, variedad en

la unidad, no podía tomar

parte

eli la lucha de clases, pues sería esO COntrario a su naturaleza y

contradictorio con su vocación y su funci6n social, como factor de uni

dad y de solidaridad. El término «universitas» es muy elocuente, pues

sul;,nya el-papel unificador: «uni-versitas», -unión en la diversidad, unidad

l! variedad. Al respecto, Juan V allet de Goytisolo escribe: Donoso

Fundaci\363n Speiro

LA TEOWGIA DE LA REVOLUCION

por los «s.indicatos», siendo éstos asociaciones encargadas de la

defensa de los intereses egoístas de sus asociados, sin tomar en cuenra el bien común, es decir, a la totalidad de la sociedad.

En el plano político, la revoluci6n burguesa destruye ante

todo el

régimen jerárquico

y su forma jurídica expresada en la

instituci6n de la monarquía. Si, algunas veces, la revoluci6n

burguesa conserva a la monarquía, como ha ocurrido, por ejem

plo, en Inglaterra, en 1688, lo hace solamente después de adap tarla a sus exigencias ideol6gicas,

quitándole todo

lo tradicional;

desde ahora, dentro del régimen político nuevo, impuesto por la

revoluci6n burguesa, el monarca no gobierna en el nombre de

Dios,

y su autoridad no viene de Dios, pues, aceptando el com

promiso con la ideología de la democracia moderna, el monar

ca

recibe su autoridad del pueblo y responde ya no ante Dios,

sino ante el pueblo (prácticamente ante

el Parlamento). No hay

ninguna difetencia esencial entre un «presidente» y un monarca

«burgués», pues ambos, de hecho,

están engranados

dentro del

sistema republicano-democrático «burgués» inmanentista:

el «pue

blo» se gobierna a

sí mismo,

sin ninguna referencia a Dios y a

Cortés (en Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo-y el socialismo, ca

pitulo II; dr. en Obras escogitl,,s, .ed. de 1903, vol. I, págs. 28 y sigs.)

había hecho notar que el Dios cat6lico es uno en la substancia y múlti

ple en sus personas: "la unidad, dilatándose, engendra eternamente la va

riedad; y la variedad, condensándose, se resuelve en unidad eternamente".

"Porque es uno, es Dios; porque_ es Dios, es perfecto; porque es perfec

to, es fecundísimo; porque es fecundísimo, es vaniedad; porque es varíe-:

dad en familia. En su esencia están de una m~nera menarrable e incom

prensible, las leyes de la creaci6n y los ejemplares de todas las cosa.a.,

Todo ha sido hecho a su imagen; por eso la creación es una y varia".

La palabra universo, tanto quiere decir como unidad y variedad juntas

en uno. Por eso, como nos explica Wilhemsen (''Donoso Cortés y el poder

politico", en Verbo, núm. 69, pág. 74), según Donoso, la monarquía ab

soluta pecó al "despreciar y suprimir todas las resistencias" contra el po

der. al destruir aquellas jerarquías corporativas en las que estas resistencias

habían nacido y que eran su encarnación. El absolutismo, pues, "violó la

ley de Dios". Al hacerlo, violó la ley de la variedad y de la unidad».

Datos y notas sobre el cambio de estructuras, Speiro, 1972, págs. 212 y siM

guientes.

115

Fundaci\363n Speiro

-MIGUEL PORÁDOWSKI

sus leyes (la ley natural y la ley positiva divina), sirviéndose sea

del régimen republicano, sea del régimen monárquico. Se trata

de una «revolución», es decir, de un cambio

esencial y complet;

en

la filosofía política: del trascendentismo se pasa al

i-anen

tismo

(13).

( 13) Se trata de un problema de principios de una extraordinaria im

portancia, a saber: de la trascendencia y la inmanencia del poder. La fi

losofía política católica está fundada sobre el Principio de la· traséendenéi~

del poder, es decir, que todo poder viene de bios y el gobernante go..

bierna en el nombre _de Dios y por el mandato divino (por ejemplo, los

padres en la familia, el rey en el Estado, etc.), como lo dice San Pablo:

«Non est potestas nísi a

Deo» (Rom., XIII;l), recordando la enseñanza d~l_

Antiguo

Testamento: «per me reges

regtlarit et fegum coóditores iusta de

cémunt» (Prov., VIIl-,15). Por eso, el obedecer a la autol'ldad y al poder

de otro

·.hombre no Viola la libertad

humana, ni

·a la dighidad · de la per

sona humana, pues, al fin y al cabo, se obedece sólo a Dios, a quien este

hombre representa.

Sin embargo, este principio, _ que fue respetado en las sociedades cris-.

lianas hasta la Revolución francesa (1789-1799), es ya ataoado.y debilitado

por las ideologías del Renacimiento ( el cual fui:, · principalmente, el rena

cimiento

del paganis'mo ), ante todo por Marsilio de Padua, en su Defensor

Pacis, y por _Maquiavelo y, después, en Francia, por Jean Bodin, quien

vuelve

al piincipio «bizantino» (pues 1.1.egó a Roma desde .Bizancio) de

Ulpiano: «quod principi placuit legis habet vigorem». Mas, es sólo gra~

cias a la Revolución · francesa, durante la cual se .impone la moda de la_

democracia rousseauniana,

basada en el culto del hombre

y en el culto·

del «pueblo», que estos principios J?aganos · irilllanelltistas entran en vigen-.

cía: y se empieza a aplicar al «puéblo»· ttllltO ~l principio de Ulpiano, CO-.

locando

el «pueblo• en lugar del príncipe ( «quod populi. placuit legis

habet vigorem»), es decir, lo que. ~~tó __ -eJ_ ~arl~~to_ üen"e_ valí!! .de_ la,

ley,

como

también las

palabras de San

Pablo" J:?Onielldo biasfemamente al

«pueblo»~ el lugar de Dios («non:esj: pótestas riisi_á po~ulo»), llegando de

esta_ manera

al concepto inmanentista

__ del .Poder'_,,_ I~ _

en las encíclicas

Hu11'1atlurn genus.e Inmoi-tale Dei.

Estas dos diferencias :filosóficas se encuentran en la·. has.e de la ántigua

monarquía.

La

monarquía cristiana ·está fundada en

la convicción. de que

el

poder viene

de Dios, de que

. el Monarca gobierna en el nombre de

Dios

y que e's responsable por _sÍJ gestión. ante todo delante de Dios. La

monarquía abSOlutista (también de

los reyes

. "que· se dicen ser cristianos,

pero que lo son solamente en su Vida privada), estando basada en el prin~

cipío

inmanentista, considera que el gobernante tiene un poder ilimitado,

116

Fundaci\363n Speiro

LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION

En el régimen tradicional, el rey fue «servus servorum Dei»

y, cuando los Papas empiezan a usar este título sólo se aplica

al

poder

papal una

expresión que,

,' de

hecho, fue

una tradición

feudal,

respetada por los monarcas

h¡¡sta el Renacimiento,lhasta

el

absolutismo, predicado por

Marsilfo de

Padua, por Jean Bo

din y otros. Dentro del sistema feudal, el rey fue el pivote, la

pieza principal de toda la estructura política, mientras que, den

tro del sistema nuevo,

impuesto por la «etapa burguesa» de la

revolución total, dónde se salvó la monarquía, el rey se aseme

ja al «presidente», como representante del Estado y del pueblo,

gozando sólo de los poderes previstos por

la cambiante constitu

ción política

y limitándose por la cambiante voluntad del «pue-

blo» (del Parlamento).

. ·

La

burguesía, que

.en el siglo xvÚr lucha en Francia contra

salvo algunas disposicfob.es constitucio:ri.ales, impuestas por -el «pueblo» Y

pactadas con él. Además, durante la . Edad Media, el poder del monarca

fue muy limitado por el mismo régimen f~dal y -por el régimen corpora-.

tivo, es decir, poi: la existencia de 108 «cuerpos intermedios» que absor-

bfan· una gran parte del poder. Cuando, gracia$ a la Revolución francesá~

entra en vigencia 1a m:óderna democracia fuma:n~ntista, el poder · absolutista

del rey es reempLizado ·¡x,r 'el poder absolutista del «pueblo», es dedr, del

Parlamento o de la :Asamblea Nacional y, en la práctica, la tiran~ de

la iJemo_cracia resulta ser mucho peor que 11!. supuesta tiranía del rey.

Desde , el PUoto de vista teológico, la filosofía trascendental ordena la

vida política hacia Dios, mientras que la filosofía política inmanent½ta la

subordina al -«pueblo», petó prácticamente a Sitahás, púes = qtíieri:-no . estií

con Dios, está con el Diablo, cómo lo expone con toda claridad Sao Agus

tín-en su obra De Civitate Dei: «qua\um -est 1.W.a· Dei altera diaboli»

(libro XXI, cap. 1, pi. 709) y agrega: .. «civitates duas, unam diaboli, . alte-.

ram.

Cristi, et eatum regern diabolum et Cristum» (libro XVII, cap . .20,

pl. 556 ). Y lluestra generaci6n-sabé i:nuy bien que no hay nih~a ·exage

raci6n en esta amtnación, pu~s Ya hemrn.-experhnentado e1 ínfi~mo hit1e

r• y seguimos experimentando el infierno del bólchevismo~ · las dos 'tor:

mas políticas totalitarias del inmanentismo, el cual también está presente,_

en forma disfrazada, en casi todas las democracias modernas.

Sobre

este

tema, Véase, José' Pédto ·Gatváo de Sousa, «Tr~scendenc;ia e

inmanencia del poder», en la revista Verbo, núm. 233-234, págs. 179.19ó,'

Madrid. ram:bién, véase, Juan Antonio Widow, El hom!Jre, animal pq[{...

tico, 1984; Osvaldo Lira, El orden politico, Santiago de Chile, 1985.

117

Fundaci\363n Speiro

MIGUEL PORADOWSKI

los remanentes del feudalismo y corporativismo, está entusias

mada con

el liberalismo, el

irtdividualismo y

el racionalismo,

formando de ellos una

ideología democráticia illmanentista, dei

ficadora

del

puebllo y,

por ende, conscientemente opuesta al

cristianismo.

De ahí que, para Marx, esta «etapa burguesa» de

su revolución comunista tenga una importancia muy especial,

pues

significa, ante

todo,

la lucha contra

el orden

cristiano y

contra

los valores culturales del cristianismo.

Huelga decir que esta revolución burguesa es, principal

mente, espontánea, que sólo parcialmente es manipulada de modo consciente y aprovechada por los enemigos del cristianis

mo, y que estos manipuladores ni siquiera sospechan que ella es

considerada por los marxistas como

una etapa

mdispensable den

tro de

la revolución marxista-comurusta, una etapa necesaria para

rematar los restos del feudalismo y del corporativismo.

Sill em

bargo,

este proceso espontáneo de los cambios históricos, en

la

medida en que se está cumpliendo, leontribuye a que sus desta

cados

protagonistas lleguen

a tomar

conciencia de lo

. que

pasa

y cada vez más conscientemente

illfluyan sobre

ellos, lo que, a

su vez, produce una situaci6n tan confusa que se hace casi. im

posible discernir entre lo espontáneo y

,lo conscientemente pr-0-

ducido

por algunos grupos organizados, la existencia de los cua

les es segura. En

la mayoría de los casos se trata de agrupacio

nes secretas, lo que impide a los historiadores su valoración exac

ta. Cuánto hubo y hay en estas asociaciones clandestinas de ele

mentos puramente aventureros y cuánto de elementos serios y

responsables, tal vez nunca lo vamos a saber exactamente.

Lo

único cierto es que la «revolución burguesa» no hubiera sido ill

cluida

por Marx dentro del esquema de su revolución comunista

como primera etapa,

si no estuviera bajo la influencia de la ideo

logía anticristiana (14).

(14) Hay que reconocer que, en algunos casos, como lo son el de Ale

mania y el de Italia, las organizaciones secretas políticas, que manipulan

y aprovechan el espontáneo proceso histórico de la descomposición del feu

dalismo y del corporativismo, tienen también otras motivaciones que las

arriba mencionadas, a saber: la 1ucha por la unidad nacional. Ambos paf-

118

Fundaci\363n Speiro

LA TEOLOGIA DE LA REVOWCION

El esquema de la revolución marxista-comunista de cuatro

etapas es mundial, pues se ttata

de la W eltrevolution ( la revolu

ción mundial), es decir, la que se extiende a

tOOú el mundo, a

todos los países, sin excepción ninguna. Desgraciadamente, en

la

actualidad, muchos países pasan por la «revolución burguesa»

( especialmente los países de la América Central y del Sur, los

países asiáticos y africanos,

la India, Australia, etc.), sin darse

cuenta de que ella es --como lo fue en el caso del siglo

XIX con

los países europeos y con Rusia- solamente

la primera etapa de

ila revolución marxista-comunista. Es doloroso constatar que los políticos de estos países no aprendieron nada de la dolorosa

ex

periencia

europea y que repiten los mismos errores que cometie

ron los

políticos europeos, permitiendo a los marxistas manejar

la «revolución burguesa» según los intereses de la revolución

marxista-comunista.

La revolución burguesa -si no estuviese vinculada con la

ideología anticristiana y si su desarrollo estuviese basado fiel mente en

la ley natural, la cual, siendo "l!llla. ley «grabada· por

Dios en el corazón humano» (San Pablo en la

Carta a las rama-

ses, al principio del siglo XIX, están compuestos de mucl;iísimos pequeños

Estados

que, en

el caso de Italia, a veces se identifican incluso-cóii ciuda

des;

el despertar del na'cionalismo busca la unidad polítict y ve el cami-

no hacia ella en la aceleraci6n de la revolución burguesa, como una fuér.

za histórica capaz de destruir con_ su dinámica al antiguo régip:i.en político

y abrir el canüno al proceso unificador. Por este motivo, algurias de -estas

conspiraciones políticas se aprovechan de todos los movimientos sµbver~

sivos y revolucionarios de la época. En Italia, la lucha contti. los Estados

Pontificios llevada a cabo fue motivada no solamente por las mencionar

das ideologías anticristianas, smo también por razones patrióticas. El dog

matismo

de

Marx y su rígida clasificación de la sociedad en dos ~es. la

burguesa y la proletaria ( clasificación completamente arbitraria y contra

ria a

la realidad, pero sí de acuerdo con su dialéctica) @ Je pennitían ver

esta lucha por la unidad política, lo que desesperab, ª loa líderes nacio

nalistas italianos y alemanes, que estaban en contacto (;QZl. , Man. desde

1848. Los pueblos sojuzgados por los grandes imperios, co¡,¡¡, Ruoia, Pm

sia y Austria, apoyaban la revolución burguesa, pues veían en dJa,. una

dinámica capaz de debilitar el establishment político del siglo xrx y ace

lerar la hora de la liberación política.

119

Fundaci\363n Speiro

['f.IGUEL PORADOWSKI

nos), está presente siempre y en todas _partes, constituyendo una

sólida base para una ,convivencia solidaria de todos los pueblos

y de todas las personas-, podría tener en la historia de la hu

manidad un

papel muy positivo, pues, en este

caso, el

paso del

féudalismo a

un nuevo

régimeñ político

no tendría un carácter

destructivo de

todo el pasado histórico,

sino constructivo: la edj.~

B.cación de una nueva etapa, como continuación de la anterior.

En éste caso tampoco podrfa ser aprovechada por los gansters

internacionales y encuadrada en

la dirección de la destructora re

volución marxista (die Weltrevolution), ni de la imperialista re

volución bolchevique mundial

( der W eltoktober ). Desgraciada

mente, no consta que los políticos de

algún país tengan una cla

ra visión de este problema. Es una tragedia

. el

hecho de que la

inevitable «revolución burguesa» (y lo

mismo se

puede decir

~

pecto

a

la «revolución

democrática») sea,

hoy, día, en los países

del Tercer Mundo

~tal como

lo fue ayer en Europa y en Ru

sia-, sólo una etapa de la revolución marxista-Comunista, -es

decir, una etapa en el camino que conduce al totalitarismo y a la

esclavitud.

¿ Por qué este espontáneo proceso histórico no . es hoy día

conscientemente dirigido por los políticos cristianos en favor de una nueva sociedad libre y respetuosa de

la dignidad humana, de

manera parecida como fue manipulada en el siglo XIX por los

enemigos del

cristianísrrio en· favor de

la

fÚtura' sociedad comu

nista

y totalitaria? ¿Acaso los cristianos

de hoy día no pueden

asumir uná responsabilidacj histói;ica

parecida

a la que asumieron

los cristianos

de

la épi,ca dé la:clecadencia ·del imperio romano?

Ellos, los del siglo quinto

y de los siguientes, sin vacilación ca

nalizaron el proceso

-histórico. éspontáneo en la dirección

de

la

«Ciudad de Dios» é impidiéron Ja imposición del bandidismo,

de

la barbarie, de. la c\estru<;ción de la· tradición y de la cultura,

incluso de

la pagana grego-romana y 'de los valores de otras. in

numerables culturas. del ·descompuesto imperio· romano y que,

ton su

valiente

hicha ·e' irtfa¡igable trabajo, cónstruyen la Cris,

tiehdad. · ·

¿Por qué, pues, nosot~~~~-;~-_el -s.igl~ -~1 encontrán_donos en

120

Fundaci\363n Speiro

LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION

condiciones J11ucho más favorables, no aceptamos este mismo.

desafío?

¿Acaso no es más

fácil imprimir el carácter cristiano

al cambio histórico del paso del feudalismo a

la civilización ut

bana (para no usar el ya tan gastado término «burguesa»), el,

paso

que

dau hoy día los país~ del Tercer Mundo, donde la in

fluencia cristiana está presente

tal vez no en menor grado que. en.

el

siglo quinto entre los pueblos bárbaros de la Europa

de en

tonces?

Al menos, aprovechando la dolorosa experiencia europea, de

beríamos defender este proceso

de cambio contra la

incorpo,

ración

en el proceso de

la. revolución

marxista para que no

sil:va

para

la construcción, por

la, Unión Soviética, de un Gulag. mun

dial.

Sin embargo, la historia nos enseña que lo que no es de Dios

es del mundo,

es decir, del «Príncipe de este mundo», como Cris

to llama a Satanás. San Agustín

tenía razón afirmando que

la

sociedad o es de Dios o del Diablo: «quarum est

una Dei al

tera diaboli» (Cívitas Dei, lib. XXI, I, 709). Si no vamos a lu

char por la Cristiandad adaptada a nuestros tiempos,

van.ios a;

vivir

en el Gulag,

al cual nos lleva fatalmente la revolución mar

xista, de la cual la «revolución burguesa» es sólo la primera

etapa.

Además, esta «etapa

·burguesa», eo

su primera realización

histórica eo Francia,

al. menos desde

la revolución de

lo.s .años

1789-1799,

tuvo un evidente carácter satánico,, no solamente

por

el terror y su símbolo, la. guillotina, sino ante todo. por su.

afán

de destrucción,

porJa consciente

voluntad de destruir

todo,

Basta

al respecto recordar,

una vez más, las palabras del presi

dente de

la Asamblea Nacional Constituyente, Jean-Paul Rabaud

de

St. Etienne, pastor protestante e integrante del grupo giron

dista: «tout detruir», o. al ·merios cambiar, como, por ejemplo;

cambiar el sentido de las palabras ( «changer les mots» ). Frie

drioh Hayek, en su libro E/ _ca,µjno a· la. servidumbre, nos re

cuerda cómo la revolución cambió

el sentido de las-palabras «li

bertad» y «liberación». Este libro de Hayek

fue escrito

durante

la-segunda

guerra mundial; es decir, antes de que

aparecieran las

121

Fundaci\363n Speiro

MIGUEL PORADOWSKI

a~es «teologías marxistas de la libetación,.. Sin embargo, es

evidente que estas «teologías» se sirven de los términos

«liber

tad»

y «liberación» no en el sentido tradicional cristiano, sino en

el sentido impuesto por

el socialismo engendrado por la Revolu

ción francesa. El hombre fue «libre», en el sentido tradicional

cristiano, muentras fue independiente de Satanás, la

cual inde

pendencia

la perdió por el pecado original, haciéndose esclavo

de Satanás; pero por la Redención recupera esta libertad per

dida. Las «teologías marxistas de

la Hbetación» pretenden re

vertir esta situación, por el camino de

la «liberación» del hom•

bre

de la creencia en la existencia de Dios y, por ende, entre

gando de nuevo al hombre a Satanás

y reduciendo la Redención

de Cristo a la «libetación» del régimen capitalista.

Este es el sentido esencial del papel de

la «etapa burguesa»

en

la revolución marxista, la etapa que más exactamente debería

llamarse

liberal.

2. La etapa democrática.

La democracia es, al menos, tan antigua como la civilización

europea. En la antigua Grecia la encontramos frecuentemente en

los pequeños Estados-ciudades; sin embargo, la de Atenas llegó

a ser

un modelo para todos los tiempos, un modelo que, en cada

lugar

y en cada época, toma distintas formas. Mas a nosotros,

aquí, nos interesa destacar que desde la decisión de Marx

y de

los blanquistas

de incluir a la democracia como una «etapa» den

tro del proceso de la revolución comunista, nos encontramos fren

te a dos democracias, a saber: una como un régimen político

definitivo

y, otra,. como una corta etapa que fatalmente debe

llevar al comunismo. Desgraciadamente, todos los que

abogan por

el

régimen democrático nunca mencionan esta esencial diferencia

y, ·entonces, no-se sabe si desean la democracia como un régimen

definitivo o la reclaman solamente como una etapa hacia el co

munismo. Más todavía,

según Marx y los blanquistas, cada de

mocracia

puede ser incluida dentro del esquema de la revolución

122

Fundaci\363n Speiro

LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION

comunista, como una etapa pasajeta, pues cada democracia puede ser adecuadamente

manipulada y aprovechada por los mar

xistas, de la misma manera como manipulan cada revolución

bl.UlgUesa, transformando

ambas revoluciones, burguesa y demo

crática, en las etapas indispensables para llegar

al. comunismo.

Sin embargo, la historia de los últimos 150 años demuestra que,

a pesar de que cada democracia puede set manipulada por los

marxistas y canalizada por ellos en favor de la revolución co

munista, hay algunos tipos de democracia que sirven para este propósito mejor que otros, y a ellas se las suele llamar

la «ke

renszyzna», pues

fue Alexander Kerensky quien encabezó este

tipo

de democracia en Rusia, pavimentando conscientemente el

camino hacia el comunismo ( 15 ), un

camino muy

corto, pues

duró apenas ocho meses. Siendo la democracia prevista como una etapa dentro del pro

ceso sociológico de

la revolución marxista, es de suma importan

cia, para el

análisis de

este proceso, recordar sus principales an

tecedentes. Además, en los últimos tiempos, especialmente des

pués de la segunda guerra mundial y de

la calda de los sistemas

políticos

«diques» contra

la avalancha de

la destructora revo

lución marxista-comunista, como

lo fueron el fascismo de Benito

Mussolini en Italia,

el nacional-socialismo de Adolfo Hitler en

Alemania

y, ante todo, el régimen del general Francisco Franco

en

España y el de Oliveira Salazar en Portugal, sin hablar de

los muchos otros sistemas políticos que los imitaban en otras

partes del mundo, como

el peronismo (justicialismo) del general

Juán D.

Perón en Argentina,

etc., todos

los que pretenden com

batir al totalitarismo se declaran «democráticos» o

«demócra

tas»,

olvidando

que las democracias también pueden resultar ser

totalitarias

y tiránicas.

Recordemos, pues, que el término «democracia» no siempre

(15) Alberto Falcionelli, el conocido historiador de Rusia en general y,

especialmente, de su periodo del siglo XIX, destaca el nefa..,, papel al res-

pecto del representante principal de los liberales Pablo Miliukow, el diri

gente del Partido Constitucional Democrático. Véase su Manual, histórico

de sovietologia, Buenos Aires, 198.3, passim. -

123

Fundaci\363n Speiro

MfGUEL PORADOWSJ,:l

significa fo mismo. En fa antigua Grecia se _entendía por «demo

cracia»

un

régimen político en

d mal el gol,ierno pertenecía al

«pueblo» (por lo cual se· entendía q~e todos los ciudadanos eran

libres, con exclusión

de los esclavos); de ahí el término «demo,

cracia»,

es

decir, el goloierno del puelolo, para di.sti.oguirlo de

otros

sistemas de

·¡a époc~, .eorno la «monarquía»,. es decir,. el

gobierno

. de

uno (del rey), «oligarquía», el gobierno

. de algu"

nos,

es decir, de un

grupo; «arist-0eracia», el

gobierno

de.los. mee

jo;res,

de los

rnás cultos.

Se trata de

Jaterminologí~. de .. la épo

ca,

recogida

por_ Aristóteles

en su

Pol!tica. Aristóteles afirma .que

la democracia de su tiempo fue el peor sistema polí1;ico de todos

y que se identificaba, a veces, con la demagogia y con la tiranía.

Demóstenes confirma estas

afirmaciones.

y da. algunos ejemplos

concretos, según los

cua!les la democracia se prestaba a las mani

pulaciones por los enemigos del país,

pues éstos

Hcilmente com

praban

a los lideres democráticos, lo que nos

:recuerda última

mente

el escritor político francés Jean Fran¡:ois Revel en. su libro

C,$mo terminan las democracias (16).

Sin embargo, conviene recordar que, en la antigua Grecia,

el sistema democrático

encontraba condiciones

especialrneiúe fa

votables, pues 'se. trataba· de los pequeñísimos Estados-ciudades,

donde la

totalidad de los

ciudaditnos (sin contar

a los esclavos)

no

sobrepasaba a

los dos

mil, y donde las cotidianas reúniones

(16) «Nuestra ciudad-es fa única en que se garantiza la impu,nidad a los que hablan en

interés de nuestros enemigos,

la única donde_· utl.O pue:, de hacersé pagar sin ningún riesgo pc>r ellos por lo que se dice»; «Cuan~ do se hábla de Filipo · ( de Macedonia), inmediatamente uno de.· suá · corresponsales se . levanta entre vosotros -par~ exponeros la dulzura de vivir en paz y cuán oneroso es subvenir al mantenimiento : de un ejército. Quie

ren arrtµ!laros, ex.claman. Os persuaden así a pospo-!].ér" todo para que::más tarde, y dan'. a vuestro e!lemigo tiempo y m:edios dC--llegar ·con toda Íran

quilidad a sus fines. Vosotros ganáis todavía un momento de--reposo, a -la· espera de tener que reconocer un-día· lo que os·habrá costado ese respiro. EJ19s,. por su lado, cons~en seduciros ... y ]a remunera.c:i.6n convenida"'_-.

Dem6sten,_es~ -Sobr,e ·los asuntos del Quersonesa,-pátt. 52-53. Ciµ.c{o por Íean-fom¡;ois Revel, C6mo terminan las democracias, París,· e& CllS"t., _ Planeta, 1983, pág. 70.

124

Fundaci\363n Speiro

LA TEOLOGIA DE LA REVOWCION

de todos los ciudadanos -se trata de la «democracia directa»-

tenían

lugar en

el anfiteatro, al aire libre, que no debería pa

sar de las dimensiones necesarias para una participación no ma

yor de dos

mil personas (17), porque, en el caso contrario, la

voz humana no podría ser bien oída por todos los presentes.

Esta pequeña cantidad de ciudadanos permitía

el mutuo conoci

miento

entre todos y de

ahí la plena responsabilidad en las vota

ciones ( en las democracias modernas·

se vota por personas desco

nocidas ). Las diarias reuniones, por todo

el día, fueron posibles,

pues estos ciudadanos normalmente no trabajaban, dejando la actividad productiva exclusivamente a los esclavos. Sin embargo, a pesar de estas excepcionales

condiciones, la

democracia· directa

en

la antigüedad tenía la opinión de ser la peor forma de gobier

no. Además,

el mismo sistema democrático no se presentaba

como

alternativa contra

el totalitarismo y la tiranía; al contrario,

muy a menudo demostraba tener tendencias tiránicas y totalita

rias, sin hablar de la intolerancia, de

la cual Sócrates fue una de

sus -víctimas.

En la Edad Media, dentro del sistema feudal y corporativo,

quedaba

poto espacio

para

la democr!ICÍa; sirt embargo, el siste

ma

democrático de la elección del gobernante por votación fue

tomado en cuenta, sobre lo cual escribe Santo Tomás de Aqni

no (18).

(17) Sin embargo, en la práctica, este pr.inctp10 no siempre podría ser

aplicado.

Así, pór ejemplo,

«en Atenas, la proporción numérica entre

libres y siervos tiene, a lo largo del tiempo, notables variaciones, lo cuai tiene

su explicación en

el hecho de que la principal fuente para provisi6n

de esclavos fueron las guerras victoriosas: según un cehSo efectuado en: el año 310 a. C., los habitantes de la ciudad eran 21.000 ciudadanos libres,

10.000 extranjeros_ y 400.000 esclavos», como nos lo recuerda Gonzague de Reynold, La formaci6n de Europa, vol. II; El mundo griego y su pen~ samiento, citado por Juan- Antonio Widow, en El hombr.e., aniinát, pólftico,'

ob. cit., pág. 114.

(18) «Talis enim est optima politia, bene conmixta ex regn(?, in quantum unus praeest; et_ aristocratia, in é¡uantum multi principatur secundum._ virtutem; et __ ex democratia, id_ est potestate ,populi, in quantun/ ex· j;,o

pularibus

possunt eligi principes, et ad ·pophlum pertinet ·eiectio princi-

125

Fundaci\363n Speiro

MIGUEL PORADOWSKI

En la temprana Edad Media se distingue entre la democracia

política y

la democracia social. Por la primera se entiende la par

ticipación de

la población en la elección del «príncipe» (por el

cual se entiende al gobernante), mientras que por la segunda

se entiende el respeto de la dignidad de la persona

de cada ha

bitante, sin distinción de su profesión o «estado» (estamento), raza o religión. La democracia social fue introducida por el cris

tianismo, pues

la Iglesia, desde el primer momento de su existen

cia,

trató por igual a todos sus miembros, tanto libres como es

clavos, tanto a los «señores» como a sus siervos o criados. El

mismo hecho de que, en el templo, todos por igual se acerca ran al altar para recibir

la Sagrada Hostia y otros sacramentos

fue de

tal importancia práctica que, -rápidamente, borró la «dis

tancia social» y todos se sentían hermanos, viviendo en plena

solidaridad. La democracia política se extendió en Europa

a medida que

la «revolución burguesa», basada en el liberalismo e individua--

lismo,

destruía el régimen feudal y corporativo. El individualis

mo de

,J. J. Rousseau se impone como el fundamento ideológi

co del nuevo tipo de democracia; la cual coloca en el «pueblo»

mismo

la fuente del poder, rompiendo con la tradicional ense

ñanza de la Iglesia de que todo poder y cada autoridad

vienen

exclusivamente

de Dios. El paso siguiente constituye

la deifica

ción del «pueblo», como consecuencia de

la previa deificación

del hombre. Esta es

la ideología de la Revolución francesa ( 1789-

1799 ), en consecuencia de la cual aparece la democracia totali

taria,

la que tiene _ sus raíces en el inmanentismo de Kant y ,k,

Hegel, heredado · de la filosofía panteísta de Baruch Spizona

(1632-1677). Si Dios se identifica con el cosmos y no existe fue

ra de él, es lógico pensar que se manifieste ante todo en lo que

es lo más perfecto en

el cosmos, es decir, en el hombre. Así, la

democracia no se limita

a ser solamente un sistema político, sino

pum», Summa Tbeol.J I-11, q. 105, a. l. Citado por Juan Antonio Widow,

(La democracia en Santo Tomás», en la revista Philosophica, editada por

la Universidad Católica de Valpanúso, Qrlle, núm. 1, págs. 203-217.

126

Fundaci\363n Speiro

LA TEOLOGIA DE LA REVOLUCION

que llega a ser una religión, un culto del hombre y del pueblo,

o de la humanidad. En el siglo

XIX esta ideología penetra in

cluso en el clero católico (Felicité de Lamennais ), lo que conde

na el Papa Gregorio XVI (1834).

Evidentemente, no todos los demócratas del siglo

XVIII son

éonscientes partidarios del culto religioso del hombre y del «pue

blo». Así,

por ejemplo, la conocida fórmula de los demócratas

norteamericanos de los tiempos

de la lucha por la Independen

cia: «The government of the people, by the people and for the

people ( el gobierno del pueblo, por

el pueblo y para el pue

blo)» es

mantenida también por los demócratas cristianos no afec

tados por

el panteísmo e inmanentismo, pero, para los norte

americanos, de todas maneras la democracia es algo más

qu~

sistema

político, pues es también una filosofía

de vida y una

ideología; la

conciben como algo opuesto al totalitarismo, olvi

dando que la democracia no es una alternativa frente al totalita

rismo y

la tiranía, pues, a veces, también ella se haoe totalitaria

y tiránica.

No !hay que olvidar que los dos totalitarismos más

peligrosos

de

nuestro tiempo, el bolchevique ( el

marxismO"leninismo) pri'.

mero

y el hitlerista ( el nacional-socialismo) después, comenzaron

como democracias. Los bolcheviques (los marxistas-leninista,) lle

garon en Rusia al· poder gracias al gobierno

democrátie<>"liberal

de Milii1kov y Kereflsky, y

Adolf Hitler, en Alemania, también

llega

al poder por el camino típicamente· democrático, por las

elecciones parlamentarias,

y hasta el fin de su vida y de su goc

bíerno

contó

con

el consenso de la gran mayoría de los alemanes.

También el fascismo de Mussolini

-al cual n',, se puede calificar

de «totalitario», pues ni pretendía dominar el interior del hom

bre (su alma, sus convicciones y sus

creencias), ni

suprimir la li

bertad de la actividad económica (pues fomentaba

la libre em

presa, la economía social de mercado y la propiedad privada) y

respetaba a la monarquía- llegó al poder por el camino democrá

tico de las elecciones y de la libre

decisión del rey. Así, la de

mocracia no siempre es una alternativa frente al totalitarismo e

incluso ella misma, a. veces, toma carácter-totalitario, .lo que .se-

127

Fundaci\363n Speiro

MIGUEL PORADÓWSKI;

ñalán muchos espedalisias en ciencias políticas (19): Más to

davía,

· cada

democracia es

prevista por

Marx como camino

se:

guro

hacia

el comunismo. ¿Por qué? Porque contribuye a la

destrucción del régimen tradicional, basado en la ley natural ·y

en

la experiencia de varios milenios; también contribuye a

la des,

tnicción

de toda

la tradición, lo que es el principal fin de la re

volución mar:xisúr. Además, cada régimen democrático, por ser

democrático, tiene que tolerar todas las opiniones, doctrinas,

ideologías (claro está, con

exrepción de

las tradicionales) y, en

tOnces, también a las marxistas-co:tD.únistas. Si, a veces, alguna

detriocracia se

atreve tímidamente tomar medidas contra

la vio

lencia, el terror, la subversión y las actividades antipatrióticas de

los marxistas-comunistas, es inmediatamente atacada

y censura

da ... por las democracias de todo el mundo. El conocido escritor

Jean Fran~ois Revel, en su libro C6mo terminan las democracias,

demuestra que todas las democracias, tarde o temprano, llevan

al totalitarismo y que, en muchos de los casos, quiéranlo o no,

llevan

al comunismo.

Oaro

está que

no conviene ser pesimista y sostener. que cada

democracia siempre es una antesala del comunismo, pero -tam

bién es peligroso olvidar que así puede ocurrir, pues -repetim

por Marx

como una

etapa

indispensable en su proceso revolucionario que

fatálmente va

hacia

el comunismo.

Lo grave es que casi todos los políticos de

mócratas

parecen no saber nada de estos planes de los marxistas,

o fingen que no lo saben, haciéndose

cómplices de

la revolución

marxista. Y

lo· más

grave;

y más peligroso, es que muchos de

los dignatarios de la Iglesia actúan como si la revolución mar

xista no existiera,

y los pocos que la notan no le dan la debida

importancia, tomando frente a

ella una actitud que supone . el

completo

desconocimiento

de sus cuatro etapas. Pareciera que,

para ellos, en el mejor de los caso•,

la revolución marxista se

, (19) J. L. Talmon, Tbe origins of totalitarian democracy, Secker and

Warburg, London, 1952; Jean. Madiran. Le prindpe tJe totalité, París,

1963; Claude Polin,.

L'esprit (otalitaire, París, 1971; Marcel de .Corte, La

tentation totalitaire áans l'EgTise de Dieu {Courriet de Rome, núm. 190).

128

Fundaci\363n Speiro

LA TBOLOGIA DE LA RBVOLUCION

identifica sólo con la violencia, los disturbios, las guerrillas, las

huelgas, etc., pero no ven lo

más importante: que la revolución

marxista es, ante todo, un proceso sociológico irreversible, des

tructor de la sociedad, que pasa por las cuatro etapas señaladas,

una de

las cuales es, precisamente, la democracia.

Algunos prelados, incluso, identifican la

democracia moder

na política

con el cristianismo, olvidando que nació de la san

grienta Revolución francesa y que

empezó su

carrera matando

«al por

mayor» a los ciudadanos

(al principio, ante todo, al cle

ro regular

y secular) y a las ciudadanas (principalmente a las

monjas) con la guillotina, acompañada con la música de la Mar sellesa, y

que esta

hecatombe, por su horror y por la cantidad de

las víctimas, sobrepasa al holocausto de Hitler. Así se presenta

ban, en la práctica, los «derechos humanos»

en la

primera de

mocracia moderna en Francia (20 ). No respetaba ni

el derecho a

creer en Dios, ni el derecho a la vida. El mismo hecho de que

estos asesinos tanto cacareasen sobre los «derechos humanos» ya

es· muy elocuente. Durante el régimen ttadicional feudal y corpo

rativo los derechos humanos fueron tan respetados que no hubo

necesidad de hablar de ellos. Actualmente, las democracias modernas reclaman, siempre en

nombre de los derechos humanos,

el derecho a asesinar al niño

no nacido, el derecho al divorcio, es decir, al rompimiento de la

promesa sacramental matrimonial,

el derecho a la eutanasia, es

decir, al

asesinato de

los ancianos y enfermos,

el derecho a la

convivencia homosexual,

el derecho a no ~espetar los Diez Man

damientos, el derecho a la rebelión

y a la revolución, pues «quod

populi placuit legis habet vigorem» es

el principio básico de las

democracias modernas

y, por ello, ellas mismas se ubican como

etapas de la revolución marxista. También los terroristas invocan los derechos humanos y, ante

todo, los comunistas, habitantes de los países todavía no «libe-

(20) Casi lo mismo ha ocurrido, un siglo antes, en Inglaterra con oca

sión de la inttoducci6n de la democracia. pot Crom.well, evento acompafiado

con la masacre de casi todos los católicos, y que puso fin a la «merry

England».

129

Fundaci\363n Speiro

MIGUEL PORADOWSKI

rru:los». De ahí que, en nuestros tiempos, lo que más facilita a

los comunistas la realización de la revolución marxista sean pre

cisamente los derechos humanos, pues, en nombre del respeto

por ellos, se ataca a cada gobierno que se opone a

la destrucción

llevada a cabo por la revolución marxista. Gracias a los derechos humanos, que casi se identifican con

la democracia moderna, se reclama la libertad de prensa, de pa

labra,

de información, etc.; gracias a los derechos que en sí mis

mos son completamente justificados e inobjetables, la

revolución

marJdsta puede desarrollarse no sólo impunemente, sino, incluso,

bajo la protección de la ley y de los tribunales.

Enormes fondos, proporcionados no solamente por la Unión

Soviética, sino tambiéo por los capitalistas liberales de los países

democráticos, simpatizantes del marxismo, facilitan a los comu

nistas dominar la prensa, la radio, la televisión, el teatro, las

empresas editoriales, las distribuidoras de libros, lo cual les per

mite

influit sobre la opinión pública y desarrollar la revolución.

En los tiempos de Mao-Tse-Tutig se

ofa hablar

mucho de su

«re

volución

cultural»; sin embargo, raras veces se oye hablar algo

de la revolución cultural marxista realizada impunemente en los

países todavía libres, en los cuales se destruyen todos los valo res, y que se extiende incluso dentro de

la Iglesia.

La democracia parlamentaria, basada en el sistema de los par

tidos políticos, después de

la primera guerra mundial, no fue

capaz de frenar a la revolución marxista en ningún pals, tal vez

por dos causas: una, por la asombrosa ignorancia respecto a la

misma revoluci6n marxista, y otra, porque casi todos los parti

dos políticos fueron profundamente infiltrados por los comunis tas, como lo exige

el documento de la Tercera Internacional,

llamado «Las 21 condiciones» (21). Esta incapacidad de las de-

(21) Se trata de un documento adoptado en el Segundo Congreso del

K.omintern (Internacional Comunista), el año 1920. Estas «21 condiciones»

tienen que ser aceptadas y firmadas por los representantes de los partidos

de izquierda que desean

ser reconocidos

como

«comunistas», es decir, como

secciones del partido comunista único mundial con sede · en Moscú. Algu

nas de estas condiciones se refieren a la obligación de infiltrar a todas las

130

Fundaci\363n Speiro

LA TEOWGIA DE LA REVOLUCION

mocracias para defenderse de la revolución marxista y no dejarse

manipular y utilizar como una etapa hacia el comunismo, las llevó, en algunos países, a posiciones «fascistas».

Pero peor todavía se presenta esta incapacidad de las demo

cracias después de

la segunda guerra mundial. Tanto en Europa

como fuera de ella, los partidos democráticos, de todas las ten dencias, llegaron a ser víctimas de

la infiltración comunista, hasta

el punto de que, en muchos casos, esta infiltración ya no es ni

siquiera secreta. Gracias a esta

infilltración, muchos

partidos de

mocráticos, conscientemente, cumplen el papel «etapista» pre

visto para ellos por la revolución

marxista, pues

a los comunistas

les da lo mismo

si la «etapa democrática» es realizada directa

mente por ellos o indirectamente por los que ellos llaman «tontos

útiles» (la expresión es de

Lenin); fo importante para los co

munistas es que esta tarea sea hecha y bien hecha.

En este proceso un papel muy importante lo cumple la «de

mocracia cristiana». En muchos

países es

considerada como una

alternativa frente a

fos partidos

de extrema izquierda laica y, sin

duda, en algunos casos es así. Sin embargo, en la mayoría de los

Í

casos esto es una ilusión, pues, frecuentemente, da democracia

cristiana llega al poder precisamente gracias al apoyo del partido

comunista, el cual, en las elecciones, prefiere no presentar a sus

propios candidatos, votando por los del partido demócrata-cris-

tiano (22).

Esto es una paradoja

fácil de comprender para los que cono

cen la

«teología de

la revolución» de Karl Marx, pues, según ella

( como lo hemos visto oportunamente), en el proceso de la revo

lución marxista no se admiten los «saltos» (salvo las situaciones excepcionales, como, por ejemplo, el caso de Rusia al

final de

instituciones importantes del país respectivo, entre las cuales son· mencio

nadas las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y policía, los partidos

políticos, las organizaciones sindicales, profesionales (los «colegios» -de mé

diCQI!,_~ abogados, etc.}, culturales, deportivas, religiosas, etc.

{22) Qaro está de que se trata no solamente de elecciones parlamen

tarias

o

municipales, sino

de todo tipo, como son

las _elecciones

sindicales,

profesionales, universitarias,

deportivas, culturales, religiosas, etc.

131

Fundaci\363n Speiro

MIGUEL PORADOWSKI

la primera guetra mundial) (23 ), pues, pru,a evitar los fracasos,

conviene avanzar

. tranquilamente y sin apuros, para poder pasar

por

todas las etapas; el apuro puede provocar la reacción, sea en

la forma de «fascismo», sea en la de los gobiernos militares.

Para cumplir estas etapas, especialmente si se trata de las

etapas burguesa y

democrática, algunos

partidos políticos no co

munistas, pero infiltrados (24) por los

comunistas, se

prestan

perfectamente bien, incluso, en muchos casos, mejor que el mis

mo partido comunista

y, por esta razón, cuentan con el apoyo de

éste. En los países con poca