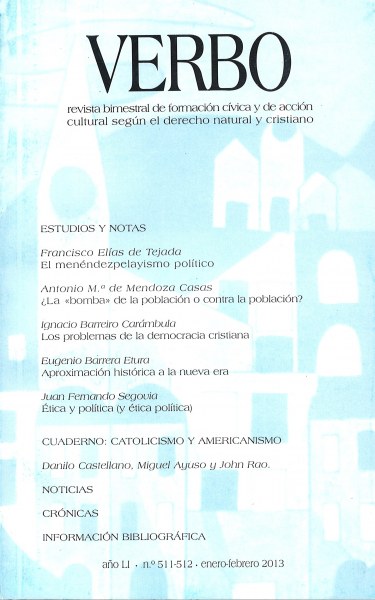

Índice de contenidos

Número 511-512

- Presentación

- Estudios y notas

- Cuaderno

- Noticias

- Crónicas

-

Información bibliográfica

-

Ricardo Rovira Reich, La educación política en la Antigüedad clásica (El enfoque sapiencial de Plutarco)

-

Antonio Pau, Thibaut y las raíces clásicas del Romanticismo

-

Ricardo Dip, Segurança jurídica e crise pós-moderna

-

Ricardo Dip, Prudência notarial

-

Zacarías de Vizcarra Arana, Vasconia españolísima

-

Irène Némirovsky. Suite francesa

-

Miguel Ayuso (ed.), El problema del poder constituyente. Constitución, soberanía y representación en la época de las transiciones

-

Sergio R. Castaño, El poder constituyente entre mito y realidad

-

John Finnis, Intention & identity. Collected Essays: volume II; Human Rights & Common Good. Collected Essays: volume III

-

Jacek Bartyzel, Krzyz posrodku ksiezyca

-

Thomas Deman, O.P., La prudencia. Notas doctrinales tomistas

-

Joseph Pearce, Roy Campbell. España salvó mi alma

-

Catolicismo y americanismo frente a frente: el problema político contemporáneo

CUADERNO: CATOLICISMO Y AMERICANISMO

1. «Omnia instaurare in Christo»

El título de la revista, tomado de la exhortación de San Pablo a los cristianos de Éfeso (Ef., 1, 10), que San Pío X eligió como lema de su pontificado, lo dice todo. En lo que concierne al orden social, que es el específico de esta revista, el propio San Pío X lo explayó en unos párrafos famosos de su carta Notre charge apostolique, que recuerdan que la civilización cristiana ha existido y –en parte– existe, de modo que no se trata sino de instaurarla y restaurarla sin cesar, sobre sus fundamentos naturales y divinos, contra los ataques renovados de la revolución (I, 11).

Este texto de san Pío X, desde hace cincuenta años, figura en la segunda de cubierta de la revista Verbo, que –tras el fallecimiento de su inspirador principal, Juan Vallet de Goytisolo– tengo el honor de dirigir. De modo que existe una sintonía no sólo profunda sino incluso exterior entre Verbo e Instaurare. Que, desde hace veinte años, se ha hecho mucho más concreta a través de la colaboración frecuente del director de Instaurare, el profesor Danilo Castellano, en las páginas de Verbo; quien, a su vez, ha querido generosamente unir mi modesto nombre al consejo de redacción de Instaurare.

Comprenderán, pues, que sea un verdadero honor, por una parte, pero también un acto debido, por otra, participar en esta reunión con la que se alcanza el número cuadragésimo. No es fácil alcanzarlo para una empresa de un grupo de laicos, fieles a la doctrina de la Iglesia, pero carentes de cualquier mandato o dependencia orgánica o funcional de su jerarquía y, consiguientemente, sin su apoyo administrativo o financiero.

2. «Initium doctrinae sit consideratio nominis»

Comencemos, pues, siguiendo el consejo de los clásicos, por prestar atención al término «americanismo». Que no resulta en modo alguno unívoco, sino que por el contrario esconde una multiplicidad de significados. De orden, además, distinto.

En un terreno filológico, primeramente, americanismo es un «vocablo, giro, rasgo fonético, gramatical o semántico que pertenece a alguna lengua indígena de América o proviene de ella», así como «vocablo, giro, rasgo fonético, gramatical o semántico peculiar o procedente del español hablado en algún país de América»[1]. Si en vez de pensarlo desde el español lo hacemos desde el inglés, sirve igualmente, y así lo recogen los diccionarios de inglés, como «palabra, frase, o rasgo lingüístico que es especialmente característico del inglés hablado y escrito en los Estados Unidos».

Aparece, en segundo lugar, un uso teológico del término. Que se va forjando a lo largo del último tercio del siglo XIX, adquiriendo carta de naturaleza con dos documentos del papa León XIII: la encíclica Longinqua oceani (1895) y la carta Testem benevolentiae (1899), al cardenal Gibbons, arzobispo de Baltimore, en las que se condenan los errores del americanismo[2]. Errores de orden teológico, pero con relevantes repercusiones políticas y sociales que luego habremos de ponderar.

También, desde un ángulo filosófico, se ha dado tal nombre al proyecto de elaborar una filosofía propia para Hispanoamérica (llamada en general Latinoamérica para quienes participan de él), desarrollado en el siglo XX, y que –entre otras cosas– ha reflexionado sobre la «identidad nacional o continental»[3].

Frente a la precisión mayor o menor de estas tres acepciones se alza una cuarta, más difusa, que aunque parece limitarse a una pura devoción piadosa respecto de los Estados Unidos, desborda inmediatamente tales razonables –para los estadounidenses– límites instalándose propiamente en el seno de la ideología, por tanto más emotiva e inaprehensible racionalmente. Y, de nuevo, con un claro correlato político.

Vamos en lo que sigue –procurando no insistir en los asuntos que tratará después el profesor Rao– a abordar algunos presupuestos de la cultura política norteamericana y a recordar los fundamentos de su constitución política. Para concluir examinando su singular concepción de la «laicidad».

3. «Gratia tollit naturam?»

El profesor Frederick Wilhelmsen, observador atento e inteligente de su propio país y con apertura al mundo que podríamos llamar «europeo»[4], podía –a finales de los años cincuenta– trazar el retrato del «alma americana» a través de su singular experiencia del tiempo, del espacio y de la naturaleza.

El sentido americano del tiempo se estructura como un proyecto y, consiguientemente, se simboliza espacialmente de modo horizontal, como una frontera que debe cruzarse, en el seno de una visión no sacramental del mundo. Opuesto, pues, a un presente entendido como condensación de una tradición, que debe ser vivido verticalmente, en el seno de un mundo que es sacramento para llevarnos a su Creador[5]. En la disyunción anterior yace la diferencia entre la concepción protestante, en particular, calvinista, y la católica.

Los Estados Unidos, pues, dependen estrechamente de la ética protestante, reforzada por las consecuencias de la revolución tecnológica y el pragmatismo. Sin embargo viven la paradoja del fracaso de la fe protestante al tiempo que retienen sus valores[6].

De ahí la tensión, psicológica y no necesariamente doctrinal, que han sufrido los católicos en Estados Unidos. Que deben afirmar conscientemente la primacía de una contemplación que se ven forzados a negar en sus vidas diarias. Lo que explica también la falta de relación observable (con las excepciones que se quiera, como la del jesuita Murray) entre la teología católica de los Estados Unidos y la experiencia americana[7].

4. «Omne regnum in se ipsum divisum…»

De acuerdo con cierta presentación frecuente, los fundadores de los Estados Unidos crearon un «gobierno limitado» según los cánones de la Ilustración inglesa. El inspirador, pues, no podía ser otro que John Locke, oráculo de las fuerzas que promovieron la «gloriosa Revolución» de 1688 en beneficio de la oligarquía whig y de la sucesión dinástica protestante, contra unos Estuardos que eran vistos como demasiados cercanos al catolicismo y propicios a reforzar el poder real con riesgo para la libertad de gestionar sus propiedades[8]. El mismo John Locke que influirá decisivamente en la institucionalización de la revolución americana a través, por ejemplo, de framers como Madison, que acogerán algunas de sus grandes concepciones como la tolerancia religiosa y la separación de poderes[9].

Pero de Locke tomaron algo todavía más importante, el método contractualista, congenial –por otra parte– a una situación en la que había de modelarse una sociedad política nueva, que no podía surgir de una tradición concreta, que se rechazaba como principio aunque no pudiera dejar de operar parcialmente en la práctica, sino de la mente de unos fundadores. La constitución, como expresión del contrato, mezcló así elementos procedentes de la tradición cristiana (sobre todo en su versión calvinista) con otros procedentes de la Ilustración inglesa, y forjó un instrumento para resolver los problemas básicos «no poniéndolos delante de un tribunal que representase la ley natural en su carácter universal y último, sino manteniendo en tensión los diversos intereses del pueblo […], ¡para evitar que una facción pretendiera representar la verdad de la ley, la esencia misma del derecho, pudiera someter a la nación a su propia voluntad y a su ideario particular!»[10]. En resumen, una mixtura de constitucionalismo y positivismo jurídico.

La sociología viene aquí a confirmar lo que de consuno la filosofía y la historia nos han enseñado: la República americana fue concebida en odio al «despotismo monárquico» y según la visión optimista –muy del siglo XVIII– de que, desposeída la ambición política de los medios de incidir sobre los derechos de los ciudadanos, no habría sino que multiplicar los grupos de intereses para que su concurrencia natural obstaculizara las ambiciones de cualquiera de ellos. Es de advertir la predilección por el «seccionalismo» –o fragmentación en la igualdad– que preside las realizaciones del genio americano: la división de poderes, el federalismo, la igualdad de las iglesias separadas del Estado y el estímulo de los grupos de presión. Desde el punto de vista político, el equilibrio de poderes, el régimen presidencialista, su «control» por el bicameralismo, la independencia judicial y el ingenioso papel reservado a la Corte Suprema –especie de monarca colegiado–, fueron la base del sistema elaborado por los fundadores y que hoy se observa notablemente modificado por el crecimiento de los poderes del presidente (con la correlativa disminución de la importancia del Congreso) y de la vasta burocracia de la que aquél se rodea, que –con el auxilio de la Corte Suprema– hacen pasar las libertades de los Estados por un rodillo compresor. Pero no menos a causa de factores tales como el vaciamiento de las asociaciones voluntarias y aun de los partidos políticos por los grupos de presión –incoando un proceso patente de «feudalización»–, la masificación homogeneizadora de la vida cultural y la supremacía de unos medios de comunicación entregados a la «realidad-ficción»[11].

5. «…Et mancipiorum et animarum hominum»

La success story norteamericana hunde sus raíces en tres factores que ya Tocqueville había observado como claves de su vigor: individualismo liberal, igualitarismo y pluralismo[12]. El pluralismo, por un lado, garantiza un lugar a la mentalidad liberal, centrada en el éxito y en el derecho de todos al consumo ilimitado; mientras que, por otro, estimula el igualitarismo que arroja al mercado cada vez más participantes y consumidores[13].

Tal entramado, constitutivo de la «ideología americana», ha podido explicarse institucionalmente por un agudo analista como Thomas Molnar a partir de la centralidad de una singular «sociedad civil». Y es que, aunque a primera vista los Estados Unidos parecen una nación, sólo que más vasta y próspera que las otras, es tan sólo una impresión superficial. La estructura de esta «no-nación» viene dada por una inmensa sociedad civil, dotada de un Estado sólo de modo complementario mientras las iglesias son asociaciones estrictamente privadas que se benefician de algunas ventajas fiscales. Ni Estado ni Iglesia pueden elaborar proyectos, lo que queda reservado a la sociedad civil y, sobre todo, al mundo del bussiness que se agita en su interior.

En ese cuadro, a su vez, el liberalismo se alza como la ideología de la que la sociedad civil se ha valido para liberarse de Iglesia y Estado: de aquélla a través de la multiplicación de los grupos signatarios del contrato social, todos iguales; de éste privándole de sus apoyos naturales en las instituciones estables y en la lealtad de los súbditos. Parece normal que uno y otra hayan sufrido de resultas una degradación profunda: el Estado queda reducido a un instrumento de gestión en manos de los lobbies y su democracia desencarnada pero obligatoria disimula un modo de gobierno cada vez más opaco; en cuanto a la Iglesia, es un grupo de presión entre otros, que ofrece un producto espiritual en el mercado mundial de los valores. Esto es, el liberalismo tolera la presencia y la participación estatal y religiosa a condición de que no tengan ni vocación de Estado ni misión evangélica de Iglesia, y de que las dos funciones se dejen absorber por la sociedad civil liberal, auto-organizadora si no autónoma, que confiesa una religión llamada «humanista», «ético-humanista» o francamente laica[14].

Éste es el modelo americano, ya que los Estados Unidos son el país occidental donde el contrato social, llamado Constitución, sacraliza la sociedad y debilita conscientemente el Estado y las iglesias. El liberalismo es allí absolutamente autóctono, y a falta de una conciencia nacional y estatal con raíces en la historia –que ya casi no se enseña en los colegios– y de una fe vertebrada, se establece una religión a gusto de cualquiera, hecha de democracia, de bussiness y de pluralismo, que permite a cualquier lobby radicalizado ocupar el terreno. En Europa, la doctrina de Maastricht ha acumulado los dos errores, esto es, por un lado, una super-burocracia de tendencia jacobina; y, por el otro, una sociedad civil vasta y amorfa, a la americana, que disuelve las instituciones, sustituyéndolas por lobbies efímeros y ávidos de logros inmediatos, en el fondo feudalidades casi clandestinas, que se apropian de la res publica y obran a su capricho con la moral y la cultura. Finalmente, en cuanto a las naciones de Europa oriental, también se ha producido su asalto por una sociedad civil, por lo general de la peor especie. Es lógico, pues en estos países sólo existía de ésta una capa relativamente estrecha y localizada en las capitales, destruida por la ocupación soviética y hoy a menudo de procedencia extranjera, que permiten pensar en un neocolonialismo trufado de delincuencia organizada[15].

6. «… Littera enim occidit»

Un esbozo de la cultura política y jurídica de los Estados Unidos no puede prescindir de una referencia al positivismo jurídico. Pero tampoco de un recordatorio, por sucinto que sea, del resto de los rasgos que lo delinean[16].

Empecemos por éstos. Así, primeramente, frente a los (supuestos) «poderes limitados» del gobierno nacional, la realidad impuso desde bien pronto su supremacía, a través de una cláusula de base constitucional, desarrollada por sucesivas enmiendas y su interpretación judicial. También, a continuación, lejos de una (imposible) «neutralidad religiosa», una honda hostilidad hacia la religión revelada condujo, una vez más en la línea lockeana, a la subordinación de la religión al poder del Estado. Aunque sobre esto habremos de volver al final de este papel. En tercer lugar, una tiranía judicial se ha ido imponiendo sobre la voluntad mayoritaria a través de la revisión judicial de las leyes. Por último, todo el cuadro tiende a desenvolverse en la búsqueda de una moderación que se resuelve en el «equilibrio newtoniano».

Pero sin el positivismo jurídico el cuadro anterior no queda completo. Más aún, no resulta siquiera comprensible. Porque constituye el marco del sistema. No se trata, una vez más, de algo adventicio, sino original, en la trayectoria constitucional de los Estados Unidos. Que no se fundó en los principios cristianos ni en la tradición de la ley natural (salvo que tomemos ésta en su versión lockeana, que –si se me permite el juego de palabras– la desnaturaliza), sino en los postulados de la modernidad política. Lo que se evidencia hasta el día de hoy cuando la jurisprudencia llamada conservadora se resiste a cualquier interpretación que implique valoración, ateniéndose o al historicismo o al sociologismo. Y orillando cuidadosamente la ley natural.

La ley natural, como es sabido, se basa en unos presupuestos metafísicos y en última instancia teológicos: la permanencia e intrínseca bondad de la naturaleza humana, más allá de los cambios del tiempo y pese a que la herida producida por el pecado original la ha hecho desfalleciente. Evolucionismo y protestantismo, en cambio, niegan respectivamente esas condiciones. Y el evolucionismo de la Ilustración y la teología protestante eran doctrinas arraigadas en el suelo americano cuando la república federal echó a andar. Esa Constitución newtoniana, que durante cierto tiempo a juicio de algunos funcionó, sin embargo, hoy está minada por una democracia basada en una opinión pública que desprecia la ley natural[17]. Podría decirse que también en Europa se ha dado un proceso semejante. Lo que es cierto. Pero también que no se han ahorrado críticas para estos sistemas que se ligan directamente con la paradoja totalitaria de Rousseau cuando no directamente con el jacobinismo o incluso el Terror. Mientras que muchos intérpretes de fuste siguen reservando para la Ilustración anglosajona y sus concreciones políticas los mayores elogios[18].

7. «Optavi et datus est mihi sensus»

A lo largo de estas páginas nos hemos ocupado principalmente del americanismo en la cuarta de las acepciones que al inicio apuntábamos. Aunque han hecho aparición en algunas ocasiones elementos conectados con la segunda. Que es a la que vamos a dedicar unas últimas consideraciones, divisándola –en todo caso– desde el ángulo político, pues un eje diamantino liga entre sí las premisas teológicas y las consecuencias políticas.

Si asuntos eminentemente teológicos como el activismo se hallan en el corazón de la condena papal antes recordada, no aparecen sin relevancia otros más políticos (aunque en su fondo no menos teológicos) como el de la separación de la Iglesia y el Estado que se conoce en la experiencia de los Estados Unidos de América.

En efecto, una de las tesis centrales del americanismo consiste en la elevación a ideal de esa situación[19]. Caracterizada con frecuencia como de laicidad, frente al laicismo, e incluso calificada como de laicidad incluyente o positiva, se hace precisa una sucinta indagación problemática sobre ambos aspectos de la misma.

Para empezar, laicismo y laicidad[20]. Dos términos emparentados. Con significados, por lo mismo, entrelazados. El primero, lo denota el sufijo «ismo», ligado a una ideología. Una ideología, la liberal, basada en la marginación de la Iglesia de las realidades humanas y sociales. En efecto, el naturalismo racionalista puesto por obra en la Revolución liberal, y condenado por el magisterio de la Iglesia, recibió entre otros el nombre de laicismo. El segundo, relacionado en su inicio con una situación generada por esa ideología en la Francia del último tercio del ochocientos. Así pues, laicismo y laicidad como términos que expresan un mismo concepto.

Hoy, en cambio, parece que hay sectores interesados en contraponerlos. Principalmente el «clericalismo» (tomando el término en el sentido que le daba Augusto del Noce[21], esto es, la subordinación del discurso político e intelectual católico al dominante en cada momento) y la democracia cristiana. El laicismo agresivo se diferenciaría, así, de la laicidad respetuosa, y la pareja «laicismo y laicidad» se interpretaría disyuntivamente como «laicismo o laicidad». Pero, ¿resulta fundada una tal oposición? ¿O más bien es dado hallar en la misma un simple matiz entre dos versiones de una misma ideología? Un indicio, entre muchos, y de singular relevancia, nos conduce hacia esta segunda posibilidad: la protesta que hacen los secuaces de la laicidad de respetar la «separación» entre la Iglesia y el Estado, con el consiguiente rechazo de la tesis del Estado católico. Ahora bien, la Iglesia no puede (sin traicionar su misión) dejar de afirmar que hay una ley moral natural, que Ella custodia, y a la que los poderes públicos deben someterse[22]. Esto es, el núcleo del Estado (que no es el Estado moderno sino la comunidad política clásica) católico, de lo que se llama con terminología de origen protestante la «confesionalidad del Estado», y –con denominación tradicional que presupone una mayoría sociológica– «unidad católica»[23].

Cuando se afirma que «ninguna confesión (religiosa) tendrá carácter estatal» –según hace, por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución española– podría pensarse que no se ha salido del ámbito de esa tesis tradicional, ya que el Estado católico lejos de estatalizar la religión, se somete a su invariante moral del orden político[24]. En la práctica, sin embargo, lo que se está postulando es el agnosticismo político, que no puede sino concluir exigiendo la sumisión de la Iglesia (previo olvido de su misión de garante de esa ortodoxia pública) al Estado: la «laicidad del Estado» siempre termina en la «laicidad de la Iglesia»[25], esto es, en la pretensión de que ésta renuncie a su misión y se limite a ofertar su «producto» (pura opción) dentro del respeto de las reglas del «mercado». Esta ha sido siempre la lógica de la laicidad, pero que ahora –pasado el momento fuerte de las «religiones civiles»– se evidencia con toda claridad. Por lo mismo, ante la falsa oposición entre laicismo y laicidad debe proclamarse que «ni laicismo ni laicidad».

Finalmente, laicidad incluyente como opuesta a otra excluyente. Reflejo, según muchos, de la anterior distinción entre laicidad y laicismo. Nuestro querido colega, el profesor Danilo Castellano ha abordado el argumento con gran penetración y precisión[26]. Permítanme que lo traiga a colación aquí para terminar.

El problema, en primer término, se presenta –en efecto– en términos nuevos. La laicidad incluyente, en efecto, considera e incluye el fenómeno religioso, pero como derecho al ejercicio de la libertad negativa, de manera que no es la naturaleza (del hombre, de las cosas) de donde proceden los institutos jurídicos y los derechos, sino que –por el contrario– el ordenamiento jurídico se convierte en condición del derecho. Es decir, propiamente, el nihilismo jurídico a partir de la libertad de conciencia, entendida ésta como facultad vitalista.

Encontramos, a continuación, dos vías, la francesa y la americana. Aunque ambas vengan referidas a la experiencia presente, la primera se corresponde al viejo modelo del laicismo, al que se le habría amputado su militancia antirreligiosa, y sufre inevitablemente la atracción de la segunda, hacia la que tiende aun sin ser consciente. La «vía francesa», en efecto, privilegia los derechos de la identidad colectiva, por lo que sufre tensiones en su seno cuando proclama no sin énfasis la libertad de conciencia: el individuo es libre en la libertad del Estado y en el seno del Estado. Pero el Estado, para ser verdaderamente laico, debería ser indiferente de toda opción y todo proyecto…Por ahí se ha abierto la «vía americana»: es el individuo y no el Estado quien tendría el derecho de ejercitar la libertad negativa; éste sería la institución al servicio de los proyectos de la sociedad civil y aun (en una versión radical) de los individuales. Pero la neutralidad del ordenamiento jurídico es imposible, por lo que tampoco esta vía está exenta de límites y contradicciones.

La laicidad, pues, acaba en un callejón sin salida. De un lado, no sólo no resuelve ningún problema político o social, sino que los agrava. De otro, la laicidad incluyente concluye por ser más absurda que la excluyente, pues no busca siquiera como ésta la pseudo-solución ideológica, que algún aspecto positivo conservaba, sino que ingresa derechamente en los predios del nihilismo.

[1] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, 22.ª ed., Madrid, 2011, voz «americanismo». La misma Real Academia, junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española, tiene un específico Diccionario de americanismos, Madrid, 2010.

[2] La tendencia de los historiadores durante mucho tiempo ha sido la de desdeñar la intervención papal, que se habría producido por una aprensión, toda vez que la herejía condenada o no existía o no tenía peso en el catolicismo estadounidense. Cfr., como ejemplo de esta posición, el libro canónico de Thomas MCAVOY, The great crisis in american catholic history (1895-1900), Chicago, Henry Regnery, 1957. Más problemática, aunque no totalmente convincente, resulta la aproximación de Thomas E. WOODS, The Church against modernity: catholic intellectuals and the progressive era, Nueva York, Columbia University Press, 2004. Para una visión a mi juicio acertada, cfr. John C. RAO, Americanism and the collpase of the Church in the United States, Charlotte, Tan Books, 1994. Una primera edición fue publicada en 1984.

[3] Cfr. por ejemplo, la síntesis de Augusto SALAZAR BONDY, ¿Existe una filosofía de nuestra América?, 15.ª ed., Ciudad de Méjico, Siglo XXI editores, 2001. La primera edición es de 1968.

[4] La cautela se debe al discurso que opone Cristiandad y Europa, entendiendo a la segunda como opuesta a la primera, que durante los siglos siguientes a la pseudo-reforma protestante habría quedado reducida (principalmente) a la Iglesia romana y a la monarquía hispánica. Lo he desarrollado, con cita de los autores más representativos (Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra, Álvaro d’Ors o Francisco Canals, entre otros), en varias ocasiones. Cfr., por ejemplo, «¿La Hispanidad contra Europa o como Europa», en Danilo Castellano (ed.), Europa: definizioni e confini, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, págs. 61 y sigs.

[5] Frederick D. WILHEMSEN, «Las raíces del protestantismo americano», Nuestro Tiempo (Pamplona), núm. 64 (1959), págs. 404 y sigs.

[6] Cfr. ID., El alma norteamericana de hoy, Madrid, O crece o muere, 1960.

[7] ID., «Las raíces del protestantismo americano», loc. cit., págs. 413- 414.

[8] Esa oligarquía propietaria wigh enriquecida es la que, después de haber arruinado a la gentry tory, terminaría pasando a convertirse en tory, según una ley fatal que se ha cumplido por doquier. Inglaterra en puridad es una oligarquía representada monárquica y por lo mismo –según Donoso Cortés– señuelo de todas las monarquías constitucionales. Cfr. Francisco CANALS, Mundo histórico y reino de Dios, Barcelona, Scire, 2005, págs. 82-84.

[9] Cfr. John C. RAO, «L’illusion américaniste», Catholica (París), núm. 116 (2012), págs. 23-24.

[10] Frederick D. WILHELMSEN, «El derecho natural en el mundo anglosajón del siglo XX», en AA.VV., El derecho natural hispánico. Actas de las I Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, Madrid, Escelicer, 1973, pág. 220.

[11] Cfr. Thomas MOLNAR, Le modèle défiguré. L’Amérique de Tocqueville à Carter (1978), versión castellana de Óscar Barahona y Uxoa Doyhamboure, Ciudad de Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1980, págs. 71-72 y 84-86.

[12] La referencia no puede ser sino a su famoso De la démocratie en Amérique (1835-1840). Con muchas ediciones en múltiples lenguas hasta el día de hoy.

[13] Thomas MOLNAR., ibid., pág. 272.

[14] ID., L’hégemonie libérale, Lausana, L’Age d’Homme, 1992. En este libro hallamos sintetizada la tesis, por lo demás esparcida en decenas de textos menores. Cfr. Miguel AYUSO, ¿Después del Leviathan? Sobre el Estado y su signo, Madrid, Speiro, 1996, págs. 84 y sigs., para un comentario de la misma, basado en la anfibología del término sociedad civil.

[15] Cfr. Thomas MOLNAR, The emerging atlantic culture, New Brunswick y Londres, Transaction publishers, 1994; ID., L’Europe entre parenthèses, París, La table ronde, 1990

[16] Cfr. Christopher FERRARA, «Las “uniones del mismo sexo” y el problema del positivismo legal. Una perspectiva desde los Estados Unidos», en Miguel Ayuso (ed.), Estado, ley y conciencia, Madrid, Marcial Pons, 2010, págs. 91 y sigs. especialmente.

[17] Muy interesante la explicación de Wilhelmsen, quizá algo complaciente, en loc. ult. cit., págs. 221 y sigs.

[18] Piénsese en lo expresado por el a la sazón cardenal Joseph Ratzinger (cfr. Glaube, warheit, toleranz, versión italiana, Siena, Cantagalli, 2003, págs. 122 y 253-254) a propósito de cómo una sociedad liberal «puede permanecer libre y abierta a un camino ulterior» y cómo «la idea de los derechos del hombre es en este sentido y sobre todo una idea revolucionaria: se sitúa contra el absolutismo del Estado, contra el arbitrio de la legislación positiva». Tesis dependiente en última instancia de Locke y prisionera de la oposición al Estado moderno. Cfr., para la crítica, Miguel AYUSO (ed.), El pensamiento político de la Ilustración ante los problemas actuales, Santiago de Chile, Fundación de Ciencias Humanas, 2008, en concreto el capítulo 1.º, de mi autoría, págs. 11 y sigs., que lleva por título «Empirismo, liberalismo y tolerancia en la obra de John Locke». Cfr. también Danilo CASTELLANO, La verità della politica, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, págs. 89 y sigs., para un examen de las posiciones ratzingerianas.

[19] También aquí el cardenal Ratzinger se ha manifestado en términos bien discutibles. En declaraciones a Radio Vaticana, a propósito de comparar las aproximaciones europea y americana hacia las diversas religiones, afirmaba: «Pienso que bajo muchos puntos de vista el modelo americano es mejor, mientras que Europa permanece asentada sobre el cesaropapismo. Las personas que no querían pertenecer a una iglesia estatal partieron para América y allí constituyeron conscientemente un Estado que no impone una Iglesia y que tampoco es sentido como neutral religiosamente, sino como un espacio en cuyo interior las religiones se pueden mover y pueden gozar también de una libertad organizativa sin ser simplemente relegadas a la esfera privada […]. En este sentido se puede sin duda aprender de los Estados Unidos y del proceso por el que el Estado da espacio a la religión, que no se impone, sino que gracias a eso vive, existe y tiene fuerza creativa pública, lo que seguramente es un camino positivo» (Joseph RATZINGER, «Il laicismo europeo tende ad un dogmatismo che minaccia la libertà religiosa», Agencia Zenit, 22 de noviembre de 2004). Que es desde luego puro americanismo.

[20] Recupero aquí las conclusiones de mi libro La constitución cristiana de los Estados, Barcelona, Scire, 2008, págs. 117 y sigs.

[21] Augusto DEL NOCE, «Giacomo Noventa: dagli errori della cultura alle dificoltà in política», L´Europa (Roma), núm. 4 (1970).

[22] PÍO XI, «Ubi arcano Dei» (1922), n.º 18.

[23] Juan Pablo II, en uno de los últimos actos de su pontificado, 11 de febrero de 2005, dirigió una carta a los obispos franceses en el centenario de la Ley francesa de separación de la Iglesia y el Estado, de 1905, condenada por san Pío X en «Vehementer nos» (1906). En la carta comienza afirmando, por el contrario, que «el principio de la laicidad, al que vuestro país se halla tan ligado, si se comprende bien, pertenece a la doctrina social de la Iglesia». Frase equívoca, máxime si se tiene en cuenta que se dirige a los obispos de Francia en ocasión de una ley francesa. Pero la ambigüedad se prolonga acto seguido, a través del recordatorio «de la necesidad de una justa separación entre los poderes». Pues, por vez primera, no es la «distinción» entre los poderes la que se reclama, sino la «separación». Equívoco agravado por el hecho de que la ley de 1905 llevaba en su rúbrica precisamente el término «separación». Finalmente, la carta da un paso más, al establecer que «el principio de no-confesionalidad del Estado, que es una no-inmisión del poder civil en la vida de la Iglesia y de las diferentes religiones, como en la esfera de lo espiritual, permite que todos los componentes de la sociedad trabajen al servicio de todos y de la comunidad social». Así pues, no salimos de la ambigüedad en ese terreno, por más que uno de los primeros actos de su sucesor, Benedicto XVI, con ocasión de la presentación de las cartas credenciales por el embajador de Francia, en 19 de diciembre de 2005, haya sido el de corregir discretamente tales afirmaciones: «Como ha recordado mi predecesor […] el principio de laicidad consiste en una sana distinción de los poderes». En todo caso, las consecuencias son graves. Pues la Iglesia no acierta a reafirmar el derecho público cristiano.

[24] José GUERRA CAMPOS, «La invariante moral del orden político», en AA.VV., Hacia la estabilización política, Madrid, Club Siglo XXI, 1983, vol. III, págs. 101 y sigs. Me he ocupado del asunto al final del primer capítulo de mi libro El ágora y la pirámide. Una visión problemática de la Constitución española, Madrid, Criterio, 2000.

[25] Lo han explicado agudamente Francisco CANALS, «Por qué descristianiza el liberalismo», Verbo (Madrid), núm. 439-440 (2005), págs. 817 y sigs., y –singularmente– Jean MADIRAN, La laïcité dans l´Église, Versalles, Consep, 2005.

[26] Cfr. Danilo CASTELLANO, Orden ético y derecho, Madrid, Marcial Pons, 2010, en especial el capítulo II, «El problema de la laicidad en el ordenamiento jurídico», págs. 39 y sigs., al que sigo de cerca.