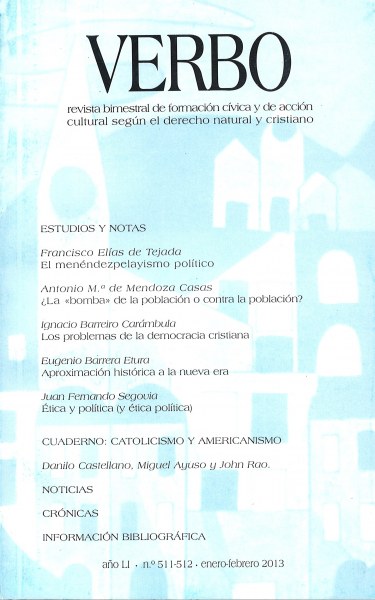

Índice de contenidos

Número 511-512

- Presentación

- Estudios y notas

- Cuaderno

- Noticias

- Crónicas

-

Información bibliográfica

-

Ricardo Rovira Reich, La educación política en la Antigüedad clásica (El enfoque sapiencial de Plutarco)

-

Antonio Pau, Thibaut y las raíces clásicas del Romanticismo

-

Ricardo Dip, Segurança jurídica e crise pós-moderna

-

Ricardo Dip, Prudência notarial

-

Zacarías de Vizcarra Arana, Vasconia españolísima

-

Irène Némirovsky. Suite francesa

-

Miguel Ayuso (ed.), El problema del poder constituyente. Constitución, soberanía y representación en la época de las transiciones

-

Sergio R. Castaño, El poder constituyente entre mito y realidad

-

John Finnis, Intention & identity. Collected Essays: volume II; Human Rights & Common Good. Collected Essays: volume III

-

Jacek Bartyzel, Krzyz posrodku ksiezyca

-

Thomas Deman, O.P., La prudencia. Notas doctrinales tomistas

-

Joseph Pearce, Roy Campbell. España salvó mi alma

-

Joseph Pearce, Roy Campbell. España salvó mi alma

Joseph PIERCE: Roy Campbell. España salvó mi alma, LibrosLibres. Madrid, 2012, 408 págs.

A Joseph Pearce, profesor de literatura inglesa en la Universidad Ave María de Florida, le debemos biografías excelentes de G.K. (Gilbert Keith) Chesterton, J.R.R. (John Ronald Reuel) Tolkien, Oscar Wilde, Alexander Soljenitsin o William Shakespeare. Salvo en el caso del Premio Nobel ruso –buena parte de cuyo discurso es, sin embargo, y pese al condicionante de cierto mesianismo dostoievskiano, tan asumible–, estamos ante autores para quienes la religión católica ha constituido médula de su obra. Pearce incluye en la nómina al genio de Stratford-on-Avon por criptocatólico en era de persecución, lo cual demuestra con argumentos convincentes. Y en cuanto a Wilde, converso en el lecho de muerte, sus oscilaciones vitales y literarias entre lo sublime y lo degradante se parecen demasiado a las que, entre el pecado y la gracia, caracterizan la vida espiritual de muchos escritores que han sido hijos atormentados de la Iglesia o han acabado en ella.

Pearce reúne las características de toda una escuela de historiadores y biógrafos anglosajones (Anthony Beevor, David Kennedy, entre otros) que saben compaginar una documentación abrumadora y sistemáticamente estudiada con una sorprendente objetividad –que no indiferencia– al exponerla. Y sobre todo con amenidad y una capacidad fuera de lo común para atraer al lector hacia circunstancias y hechos variopintos de sus personajes (un viaje, una conversación, unos papeles) que parecerían destinados al olvido y a los que saben dotar de sentido. El éxito comercial de esa escuela va parejo con su rigor académico.

Así se nos presenta a los lectores de habla hispana un poeta sudafricano poco conocido entre nosotros: Roy Campbell (1901-1957). Y bajo un subtítulo, a modo de lema, bien sugerente: «España salvó mi alma». La salvó nada menos que en los pródromos del Alzamiento, antes de –converso sólo pocos meses antes en Altea– ser testigo en Toledo de una matanza de carmelitas, sus amigos.

Campbell conoció y vivió por dentro esa época dorada de la literatura inglesa que fue el periodo entre los happy twenties y la segunda postguerra mundial. Se relacionó con lo mejor –en todos los sentidos– de las generaciones que confluyeron en el periodo: los Tolkien, C.S. (Clive Staples) Lewis, Evelyn Waugh, T.S. (Thomas Stearns) Eliot y compañía. Y también con lo peor en un sentido moral: el decadente y –en sus costumbres– aberrante círculo de Bloomsbury encabezado por Virginia Woolf. De hecho, este grupo progresista le marginó en cuanto supo del acercamiento cultural de Campbell (poeta a quien hasta entonces celebraban) al cristianismo y su posterior ingreso en la Iglesia.

Buscando, en el fondo, los restos de civilización cristiana que encontraba en los países mediterráneos y ya no en los centroeuropeos, Campbell, su esposa y sus dos hijas se enamoraron de la Provenza y llevaron su sofisticado estilo de vida de Oxford, con su bohemia y sus relaciones morbosas, a la tranquilidad de la campi- ña francesa. Ahí Roy empezó a entrever un sentido de la vida (ese al que aporta savia la cosmovisión católica) para el que pronto España fue un imán irresistible.

Llegó a Barcelona primero y recaló en la alicantina Altea, donde la forma de vivir la religiosidad de un pueblo español de aquellos años terminó de impulsarle a la conversión. El sacerdote que le bautizó, a él y a toda su familia –en una ceremonia que celebró la villa entera– fue asesinado nada más arrancar la Guerra Civil.

Mientras se cometía ese crimen, Campbell se hallaba en Toledo, donde había intimado con el convento de carmelitas. Los frailes, sabedores del asalto que sufrirían, le confiaron los manuscritos de las obras de San Juan de la Cruz. Poco tiempo después eran todos ellos asesinados, y los milicianos registraron el hogar del poeta –considerado un «fascista» pero todavía respetado por su nacionalidad– a la caza de alguna prueba incriminatoria. Allí, mientras unos frentepopulistas revolvían la casa, otros se apoyaron sobre el cofre donde los Campbell guardaban ese tesoro de la literatura española. En ese momento Roy prometió a Dios que, si salvaban la vida, traduciría al inglés al poeta y místico. Lo cumplió, y todavía esa versión suya es casi la «canónica» del santo de Yepes, muchos de cuyos trabajos se conservaron gracias a que un improbable sudafricano en la Ciudad Imperial se jugó la vida por conservar el tesoro.

Cuando logró pasar a zona nacional, Roy escribió el que algunos consideran el poema más profundo e intenso sobre la Cruzada de 1936-39: Flowering Rifle. Porque ante nuestra guerra, no supo ni quiso ser neutral. Intentó alistarse al Requeté en cuanto llegó al cuartel general de Salamanca, pero las autoridades nacionales le convencieron de que la causa necesitaba «plumas, no espadas», en un momento en el que pocos intelectuales ingleses apoyaban la sublevación cívico-militar. Terminada la contienda, muchos le reprocharon su apoyo al bando nacional, pero en un momento en el que se desataban las hostilidades entre Alemania e Italia y su país, él quiso siempre dejar claro que no apoyaba totalitarismo alguno: «¡No soy un fascista! ¡Soy un requeté!», proclamó a voz en grito en un restaurante cuando unos antiguos amigos le desairaron por ese apoyo.

Sencillamente, explicaba, en España se libró un combate entre la civilización cristiana y el comunismo, y ahí Campbell sí buscó comprometerse hasta el fondo.

De este personaje variopinto y singular, en quien Tolkien vio reflejado el Aragorn de El Señor de los Anillos, que en los años cuarenta se paseaba por Londres (mientras trabajaba para la BBC) con capa española y sombrero cordobés defendiendo a puñetazos el honor de España, y que murió en accidente de coche de regreso a su casa en Portugal tras vivir la Semana Santa sevillana, Pearce nos ofrece en esta obra un retrato sugerente y bien perfilado. Una hermosa aproximación a un mundo que no volverá.

Carmelo LÓPEZ-ARIAS