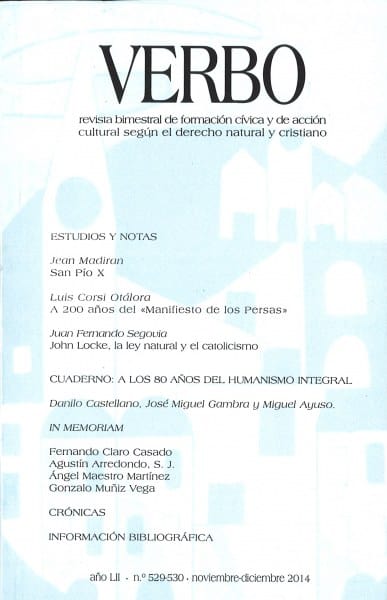

Índice de contenidos

Número 529-530

- Presentación

- Estudios y notas

- Cuaderno

- In memoriam

- Crónicas

-

Información bibliográfica

-

Carlos Alberto Gabriel Maino, Concepto y fundamento de los derechos humanos

-

Juan Antonio Widow, La libertad y sus servidumbres

-

Alberto Soria, Los principios de interpretación del mutuo proprio Summarum Pontificum

-

Javier Barraycoa, Doble abdicación. Juan carlos I, ¿el hacedor de la III República?

-

Santiago Cantera, Hispania-Spania. El nacimiento de España

-

Xavier Martin, S'appropier l'homme

-

Anselmo Francisco Celli, Poder y disenso

-

Brian McCall, To Guild the City of god

-

Jean-Paul Bled, Edmond Jouve y Cjristophe Réveillard (eds.), Dictionaire historique et juridique de l'Europe

-

Juan Fernando Segovia, La ley natural en la telaraña de la razón. Ética y política en John Locke

-

A 200 años del «Manifiesto de los Persas»

1. Introducción

¿En Teherán? No. En Madrid, capital del todavía Imperio Hispánico.

Al respecto, Miguel Ayuso Torres, pensador de un Carlismo engendrado del seno de tal documento, comenzó por señalar, en cabeza de la amplísima obra, A los 175 años del Carlismo: «Porque [éste] no fue tan solo un fenómeno dinástico. En puridad hallándose incoado desde el “Manifiesto de los Persas” […]»[1]. Idéntica apreciación aparece registrada en el polo puesto por el agudamente tendencioso, aunque documentado, Josep Fontana[2].

Es conocido el comienzo de tan crucial y deliberadamente marginado documento: «Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de asesinatos, robos y otras desgracias les obligasen a ser más fieles a su sucesor. Para serlo España a V. M. [Fernando VII] no necesita igual ensayo en los seis años de su cautividad [por Napoleón)]». Dicho manifiesto –continúa Fontana– «constituía un compendio de cuanto había sucedido en España desde el año 1808, luego de un panegírico de la Monarquía Absoluta [...]. Su fin [...] pedir nueva convocatoria de Cortes a la usanza antigua, con estamentos [...]. En suma, el blanco de la representación era retraer al rey de acceder [a conservar] la Nueva Constitución [la de Cádiz de 1812] y por consiguiente cuantas reformas se habían decretado [con ella][3].

En otros términos, el «Manifiesto de los Persas» comprende una réplica exhaustiva de esa Constitución de Cádiz que, en una forma u otra, constituirá germen de la anárquica Historia de las Españas en la edad contemporánea.

Respecto a dicha y nuclear época han sido realizados desdibujados relatos cronológicos que evitan abordar los conflictos de fondo; nada menos que los de la estructura del Estado. Más aún, al invocar los personajes involucrados, se les considera españoles a secas, sin mencionar que muchas de sus principales figuras sí lo eran, pero originarios de los Reinos de Ultramar, progresivamente afectados por guerras de independencia que en una forma u otra llegan hasta proximidades de 1830[4].

Al respecto resulta relativamente sencillo hallar tras Jerónimo Feijoo el frecuente desplazamiento de súbditos ultramarinos a la metrópoli por motivos semejantes a los de hoy en día. No obstante tal proceso resultó intensificado por disposiciones legales de Carlos III, con el deliberado propósito de reforzar relaciones entre los diferentes Reinos de la Corona.

Como dichas personalidades siempre exaltaron arraigo en sus solares nativos, al otro lado de los océanos, acá será invocado tal origen porque la abundante correspondencia producida al respecto de los acontecimientos, permitía a la máxima velocidad de entonces conocer, con antelación a documentos oficiales, los acontecimientos en curso; pudiendo prever en alguna medida las varias opciones contempladas. Lo cual reforzaba el carácter unitario del Imperio, no solamente física sino sobre todo mentalmente; algo para desconcentrar a historiadores rutinarios, sobre todo en América.

2. Hacia la Constitución de Cádiz

Resulta relativamente sencillo demostrar que en todo el Imperio Hispánico habían surgido fuertes corrientes intelectuales que defendían la autenticidad de su estructura, frente al acecho de nuevas tendencias caracterizadas por el común denominador utilitarista. Como es bien conocido, primero las británicas, luego de su Revolución de 1688, y después las de la Revolución Francesa de 1789[5]. De ahí que, a la par de las claudicaciones del pobre Carlos IV y del maléfico Godoy, los planteamientos del peruano Duque de San Carlos y del Duque del Infantado atrajesen la simpatía de Fernando, príncipe heredero. A finales de 1807 se llegó a hablar de un «golpe de Estado», a través de cuyos síntomas les fue seguido el llamado «Proceso del Escorial».

Sin embargo la aceleración de la imposición francesa por Bonaparte llegó a tales límites que, para sacudir su yugo, tanto el monarca como su favorito, decidieron desplazarse a México, para desde allí y, al estilo del rey de Portugal, encabezar la resistencia contra quien en la punta de sus bayonetas intentaba imponer a Europa los principios de la Revolución Francesa. Su viaje resultó abortado por el denominado «Motín de Aranjuez» (17 marzo 1808), fraguado por el Conde de Montijo, la figura más notoria de la Masonería afrancesada. Como consecuencia Carlos IV abdicará a favor de su hijo Fernando.

Pero, alerta Napoleón, le obligará a devolver el trono a su padre. Ambos son secuestrados por aquél, quien los condujo a Bayona, en donde les arrebatará la antiquísima Corona de los Reyes de España, para ceñirla sobre la frente de su atontado hermano José, luego conocido como «Pepe Botella».

Este fue vergonzosamente reconocido por las clases dirigentes; las cuales incluso se prestarán a la farsa legitimadora de las Cortes de Bayona, reunidas a mediados de 1808. Pero como su alcance no pasaba de la metrópoli, el gobernante intruso pretendió lanzar sus redes al otro lado de los océanos; para lo cual se valió especialmente de un traidor neogranadino (colombiano en términos actuales), Francisco Antonio Zea, quien luego de algunos roces había sido colmado de beneficios y honores por las autoridades metropolitanas.

En orden a tal tarea asumía la cabeza del Ministerio del Interior, desde el cual proyectó el espejismo independentista americano; pero a condición de cerrar los puertos del nuevo continente a la Gran Bretaña, potencia que luego de constituir el rival emblemático de España, se había convertido en peligrosa aliada, en seguimiento del principio de que los enemigos de mis enemigos serían mis amigos. Resulta de complementario interés señalar que el agente directo de las correspondientes maniobras resultó ser el voluble y entonces célebre abate de Pradt, quien a la postre se hará acreedor a una jugosa pensión monetaria por parte del insurrecto Simón Bolívar, con quien entabló correspondencia casi amorosa[6].

A la par de estas maniobras rugía la insurrección popular a lo ancho y largo de la Península Ibérica; a pesar de la cual la resistencia a la ocupación francesa quedó acorralada en Cádiz a partir de febrero 1811; sin embargo los lazos con el resto del mundo seguían siendo posibles por intermedio del vecino Peñón de Gibraltar, aun hoy en día ocupado por Inglaterra. Desde dicho e invulnerable refugio, la independencia hispánica fue mantenida, literalmente contra viento y marea, por tres sucesivos Consejos de Regencia en calidad de soberanos colectivos (recuérdese que el Cardenal Cisneros lo había sido a título individual), que resistirán hasta la liberación de Fernando VII en 1814.

Es de resaltar en su composición la permanente presencia de súbditos hispanoamericanos; en especial la del capitán de navío Pedro de Agar y Bustillo, neogranadino, nacido en Bogotá, que ocupará la dirección de las Academias Nacionales y luego una Presidencia del segundo Consejo de Regencia que le permitirá firmar «Yo, el Rei». De paso vale la pena señalar que su padre era poco apreciado por las nacientes plutocracias santafereñas, debido a la lealtad de su recto carácter.

Le sucederá otro hoy colombiano, el aguerrido jurista Joaquín de Mosquera y Figueroa, quien luego de disolver conspiraciones en su solar natal y en México, será desplazado a una Metrópoli cuyo gobierno aprovechará de su conocimiento de sucesos ya condicionados por el insurrecto Bolívar. En calidad de Presidente del siguiente Consejo de Regencia, le corresponderá estampar su firma para refrendar en 1812 en calidad de monarca substituto la Constitución de Cádiz.

A la par de tales personalidades, la figura crucial del mexicano Miguel de Lardizábal y Uribe, a quien podría calificarse de motor de dicha corriente tradicionalista; de la cual brotó en 1814 el «Manifiesto de los Persas». Dentro de la cual se ubicaba el también mexicano Antonio Joaquín Pérez, último presidente de las Cortes de este periodo. A dicha posición también accedieron los hispano-americanos Miguel Guridi y Alcocer, junto con Vicente Morales Duárez.

Estas menciones han constituido, junto con otras varias, verdaderas sorpresas para los investigadores serios de hoy en día. No obstante hubo una de carácter verdaderamente revolucionario, capaz de pasmar de sorpresa a Europa entera: fue la de la presencia en la delegación del Perú del heredero de sus dinastías, Dionisio Inca Yupanqui, posición a la cual accedió bajo el impulso del virrey José de Abascal y Sousa, faro de lealtad e inteligencia durante lo más crítico del periodo insurreccional en Sudamérica.

Poca resonancia han recibido esfuerzos por incorporar la presencia de negros; en gran parte ya libertos (al revés de los Estados Unidos). Es la ocasión de resaltar el aporte de Carlos IV al respecto[7].

Es cierto que en un principio se dieron forcejeos acerca de la proporción de elementos de ultramar en las comisiones que elaboraron la Constitución de Cádiz. A la postre resueltas, pues en el artículo 157 de tal documento, antes de disolver la Asamblea quedaría consignado el nombramiento de una Diputación Permanente, integrada por 3 miembros de las Provincias Europeas, 3 miembros de las Provincias de Ultramar y un séptimo sacado a la suerte entre ellas.

Será de destacar que el contemporáneo ministro e historiador grancolombiano José Manuel Restrepo, en vastísima obra, superior a las actuales, reconocerá que desde febrero de 1811 se aceptaba idéntico régimen a ambos lados de los océanos[8].

3. Opciones y dilemas de la Constitución de Cádiz

Al abocar la estructura de la Constitución de Cádiz, la primera inquietud que surge es la de averiguar acerca de su actitud respecto a una Iglesia Católica de la que el Imperio había sido hasta el momento su porta-estandarte. A pesar de las fuertes tensiones de quienes palpablemente miraban, unos hacia Locke y el ejemplo de la Revolución inglesa de 1688 y otros hacia la imagen siempre presente de la Revolución Francesa de 1789, el impulso de siglos de historia no podía sino hacer evocar su carácter abstractamente católico; tal como quedó plasmado en un artículo 12, aprisionado dentro del bloque de otros 384 que encerraban actitudes nunca antes contempladas. No en vano el clero con sus 97 diputados constituía la fracción de mayor volumen; casi 1/3 del conjunto.

Esta circunstancia llevó al diputado Agustín Argüelles a expresar en el discurso preliminar que la nueva carta no podría ser sino reiteración de leyes y costumbres tradicionales de España; afirmación que el bloque tradicionalista, después cristalizado en el Manifiesto de los Persas rechazaba airadamente, al señalar la incorporación de párrafos enteros de la Constitución francesa de 1791, primera de tal Revolución. Es de señalar que quienes la imitaban prescindieron cuidadosamente del apelativo de demócratas, substituyéndole por el de «liberales»; original rótulo que se expandirá aceleradamente por todas Europa y desde allí al mundo entero.

A la postre el rumbo seguido por la Constitución de Cádiz le asemejará al de las modernas democracias «cristianas», tan identificadas con las «utilitaristas» que en la actualidad hasta su beato lenguaje ha sido abandonado.

Desde luego, era ritual que al invocar la «voluntad popular» se incorporase el derecho al voto individual, cuya aplicabilidad se convertía en magno problema, considerando que los 16,9 millones de habitantes de Ultramar, colocarían en notaría desventaja a 10,5 millones de la Metrópoli.

Entonces se optó en Cádiz por restringir dicho derecho a los casi 3 millones de blancos registrados al otro lado de los océanos.

Sin embargo esto era demasiado para todos, pues las nacientes plutocracias podrían ser aplastadas por las masas; de ahí que fuesen excluidas del sufragio amplias capas de la población. Comenzando por analfabetos, sirvientes domésticos, desempleados y otros varios; a los cuales, en los ya no «reinos» sino centralizadas «provincias de ultramar», resultaron incorporados indígenas y negros libres.

No tardarían en aparecer barreras levantadas sobre las desigualdades de la riqueza, quedando así configurado, no el viejo «despotismo ilustrado», sino una nueva «democracia ilustrada», rótulo aportado con emoción por ciertos próceres neogranadinos.

Ahora bien el quedar las decisiones condicionadas a tan restringido sufragio, implicaba la demolición de un elemento crucial, característico del antiguo orden, cual era el estamental de gremios y corporaciones.

Resulta importante recordar que mediante los gremios no solamente era regulada la competencia (y, desde luego, los precios) sino que a más de constituir una suerte de sindicatos de tal periodo, abarcaban cofradías, a través de las cuales se organizaba tanto la salud pública como la educación y hasta las distracciones.

Para derribar tan monumental obstáculo, se apeló al ejemplo de la Revolución Francesa, en cuyo curso Isaac Le Chapelier logró de la Asamblea Constituyente y Legislativa, el 14 de junio 1791, la prohibición de gremios y corporaciones. Poco después sería decretada la pena de muerte para los miembros de dichas asociaciones obreras, disque por ser contrarias a los derechos del hombre y del ciudadano. Solamente en 1884, bajo el gobierno de Waldeck Rousseau pudieron empezar a ser reconstituidas con grandes restricciones.

Inspirados en aquel ejemplo, los constituyentes de Cádiz, con base en el artículo 171, promulgaron el 8 de junio 1813 un decreto que eliminaba la obligación de matricularse en los gremios; abriendo las puertas a la libertad de ejercer oficios sin restricciones en talleres o fábricas. En otros términos, la libertad del zorro libre en el gallinero libre, tan característica de las democracias capitalistas.

Semejante determinación se expandió como reguero de pólvora en Ultramar; especialmente en el Río de la Plata (futura Argentina), en donde el prócer Cornelio Saavedra se expresará idénticamente. Poniendo fin a una experiencia profundamente admirada por Manfred Kossoc, investigador de la comunista Alemania Oriental, quien encontraba allí solución a sus propias contradicciones[9].

A manera de balance, explica con particular nitidez el profesor Brian Hamnett, de las Universidades de Reading y Strathlyde: «En un sentido muy realista, la existencia de gran diversidad de estamentos y corporaciones durante el ancien régime había servido para proteger al súbdito del Estado, al suministrarle fuentes alternativas de legitimidad [...] y modificar el efecto total de la autoridad pública [...]. [L]a eliminación de estos organismos intermedios [...] tuvo como resultado que surgieran el ingreso y la riqueza como principales determinantes [...]. Quedaba por delante el camino hacia el conflicto de clases»[10].

4. El Manifiesto de los Persas

Como era fácil de constatar, la población de las Españas entraba en franca convulsión con semejantes imposiciones.

Peor aún, esa Masonería difícilmente contenida desde decenios antes, se desencadenaba casi abiertamente, tratando de asfixiar la Fe Católica a través de los dos brazos de su tenaza opresora, a saber, los de la primitiva, manipulada desde Londres por intermedio de Wellington y su hermano el Embajador de la nueva alianza antifrancesa, frente a una especie de herejía, el «Gran Oriente», arrullada por las fuerzas de ocupación napoleónicas, cuyo máximo exponente, conde de Grasse Tilly se valdría del poeta Quintana para revivir en célebre y pérfido manifiesto de 1809 la turbia leyenda negra anti-hispánica.

Puesto que hoy en día y, en una u otra forma, la masonería anglosajona controla el planeta entero por medio de las prácticamente omnipotentes redes del Consejo de Relaciones Exteriores, el Grupo Bildeberg y la Comisión Trilateral, haciéndose pasar por especie de asociación privada benéfica, resulta imprescindible aislar químicamente su esencia. Para lo cual nada mejor que escuchar a Eugen Lennhoff, acatado pensador suyo: «Ella es la ética de la designación y consagración de lo finito y no de la resignación y consagración a lo infinito. Es una ética adecuada a este mundo y no fuera de este mundo [...]. La idea masónica respecto al mundo con su metafísica y ética está frente a la Iglesia Católica [...]. El dogma frente al dogma»[11].

Para mayores detalles, quien esto escribe ha dedicado extensas páginas documentadas respecto a la masonería como Caballo de Troya de las potencias imperialistas durante el período independentista en ambos continentes[12].

Al respecto, durante el cautiverio de Fernando VII, la oposición tradicionalista en las Cortes clamó en todos los tonos, alertando acerca del peligroso boquete abierto en contra del Imperio por la Constitución de Cádiz. Su lucidez quedaría confirmada por la reimplantación suya luego del golpe masónico de Riego, en enero 1820. Mientras se iban cumpliendo dichos sombríos pronósticos, ella misma, como eco de la población en general, al recordar el ya mencionado «Proceso del Escorial» (1807) confiaba en que con la liberación y regreso de Fernando se recompondrían las cargas; de ahí el sobriquete de «El Deseado».

Mientras tanto, y para despejar el campo a su llegada, dicha oposición propuso asimilar el interregno de seis años en las Españas con cinco días de anarquía en Persia: de ahí que el denominado «Manifiesto de los persas» (Madrid, 12 abril 1814), en la primera frase de un documento integrado por 143 párrafos, expresase: «Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después de fallecido el rey, a fin de que la experiencia de asesinatos, robos, y otras degradaciones, les obligasen a ser más fieles a su sucesor». Enseguida, ellos, que habían enfrentado el «despotismo ministerial» del favorito Godoy durante el periodo de Carlos IV, abogaban por prevenir análogas situaciones; pero no a través de resoluciones inoficiosas sino por el retorno a la antigua estructura gremial y estamental, asentada por escrito en las Siete Partidas del Rey Alfonso (1256-1263), así como en «Fueros» descentralizadores de los Reinos, remontándose el texto del de Cardona al año 986.

Ahora bien, los anteriores esquemas plantearon por sí solos el tema del monarca (o jefe de Estado) como ostentador de la autoridad divina, principio asentado desde el propio Jesús ante Pilatos. Nunca, eso sí, el «derecho divino de los Reyes». Al respecto cabe evocar al grande Blaise Pascal expresando sin temor ante el poderoso Luis XIV: «No se escoge para gobernar un barco al pasajero de mejor casa».

Era de común aceptación en los diferentes reinos de las Españas el principio de que «absoluto nuestro rey mientras cumpla nuestra ley»; para lo cual, por ejemplo, al ceñirse la Corona de Aragón, el monarca debía someterse a la siguiente fórmula: «Nos, que valemos cada uno quanto vos y que juntos valemos más que vos; os hacemos nuestro rey y señor, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no». Como podrá recordarse, Carlos I de España y V de Alemania, empleó casi un año para someterse a los anteriores requisitos.

Luego de los cuales, como subrayaron los «Persas», quedará dotado de «poder absoluto»; no obstante, tal capacidad distaba infinitamente del «poder arbitrario». Pues de lo que se trataba era de dotarlo de capacidad para resolver situaciones de excepción; fórmula que añadió en 1934 renombre al muy hispanófilo Carl Schmitt.

En cambio, para las democracias utilitaristas, al pasar los conflictos de mano en mano con el objeto de establecer analogías, la impunidad resultará casi que habitual; puesto que, como es subrayado por Hans Kelsen, los apodados Estados de Derecho carecen de elementos cualitativos para cortar cualquier nudo gordiano.

De todas maneras, Agustín de Hipona ya había planteado en su magna Ciudad de Dios: «Reinos sin justicia son meros latrocinios». Al respecto es de evocar ilustrativamente su anécdota acerca de la confrontación entre Alejandro Magno y el pirata. Sin embargo esto es ir ya demasiado lejos.

Entonces, regresando al «Manifiesto de los Persas» será preciso señalar que, por acuerdo del grupo, correspondió su redacción a Bernardo Mozo de Rosales (luego marqués de Mataflorida). No obstante lo cual, encabezaba las firmas el peruano Duque de San Carlos, probablemente para aprovechar su cercanía con Fernando VII durante el ya mencionado «Proceso del Escorial»; le seguía el mexicano Antonio Joaquín Pérez, en ese preciso momento Presidente de las Cortes y portavoz de sus compañeros. Es de complementar, anotando que de acuerdo a serias cuantificaciones del profesor de Harvard Jorge Domínguez, que su influencia era notoria dentro de una cuantiosa delegación de 20 diputados elegidos entonces por su país natal, volumen que crecerá al año siguiente hasta alcanzar 41 personas y 61 en 1821[13].

En cambio, por el Nuevo Reino de Granada solamente logró asistir Domingo Caicedo, a quien en la ya República de Colombia corresponderá recibir (en mayo 1830) la presidencia de ese Simón Bolívar, artífice de una «liberta-dura» al cabo de la cual resultaba tan detestado que sería forzado a renunciar, luego del ostracismo por parte de su Venezuela natal. Partirá de Bogotá abrumado por el casi total desprecio de sus conciudadanos de entonces; hasta el punto de dirigirle los chicos de la calle el grito de «longaniza».

En el momento de estampar las firmas en el a todas luces rebelde e insolente «Manifiesto de los Persas», pudieron ser registradas 69 firmas, sobre 184 diputados asistentes en el momento[14]; o sea un significativo 37,5%; de los cuales 10 provenientes del Ultramar, destacándose el peruano Blas Ostolaza, después mártir de la Causa. Sería de añadir el nombre del mexicano Miguel de Lardizábal y Uribe, quien llegó tarde por serio accidente de coche; para los investigadores, motor del grupo.

Al regreso de Fernando VII, el entonces presidente de las Cortes, Antonio Joaquín Pérez, a nombre de los Persas, le solicitó ahincadamente su disolución; para proceder en seguida a la convocatoria de otras de carácter gremial y estamental. Al primer aspecto accedería el 4 de mayo 1814; en cambio al segundo le fue dando largas indefinidamente, mientras reinstalaba su temida «camarilla ministerial».

Desde luego, la decepción de los tradicionalistas resultó enorme. Resignados, aceptaron colaborar para no dejar campo libre a adversarios cuyas intrigas hacían temblar los salones de la Casa Real; no perdían la esperanza de ocasión más propicia.

Como ellos mismos habían pronosticado, y no cabe acá abordar sus detalles, la situación se degradaría progresivamente, hasta conducir al «golpe de Riego» de enero 1820. A través del cual será reimplantada la Constitución de Cádiz, desarrollada con una legislación masónica en extremo.

Fernando VII quedaba recluido en su propio palacio a manera de prisionero de lujo. No ajusticiable; porque con la caída de Bonaparte, se imponía una Santa Alianza que al decir del Pontífice Católico conformaba una «Alianza sin santos».

5. Nosotros después del diluvio

Sin embargo sus carceleros, encabezados por el siniestramente recordado verdugo de la Nueva Granada, general Pablo Morillo, no resistían la tentación de amargarle la vida; en original investigación el venezolano Carlos Villanueva podrá constatar que hasta el papel higiénico le era escatimado[15]. Entonces hasta allí lograron por cualquier argucia penetrar los «Persas», para solicitar a Femando VII la reinstalación de Cortes; pero con la audaz propuesta de que pese a los riesgos, lo hiciese de acuerdo a la antigua estructura estamental o corporativa, creando un hecho consumado difícil de revertir.

Otra vez resultaron completamente defraudados, pues no solamente rechazó el planteamiento, sino que, como culminación, jurará solemne adhesión a las de Cádiz, enorgulleciéndose de ser el único en acatarla integralmente. Por temor a perder la cabeza al estilo Luis XVI.

Fue demasiado para los «Persas», quienes liderados por Bernardo Mozo de Rosales (ya marqués de Mataflorida), en el curso de una patética reunión, llevada a cabo bajo la cobertura de otra del Consejo de Estado, en marzo 1820, le enrostraron con suma virulencia su culpabilidad en la trágica situación del Imperio por las traiciones sufridas en 1808, 1814 y en tal momento. En respuesta, Fernando osaba decretar presión para todos ellos, aun de los ausentes; dentro de los cuales se encontraba el acá tantas veces mencionado Antonio Joaquín Pérez.

Al ser conocida tal determinación en el super-leal virreinato de la Nueva España (México), de inmediato estallaron oleadas de protestas contra los «impíos españoles». Sin embargo en vez de apelar a insurrección, dichos caracterizados súbditos trataron de configurar la vieja y anhelada Commonwealth Hispánica, después calcada por los británicos; se trataba de tres monarquías autónomas con príncipes de la Casa Real en los Tronos.

En el ya citado texto, el venezolano Carlos Villanueva describe cómo iban siendo desarrolladas negociaciones para que alguno de los hermanos de Fernando VII accediese al trono mexicano. El que más opciones parecía tener era el infante Don Carlos María Isidro, cuyo nombre aparecerá poco después como porta-estandarte de la auténtica tradición española al quedar configurada la iniciación de las Guerras Carlistas el 2 de octubre de 1833.

Para llegar a tal desenlace, no cabría acá la descripción de cómo el nuevo gobierno de la Constitución de Cádiz, bajo el disfraz de ser integrado por «librepensadores», no pasó de configurar una banda de «librevividores» Situación que condujo a la intervención francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis, esta vez aclamados por las multitudes.

Aún quedaba la ilusión de que con la liberación del monarca, en octubre 1823, cambiase de rumbo. En vano, pues con pasmosa irresponsabilidad abandonó a su suerte a los desesperados ejércitos leales que con rabia se batían todavía en América del Sur. El regreso de un puñado de cadáveres ambulantes, luego de la caída en enero 1826 de la fortaleza peruana de El Callao (en donde tras más de un año de cerco pereció el leal marqués de Torre-Tagle, primer presidente), produjo en la Metrópoli otro terremoto: sería caldo de cultivo para que el veterano coronel Aymerich publicase en el curso del mismo año el célebre «Manifiesto de la Federación de Realistas Puros», en el que se acusaba a Fernando VII de «calamidad para nuestra desventurada patria», pidiendo su sustitución por Carlos María Isidro, hermano del rey y legítimo sucesor.

Como es bien concluido por Mario Hernández SánchezBarba en su exhaustivo estudio en cinco volúmenes dirigidos por J. Vicens Vives: «El partido carlista acaba de nacer»[16].

A pocos días de la muerte de Fernando VII y ante la imposición tramposa de la recién nacida María Isabel como princesa de Asturias, el 2 de octubre 1833 era proclamado Carlos María Isidro rey de España; acto que marcaba el comienzo de las terribles pero heroicas «guerras carlistas».

A la cabeza del Gobierno asumía la Regencia María Cristina, cuarta y última esposa de Fernando; al amparo de una Constitución de Cádiz desarrollada ahora abiertamente por los más feroces exponentes de la Masonería. Para dirigir los nuevos gobernantes se impuso ampliamente la figura de un opulento especulador cosmopolita, de origen judío, el apodado Mendizábal, organizador de asaltos a conventos católicos, con florilegio de mártires que anunciarán los de la guerra de 1936-1939; cumplía así su viejo anhelo de vengar la expulsión de sus antepasados por Fernando e Isabel, los Reyes Católicos.

Luego de acontecimientos bien conocidos, a la hora actual ha regresado una vieja plutocracia masónica que con sus disolventes métodos podrá enorgullecerse de haber colocado una pesada lápida mortuoria al antaño glorioso Imperio Hispánico.

[1] Miguel AYUSO (ed.), A los 175 años del Carlismo. Una revisión de la tradición política hispánica, Madrid, Itinerarios, 2011. Se trata de las actas del Congreso Internacional celebrado en septiembre de 2008.

[2] Josep FONTANA, La crisis del antiguo régimen (1808-1833), Barcelona, Grijalbo, 1992, pág. 115.

[3] Ibid., pág. 115.

[4] Luis CORSI OTÁLORA, Independencia Hispano Americana ¿Espejismo Trágico?, Ediciones del autor de 2009 y 2010.

[5] Luis CORSI OTÁLORA, Los realistas criollos, Tunja, Academia Boyacense de Historia, 1994; 2.ª ed., Buenos Aires, Ed. Nueva Hispanidad, 2009.

[6] Jean DESCOLA, Les messagers de l’independence, París, Ed. Laffont, 1973, pág. 45.

[7] Luis CORSI OTÁLORA, ¡Viva el Rei! Los negros en la Independencia, Buenos Aires, Ediciones Nueva Hispanidad, 2006.

[8] José Manuel RESTREPO, Historia de la Revolución de la República de Colombia, Besanzón, Imprenta de José Jacquin, 1858, tomo II, pág. 45.

[9] Manfred KOSSOC, El virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, Editorial La Pléyade, 1971.

[10] Brian HAMNETT, La política española en una época revolucionaria 1790-1820, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1985, pág. 113.

[11] Eugen LENHOFF, Los masones ante la Historia, México, Ed. Diana, 1979, págs. 359 y 363.

[12] Luis CORSI OTÁLORA, Independencia, ¿espejismo trágico?, cit., especialmente el capítulo II.

[13] Jorge I. DOMÍNGUEZ, Insurrección o Lealtad (La desintegración del Imperio Español en América), México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1985, pág. 204.

[14] Timmothy ANNA, España y la Independencia de América, México, Ed. Fondo Cultura Económica, 1986, pág. 155.

[15] Carlos VILLANUEVA, Fernando VII y los Nuevos Estados: la monarquía en América, París, Librería Ollendorf, sin fecha visible, pág. 92.

[16] Historia de España y América (Social y Económica), cinco volúmenes, con el aporte de notables investigadores, coordinados por J. VICENS VIVES, Barcelona, 1974. La anterior conclusión en volumen V, pág. 297.