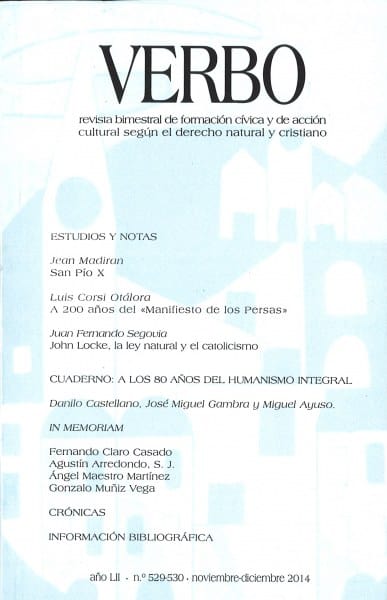

Índice de contenidos

Número 529-530

- Presentación

- Estudios y notas

- Cuaderno

- In memoriam

- Crónicas

-

Información bibliográfica

-

Carlos Alberto Gabriel Maino, Concepto y fundamento de los derechos humanos

-

Juan Antonio Widow, La libertad y sus servidumbres

-

Alberto Soria, Los principios de interpretación del mutuo proprio Summarum Pontificum

-

Javier Barraycoa, Doble abdicación. Juan carlos I, ¿el hacedor de la III República?

-

Santiago Cantera, Hispania-Spania. El nacimiento de España

-

Xavier Martin, S'appropier l'homme

-

Anselmo Francisco Celli, Poder y disenso

-

Brian McCall, To Guild the City of god

-

Jean-Paul Bled, Edmond Jouve y Cjristophe Réveillard (eds.), Dictionaire historique et juridique de l'Europe

-

Juan Fernando Segovia, La ley natural en la telaraña de la razón. Ética y política en John Locke

-

Cristiandad a secas y prudencia política

CUADERNO: A LOS 80 AÑOS DEL HUMANISMO INTEGRAL

1. Introducción

El epígrafe bajo el que se convocaron las ponencias de mi querido amigo el profesor Ayuso y la mía, contenía la pregunta siguiente: ¿Se puede defender una posición no-maritainiana de presencia católica (cristiana) en política, hoy?

Antes de contestar esa pregunta hay que despejar una ambigüedad que contiene, pues supone que la presencia de maritainianos en política es una presencia católica o cristiana. Suposición que es verdadera, si por presencia católica en política se entiende presencia de bautizados en las esferas de la política. Pero, si se entiende como presencia del catolicismo en la política, es falsa, pues la presencia de maritainianos no lleva consigo la del catolicismo sino, más bien, su exclusión. En el fondo, a la pregunta no le falta cierto gracejo sardónico, comparable al de los judíos que conminaban a Nuestro Señor a descender de la cruz, después de clavarle en ella.

2. El catolicismo de la posición maritainiana

El ideal de la nueva cristiandad expuesto por Maritain en el Humanismo integral es una teoría sobre el orden social que tiene como antecedente remoto las doctrinas de Rousseau acerca de la naturaleza esencialmente buena del hombre y, como antecedente próximo, la valoración kantiana de la persona y su libertad de autonomía como bien por sí mismo. A esto se suman, para hacerlo tragadero, unos cuantos elementos de las filosofías de la historia positivistas y hegelianas.

Con estos ingredientes construye un sistema que pone en la cúspide del bien humano la espontaneidad del espíritu al que debe plegarse y servir de instrumento la organización de la sociedad. Sociedad cuya finalidad consiste en la consecución del bien común temporal o material en cuanto condición necesaria para la eclosión de la libertad de autonomía, en cuya sagrada intimidad y en lo que de ella resulta no puede intervenir en manera alguna. Se trata de algo análogo a la manera en que Rousseau entiende la educación, cuya meta se reduce a la eliminación de los impedimentos culturales para que el educando pueda poner en práctica la espontaneidad de sus sentimientos naturales, buenos en sí mismos por definición.

El componente historicista sirve a Maritain para conferir a su teoría un eficaz carácter mesiánico, por virtud del cual la realización del ideal comunitario y personalista se convierte en el único desenlace posible para el cristianismo, en particular, y para la humanidad en general, si se tienen en cuenta las etapas precedentes en la historia occidental.

Este sistema de filosofía social, más bien ecléctico, hubiera pasado desapercibido, junto a otros mil, si no se hubiera presentado como expresión de la doctrina social cristiana o como aplicación actualizada de las teorías políticas de Santo Tomás. A tal efecto Maritain despliega sus mejores dotes de publicista, o si se quiere, con vocablo más clásico, de habilísimo retórico. Pero de retórico prearistotélico, es decir, de sabio o sofista que emplea toda clase de argucias para persuadir. Cada una de las partes de su sistema, bastante débil por cierto, procede de fuentes ajenas al cristianismo, pero se ofrece como si respondiera a los principios de la más prestigiosa filosofía católica, cuando no a las palabras mismas de las Sagradas Escrituras.

Por ejemplo, no le duelen prendas cuando identifica la libertad de autonomía, a la que puede acceder cualquier persona por efecto de una supuesta toma de conciencia acaecida en los tiempos modernos, con libertad de los amadores o hijos de Dios[1] que, según Santo Tomás[2], por efecto de la gracia, cumplen libremente, y no por temor, la voluntad de Dios. Con lo cual se naturaliza la gracia[3]. Por otra parte, para bautizar el Estado laico[4] recurre al «dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César» (Mt., 22, 21), que según la doctrina constante de la Iglesia no significa eso en absoluto. Porque, si bien los autores cristianos entiende que la frase evangélica establece la distinción entre dos potestades[5], natural la una y sobrenatural la otra, eso nunca le ha impedido afirmar que hay un orden entre ellas, ya que el propio César «es también de Aquel de quien es el cielo y toda criatura»[6]. Y también, para explicar la diversidad de fines del orden político en la cristiandad medieval y en la futura cristiandad, hace un uso incorrecto y ambiguo de la analogía, con una fraseología que recuerda vagamente a la terminología escolástica[7]. En fin, para disfrazar la teoría de que hay un progreso esencial en la doctrina cristiana a tenor de los acontecimientos históricos y de las nuevas filosofías, Maritain busca apoyo en la misteriosa frase de San Pablo, según la cual oportet haereses esse (I Cor., 11,17), que viene a interpretar como si dijera que toda nueva construcción filosófica contribuye con alguna verdad a la enseñanza católica[8]. Pero por definición las proposiciones heréticas, en cuanto tales, en modo alguno entran a formar parte de dicha enseñanza, sino todo lo contrario. Santo Tomás explica esa frase, apoyándose en S. Agustín, de la manera siguiente: Dios es hasta tal punto bueno que sólo permite los males para de ellos extraer algún bien. Si consiente que haya herejes, unas veces, lo hace para probar la fe de los fieles y, otras, para que las cuestiones por ellos planteadas sean ocasión de aprendizaje, pues obligan a que los fieles se esfuercen en declarar más perfectamente la verdad[9].

El fondo del humanismo integral se origina en sistemas expresamente condenados por la Iglesia y, en la práctica, no sirve sino el mismo plato frío que ya cocinó el liberalismo moderado o el liberalismo católico. Pero lo presenta bien cubierto con una salsa de estilo tomista, guisada por Maritain con trozos dispersos de las Sumas y de la Biblia. He ahí la clave de su éxito.

El resultado no podía convencer a nadie que conozca la filosofía escolástica y el magisterio perenne de la Iglesia, a no ser que estuviera muy predispuesto a favor de las tesis de la obra. Del ambiente convulso de los años treinta y cuarenta y de los repetidos desfallecimientos prácticos de los eclesiásticos en materia política (ralliement de León XIII, condena de la Acción Francesa, «arreglos» en Méjico, por no citar sino los más conocidos) resultó que la obra de Maritain –de escaso interés puramente filosófico– tuvo hondísima repercusión entre los católicos deseosos de excusar teóricamente sus concesiones prácticas. Algo parecido ocurrirá después con Theilard de Chardin, cuya obra jamás cita evolucionista alguno, aunque sus elucubraciones hayan tenido amplia audiencia entre los eclesiásticos empeñados en bendecir la teoría de la evolución.

El éxito del humanismo integral ha sido tanto, que tras releerlo con motivo de estas jornadas, me ha dado la impresión de que, junto a las restante obras de Maritain, tiene, para los modernos eclesiásticos, la misma función que las Escrituras para los Padres de la Iglesia. Las prédicas y escritos de los nuevos curas enlazan, una tras otra, citas de esta obra, muchas veces sin saberlo. Cabría hacerles anotaciones similares a las que los eruditos hacen a los textos de los Santos Padres, que enristran, sin solución de continuidad, menciones de la Biblia. Cuando alguno habla de política de inspiración cristiana habría que poner a pie de página Humanismo integral 279, versículo 1. Cuando distinguen entre laicismo y laicidad: Ibid., 172, versículo 29. Cuando algún prócer de la Conferencia Episcopal niega que pueda haber partidos que se llamen católicos, porque comprometen a la iglesia y usurpan su misión: Humanismo integral 320, versículo 34. Y si un sacerdote de un conocido instituto religioso predica la santificación de los laicos y rechaza la distinta perfección de los estados de vida, no hace sino citar la misma fuente, 134, versículos 16 y sigs.

¿Cuál ha sido el efecto de esta filosofía que, en vez de los inmutables principios de la política católica, pretende insuflar cristianismo en una sociedad laica desde la espontaneidad de la persona? La respuesta es simple: no ha logrado una sociedad de inspiración cristiana, sino la expiración del cristianismo en la sociedad. Porque eso de la política laica cristianamente inspirada es un ente de razón irrealizable e irrealizado. Los partidos en origen demócrata-cristianos, han acabado por hacer una política estrictamente liberal, dedicada sobre todo a la defensa de la economía capitalista, unida a una defensa esporádica, testimonial y completamente ineficaz de unos vagos principios irrenunciables acerca de la familia. Y nada más. Resultado: que los millones de católicos, que según dicen aún existen, tienen menos peso político que cualquier lobby decadente, que cualquier confesión religiosa no católica por pequeña que sea, que cualquier grupo financiero o que cualquier asociación de delincuentes o terroristas.

3. La verdadera presencia católica en política

Para presentar someramente la única doctrina que no sólo puede, sino que debe defender el católico en lo tocante al orden político y social, empezaré por destacar como principios primeros que los gobernantes y el gobierno en cuanto tal, sin perjuicio de la libertad que debe tener en materias de su competencia, ha de reconocer que la religión católica es la única verdadera, y que por consiguiente es obligación suya beneficiar la labor de la Iglesia y someterse a su autoridad en las materias mixtas. Fuera de eso, en todo el ámbito de su actuación, los que gobiernan en cualquier aspecto de la vida pública tienen que someterse a la ley natural, reflejo en la conciencia de la ley de Dios, bajo la interpretación que la propia Iglesia hace de ella. Porque el orden de la sociedad conforme a los fines de la naturaleza humana, si bien es accesible al conocimiento racional, es refrendado en sus elementos imprescindibles por la doctrina social de la Iglesia. Lo cual no impide que, dentro de ese marco, las potestades civiles tengan como esfera de actuación propia los asuntos humanos de la vida presente, en los cuales carece de autoridad directa la potestad eclesiástica.

Estos principios primeros responden, por un lado, a la exigencia natural, y por tanto universal, que rige de hecho toda sociedad: que los que están unidos en una misma ciudad tengan una idea común de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es justo e injusto. Esto, que ya fue señalado por Aristóteles, tiene el valor de una observación sobre la naturaleza de cualquier sociedad política, so pena de caer en la guerra civil y la anarquía. Incluso las sociedades democráticas exigen la observancia de un credo. No hay más que leer el contrato social de Rousseau o considerar el universo que nos rodea para convencerse de ello.

Por otro lado, es evidente que, para el católico, esa idea común a los miembros de la sociedad no puede ser sino el orden social y político constantemente enseñado por la Iglesia Católica y que no admite someterse a legislación alguna superior a ese orden. Como recientemente ha dicho Mons. Barreiro, la afirmación de que toda sociedad sea regida por la ley de Cristo forma parte del patrimonio dogmático permanente de la Iglesia[10].

El orden social y político cristiano, como toda obra humana, está determinado por su fin, el bien común temporal, o inmanente, diferente y supeditado de la manera indicada al bien al bien común trascendente procurado por la Iglesia, a la cual pertenece el hombre de manera muy diferente a como forma parte de la sociedad civil. Ahora bien, difícilmente puede concebirse idea más perniciosa para el orden social y político que la de identificar a eso que llaman Estado con el agente único del bien común. Semejante idea, demasiado extendida entre nosotros por siglos primero de absolutismo, de totalitarismo dictatorial y sobre todo de despotismo democrático, concede una exclusiva e ilimitada capacidad de acción e intervención en el orden social y político que es incompatible con la natural diversidad de organizaciones inferiores dentro de la sociedad. La complejidad del bien común temporal, por el contrario, implica la complejidad del orden social que nunca puede reducirse, como pretende el racionalismo, al bloque monolítico regido por el poder estatal, sino que supone una pluralidad de agrupaciones y sociedades diferenciadas por sus fines y armónicamente estructuradas en el seno de la nación o de la patria. Esta sociedad de mayor amplitud, o carente de potestad humana superior a ella, consta de innumerable comunidades inferiores, o cuerpos intermedios, cada uno de los cuales tiene el cometido de alcanzar la parte del bien común acorde que cae bajo su capacidad de acción. Capacidad que no procede de una cesión ni emana del poder supremo temporal, sino que le corresponde por la naturaleza, pues, como dice Pío XI, es «gravísimo principio inamovible e inmutable de la filosofía social» el que reza:

«Sigue, no obstante, en pie y firme […] [que] como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos»[11].

La sociedad consta, pues, de muchas partes y es contraria a la doctrina social clásica la absorción por parte de eso que llaman Estado de las competencias de los inferiores, pues carece de conocimiento de las necesidades concretas de cada familia, municipio, región u organización de trabajadores. Además la destrucción revolucionaria de esas sociedades inferiores deja a los individuos y las familias inermes ante las intervenciones y ocurrencias arbitrarias del poder central, siempre dispuesto a extender el ámbito de su jurisdicción. Intervenciones que sólo excepcionalmente se justifican cuando fallan las instancias inferiores o cuando se apartan gravemente de la ley natural.

La comunidad política no es una mera agrupación de individuos o personas, sino la orgánica complementación de sociedades con fines propios, entre los cuales debe darse la armónica conjunción que constituye la justa paz social. Lo cual supone la diferenciación de esos grupos que no pueden concebirse como reproducciones diminutas de la sociedad política, tal como hoy se da en las llamadas autonomías. Porque nunca cabe formar un todo con unidad orgánica con elementos de naturaleza idéntica al todo o idénticos entre sí. Tanto el individuo como las sociedades intermedias han de gozar de una autonomía y una autarquía inviolable mientras se atengan a la ley natural. Pero, en cada parte del organismo social, eso se produce de manera diferente y apunta a bienes comunes dispares, pero acordes con la naturaleza de cada sociedad inferior, cuya organización interna puede ser también distinta según las circunstancias y costumbres. Esto no impide, por otra parte, una subordinación real, de manera que en la conciencia de los individuos el bien de la familia deba ser un bien mayor que el bien propio, y que el bien de la familia, del municipio o de la región deba sacrificarse cuando la patria en peligro lo exija.

La sociedad política, hoy mal llamada Estado, tiene unas competencias irrenunciables que apuntan al bien común de la nación, las cuales no caen ni pueden ser atribuciones de las sociedades inferiores. Las relaciones internacionales, la guerra y la paz, la armonización de las sociedades inferiores y todo cuanto implique su colaboración forma parte de ese bien común, al que deben subordinarse el bien de las personas y las sociedades inferiores, siempre bajo el supuesto de que el gobernante se atenga a la ley natural y se someta en lo que debe a la jerarquía de la Iglesia. Pero en modo alguno le pertenece al poder central determinar los límites de su propio poder, como en la concepción rousseauniana, porque el ámbito natural de su jurisdicción limita con el de las sociedades inferiores. La limitación del poder no se alcanza, como desde Locke se pretende, con la independización de tres poderes atribuidos cada uno de ellos a organismos gubernamentales substancialmente porque la naturaleza misma del poder siempre acaba por sobreponerse a las construcciones abstractas del racionalismo e indefectiblemente uno de los poderes acaba por dominar y absorber las competencias de los otros dos. La extralimitación del poder central sólo se detiene, de manera efectiva, cuando su tendencia a la expansión se topa con la resistencia que otros poderes distintos pueden ofrecerle, gracias a que ellos también están revestidos en su esfera de facultades similares a las del poder central. Y es que el poder, sea del padre o del alcalde, sea regional o laboral, ha de tener, a su manera y dentro de los confines de su ámbito de acción, las mismas facultades legislativas, ejecutivas y judiciales del poder central.

Las nacionalidades formadas en tiempos modernos, así como el poder absoluto de los reyes que, en virtud de la razón de Estado, se consideraban por encima de la ley de Dios y de la Iglesia misma, son por completo ajenas a la concepción católica de la política y constituyen la antesala de la revolución liberal. La patria no es el bien supremo como pretenderá más tarde el fascismo. Y las naciones no son realidades definitivamente cuajadas, sino que pueden unirse para constituir entidades más amplias y también escindirse si lo exigiera un bien superior al de la unidad, pero nunca por fines espurios como el sentimentalismo nacionalista, el capitalismo o los intereses de partidos. En esto, como en la totalidad de lo real, incluida la acción del hombre en el interior de su conciencia y en su obrar transeúnte al mundo externo sea personal o socialmente, debe someterse conscientemente a la realeza de Nuestro Señor, de forma que no sólo gobierne sobre el universo o sobre la conciencia individual, sino sobre las sociedades sean las naciones, la familia o cualquier sociedad intermedia.

Sabido es que la teoría política clásica reconoce varias formas de gobierno legítimas y otras tantas ilegítimas, atendiendo, primero, al número y clase de los gobernantes y, luego, a la honestidad de los fines que éstos persiguen. Pero al mismo tiempo propone, como principio general, la necesidad de respetar en cada comunidad las costumbres y tradiciones, que abonan el arraigo existencial del hombre, y le permiten ver la comunidad concreta a la que pertenecen como algo propio, superior a ellos mismos y como algo en cierto modo sagrado, como realmente lo son, en tanto apunten al bien común y atiendan al orden natural. El carlismo, en virtud de eso, pero no sólo por eso, sostiene que la forma de gobierno adecuada para nuestra patria es la monarquía católica y tradicional y defiende las leyes de transmisión hereditaria de la monarquía española, a pesar de las usurpaciones recientes que ha padecido. Todo lo cual responde, desde luego, a las costumbres todavía arraigadas en nuestro pueblo. Pero no la defiende sólo por tradición y costumbre, sino también por motivos teóricos, pues semejante sistema de gobierno, en cuanto es mixto, o compuesto de las tres formas de gobierno legítimas, es la más perfecta según Aristóteles y Santo Tomás y, en cuanto hereditario, atiende a una norma de prudencia inveterada que persigue mantener la paz social, evitando en lo posible los constantes destronamientos y las rebatiñas periódicas por el poder.

Especialmente importante es destacar el carácter representativo, o democrático, de la monarquía tradicional. Las sociedades intermedias, en efecto, no están despóticamente dirigidas por el monarca, sino que cada una de ellas, según un orden piramidal tiene su representación en los órganos de gobierno superiores, hasta llegar a las cortes de cada reino y a las cortes generales. Esa representación real nada tiene que ver con la cesión de poderes a procuradores que mantienen luego lo que se les antoja ante los órganos de poder superiores, dando lugar, por lo general, a una representación invertida en que los diputados electos acaban siendo delegados y transmisores de la voluntad de los gobernantes hacia los gobernados. Se trata, al contrario, de la representación con mandato imperativo y ulterior juicio de residencia donde los concejales y diputados, dependientes bajo todos los aspectos de las sociedades que les han encomendado su representación, están constreñidos a no sostener nada ni a hacer pactos más allá del encargo que han recibido.

Esta concepción de la vida social, torpe y brevemente pergeñada en lo que precede, responde al muy aquilatado y único ideal de la cristiandad que, con las imperfecciones y diferencias propias de todo lo humano, rigió en los tiempos medievales, se prolongó en el imperio español y se mantuvo como vivida reivindicación entre los carlistas hasta la actualidad. No se trata, en modo alguno, de una reviviscencia de sociedades de otrora, sino de una teoría política muy compleja que hunde sus raíces en la antigua Grecia y, perfeccionada por el cristianismo, se ha desarrollado y sigue siendo profundamente estudiada y remodelada a tenor de las circunstancia actuales. No se justifica, por tanto, la concepción múltiple de la Cristiandad propuesta por Maritain que, en orden a desprestigiar la Cristiandad medieval y resaltar las maravillas de su utópica Nueva Cristiandad, lastra con caracteres completamente accidentales lo que llama el ideal del Sacro Imperio. Menos aún se sostiene la transformación radical de orden político y social cristiano que propone a cuento de sus elucubraciones sobre la evolución de distintos cielos culturales, cada uno de los cuales recoge los avatares culturales y teoría políticas de cada época.

4. La prudencia

La objeción a la doctrina expuesta que inmediatamente se le ocurre a cualquiera se refiere a la posibilidad de aplicación de esta doctrina en un mundo como el nuestro. La respuesta se halla en la virtud bifronte de la prudencia política que mira con una de sus caras los principios inmutables y, con la otra, la realidad cambiante, para ver la mejor manera de acomodar ésta a aquella. Las dos cosas son irreductibles, de forma que ni la doctrina se ve conmovida por los avatares históricos, ni las aplicaciones circunstanciales se pueden convertir en doctrina.

Los ideales históricos adecuados a cada época, que introduce Maritain, no son más que un tinglado conciliador fabricado para bendecir la realidad y no verse en la obligación de reformarla a tenor de los principios cristianos. Ese invento, de resultados trágicos, no tiene fundamento teórico alguno y la experiencia refrenda la incapacidad humana de captar la esencia de cada etapa histórica. Lo prueba la historia con sus inesperados cambios que cualquiera de una cierta edad ha podido contemplar en los últimos tiempos. El propio Maritain varió sus apreciaciones históricas de manera llamativa, lo cual también demuestran esa incapacidad: en el Humanismo Integral daba por definitivamente finiquitado el ciclo liberal y capitalista –«fuerza puramente negativa»[12]– y ponía sus esperanzas en una transformación del marxismo y del socialismo hacia formas políticas no anticristianas[13]. En ellos creía hallar un trasfondo de solidaridad y de preocupación por la dignidad del trabajador[14] que, si bien desviada por el sistema filosófico en que se insertan, podían, a su juicio, resolverse en la sociedad laica respetuosa de las religiones. No muchos años después, tras sus estancias en Estados Unidos, toda su insistencia se centró en el peligro del totalitarismo soviético y se deshizo en alabanzas «del ejemplo de la democracia americana»[15] y, en general, de aquella nación, cuna y emblema del liberalismo y del capitalismo.

Por mucho que algunos quieran engañarse diciendo a posteriori que era evidente lo que de hecho ha sucedido, la historia es contingente y los designios de la Providencia son absolutamente inescrutables. Sobre las convencionales etapas del devenir humano no se puede construir teoría alguna. A lo sumo puede decirse que la experiencia facilita en gran medida la prudencia, virtud de viejos que han conocido muchas cosas y han adquirido la parsimonia exigida para aplicar los principios inmutables a la sociedad presente.

5. Conclusión

¿Cuál es pues la razón por la que parece tan imposible realizar hoy en día el ideal de la cristiandad –del único orden político de la Cristiandad– en los tiempos que corren? La respuesta se encuentra precisamente en el maritainismo y en los eclesiásticos que han traicionado la enseñanza perenne de la Iglesia para echarse en brazos del mundo y propugnar, más o menos abiertamente, la democracia cristiana, al paso que aplican a la descalificación del orden político y social de la cristiandad toda la autoridad recibida para defenderla.

Sí, como dije al principio, no le falta ironía de la gruesa a la pregunta sobre la posibilidad de hacer política cristiana fuera del maritainismo.

[1] Cfr. especialmente Jacques MARITAIN, Du régime temporel et de la liberté, París, Desclée de Brouwer, 1933, págs. 40-45.

[2] SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa contra gentes, IV, 22; Summa theologiae, I-II, 93, 6 c. Son textos a los que recurre el propio Maritain para justificar la mencionada identificación.

[3] En realidad, a lo largo de su obra, queda en la incertidumbre si Maritain identifica la libertad de autonomía con la posibilidad que cualquiera tiene de alcanzar semejante estado de perfección, por los beneficios de la Redención, o con esa perfección en acto. Si lo primero, puesto que todo hombre puede aspirar a la santidad, no se concibe qué papel pueda adjudicarse a la toma de conciencia para la adquisición de esa posibilidad, ni qué virtualidad pueda tener el orden social a ese efecto. Si lo segundo, se universaliza y naturaliza la gracia.

[4] Jacques MARITAIN, El hombre y el estado, vers. castellana de Juan Miguel Palacios, Madrid, Encuentro, 1983, pág. 172. En el Humanismo integral, Maritain todavía tiene la cautela de no enlazar el laicismo con la mencionada frase, sino a través de interminables disquisiciones (págs. 109 y 312).

[5] SANTO TOMÁS DE AQUINO, Super Evangelium S. Matthaei, Reportatio Leodegarii Bissuntini, Super Mt., cap. 22, l. 2.

[6] «La fe, sin embargo, enseña y la razón humana demuestra que existe un doble orden de cosas, y, a par de ellas, que deben distinguirse dos potestades sobre la tierra: la una natural que mira por la tranquilidad de la sociedad humana y por los asuntos seculares, y la otra, cuyo origen está por encima de la naturaleza, y que preside a la ciudad de Dios, es decir, a la Iglesia de Cristo, instituida divinamente para la paz de las almas y su salud eterna. Ahora bien, estos oficios (de esta doble potestad, están sapientísimamente ordenados, a fin de dar a Dios lo que es de Dios, y al César, y por Dios, lo que es del César [Mt., 22, 21]; «el cual justamente es grande, porque es menor que el cielo; pues él mismo es también de Aquel de quien es el cielo y toda criatura. A la verdad, de este mandamiento divino no se desvió jamás la Iglesia» (PÍO IX, Etsi multa luctuosa, Denzinger, 1841).

[7] Cfr. Leopoldo Eulogio PALACIOS, El Mito de la Nueva Cristiandad, Madrid, Rialp, 1951, III, 6, y José Miguel GAMBRA, «Maritain et l’analogie historique», Catholica (París), núm. 113 (2011), págs. 12-23.

[8] Humanisme integral, París, Aubier, 1936, pág. 102. Véase también pág. 81.

[9] SANTO TOMÁS DE AQUINO, Super I Epistolam B. Pauli ad Corinthios, cap. 11, l. 4.

[10] Ignacio BARREIRO, «La realeza de Cristo en la liturgia y en el dogma. Un caso de efecto inducido», en Bernard DUMONT, Miguel AYUSO y Danilo CASTELLANO (eds.), Iglesia y Política. Cambiar de paradigma, Madrid, Itinerarios, 2013, pág. 133.

[11] Quadragesimo anno, 79.

[12] Humanisme intégral, cit., pág. 170. Vid. págs. 88-89 y 246.

[13] Ibid., págs. 73-74, 98-101.

[14] Ibid., págs. 245-249.

[15] El hombre y el Estado, cit., págs. 202-3.