Índice de contenidos

Número 109-110

Serie XI

- Textos Pontificios

- Actas

- Estudios

- Jornadas

- Congresos

- Información bibliográfica

- Crónicas

-

Ilustraciones con recortes de periódicos

-

I. El llamado «capitalismo monopolista de Estado»

-

II. Los irresponsables

-

III. El respeto y la respetabilidad

-

IV. El progreso técnico y económico, el mayor bienestar, emparejados con una decadencia de la calidad humana

-

V. Consecuencias del éxodo rural

-

VI. Camino hacia el socialismo, inevitablemente abocado al fracaso

-

VII. El drama del socialismo

-

VIII. Visto y oído en Checoeslovaquia

-

IX. Y ¿en Rusia?... El grito de Solzhenitsin

-

X. Además… hay escasez de alimentos en la URSS

-

Autores

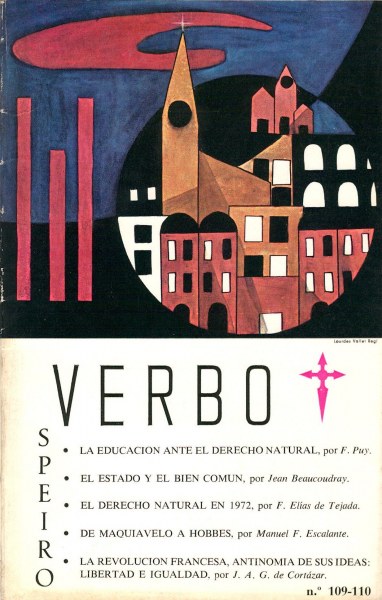

1972

La Revolución francesa. Antinomia de sus ideas: libertad e igualdad

LA REV()LUCION FRANCESA.

ANTINOMIA DE SUS IDEAS: LIBERTAD E IGUALDAD

POR

}OSÉ ANTONIO GARCÍA DE CORTÁZAB. y SAGARMÍNAGA.

Introducción.

La

chaxla que

voy a desarrollar

"'11e ustedes

abarca, por un lado,

menor extensión que el tema enunciado en el programa : porque sólo

me limito en ella a escoger como paradigma, entre las muchas anti

nomias que surgen de la erupción revolucionaria francesa, la contra

dicción tajante, terminante, sin puentes que unan sus acantilados,

entre las ideas de libertad e igualdad ( 1).

(*) Es preciso recordar a este respecto y como fundamentales las escla

recedoras palabras de Gabriel Marce! que nos pueden servir de pórtico ge

neral al trabajo:

... «allí donde existe una comunidad real, cuyo principio es el amor, es

literalmente verdadero decir que cada

uno trabaja

para todos

y que es tra

bajando para todos cuando el individuo _trabaja efectivamente para sí mismo,

puesto que en- sus hermanos se reconoce a sí mismo y en ellos mismos descu

bre razones de existir. Pero importaría discernir cuál es la esencia de este

amor y de la fraternidad. Los revolucionarios

ateas han

creído, a

vetes, poder

salvar

la fraternidad haciendo tabla rasa de la

idea. del

Padre.

Parece eviden

te

que esto sea un absurdo y que no pueda haber fraternidad entre aquellos

que no

sean hijos de nadie. Por otra parte, esto no ha sido más que una ilu

sión, no más

·que una

mentira el imaginarse que la libertad, la igualdad

y la

fraternidad puedan

constituir como

los elementos coordinados de una misma

divisa. ·Esto equivale a no darse cuenta: Por un lado, que igualdad·

y fraternidad van unidas de forma aunque no

diferente pero sí realmente opuesta, dado que· la igualdad es de hecho una exigencia autocéntrica, una exigencia centrada sobre sí mismo, mientras que la

fraternidad es «heterocéntrica», o sea centrada sobre el otro, considerado

como mi

prójimo. En estas condiciones hay

que hacer

constar que

la fi-aternidad

• 997

Fundaci\363n Speiro

JOSE ANTONIO GARCIA DE CORTAZAR Y SAGARMINAGA

Pero, por otro lado, se extiende a otros campos no indicados en la

enunciación, pues examino muy brevemente, claro está, las contra

dicciones existentes entre sus precursores en la filosofía política

-Montesquieu

y Rousseau-y las repercusiones que, fuera del marco

revolucionario, tuvieron

e~os principios cont~apuestos en

las princi

pales Constituciones_ y leyes subsiguientes

aJ 89

en España, Francia

e Inglaterra durante el siglo

XIX.

Es difícil para un filósofo de la historia, y mucho más por su

puesto,

par~ un _aficionado com9

yo,

a~ercarse al

gran tema revolucio

nario donde la bibliografía aflora por decenas de millares -proba

blemente superarán en mucho los cien millares los títulos diferentes

dedicados a él- y donde las interpretaciones se disparan hacia los

más variados campos. Desde considerarlo como una sola y total Re

volución asumiendo el 93

y el 94 con el 89, al gobierno liberal, y al

r:evolucionario, al Terror, a·

1a democracia radical de los sansculottes

y, a la constitución del 91 y la del 93 ; a considerar cada uno de

estos estadios no solo momentos diferentes sino también como ca

tegorías

distintas; desde ver la Revolución como un movimiento li-

ha desaparecido, más o menos, sobre todo en aquellos sectores en donde las

grandes religiones han dejado de ser practicadas en la esencia de su espíritu:

¿Qué puede quedar de la fraternidad en las doctrinas que predican

el odio de

clases

o_ de razas?

De

otro lado, que incluso entre libertad

e igualdad existe una secreta in

compatibilidad; hay en ello una razón profunda, y es que la igualdad no

puede, de hecho, ser instaurada

más que

a la fuerza.

Es, en el fondo, la intro

ducción

--qu,e sólo

puede realizarse por

la viole.ncia- de una categoría to

talmente abstracta, una categoría de

lo inanimado dentro de un orden vi

viente que no puede abarcarlo. De estas tres nociones, la de igualdad es la única

que parece

concordar

con la idea de un mundo enteramente sometido a la exigencia de producti

vidad, es decir, a las primacías de la técnica. Todavía cabe preguntarse si las condiciones que presiden la instauración

de un mundo semejante no implicarán, en realidad, una desigualdad efectiva

y que se llegará a camuflar lo más posible recurriendo para ello a todos los

recursos de una propaganda hábilmente montada. Por otra parte, se tendrá la

posibilidad de pretender que esta desigualdad es provisional, que se encuentra

ligada a un período· de transición y que está llamada a desaparecer cuando

la

idea tecnocrática haya triunfado. Parece superfluo insistir sobre el carácter

aventurado de semejante

aserto.»

998

Fundaci\363n Speiro

ANTINOMIA DE UBERTAD E IGUALDAD

beral a contemplarlo como un volcánico est.allido democrático; ad

mitir o no las dos revoluciones del proceso termidoriano; aceptar la

explicación romántica y literaria o sólo. la rabiosamente social tan

cara a los Lefebre, Saboul y otros; a ver en la Revolución un sistema

filosófico o un hecho económico; a interpretarla desde el punto de

vista de

la Contrarrevolución en el verdadero sentido de la contra

rrevolución como vuelta a los valores permanentes de la tradición

que no es un sepulcro. sino iln manantial, o desde el punto ·de vista

de los «emigrados» que 1a contemplan desde sus posiciones absolu

tistas privadas de las esencias populares, históricas y sociales que hi

cieron posible la antigua monarquía fraricesa; · a observarla desde una

posición liberal o

sólo desde las almenas democráticas; en· fin, se

ñalar su carácter progresista, avanzado pero burgués, o admitir las

radicalizaciones actuales de los doctrinarios comrinistas.

Hoy, es

·decir, en

los últimos

15 años, la historiografía ·continúa

marcando la permanencia de controversiás sin fin en las CJ.ue vemos

las

siguientes principales direcciones:

I) La tésis contrarrevoluciona

ria

moderadamente inclinada hacia

el antiguo régimen, como la de

Gaxotte o quienes como Vegas Latapie, Vallet, Gambra, Elías de Tejada y otros auténticos enemigos del absolutismo

y defensores del

pensamiento tradicional, ven la contrarrevolución válida en la adhe

sión a los ejemplares principios del derecho público cristiano, 2) La

tesis marxista-leninista que, como recuerda Gerard, es la que se

presenta como más avasalladora ( agrego yo en el número y disci

plina obediente de las obras) y que muestra como principales jefes de fila a Lefebre,

Soboul y

Cobb. 3) La interpretación marxista-liber

taria que sigue las doctrinas de

Bakunin y Trotsky y tiene como re

presentante principal a Guerin. 4) El revisionismo neoliberal de

Arendt, Godechot y Palmer. Interesante también es la dirección asu

mida por Gobban recientemente, que ataca los conceptos de base de

la historiografía marxista al uso, especialmente en el tema de la in

terpretación de la Revolución Francesa como una lucha de clases

según el pensamiento clásico de Marx. Igualmente contra el deter

minismo -marxista en' el juicio de la Revolución, hay que meflcionar

la posición liberal de última hora de Furet y Richet, que distinguen el

dualismo revolucionario de las luces frente a la revolución popular.

999

Fundaci\363n Speiro

]OSE ANTONIO GARCIA DE CORTAZAR Y SAGARMINAGA

En. el curso de nuestro, trabajo abordaremos, pues, de acuerdo, con

nuestra interpretación para nosotros válida y al menos no influida

por romanticismos noveleros, nostalgias

marc;\útas, concepciones

doc

trinarias o interpretaciones de urgencia, la antimonia existente entre

los principios de libertad e igualdad. Primero nos fijaremos en las

controversias entre los hombres que la inspiraron, pero eligiendo sólo

ep.tre ellos a sus dos más decididos campeones, Montesquieu y Rous

seau. No nos adentramos en las contradicciones internas que emergen

en V oltaire y otros enciclopedistas que en el fondo están subsumidos

en el representante puro. del liberalismo, el barón de la

Brede, y el

gran demócrata, el escritor ginebrino.

La Revolución, debatiénclose entre sus propias antinomias en re

lación con el tema ocupará la segunda parte de nuestra charla; por

último, veremos cómo la antítesis se halla presente a través de todo

el siglo XIX en la copiosa legislación a que dieron nacimiento las trá

gicas consignas revolucionarias.

Montesquieu y Rousseau.

Para

Montesquieu, como en brillante. síntesis expone Jacques

Chevalier en su monumental «Historia del Pensamiento», el fin pri

mero de un gobierno debe ser el asegurar a los hombres toda la li

bertad

.de que

son capaces. Pero hay que guardarse bien de confun

dir esa «libertad del pueblo» con el «poder del pueblo», porque el

pueblo no está preparado para discutir asuntos ni para tomar reso

luciones activas que exijan ejecución

y la libertad verdadera no con

siste, como cree

y se cree comúnmente, en hacer lo que se quiera. En

un Estado, es decir, en una sociedad en la que hay leyes, la libertad

no puede consistir más que en. poder hacer lo que se deba hacer y en

uo verse

forzado a hacer lo que no se debe hacer. He aquí, precisamen

te, lo que deben asegurar las leyes y, si es as! la libertad, puede ser

definida como «el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten».

Para Montesquíeu la d_emocracia, en un sentido moderno, no es

por ello una verdadera forma política libre -que es la suprema as

piración ·del autor del <

Fundaci\363n Speiro

ANTINOMIA DE UBERTAD E IGUAWAD

tantemente la necesidad de guardarse del peligro de ]a igualdad

que implican sus propios fundamentos. La libertad política -para él- se logra siguiendo el orden de ]as cosas, dejando a salvo «las

prerrogativas de los Cuerpos» ( es decir, lo que hoy llamamos Cuer

pos iotermedios). Con el

Rey, el Parlamento y los Cuerpos inter

medios puede asegurarse esta constante de libertad necesaria. La li

bertad está en el primer término de los conceptos para el señor de

la BrCde; el ideal consiste justamente --como lo recuerda Ferrater

en lograr esa libertad máxima dentro de las posibilidades engendra

das por

las circunstancias históricas y naturales.

Por ello, aunque partidario de una

máxima igualdad

posible, teme

a los principios igua]atorios exagerados.

«El principio

de

la democra

cia -escribe- se corrompe no sólo

cua!l.do pierde

su espíritu de

igualdad, sino también cuando se pretende un espíritu de igualdad

extrema en la que cada uno quiere ser igual a los que le han elegido

para que

los manden».

El liberalismo de Montesquieu es un liberalismo aristocrático, ba

sado en una estructura de parlamentos y cuerpos intermedios. Para

Godechot, el historiador neoliberal de la revolución francesa, lo que ante todo

y sobre todo quiere MontesquieU: es dulcificar el absolu

tismo monárquico

11unque sea

en. provecho de la nobleza. «En todas

sus obras --escribe-se esfuerza en justificar todos los privilegios

de la nobleza, especialmente la exención de impuestos, las justicias

señoriales,

los derechos

feudales. Quiere dar una gran

importru:,cia al

Parlamento

y como Locke y Bollingbroke no habían distinguido más

que dos poderes, el legislativo

y el ejecutivo, agrega un tercero, el

judicial, que deben estar rigurosamente separados».

Asf, Godechot,

sintetiza las ideas de Montesquieu que pertenecían a la nobleza ju

dicial

: «La nobleza de

la espada o de Ja toga es el pilar de la Mo

narquía». Ebenstein, por su parte, ve fundalilentalmente en Montes

quieu, aparte del reconocimiento ·de sus ideas sobre la separación de

poderes con el fio de templar e] absolutismo real, un defensor de los

privilegios de la aristocracia.

Ferrater Jo contempla también como cabeza del liberalismo aris

tocrático, pues, como exactamente dice, para Monte:Squieu-la-democra

cia, aunque lícita, es imposible. Por ello, entre las tres fórmulas posi-

1001

Fundaci\363n Speiro

]OSE ANTONIO GARCIA DE CORTAZAR Y SAGARMINAGA

bles, Despotismo, Monarquía y Democracia,· se inclina por la Mo

narquía porque _:_y esto es lo destacable para comprender la postura

intelectual del Presidente del Parlamento de

Burdeos----es

la más

firme defensora de la

libertad, y el despotismo no es más que una

deformación monstruosa de la monarquí-a.

Hombre clásico, frente· al romanticismo de Rousseau, escéptico,

tolerante, Montesquieu es contemplado por Menéndez y Pelayo como

un moderado con moderación relativa pero en definitiva equilibrada

«en medio de la orgía intelectual -<:amo escribe- del siglo de las

Luces» o, agrego yo, siguiendn a Maine de Bitan, el «siglo de la

irreflexión».

Alistado en muchas ocasiones en las filas enciclopedistas y en

frentada con ellas en otras, Rousseau, como nos recuerda Marías,

ocupa un lugar solitario,

y frente al modo de vivir y de razonar clá

sico opone un sentimentalismo y un irracionalismo realmente utó

pico.

Si Montesquieu es, ante todo y sobre todo, un hombre de la

Ilustración, un noble, un aristócrata, un frenético partidario de la

libertad como principal engranaje de la Historia, Rousseau -apasio

nado y

semidemente--- es un hombre del pueblo. Partidario de uoa

igualdad que choca con la libertad proclamada por la Ilustración, con

sidera a la igualdad como el motor del acontecer histórico

y la piedra

angular de la Historia. Como muy bien señala _ Marías, Roússeau ha

sido el engendrador de las más graves consecuencias en las batallas

de la revolución. Su igualdad desemboca en su idearium democrático,

pues su voluntad general no es' la Voluntad de todos sino la de la

mayoría. (Por ello, agrego yo, quedan marginados de esta voluotad

general todos los que no participan en ella.

No se busca el bien co

mún sino esa teórica voluntad genCral que pueda ser perniciosa y

contraria incluso al derecho natural). Consecuencia de todo no es·que

Rousseau

niegue la libertad de las minorías disidentes, sino que las

obliga a aceptar esa voluotad genéral como auténtica voluntad de la

comunidad política: de ella sale el sufragio uoiversal y el dogma de

la democracia, aunque muchas veces puede uno ·preguntarse si en lo

más hondo de RollSseau O.o existía más que el esbozo de una siffiple

democracia

platónica.

Eugenio Vegas en sus

«ConsideraciOO.es sobre la democracia>> re-

1002

Fundaci\363n Speiro

ANTINOMIA DE UBERTAD E IGUAWAD

coge una cita roussoniana esclarecedora de su pensamiento:

(

dirección de la voluntad general, y después cada miembro, como parte

indivisible del todo, recupera lo que ha entregado». El principio

igualatario y contrario a la libertad individual cristaliza, como escribe

Vegas,

«en el

falso dogma de la igualdad de los hombres»

y es re

cogido después en el artículo

l ,Q de la Declaración de Derechos del

Hombre y del Ciudadano, los hombres nacen y permanecen libres e

iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden ser fun

dadas más que sobre la utilidad común».

«Nosotros -escribe Eugenio Vegas-- no admitimos que

la fuen

te del derecho sea la voluntad del pueblo o de su mayoría. Con Santo

Tomás afirmarnos

que «ley es la ordenación de

la razón al bien co,

mún hecha por el que tiene el cargo en la comunidad», y en un sen

tido más amplio, afirmamos con Montesquieu que «son leyes las re

laciones derivadas de la naturaleza de las cosas>>. «Dos

requisito~

· --continúa---son, pués, preasos para que un precepto pueda ser

considerado como ley. Es el primero que lo solicite quién tiene tal mi

sión en la sociedad (Rey, Cortes, Parlamento) . El segundo es que

este precepto del Rey, del Parlamento o de las Cortes sea conforme

al bien común, o, en otras palabras, que se derive de la naturaleza

de las cosas. Todas las órdenes que den los legisladores (Reyes, Asam

bleas) que sean contrarias al bien común o a la naturaleza de las

cosaS no son· leyes

y, por tanto, no obligan.

Para Menéndez y Pe

layo el Contrato social es «una.

cemda y sistemática utopía... que

erigió en dogma la tiranía del Esta,do muerte de todo individualis

mo». En otro lugar dirá: < que sus escritos, un tejido de antimonias».

Analogías y diferencias entre Montesquieu Y Rousseau.

Aunque sea verdad lo que Touchard afirma de que no convie

he partir de· concepciones radicaleS y simplistas -es decir, el «Es

plritu de las · Leyes» es el liberalismo sin democracia y el «Contrato

Social» la democracia Sin liberalismo---,· si que creemos -como ya

1003

Fundaci\363n Speiro

/OSE ANTONIO GARCIA DE CORTAZAR Y SAGARMINAGA

hemos dicho antes al plantear en principio las difere¡icias entre Mon

tesquieu y Rousseau-, que en esencia, aunque muchas veces rela

cionados, ambos capitales libros parten de supuestos diferentes. En

algunas ocasiones -menos de las que creen los partidarios de la ar

monía-, los principios son· distintos, los objetivos diferentes

y los

argumentos contradictorios. Existe una auténtica antimonia entre el

pensamiénto de ambos escritores políticos.·

De los varios Montesquieu posibles el que nos interesa en este

trabajo es el que se nos presenta como cabeza del liberalismo que

inspira a la revolución. De ese liberalismo típico -,-hay tantas clases

de liberalismos como personas- que se nos ofrece tan caracterizado

por su -determinismo, racionalismo y escepticismo. Frente a él -y

vuelvo a re~arcar con más amplitud ideas ya atisbadas con anterio

ridad- se nos presenta la figura extraña de Rousseau el rebelde, el

iconoclasta, el irracionalista, el utópico. Algunas veces se desprende

de su terrible carga sentimental enfermiza para servir a postulados

lógicos. 'J;'ouchard, a quien seguimos en esta parte, ha definido per

fectamente esta dinamita ideológica que es Juan Jacóbo Rousseau

como «una gran utopia, pero utopía racional».

Montesquieu con ·sus principios del «Espíritu de las Leyes» sien

ta la base de la definición de la Ley considerada como «las relacio

nes derivadas .de

la naturaleza de las cosas»; Rousseau parte, en cam

bio, de postulados artificiales, quiméricos, alejados de esa ordenación

surgida

de la

naturaleza de las cosas con su fantástico Pacto social y

su defensa de la bondad natural del hombre. De los tres gobiernos posibles -republicano ( dividido a su vez

en república aristocrática

y república democrática), monarquía o go

bierno despótico, Montesquieu se inclina por la monarquía cuando el rey gobierna según las leyes que se ejercen gradas a los cuerpos

intermedios. «Los poderes intermedios -escribe el Presidente del

Parlamento de

Burdeos-e-subordinados y dependientes, constituyen

la naturaleza del gobierno

monárquico ...

, son los canales por los que

corre

el poder».

En cambio, Rousseau levanta una aguda crítica de

la monarquía; se opone· a la ?-ristocracia hereditaria; respecto a la

democracia, en este estadio de su

pensarpiento, la cree desde un pun

to de vista práctico irrealizable.

Pese a ello, toda la obra roussoniana se

1004

Fundaci\363n Speiro

ANTINOMIA DE LIBERTAD E IGUALDAD

afilia --dentro de las variaciones extremas que le caracterizan- a la

democracia, a esta democracia que sus seguidores de la Revolución,

especialmente los jacobinos y el populacho parisiense, intentarán lle

var sangrientamente a la pclctica.

Si Montesquieu es partidario ----continuarnos de la mano de Tou

chardc-de

un gobierno moderado, caracterizado por la doctrina de

la separación de poderes, los cuerpos intermedios, especialmente los

Parlamentos y la Nobleza y la descentralización a la que considera

como un contrapeso eficaz contra -el despotismo, Rousseau, basado

en la soberanía popular, elin¡ina todos los poderes intermedios y es

partidario de una centralización a

más de que engulle los otros po

deres -el ejecutivo

y el judicial- en el legislativo sustentado por

la voluntad general. Para Touchard los caracteres de esta soberanía

en la tesis de Rousseau son los siguientes : es inalieneable, por ello

condena el gobierno representativo y la monarquía inglesa tan que

rida por Montesquieu; es indivisible, con lo que da al traste con la

división de poderes y los grupos minoritarios situados entre la co

rona y el pueblo; es iofalible «porque

--die-la

voluntad general

es siempre

recta y

tiende a

la utilidad pública», y es absoluta por

que «el pacto social confiere

--escribe--al

cuerpo político un poder

abstracto sobre todos los suyos». Y es, que como ya hemos dicho

antes y ahora repetimos, Rousseau pasa del absolutismo del rey -malo

en sí mismo--. al absolutismo del 'pueblo, dos veces malo.

En el orden de las ideas sociales que separan a Montesquieu y

Rousseau, Touchard opioa que pese a las ambigüedades que tanto

caracterizan a uno y otro, «las idf!3.5 sociales de Montesquieu nada

tienen de revolucionarias. La libertad consiste, fundamentalm~nte

para él, en la seguridad». A este respecto Montesquieu escribe: «La

única ventaja que

un pueblo

libre posee es la seguridad que cada uno

tiene de que el capricho de uno solo no le privará de sus bienes o

de su vida».

Más adelante

continúa el señor de la

Brede: «La

igual

dad absoluta es un sueño ... El pueblo no debe ser confundido con

el populacho, siendo prudente negar

el derecho . a

voto

a· quienes

se

encuentran en un profundo estado de vileza: incluso en el gobierno

popular el poder

no. debe

caer en manos del pueblo bajo». En este

punto Touchard dice: .«Voltaire y los Constituyentes de

1789 no

1005

Fundaci\363n Speiro

JOSE ANTONIO GARCIA DE CORTAZAR Y SAGARMINAGA

dirán otra cosa». Aunque conserva~or ilústrá.do,

bleza

de la-toga-cae, lo recuerda Leroy, en los sueños utópicos de

un nacionalismo de Estado de tipo patriarcal. Las ideas sociales de Rousseau no responden en esencia a las que

después quisieron imponer sus seguidores revolucionarios. No pien sa en realidad, desde·

el punto de vista de los, hechos, en instaurar

una sociedad rigurosamente igualitaria, pero sí desea, como recuerda

Touchard, reducir

la distancia que separan a los más pobres de los

más ricos. Frente a esta actitud no se puede olvidar que sus princi

pios igualitarios llevaban la dinamita encendida que estalló en las jornadas de 1793

y 1794.

Así como Montesquieu es

un perfecto

individualista,

la postura

de Rousseau no

parece tan

netamente delineada. Pese a sus afirma

ciones igualitarias

y democráticas, aún se plantea -lo atisba Tou

chard- el problema de fondo. Rousseau es sólo un individualista o un antecesor del colectivismo totalitario. Aún se discute la cuestión:

hoy Gobban cree ver en Rousseau a un absoluto individualista russo

niano.

Mi -opinión es . que· el hombre Rousseau fue un individualista,

pero que su obra lleva todo el fermento de los despotismos totalitarios.

Influencias de Montesquieu y ·Rousseau eil la Revolución Fran

cesa.

Al destacar brillantemente Jacques ChevaJier las posturas de Mon

tesquieu y Rousseau analiza cómo repercutió su pensamiento en la

Revolución Ftancesa e Historia sucesiva. Con sus palabras queremos

abrir este caJjftulo· de nuestro trabajo. «Dos concepciones existen, dos

tendencias cuya

divergencia

'profunda -ha ido

acentuándose hasta

llegar a

la escisión, como se ha comprobado en ocasión de la Revo

lución francesa y de todo lo que siguió. En los Cuadernos del 89, el

pueblo

ped!a ser

bien administrado : no pensaba en derrocar al Rey;

deseaba solamente una reforma de la ·institución monárquica por

la

supresión de Íos privileiios y fa represión de los abusos; tal era el

propósito

de los «monárquicos)} de las Constituyente~ y de los escri-

1006

Fundaci\363n Speiro

ANTINOMIA DE UBER.TAD E IGUALDAD

tares como Rivarol que alababa a Montesquieu «por haber escrito

para corregir los gobiernos, no para derrocarlos». Pero a partir de 1791 todo cambia. Los hombres de

la Convención, como fieles dis

cípulos de Rousseau, ponen en cuestión el origen, la naturaleza del

poder y se preocupan menos de las funciones reales que de la sobe

ranía abstracta».

Siguiendo estas mismas ideas a través del camino recorrido hasta

aquí hemos afirmado

la influencia de Montesquíeu y Rousseau en

las ideas revolucionarias.

Molltesquieu de

todas·

maneras se

proyecta

más ·en las declaraciones

generales teóricas;

Rousseau, en

las organi -

zaciones

revolucionarias, especialmente

en los jacobinos

y los sansru

lottes de París. Pero son absorbidos en los principios transcendenta

les de la Revolución : tanto la libertad, como la igualdad pasan a las

Declaraciones de Derechos, así como

la separación de poderes y la

-sociedad democrática. Sin embargo, en Montesquieu se apoyan más los

que pudiéramos denominar liberales

y en Rousseau los extremistas de

izquierda. Para Jellineck el Contrato Social no inspira la Declara

ción de Derechos del 89 porque Rousseau _proclama, con la existencia:

de la voluntad general, la alienación de los derechos individuales al

Estado. NosotroS, siguiend~ a Del Vecchio, creemos que· Rousseau

está presente en ambas declaraciones de Derechos, tanto en

la 89

como

la más radical -mucho más roussoniana-, de los jacobinos· del

93. Llinares a este respecto recoge la opinión de Car! Schmitt: _«La

verdadera significación histórica de Rousseau es que él ha romanti

zado los conceptos y las aspiraciones del siglo xvm. Y la Revolución

francesa, que fue corriente victoriosa de esta época,_ ha recogido los

frutos de su lirismo». Yo creo que el «pathos» de Ronsseau flota

como un fantasma omnipotente en la doctrina política de los últimos

dos siglos.

Para Soboul

-jefe de fila con Lefebre de la nueva historiografía

marxista francesa-, Montesquieu aunque sólo .. es un aristócrata y

sólo quiere ejercer una defensa de 1~ aristocracia frente a los pode

res del Rey, influye y mucho en los principios del 89. Entonces, los

enemigos del Rey y después muchos más, se basan en sus tesis contra

el poder real en las doctrinas del sefior de la Brede. Y sus ideas sobre

separación de poderes son recogidas

po; la

Revolución.

(Entre pa-

1007

Fundaci\363n Speiro

/OSE ANTONIO GARCIA DE CORTAZAR Y SAGARMINAGA

réntesis diremos que de forma inexorable el ilustrado barón ejerce notoria influencia en .dos famosos jacobinos: Saint Just

y Marat, que

dirá de él que es el hombre

más . grande

del siglo.)

Sobre todo en sus primeros momentos, es indiscutible que Mon

tesquieu inspiró a la Revolución y aun con preferencia a Rousseau.

Poco a poco las ideas liberales van siendo arrinconadas en aquel

apocalíptico horror, con ventaja para las roussonianas. En los sanscu

lottes la influencia de este último es extraordinaria. Porque con sus

ideas igualitarias ( no tan exigentes, como ya hemos visto, como la

de los exaltados) no es de extrañar que, llevadas al paroxismo, se

levante el filósofo de Ginebra, entre las sombras del tiempo, como

un profeta ensangrentado.

En su interesante trabajo «Clases sociales y roussonianismo», Sa

boul examina esta constante. A veces, en los grupos populares de

París mnvidos por las «secciones» y los «clubs», la «referencia a

Rousseau es explícita». Al criticar --continúa Saboul- con vehemen

cia ciertas .decisiones de la Convención, la actriz Claire Lacombe, pre

sidenta de la «Société de Femmes révolutionaires» declaraba, en el

verano de 1793 : «Hace demasiado tiempo que sus componentes se

arrastran por los bancos

y, como decia Juan Jacobo Rousseau, la

prolongación de los poderes es con frecuencia la tumba de la liber

tad>>. El derecho a la insurrección, última conseruencia de la sobera-

·

nía

popular

de Rousseau, es también aceptada plenamente por los

jacobinos exaltados

y recogida incluso en la Declaración de Dere

chos de 1793. Con una interpretación muy arbitraria del derecho de

insurrección, las «Secciones» de París

y el populacho en general, cre

yendo seguir -sigo en esta parte a Soboul- los principios roussonia~

nos, piensan que tieneo eo todo momento derecho pleno a la suble

vación. Vergniaud, como nos recuerda el autor francés, critica el uso

inmoderado del concepto de soberanía popular al referirse a estos

extremistas : «Poco ha faltado

--exclama-para

que descompusieran

la República haciendo creer a cada

«Secci6n» que

la soberanía resi

día en ella». Robespierre se enfrentaba también con las desviaciones

del pensamiento rusoniano del populacho. Pero frente a esto es ne

cesario admitir que fueron precisamente las ideas de Rousseau las que

condujeron al triunfo de la democracia social en 1793.

1008

Fundaci\363n Speiro

ANTINOMIA DE UBERTAD E IGUALDAD

Groethuysen, en un trabajo interesant_e, considera que la influen

cia de Rousseau sobre la Revolución fue muy importante. mientras

que la de Montesquieu fue escasa.

«Montesquieu -escribe-, comprende el mundo inteligente como

un número de colectividades. Cada individuo está en una cierta re

lación con una colectividad. Su vida, su destino, la dirección que tomó

su espíritu, están en gran parte condicionados por la comunidad a la

cual pertenece. Vive, evoluciona con ella, muere si es necesario para

ella». Frente a esto la Revolución -seguimos aquí con el autor

quiere intervenir como creadora en la vida de los pueblos, quiere

cambiar las condiciones. Creamos, dicé, nuevas· formas de vida co

lectiva, creamos un pueblo nuevo y feliz, y es entonces cuando· el in

dividuo encontrará su felicidad en la colectividad». El binomio Rous

seau-Revolución no puede aparecer más claro en este texto.

Por otro lado sestiene el autor citado que para Montesquieu las

leyes son el producto de la voluntad general. Para Montesquieu la ra

zón

soberana tiene el poder para hacer las leyes; para la Revolución

lo tiene el pueblo soberano.

Vallet, en «Sociedad de Masas y Derecho», examina a Rousseau

como el apóstol de la igualdad. Así escribe: «Para ·Rousseau la igual

dad es una consecuencia de la libertad originaria de todos los hom

zres. Las desigualdades sociales son hijas de

la fuerza, por una parte,

y

de la cobardía por otra; libertad e igualdad, en su mundo ideal, son

así el anverso y el réverso de la misma cosa; sin embargo -destaca

Vallet-, la experiencia histórica nos enseña

o"tra cosa y da la razón

a la opinión contraria formulada por Donoso Cortés: «Libertad, igual

dad, fraternidad: fórmulas contradictorias. Dejad al hombre el libre

ejercicio de su actividad individual, y veréis cómo al punto muere la

igualdad a manos de las jerarquías y la fraternidad a manos de la

concurrencia. Proclamad la igualdad

y veréis a la libertad huyendo

en ese mismo instante y a la fraternidad exhalando un último aliento».

Vallet, en su citada obra, sigue más adelante: «El fenómeno de

pétdida de libertad, como fruto de la prosecución de la igualdad,

no es sólo un fenómeno· poJítico frente al Estado, sino también sico

lógico. Como Rimen ha escrito en la frase final de su obra «La mu

chedumbre solitaria», la idea de que los hombres nacen libres · e

•• 1009

Fundaci\363n Speiro

JOSE ANTONIO GARCIA DE CORTAZAR Y SAGARMINAGA

iguales es a ~a yez cierta y. equívoca: los hombres nacen_ -distintos,

pierden su libertad s~al y su autonomía individual en el intento de

hacerse iguales los unos a los otros».

Siguiendo en esta exposición a Vallet recordamos que

éste obser

va

cómo Tocqueville sostiene que existe un primer efecto de igualdad

favorable a

la libertad: «La igualdad produce, en efecto, dos tenden

cias

: la uua conduce directamente a los hombres a la independencia y

puede lanzarlos de golpe a la anarquía; la otra les conduce por un

camino más largo, más secreto, pero más seguro, hacia la servi

dumbre». Desde parecida postura V allet nos recuerda cómo el pensamiento

utópico de Rousseau presidió decisivamente

el espíritu y base de la

Revolución francesa. «La revolución, observa V allet, destruye el orden

natural de las cosas para constituir un mundo conforme a las elucu

braciones ideológicas de la mente aislada de lo real». No hay mejor

epitafio para las ideas russonianas: Las especulaciones del escritor gi

nebrino, sobre todo en lo que se refiere al Pacto· social y a sus conse

cuencias son, ante todo y sobre todo, una creación pura del pensa

miento desligada de todo contacto con la naturaleza. de las cosas, apar

tada de la realidad histórica

y apoyada solamente en un enfermizo,

como su propio carácter, sentimentalismo cuasi infantil.

Para Godechot, Rousseau reconoce, pese a sus afirmaciones ge

nerales, una sola posible forma de gobierno perfecta: el de la peque

ña república

como_ Ginebra

o como Atenas en la antigüedad. En los

grandes Estados, es difícil la democracia a no ser a través de represen

tantes o compromisarios, «pero el pueblo -----escribe recogiendo el pen

samiento de Rousseau y no exponjendo el propio-:---deberá conservar

el derecho de insurrección».

Gambra atisba felizmente con lo que pudiéramos llamar circuns

tancia-Rousseau; Rousseau, el de la bondad natural, el apóstol de

la

igualdad, el heraldo de la beneficencia laica, terminó, en sus últimas

consecuencia,, por engendrar un mundo totalitario, frío, monstruoso,

inmisericorde, frente al

idealismo y utopismo, Y agrego yo: el mun

do de la Revolución.

Gambra pone

como contraejemplo la filosofía política sana y

realista de un De Maistre: «No hay -escribe éste en, 1802-, más

1010

Fundaci\363n Speiro

ANTINOMIA. DE LIBERT A.D E IGUA.LDA.D

que una política J>Uena como no hay más que una buena física: la

política experimental». Frente .al fantástico y quimérico Pacto Social

de Rousseau, Gambra destaca «la flexible, consuetudinaria

y libre

creación histórica de las Constituciones nacionales de los pueblos».

Examinando las doctrinas de De Maistre, Gambra recapitula:

«La sociedad no es una convención social de los individuos como preten

día Rousseau; estos no pueden

crear. nada

en el orden social si no es

identificándose con el espíritu y la tradición de un pueblo e inter

pretándolos». En una palabra, todo lo contrario de lo que ocurrió en

el binomio trágico Rousseau-Revolución.

Las tesis roussonianas basan todo el sistema político en el poder legislativo. De ahí la razón de Taine cuando dice que Rousseau «ha

transmitido la soberanía del príncipe a la del pueblo». Yo agrego:

pero esta última soberanía es absoluta, más absoluta que la del pro

pio príncipe (aun dentro del sistema absolutista)

y en el fondo una forma de tiranía más peligrosa, ya que no se ve templada siquiera

por ese egoísmo familiar del que hablaba Maurras del que se benefi

cía

la monarquía. Godechot escribe respecto al poder del Estado sur

gido de la soberanía popular de Rousseau: «El Estado es casi om nipotente. Puede remediar

la desigualdad de las fortunas con las le

yes sobre las herencias, por los impuestos, por la limitación misma

de la propiedad inmobiliaria. De esta forma Rousseau se coloca por

sus concepciones sobre la propiedad en los antípodas de los fisiócra tas (para quienes, aclaro yo, la propiedad era el primer derecho del

hombre). El Estado debe organizar la instrucción, que será igual para

todos, accesible a todos

y obligatoria. El Estado regentará la vida

misma de los ciudadanos, prohibirá el lujo

y podrá, si lo juzga opor

tuno, prohibir los espectáculos». ¿No recuerda todo esto, cosechado

en las ideas de ese gigoló transcendental, como lo llama Ballester,

que es Rousseau, la tiranía de Calvino en la misma patria del filósofo

ginebrino? La diferencia esencial entre Montesquieu

y Rousseau descarua fundamentalmente en la apreciación de las ideas primigenias dentro

de la sociedad política. Porque, aunque en muchas ocasiones ambos

teóricos coinciden

y sus doctrinas van -entremezcladas como entra

madas en el mismo tapiz prerrevolucionario dulce rococó vertido sobre

1011

Fundaci\363n Speiro

]OSE ANTONIO GARCIA DE CORTAZAR Y SAGARMINAGA

la sangre y el terror que discurren soterradas, en otras son absoluta

mente antinómicas. Y aunque no pueda

atribuirse·de forma

terminante

la cara~tedstica esencial de cada uno, pues se encuentra muchas veces

enredados con otras ideas, sí que nos es lícito, en una síntesis ur

gente y dentro de un lenguaje convencional en el que todos nos en

tenderemos, considerar a Montesquieu como el profeta de

la libertad

dentro del esquema del siglo de las luces francesas,

y a Rousseau como

el heraldo de la teoría primordial que para él es la igualitaria. Liber

tad

e igualdad,

en último término, se oponen e intentan destruirse.

No en balde Tocqueville, con perspectiva histórica, intenta, al

comprobar la antinomia de estos ideales revolucionarios de la liber

tad

y de la igualdad,, conciliar en lo posible las posturas de sus cam

peones

y quiere ayuntar -en inútil empeño- la libertad con la igual

dad democrática. Para Tocqueville la

amenaza a

la libertad es

más

real

en

la democracia que en la monarquía y así considera ·que la

opinión pública -manifestación de esa peligrosa igualdad- pueda

causar· daño

a la libertad al suprimir todo punto de vista no popu

lar. Años después,• ,Tocqueville dirá: «Amo apasionadamente la li

bertad,

la ley y el respeto a los demás, pero no la democracia». Por

su parte Stuart Mili, recogiendo

la contradicción existente entre Mon

tesquieu y Rousseau cree en la posibilidad de la tiranía de la mayo

ría de la democracia

y siente un vivo temor ante la proliferación de

una igualdad atentatoria de la libertad que él fervorosamente procla ma. Hasta-en sus últimos años, en los que se acerca

al socialismo, ·sigue

defendiendo

la primacía de la libertad y en ningún momento se

adscribe a la ideología marxista. Aún más, considera, siguiendo a

Saint Simon, Blanc -Y Fourier, que el socialismo no puede abandonar

su herencia liberal para alistarse en el estado totalitario. Si seguimos a Chevalier

y afirmamos

con él que hay un rasgo

característico del pensamiento humano que es el de la eterna oposi

ción entre la inteligencia y el corazón o más bien la oposición de

razón

y-sentimiento, podemos atribuir a Montesquieu y-Rousseau esta

oposición: M0ntesquieu-RAZON, Rousseau-SBNTIMIENTO. Pero

existen otras contradicciones entre ·estos ilustrados· precursores de la

Revolución francesa: Montesquieu es liberal; Rousseau, igualitario.

Rousseau, como recuerda Chevalier, se desliza de la libertad a la

1012

Fundaci\363n Speiro

ANTINOMIA DE UBERTAD E IGUAWAD

igualdad; Montesquieu se parapeta --digo yo, en cambio- tras las

almenas sagradas de esta libertad. Chevá.lier continúa: «Deslizamiento

significativo, sustitución terrible de una libertad efectiva y real por

Wla igualdad necesariamente quimérica que no podría sufrir la ausen

cia de la libertad. Sin embargo, por este camino fatal Rousseau arras

tró a la humanidad o al menos a Francia, desde la segunda genera-

·

ción.

«Fanatismo

de la igualdad» decía Stendhal ... Y esta pasión por

la igualdad es la que se apoderó de

la Revolución, después de la

crisis económica de mil setecientos ochenta y nueve precipitó a la

crisis política y social y al cambio total de las instituciones y de las

costumbres que habían preparado

los filósofos,

las sociedades de pen

samiento, los clubs, las logias y que confirmaron pronto las socieda

des populares, los comités revolucionarios

y la prensa».

Advirtamos -siguiendo a Chevalier- que si en la declaración de

derechos de 1789 se recoge

el principio de la igualdad civil en nom

bre de la ley que defin"e con los términos russonianos «como expresión

de la voluntad general», en la declaración de derechos de 1793, se

gún frase del propio Robespierre, «la igualdad es colocada, en ade

lante, en el primer rango de los derechos del hombre».

Para Chevalier, Montesquieu se halla tremendamente alejado de

Rousseau; «Se encuentra --escribe- más cerca de Rousseau que de

los filósofos y políticos de su tiempo y haría suyá de buen grado la

máxima de Bossuet: «Respeto en cada pueblo el Gobierno que el uso

ha consagrado

y que la experiencia ha demostrado ser el mejor». Y

más adelante, el autor de la «Historia del Pensamiento» afirma ro

tundamente : «Montesquieu cree, al

igual que

Bossuet, en el valor

de lo que subsiste».

Nada más lejos de Rousseau. He aquí una de las radicales dife

rencias entre ambos. Chevalier continúa: «Montesquieu está casi

en oposición directa con los principios que desarrollará

Juan Jacobo

Rousseau

sacando no de

la experiencia y .de los hechos, sino de presu

puestos ideológicos abstractos, un sistema destinado al

género hu

mano,

como pretendían también los Decretos de

la Convención -~a

cional». Para Montesquieu la libertad política es el resultado y el afec

to para el ciudadano de una buena organización social, y por ello

dice: «La libertad política no se encuentra más que en los gobiernos

• 1013

Fundaci\363n Speiro

/OSE ANTONIO GARCIA DE CORTAZAR Y SAGARMINAGA

moderados». «Para Juan Jacobo es nn dato primero, el pueblo in

divisiblemente

soberano, no un derecho efectivo de los hombres, de

los individuos, cuya libertad propia carece de recursos contra la vo

luntad general».

Libertad e igualdad en la Revolución Francesa.

Como no voy a hacer un estudio filosófico sobre los conceptos

de libertad e igualdad, sino sólo las antinomías concretas en la Re

volución francesa

y sus principios consecuentes, me abstengo de en

trar en el examen de los mismos desde un punto de vista doctrinal.

Recomiendo para ello como obra moderna, de espíritu sagaz y abierto,

de clara y limpia doctrina, de segura perspicacia, a ese libro pequeño

en la forma pero grande en su penetración y profundidad que se

llama «Fundamentos de

la Política», de Jean Marie Vassiere, es decir,

nuestro insigne amigo Jean

Ouss~t. Muy -interésante también «Igual

dad y libertad» de Kuehnelt-Leddihn.

Aunque

la libertad se exalte en forma continua en la Revolución

francesa, la verdad es que , en realidad su

influen.cia, fuera

de sus de

claraciones platónicas, es muy reducida .. La misma igualdad es enor

memente limitada. Basta recordar que la constitución jacobina del 93,

pese a que coloca la igualdad por encima incluso de la libertad, acepta un sufragio activo restringido. Por otra parte, la igualdad proclamada

por la revolución no es ni

mi.icho menos

total : es-una simple igualdad

de derechos.

«De; ahí

-escribe Vegas Latapie en sus <

y décimo de

la misma declaración se considera la propiedad <

bre».

La masa burguesa que formaba en su mayoría el tercer estado,

en modo alguno toleraba que se estableciese la igualdad de bienes no

obstante ser una consecuencia obligada de los principios revoluciona

rios. Por ello no titubeó

en guillotinar

a Graco Babeuf, autor del

«Manifeste des égaux», cuando intentó sublevar a

las masas

en favor

del comunismo».

Baudin a este respecto escribe:

«La idea

de una igualdad de hecho

1014

Fundaci\363n Speiro

ANTINOMIA DE LIBERTAD E IGUAWAD

no era popular. Aun la proposición de repartir las tierras no fue sos·

tenida más que por unos pocos exaltados,

y la Convención decretó

la pena de muerte contra quien hablara de Ley agraria». Critica a su

vez a Tocqueville, quien reconoce que aunque «la pasión de la igual·

dad es llevada en ciertas épocas hasta el delirio», en la Revolución

. francesa, fuera de casos excepcionales, no alcanzó la altura lograda en

determinadas teorías posteriores. Recuerda que incluso en los que

pudiéramos denominar inspirador:es de la Revolución ·francesa desde

el punto de vista ilustrado o del Siglo de las Luces, había muchos

que pensaban como Montesquieu, hombre tan avanzado que se ex

trañab3. que Dios pudiera infundir un alma y aun un alrna buena en

el cuerpo de un negro».

Por otra parte Lord Acfon escribe: «La causa más profunda entre

todas las que hicieron a

fa Revolución francesa tan funesta para la

libertad fue su teoría de la igualdad». Remacha una opinión parecida,

aunque desde otro punto de vista, Canning, que exclama asombrado:

«la filosofía de la Revolución francesa redujo a la nación a indivi'

duos

a fin de congregarlos más tarde en masas».

Análisis de la Declaración de Derechos del 89.

La Declaración de Derechos consagra numerosos artículos de los

diecisiete que la forman a la libertad: el uno declara que los hom

bres nacen y mueren iguales; el cuarto y quinto precisán que la li

bertad es el derecho de hacer todo lo que no es dañoso para otro y

que sus límites sólo pueden ser determinados por 1a Ley; los artícu

los siete, ocbo y nueve establecen las bases de la libertad individual

en relación con los Códigos Penales; el diez formula la libertad de

opinión pero hace alusión a su posible «abuso»; el once habla ·de la

libertad de prensa. Como dice Godechot no hay ninguna referencia en la Declaración, a la libertad de domicilio, libertad de cultos,

li

bertad industrial o comercial, ni a las libertades de reunión: de aso

ciación y de enseñanza.

En varios artículos aparecen las referencias a la igualdad. En el

primero se dice que los hombres nacen iguales ; Godechot recalca que

1015

Fundaci\363n Speiro

/OSE ANTONIO GAR.ClA DE COR.TAZAR. Y SAGARMINAGA

no figura la igualdad entre los derechos imprescriptibles; el sexto declara que la ley es

igual para

todos, proclama, pues, la igualdad

jurídica y de que esta ley es expresión de la voluntad general ; el

trece reconoce

la igualdad fiscal.

Como expresión de la libertad es reconocido como derecho im

prescriptible el de la propiedad. Godechot señala cómo la declara

ción

de derechos es más conservadora que las tesis de Rousseau y

aun que las de Voltaire y Montesquieu «que admitieron ciertas res

tricciones a la propiedad». Por último, en lo referente a nuestro es

tudio es preciso mencionar -así como eliminaremos otros artículos

poco importantes o alejados de nuestro concreto problema-el ar

tículo dieciséis consagrado a

la separación de poderes.

Con Godechot, ·en-síntesis, podemos hablar, pues, de dos catego

rías de derechos: los del hombre, o sea el dos, cuatro, siete, ocho,

nueve, diez, once y diecisiete, que proclaman las diferentes libertades,

y los de la nación, es decir, el tres, seis, doce, trece, catorce, quince

y dieciséis, que miran a la soberanía popular y sus consecuencias.

La tesis de las contradicciones internas en la Revolución francesa

no sólo es aceptada por lo que pudiéramos denominar pensamiento tradicional -así De Maistre, Donoso

y Balmes y, en la actualidad,

Vegas, Gambra, Valle!, Ellas de Tejada-, sino que también es ad

mitida por la actual historiografía marxista. Soboul reconoce, desde

su posición de inspiración socialista, los antagonismos internos de la

Revolución francesa a causa de la lucha entre el liberalismo burgués

y la democracia social igualitaria.

En 1789, dice,

hay una proclamación teórica de la igualdad al

destruir los privilegios de las clases altas y las corporaciones. Pero

aparte de no colocar a la igualdad entre los derechos imprescriptibles,

sí pone a la propiedad como tal. De aquí, desde un ·punto de vista

radicalménte igualitario, surge la primera

contradicci~n. Otra

contra

dicción señala el historiador francés; el principio de soberanía nacio

nal

y la organización censataria del voto. La auténtica democracia

social tampoco fue viable en el año II, aunque se intenta repetidas

veces, porque chocó siempre con el principio de pi.-opiedad. Los úni

cos que fueron

I6gicos al

aceptar tajantemente

la proclamación igua-

1016

Fundaci\363n Speiro

ANTINOMIA DE LIBERTAD E IGUAWAD

litaría de la constitución de 1793 fueron los «iguales» de Babeuf,

y ya conocemos su desastroso fin.

Examinemos, siguiendo a Soboul, la repercusión de las ideas li

bertarias e igualitarias en la Revolución francesa.

La libertad procla

mada el 26 de agosto de 1789 no lo fue para todos los franceses:

hasta cuatro meses. después no se amplió a los protestantes, cinco

meses después a los judíos y no hubo libertad sino esclavitud para

los esclavos de las colonias.

Con respecto a la igualdad hay que reconocer que los derechos

políticos son, en realidad, para una ínfima minoría. Hay tres cate

gorías de ciudadanos: ciudadanos pasivos, que no tienen derechos

electorales pero sí poseen el derecho de propiedad ( aproximadamente unos tres millones, según Soboul a quien seguimos); ciudadanos ac

tivos, aÍrededor de cuatro millones, que son los que pagan como

contribución una cantidad igual al valor de tres días de trabajo y que sólo pueden ejercitar derechos electorales limitados, como de

signar las municipalidades y nombrar a los electores; ciudadanos elec

tores, unos cincuenta mil, que pagan una contribución equivalente

a diez días de trabajo y nombran a los Diputados y Jueces. Por último, clase especial es la formada por los Diputados, quienes para

serlo han de poseer al menos una propiedad territorial o pagar una

contribución cinco o diez veces superior a la de los ciudadanos elec

tores. Soboul escribe, como sintesis de las ideas de libertad e igualdad

dentro del marco revolucionario: <

por causa de la proclamación teó.rica de la igualdad y la supresión

de las corporaciones que fraccionaban

la sociedad y la supresión de las corporaciones que fraccionaban la sociedad del antiguo régimen,

mediante

la afirmación de una idea individualista de las relaciones

sociales, las constituyentes establecieron las bases de una nación

á las las que todos podían incorporarse. Pero colocando en la misma fila de los derechos imprescriptibles el de la propiedad, introdujeron en

su obra una contradicción que no pudieron superar. El mantenimiento

de

la esclavitud y la organización censataria del sufragio la condujeron

a su momento decisivo. Los derechos políticos quedaron dosificados

según la riqueza.

Tres millones

de pasivos excluidos, la nación se

1017

Fundaci\363n Speiro

JOSE ANTONIO GÁRCIA DE CORTAZAR Y SAGARMINAGA

componía de cuatro millones o más de activos que constituían las

asambleas

primarias ¿o se concentraba en ·los treinta mil electores de

las asambleas electorales propiamente dichas?». Desde otrci punto de vista completamente opuesto, el de un li

beral, como Godechot, se llega a conclusiones semejantes. Para em

pezar, la asamblea constituyente de 1789 dejó sin sufragio a las

mu

jeres

a pesar de que Robespierre lo pidió, pero su proposición fue

desechada casi unánimemente. Se le concedieron en cambio cierta igualdad en los derechos

dviles; pero

sin establecer una auténtica

igualdad· ni precisar un verdadero estatuto de las mujeres casadas.

Según los jacobinos, la constitución de 1791 había sacrificado a

la igualdad en aras de la libertad. Por ello la constitución jacobina

de 1793, obra casi personal de Robespierre, es grandemente igualita

rista. A este respecto Godechot escribe : Si la constitución de 1 793

es democrática, es decir, una más grande participación de los ciudadanos, no solamente en

las elecciones, sino también en el gobierno,

se destaca principalmente por una cierta hostilidad al liberalismo que había triunfado en la de 1791. Poniendo como principio que

el

fin del Estado es la felicidad común, supone una constante inter

vención de éste para lograr por ·medio de reformas sociales la realiza ción de esta felicidad. También subordina las libertades individuales

al ejercicio de la democracia y no la democracia a las libertades. El

carácter relativamente menos liberal de

la constitución se ma:nifiesta

especialmente

en la reducción del poder de los jueces : los

liberale~

lo

habían extendido observando que los jueces son los defensores na

turales del individuo contra las intromisiones del Estado».

La figura más destacada de las tesis igualitarias es Robespierre,

que se proclama enfáticamente sucesor de Rousseau

·e influye

decisi

vamente en los

destinos futuros. Pes~ a

ello, Robespierre, aunque

coloca a

la igualdad por encima incluso de la libertad ~y es así uno

de los profetas del totalitarismo de nuestro tiempo- matiza esta igualdad en el sentido de igualdad de derechos, de igualdad ante la

razón

y la justicia pero no igualdad de bienes que, como decía frente

a los .exaltados de su fracción, «es una quimera». Defiende la pro

piedad aunque ésta no responda realmente a un principio igualitario rígido y reconoce que puede ser limitada por la superioridad del pue-

1018

Fundaci\363n Speiro

ANTINOMIA DE LIBERTAD E IGUALDAD

blo soberano frente a la persona concreta. Estamos, pues, en pleno

reinado del filósofo ginebrino. Por ello se ha dicho y con razón que

Robespierre es, ante todo, un igualitario convertido en dictador. Más

que

la destrucción del antiguo régimen, más que la pura y platónica

proclamación de la libertad, existe para él

la igualdad democrática y

para establecerla es necesario la dictadura, el t.error.

Todo ello no es obstáculo para la acción perseverante de los par

tidarios de la máxima igualdad; así las «secciones» extremas del ja

cobinismo van mucho más lejos que Robespierre

y piden que «la pro

piedad no tenga

má,s base

que el ámbito de las necesidades físicas».

Solicitaban por ello que la convención decretase <

dría _poseer más que un máximun; que nadie hl.viera en arrendamiento

más tierras que las necesarias para un número determinado de ara

dos; que el mismo

~iudadano no

pudiera tener más que un taller o

una tienda».

El mitad místico mitad loco de Saint Martín es otro de los ex

tremistas de la igualdad y concibe a la Revolución francesa nada me

nos que como la gran niveladora, la estricta igualitaria «la imagen

compendiada del juicio final». Con

la Revolución francesa son cas

tigados los partidarios de la desigualdad, es decir, los sacerdotes, el

rey, los nobles a los que llaman «excrecencias monstruosas entre los

individuos iguales por la naturaleza». Esta· gran niveladora da la

recompensa final al pueblo «y a los discípulos», dice,

«de este

Jean

Jacques

al que yo miro como un profeta del orden sensible». Y es

que. Dios, según el semi-demente Saint Martin, quiere preparar con

la Revolución francesa las vías de una democracia teocrática univer

sal. Estamos, pues, en presencia de un milenarismo con tufos !l,lta

mente progresistas.

Como figura curiosa y anecdótica hemos de mencionar en esta na

rración de la historia igualitaria de la Revolución francésa, al Mar

qués

de Sade,

de no muy honrosa memoria. El «Divino Marqués»

fue uno de los más explosivos defensores de

1a democracia radical.

Y aún más que los más ardientes igualitarios: según él había que

,extender

.la igualdad no sólo a los hombres, sino también a los ani

males

y a las plantas. Pero el principal campeón de las tesis iguali-

1019

Fundaci\363n Speiro

]OSE ANTONIO GARC/A DE CORTAZAR Y SAGARMINAGA

tarias en la Revolución francesa fue sin duda Babbeuf que, por en

cima de toda la libertad, quiso imponer un régimen igualitario total

Babbeuf es el igualitarismo violento, el superdemocratismo exaltado.

Incluso llega a desbordar a Marat

y proclama -en el fondo suma

mente lógico con ·sus ideales-que la coronación de la revolución es

la abolición de la propiedad privada.

Mazauric refleja en pocas palabras el ideario de Babbeuf: «La

igualdad

---escribe----de

los derechos políticos le parecía una trampa

sin la democracia política,

y la igualdad política una fantasía sin la

igualdad sociab>. Y la igualdad social ---agregamos nosotros cerran

do el círculo- sin la igualdad económica. Por ello Babbeuf critica

ferozmente a la declaración de derechos que afirmaba el derecho de

propiedad. La postura de Babbeuf, lector asiduo de Rousseau, le su

pera en las tesis igualitarias, es en el fondo 1a más clara muestra de

la contradicción de las ideas del 89. Con su proclamación radical

de la igualdad que le lleva a

la aceptación de la comunidad de bienes

y la igualdad de las condiciones, llega en definitiva a un verdadero

comunismo. Para lograr esa igualdad absoluta exigida por Babbeuf,

éste sostenía que los hijos deben ser educados por un mismo educa

dor, el Estado, y que se les separara de su familia para que no hu

biese

ninguna influencia diferencial entre ellos por

la cultura o edu

cación familiar. Todos los hombres debían tener la misma riqueza,

debían vivir en casas iguales

y vestirse exactamente igual, Pero como

todo esto no es bastante, el jefe de la conspiración de los iguales in

tentaba eliminar las diferencias de talento ·limitando a unos la cien

cia, a otros el arte, a otros las letras

y para evitar cualquier forma de

libertad contraria al

espíritu igualitario,

se imponía, según Babbeuf,

la más drástica censura de prensa.

La contradicción de los artículos segundo y sext~.

El recorrido de esta sección dentro del trabajo general, va a ir

de mano de Elías de Tejada, que en su obra «La Monarquía Tradi

cional» examina con la profundidad, viveza y brillantez de siempre,

la notoria contradicción de dos artículos del famoso cuerpo legal del

89: el segundo y el sexto.

1020

Fundaci\363n Speiro

ANTINOMIA PE UBER.TAP E IGUALPAP

En el segundo se dice que «el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre;

estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad

y la resis

tencia a la opresión». El sexto determinada que «la ley es la ex

presión de la volnntad general, todos los ciudadanos tienen derecho

a concurrir personalmente o por sus representantes a su formación».

Elías de Tejada comenta al señalar esta antimonia:

«El primero fue el principio de la libertad individnal; el segundo el principio de la

soberanía nacional o popular; ambos se hallan mezclados en el con

teoido de la temática filósofo-política de la revolución».

Seguidamente entra en materia: «Y sin embargo ~escribe-se contradicen

profnndamente. Porque aquél trata de proteger al individuo contra

la mayoría, en tanto que éste edifica una mayoría sin frenos. Porque

el artículo segundo mira al ciudadano y el sexto a la mayoría numé

rica. Porque la libertad supone una barrera y la soberanía desconoce ~n sí mismo barr~as so pena de dejar de ser tal soberanía. Aunque

mezcladas en las distintas tablas de derechos· de las distintas constitu

ciones, seruela de la revolución, son diametralmente cosas opuestas».

Elías de Tejada continúa agudamente: «La razón de que ambos

principios se encuentren en el mismo documento, aun siendo contra

dictorios, débese a 1a doble paternidad de 1a ideología revolucio

naria,

la cual por una parte quería beneficiarse de la tradición inglesa incorporada

al continente por manos de Montesquieu

y de otro reclamaba para sí la herencia espiritual del pensamiento abstracto de

la Revolución francesa».

Con la profunda mirada del filósofo de la historia, el autor agre

ga unas páginas más adelante de «La Monarquía Tradicional»: «El

prurito del abstraccionismo llevaba a la democracia>>. Montesquieu

late bajo el artículo segundo, pero Rousseau alienta a la sombra del

artírulo sexto. El equilibrio crea la libertad; la mayoría tiene siempre

razón, opinará éste. El dualismo libertad-democracia, experiencia in

glesa-filosofía contineotal enciclopedista, razón-voluntad, Montes

quieu-Rousseau, eqWlibrio de poderes-voluntad general, artículo segundo~artículo sexto, es el impai;-antagonismo que desgarra la trama

interna dé la filosofía política revolucionaria.»

1021

Fundaci\363n Speiro

JOSE ANTONIO GARCIA DE CORT AZAR Y SAGARMINAGA

Evolución posterior. Francia.

A pesar de su concomitancia y responsabilidad en los excesos revo

lucionarios,

los Girondinos proclamaron casi siempre --enfáticamente,

por supuesto- los principios más o menos libei-alés, aunque como

ya hemos dicho, nunca se pueda hablar con rotundidad en la Revo

lución

francesa de una doctrina segura porque

4_ay en

la

achl.ación de

todos los bandos sombras y petfiles que cualifican, limitan, concre

tan y condicionan su conducta~ Procedentes de la burguesía, altiso

nantes oradores, v~viendo literariamente las glorias de la antigua

Roma o de la Grecia clásica -no olvidemos el interesante libro «Grie

gos

y romanos en la Revolución francesa>> de Díaz Plaja-, y lo que

es muy importante, procedentes la mayoría de las provincias, se con

vierten, gracias a

la barbarie jacobina, casi en un partido de orden.

Se llaman asimismo. defensores ante todo de la libertad,

y marcan una

línea generalmente liberal en la evolución del caos revolucionario. Frente a las igualitarias teorías de los jacobinos, Vergniaud y sus se

guidores

·se mostraban

casi

aristócrata5, cultos,

tolerantes, siguiendo

en mucho, aunque de lejos, las ideas de Montesquieu.

«La igualdad

-repite

constantemente su

jéfe-es

sólo la de derechos»

y a con

tinuación se lanzaba a una apasionada defensa de la propiedad. Po

nen fundamentalmente su enfático asiento en la libertad; Petion, en

abril de 1793, gritará aterrado: «Nuestras propiedades están amena zadas». Y antes de caer lanzará llamamientos desesperados a los propietarios. La línea liberal iniciada por los Girondinos se perfila clarísima

mente en la constitución

termidorian[ que

siega las

más avanzadas

declaraciones

de la jacobina del 93 y que, como dice Elías de

Te

jada, representa un retorno a los principios liberales. Existen coinci

dencias entre Girondinos

y Termidorianos que defienden fundamen

talmente dos principios esenciales: libertad y propiedad. Hay, pues,

una definida continuidad entre los ideales de lós partidarios de ambas tendencias. La constitución del

95, ya

bajo la sombra de

Te!midor,

es

equiparable en mucho a la del 89. Los principios se parecen: en

las discusiones para el proyecto de constitución del

95 Boissy o· An-

1022

Fundaci\363n Speiro

ANTINOMIA DE LIBERTAD E IGU,1WAD

glais dice: «Por último habéis de garantizar la propiedad del rico.

La igualdad civil, he aquí todo lo que

el hombre razonable puede

exigir>>. Y

tomando la frase de los labios de Robespierre agrega:

«la

igualdad

absoluta es una quimera>>.

La línea liberal, como es lógico, se perfila de manera aplastante

a raíz del retorno de Luis XVIII en que se vuelve a limitar el voto

de forma que en las elecciones de 1815 sólo participan en toda Fran

cia cien mil electores. Pero en 1815 sólo se limita el número de elec

to~es ; no aparece para nada el sufragio autenticamente representativo

-instituciones, cuerpos intermedios- de la nación.

La monarquía de julio continuará esta misma tendencia: «Ya no

había rey en Francia -escribe Mauroi&--, sólo había rey de los fran

ceses». Y agrega: «No había sido consagrado en Reims sino en el

Palais Bourbon». Es el momento de los doctrinarios que tienen un

concepto intelectualista de

la ley por encima de las doctrinas de

Rousseau. Crean un nuevo poder que no tiene otra misión que man

tener el equilibrio entre los tres clásicos poderes: el poder real. In

tentan sobre todo «salvaguardar -como obserya Elías de Tejada

el párrafo segundo de la declaración del 89 apoyándose en el dieci

0

séis, o sea en la noción de que ( traduzco por mi cuenta, ya que Elías

de Tejada, dado su don de lenguas, la transcribe en francés) «toda

sociedad en la cual la garantía de los derechos no e.Stá asegurada ni la

separación de poderes determinada no tiene constitución».»

Consecuencia de todo ello es que en la Charle de 1830, a fin de

que haya libertad, no existe democracia. En 1831 hay en Francia

ciento setenta y cinco. mil electores solamente. Sintetiza Elías de Te

jada: <

cientos francos en impuestos y mil francos para poseer el sufragio

pasivo.

La línea democrática que superpone la igualdad a la libertad se

destaca fundamentalmente en Robespierre y, sobre todo, en los exal

tados jacobinos a los que ya hemos hecho referencia en otra parte de

este trabajo. La consumación de sus ideas con la victoria de la ten

dencia democrática sobre la liberal se registra por el decreto de 1848

con la República que derriba a Luis Felipe y que establece el sufragio

1023

Fundaci\363n Speiro

/OSE ANTONIO GARCIA DE CORTAZAR Y SAGARMINAGA universal, un sufragio de masas

y no de cuerpos; sufragio heterogé·

neo,

no armónico

y basado en la verdadera vida social. A partir del

decreto de 5 de marzo de 1848, como afirma Elías de Tejada, «puede

decirse que en Fraocia

el principio democrático ha sustituido al li

beral».

Inglaterra.

Poco a poco, como hemos visto en Francia, también la doctrina

democrática inorgánica va ganado puestos a la liberal en la legisla

ción inglesa. Las leyes de 1832, 1867, 1884

y 1928 expresao ese des

lizamiento. Es verdad que el ejercicio del derecho de voto está con

dicionado por el pago de impuestos pero

el nivel de éste, decretado

en 1928, significa prácticamente

el sufragio universal. Contemplemos

brevemente este recorrido: en 1832 se aprueba la reforma electoral en

la que se aumenta el número swnamerite testringido de votantes. Se

abre la puerta a grupos cada vez más amplios : de una aristocracia

alta se pasa a un régimen de clase media e industriales ; se disminuye

la influencia de la aristocracia rural; se abren las urnas a un gran

nfunero de arrendatarios.

A partir de 1835 los Carlistas iniciao su campaña para exigir el

sufragio universal y poco a poco se le va abriendo el camino. En

1867, al bajar las tasas para participar en las elecciones, se da campo

abierto a un millón de votantes., casi todos obreros e industriales. Se

abre el cupo de esto en 1877 con Disraeli y cuatro años más tarde

Gladstone da el voto a los trabajadores agrícolas. O sea el sufragio

se extiende a casi todos. Quedan excluidas las mujeres, los hijos que

viven en casa de sus padres

y el servicio doméstico. Como recuerda

Maurois a partir de 1884 de siete millones de varones adultos votao

cinco millones. Aquí también se reduce la nación a in.dividuos para transformarlos después en masas. Con palabras esclarecedoras recuer

da Maurois esta situación. Inglaterra había pasado, en medio siglo y

sin profundas sacudidas, de la oligarquía a la democracia. Pero al

mismo tiempo

la independencia de la Cámara de los Comunes se

habla debilitado bastaote. En el antiguo sistema aristocrático, un grao

señor de su burgo ( aquel a quien habían dado este burgo) se sabía

1024

Fundaci\363n Speiro

ANTINOMIA DE UBERTAD E IGUALDAD

invulnerable ; su voto en el Parlamento era libre, porque el Primer

Ministro no tenía sobre ellos ningún ascendiente si ~o era por la

corrupción, a la que resistían los diputados honrados ... o demasiado

ricos. En

el sistema democrático todos los puestos se hicieron inestables; el diputado no estaba nunca seguro de ser reelegido por un electorado

más amplio y caprichoso; la amenaza de disolución llegó a

ser para el Primer Ministro un medio de decidir a los vacilantes. Una

asociación liberal, fundada de Birminghan, por Joseph Chamberlain,

dio el ejemplo de lo que, a imitación de América, se llamó caucttJ, Los partidos llegaron a ser potentes organizadores que escogjeron los candidatos, reunieron fondos electorales (frecuentemente obtenidos

por la venta de títulos de nobleza), e impusieron su jefe a la elección

del soberaoo para

el pueblo imprevisible, falta personal grave

o escisión de un partido, el Premier estuvo, después de unas eleccio

nes favorables, casi seguro de conservar el poder por toda

la dura

ción de un Parlamento.

Beneyto sintetiza al docttinarismo con estas palabras: «Planta ar

quitectónica elaborada por un selecto

grupo. de

expertos en ciencias

morales y políticas

btiscando la concordia nacional ... , así los doctri

narios encuentran

la vía media. Entre derechos divinos y sobre la línea

popular, hacen parar mientes en

la monarquía const~tucional, tan rá

pidamente ensayada como fracasada. Se trata de resolver el problema

del contraste del rey y el pueblo dentro de la ley; legalizar el orden

con el instrumento constitucional.

Se busca el e<¡uilibrio de los poderes y de los intereses, el gobierno representativo y el poder limitado».

Esp,aña.

Las

nuevas ideas entran en España poco después de su nacimiento

y precisamente no pueden enorgullecerse ni el liberalismo ni la democracia

de haber conseguido

la estabilidad política. En Jo que llama

Suárez

Verdaguer «siglo

XIX histórico», es decir desde 1833 a 1936

hay, como recuerda Camellas, «ciento treinta gobiernos, nueve cons

tituciones, tres destronamientos, cinco guerras civiles, decenas de re

gímenes provisionales y un

-número casi

incalculable de revoluciones

que provisionalmente podemos fijar en dos mil, o

lo que es Io mis-

,, 1025

Fundaci\363n Speiro

]OSE ANTONIO GARCIA DE CORTAZAR Y SAGARMINAGA

mo, un intento de derribar el poder estableci~o cada diecisiete días

por término medio».

Fijémonos solamente en unos momentos de esta movediza his

toria. El Estatuto Real de 1834 es una especie de liberalismo con

cuentagotas como lo califica Comellas. Es una carta otorgada, o sea una ley fundamental

elabora

el poder. Se daba paso en este

Estatuto a un estamento de Próceres y un Estamento de Procurado

res.· Era mucho más liberal que demócrata. Para tener el derecho de

sufragio activo

había que

figurar en

la lista de los mayores contribu

yentes ; para ser elegido Procurador era n.ecesario demostrar una ren

ta anual de doce mil reales como mínimo. Como dice ·Sánchez Agesta

ef Estatuto Real está inspirado en una mezcla de doctrinarismo y de

despotismo ilustrado. Otras condiciones para participar en el sufra

gio pasivo -era tener una edad mínima de treinta años

y la residencia

o arraigo en

la provincia que los elige. Como bien perfila Sánchez

Agesta todo el Estatuto tiene un principio común: servir el principio

doctrinario de un censo condicionado por la capacidad económica». En cambio, el Estatuto de Próceres ofrece un carácter mixto de dis

posición real entre determinados grupos sociales

y de Cámara heredi

taria. Pero aun para pertenecer a este Estatuto los aristócratas deben

poseer elevadas rentas

.. El poder

de la Corona sobre

-el Parlamento

es

total, los Ministros sólo tierten responsabilidad ante el Rey

y no

ante

las Cortes.

La misma línea pteponderantemente liberal se da en la constitu

ción de

1845 que quiere moderar

la de 1837, de perfiles más acusa

damente democráticos.

La soberanía reside en el Rey y en las Cortes.

El sufragio sólo llega al uno por ciento de los españoles; existía un Senado designado por

el Rey. Esta constitución es, según Carr, «el

instrumento representativo de una nueva aristocracia>>; se afirma en

principios liberales, reconoce la

existencia' de

un estado

parlamen~

tario y rechaza las novedades del 3 7 basadas en la teoría de la so

beranía popular: es decir, en Senado exclusivamente electivo, la Mili

cia nacional, y el juicio por jurado para los delitos de prensa.

Sán

chez Agesta la contempla como una clara -negación de la llamada so

beranía

nacional y del poder constituyente del pueblo.