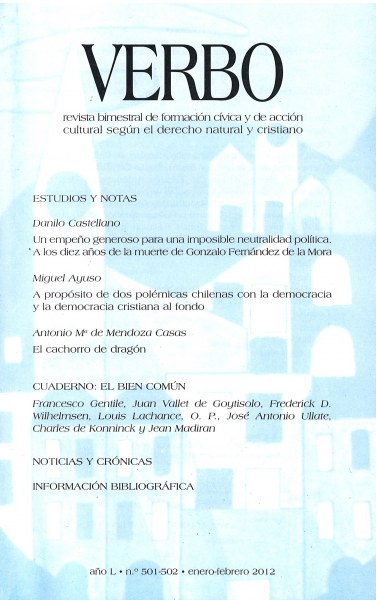

Índice de contenidos

Número 501-502

- Presentación

- Estudios y notas

- Cuaderno

- Noticias

-

Crónicas

-

Homenaje a Juan Antonio Widow

-

Premio Exemplum 2011 de la Universidad Internacional SEK

-

La crisis: una visión interdisciplinar

-

Sesión necrológica de Juan Vallet de Goytisolo

-

Presentación de las Actas del Congreso «A los 175 años del carlismo»

-

Número especial de Instaurare sobre los 150 de la Unidad Italiana

-

Ética, política y derecho

-

Crítica católica del personalismo contemporáneo

-

Constitución e interpretación constitucional

-

Jean Madiran, premio Renaissance 2012

-

Cuarenta años de la Asociación Felipe II

-

-

Información bibliográfica

-

Alfredo García Gárate, La desamortización eclesiástica en el marco de las relaciones Iglesia-Estado

-

Matthew Fforde, Desocialisation

-

Eudaldo Forment, ¡A vosotros, jóvenes!

-

Frederick D. Wilhelsem, Así pensamos

-

Miguel Ayuso, El Estado en su laberinto

-

José Pedro Galvão de Sousa, La representación política

-

José María Pemán, La historia de España contada con sencillez

-

Francesco Maurizio Di giovine, La dinastía borbónica

-

Miguel Ayuso (ed.), A los 175 años del carlismo

-

Sociedad Misionera de Cristo Rey, P. José María Alba, S.J.

-

Persona, bien común y bien particular

CUADERNO: EL BIEN COMÚN

Como dijo Aristóteles, si no hubiera deseo en el cosmos, no existiría ningún movimiento, ningún cambio. Viviríamos en una tumba. Pero vivimos, al contrario, en un mundo estructuralmente dinámico. La misma palabra “naturaleza” implica un nacer, un movimiento hacia la luz de la vida. La filosofía aristotélica reconoce, por tanto, que hay una finalidad inscripta en todas las naturalezas. Verdaderamente esta finalidad es la causa más importante dentro de aquel nexo de causas que descubrimos en la realidad. La causa final es la primera en el orden de la intención y la última en el orden de la ejecución. Pone en marcha las demás causas, y éstas se encuentran al servicio de la causa final.

Ahora bien: cada persona, por tener la naturaleza humana, tiene arraigada en su ser un empuje hacia su propio bien, su perfección. Aunque en último término está buscando a Dios, no puede hacerlo directamente. Ya que Dios es el Ser, el Ipsum Esse Subsistens, en todo lo que conozco y en todo lo que quiero encuentro Su imagen. En pocas palabras: el hombre busca la felicidad, en último término una felicidad sin componendas pero en un término más próximo siempre hay una felicidad concreta y limitada. El mismo Aristóteles nos enseña que la felicidad, por lo menos en un plano terrestre, y él no conocía otro, no es un término unívoco: no apunta hacia una esencia. La felicidad se encuentra, al contrario, a través de una serie de actos humanos según una variedad asombrosa de cosas y actos. Felicidad es un término análogo. Aunque todos los hombres tienen en común ciertas finalidades biológicas y económicas, cuando vamos más allá, esta uniformidad tiende a desaparecer. Un hombre busca la felicidad en el dinero; otro en los placeres sensuales; otro en la investigación científica; otro en el seno de su familia; otro en la búsqueda de Dios; otro en un afán hacia el poder; otro en el deporte; uno en el trabajo, otro en no trabajar; uno en la conversación con sus amigos en una tertulia; otro en la soledad del tiempo. No podemos poner fin a las maneras según las cuales los hombres buscan su propia felicidad. Aquí encontramos una variedad compuesta de factores del temperamento, de la historia, de la cultura, de la inteligencia, y de la voluntad. Su felicidad también implica una serie de responsabilidades, unas penosas, que siguen la pauta del hombre concreto en su vida familiar y profesional e individual. Todo esto la tradición lo llama “el bien particular”.

El bien particular es lo que me atañe según la línea de mi finalidad, de mi felicidad. El bien particular de cada hombre abarca una serie de lo que podríamos llamar bienes particulares menores pero éstos están sintetizados dentro de algo más grande, lo que llamamos sencillamente “el bien particular” de cada persona.

Este bien particular no se identifica con un bien egoísta ferozmente individualista. Abarca y de verdad forma parte de la sociabilidad del hombre. Esto se ve fácilmente en la familia, en el trabajo, hasta en el deporte. Aunque hay momentos en que el hombre quiere estar solo, estos momentos generalmente tienen sentido en un acto subsecuente que hace que el hombre vuelva a una comunidad. La soledad es buena para el alma, se dice, pero solamente a ratos. La vida cotidiana de cada hombre normal se desenvuelve dentro de una comunidad, sea aquella comunidad pequeña o grande. Pero con todo esto dicho, el bien encontrado aquí, la finalidad de la persona, es netamente suya. A veces este bien particular se agota en perfeccionar a los demás, ¡pensemos en las madres de niños pequeños! Esto no quita la verdad de que el bien en cuestión les pertenece a ellas como madres.

Ahora voy a deducir la primera de las varias conclusiones que voy a lograr más adelante. Cada hombre tiene su bien particular. Aunque ese bien puede variar con la marcha de la vida, él siempre tiene, en un momento destacado, un bien particular, y él tiene que buscar este bien particular para no llegar a ser un fracaso en la vida. Los hombres que no buscan sus bienes particulares son enfermos —físicos o mentalmente— y han abandonado su propia humanidad. Si alguien no tiene ganas de vivir, morirá rápidamente. Sin un bien particular un hombre está muy cerca del cementerio. Este bien particular no pertenece a un “individuo” aislado de su persona y tampoco de una persona aislada de su individualidad. Abarca el hombre total. Es mi bien. Por lo tanto es personal.

Pero todas las sociedades, pequeñas y grandes, implican una meta o finalidad que va mas allá de los bienes particulares. Hasta en la familia, primera sociedad natural, los bienes particulares de los miembros tienen que ser sintetizados o unidos y así abarcados por algo superior en la finalidad. Este “algo” la tradición lo llama el “bien común”. Vamos a sopesar su estructura cuidadosamente. Hay muchos errores sobre el bien común. Algunos pensadores lo convirtieron en una entidad, casi en una sustancia que está por encima del bien particular y que a veces lo absorbe y destruye. Ese error pertenece a todos los totalitarismos de este siglo, los de la izquierda y –en un grado menor– los de la derecha. Pero en verdad el bien común no es una entidad. Es una relación, pertenece al orden predicamental de Aristóteles. Expresándome en términos literarios, yo diría que el bien común es una especie de armonía parecida a la armonía que reina en una orquesta. Cada músico toca su propio instrumento pero el conductor hace que esta variedad enorme llegue a ser una unidad, una composición, una unidad compuesta de la variedad de los bienes particulares que pertenecen a cada músico. Esta composición no es una agregación. No se reduce a sus partes. Es algo por encima de sus partes pero las abarca. El bien común de una comunidad produce, si todo marcha bien, una felicidad no reducida al bien particular de cada uno sino una felicidad corporativa, una comunión compartida por todos los hombres que pertenecen a dicha sociedad. El bien común no se reduce a lo particularmente mío pero sí lo incluye como constituyente.

Por una paradoja la naturalidad de un gobierno, de un “regnum”, mana de la necesidad de procurar el bien particular por los hombres que forman una comunidad. Es interesante notar que el gobierno –o como se dice hoy día “el Estado” con cierta equivocidad– es un castigo para Lutero y para el protestantismo en general. Es una consecuencia del pecado original. Santo Tomás de Aquino, mucho antes de la Reforma protestante, enseñaba algo radicalmente diferente. Si el hombre no hubiera pecado en el comienzo de la historia humana, habría tenido sus gobiernos, su forma de un “regnum”. Vamos a pensar en un modelo a fin de que esta doctrina resalte. Pensemos en una comunidad de personas virtuosas moralmente e inteligentes a la vez. Podemos pensar, por ejemplo, en un monasterio o en una aldea pequeña. Ahora bien: a fin de lograr el bien común de dicha comunidad hace falta alguien o algo encargado de conseguirlo. Dos o más personas buenas e inteligentes pueden ponerse de acuerdo con lo que constituye el bien común en este momento, solamente, casualmente o al azar. La prudencia de un hombre nunca es la prudencia de otro. Cuando un grupo de personas están discutiendo lo que van a hacer, un acuerdo entre ellos no puede garantizarse. Alguien puede pensar que ellos tienen que votar sobre lo que la comunidad debe hacer. Bueno: en tal caso, hay un gobierno, un gobierno democrático. Clásicamente hay tres tipos de gobiernos y se puede mezclar los tres según varias maneras: la democracia, la aristocracia y la monarquía (y sus contradictorios –gobierno del vulgo, oligarquía o gobierno de los ricos, y tiranía […]).

Lo importante aquí es el hecho de que la comunidad a la fuerza tiene que establecer un gobierno a fin de que el bien común se logre. La necesidad de formar un orden político tiene su razón de ser en la finalidad del hombre. Dado que no puede lograr su perfección viviendo solo; dado que de hecho siempre se encuentra en una red de sociedades, hace falta una institución, un organismo, cuya única meta es el logro del bien común. Esta verdad la encontramos no solamente en la cúspide del orden político, sino también en todos sus eslabones. Hay gobierno en la familia, una institución natural; hay gobierno en la escuela; en la universidad; en los talleres y fábricas; en un club de ajedrez, y en todas las sociedades humanas. Alguien o algo tiene que tener el poder, tiene que dirigir a los demás hacia un bien compartido por todos. Ya que el orden político se compone de muchas instituciones o cuerpos intermedios resulta que lo que es un bien común dentro de una de estas instituciones llega a ser un bien particular desde una perspectiva más amplia.

Aquí encontramos un problema con consecuencias filosóficamente delicadas, pero un problema que muchos palpan en la calle. Puesto que el bien común puede alcanzarse solamente a través de una armonización de los bienes particulares, resulta que no hay bien común sin bienes particulares. El bien común no está por encima de los bienes particulares como si fuese una entidad en sí misma, una sustancia. Siendo una relación se compone de un sinfín de bienes particulares, no como una agregación sino como algo distinto pero como algo abarcando todo el orden del bien particular. De esto podemos sacar una conclusión importante: si las personas particulares no buscan sus bienes particulares, sus finalidades, el bien común no puede conseguirse. Pero a fin de conseguir el bien particular hace falta por parte de la persona separarse del bien común. Si yo paso todo el tiempo pensando en el orden político, si tengo todas mis fuerzas concentradas sobre el bien común de mi comunidad o nación, si hago que el bien común sea mi responsabilidad, resulta que yo no podría dedicarme a mi bien particular. Estaría un hombre tan politizado que no tendría una vida personal o particular. Esto ocurre en varios países donde los hombres –o muchos hombres– pasan el día en los cafés charlando de la política de su país y no hacen otra cosa. Resulta que el bien común degenera ya que el mismo bien común exige que los hombres individuales, las personas, busquen sus propias finalidades, vivan sus propias vidas. Una comunidad fuertemente politizada, a menos que esté en un momento de emergencia, siempre implica un fallo en el bienestar material y espiritual de dicha comunidad. Una sociedad funciona bien cuando los hombres que no están encargados del orden político no tienen que pensar demasiado en ello. Se quedan con lo suyo. El profesor Yves Simon solía hacer una distinción entre el bien común materialmente considerado y el bien común formalmente considerado. Cada ciudadano bueno, virtuoso, tiene que amar el bien común formalmente considerado. Él quiere que el gobierno haga lo necesario para que se obtenga el bien de su país. Pero él no se preocupa en un sentido “material” de la sustancia de este bien común. Todo eso pertenece al gobierno. Él ama el bien común formalmente pero tiene que amar su bien particular materialmente, a saber, tiene que preocuparse concretamente de lo que tenga que ver con su vida y sus responsabilidades. Si lo hace bien, no tendrá tiempo para ser un político barato. En momentos de emergencia este cuadro natural cambia, pero aquí estoy hablando de una sociedad que funciona bien. Una sociedad que funciona mal siempre piensa en lo político; una sociedad que funciona bien se compone de ciudadanos que piensan en lo suyo. Si un violinista está pensando en el trabajo del director de orquesta mientras está tocando el violín, lo tocará mal.

De todo esto podemos deducir otra conclusión. La armonía entre el bien común proseguido por personas particulares y el bien común proseguido por personas o entidades “públicas” nunca puede ser un totalitarismo donde el bien particular muere a favor del bien del Estado. Pero esta misma armonía refleja una tensión permanente y necesaria entre lo que busco yo y lo que busca mi gobierno. Santo Tomás nos da un par de ejemplos preciosos sobre esto. Pensemos en un padre que está muriendo y un hijo que está a su lado tratando de hacer lo posible para que su padre no muera. El hijo está haciendo lo que un buen hijo tiene que hacer en esa circunstancia, salvar a su padre si es posible. Pensemos ahora que un ángel de Dios hace una presencia física en la habitación donde está el padre muriendo y su hijo. Y el ángel dice al hijo: “Es la voluntad de Dios que tu padre muera esta noche”, y luego el ángel desaparece. ¿Qué debe hacer el hijo? Él sabe ahora que Dios quiere que su padre muera esa misma noche. ¿Cuál es su responsabilidad como hijo? La respuesta de Santo Tomás es tajante. El hijo tiene que hacer todo lo posible para que su padre no muera. Si Dios quiere que su padre muera, es un asunto de Él, pero yo –siendo hijo de mi padre– tengo la obligación de hacer todo lo posible para que no muera, aun sabiendo que la voluntad de Dios dice lo contrario. Porque también la voluntad de Dios exige que yo haga mi deber cueste lo que cueste. Poniendo este ejemplo dramático en términos filosóficos, tenemos que deducir que a veces el bien particular va en contra del bien común. En este caso el bien común del universo gobernado por Dios exigió la muerte de ese hombre, pero el bien particular de su hijo (que está abarcando el bien común pero no identificado plenamente con ese bien) exigió que hiciese lo posible para que su padre no muriera. Tomás pone otro ejemplo. Un ladrón ha sido juzgado por un juez y condenado a pasar una temporada en la cárcel. Él tiene una familia numerosa. La madre pide al juez la libertad de su marido, ya que ella y la familia le necesitan. Ella tiene derecho pleno a tratar de sacar a su marido de la cárcel y el juez cumple con su deber cuando niega la petición de la mujer. En caso de conflictos el bien común tiene el predominio, pero no podemos olvidar la verdad que dice que si los bienes particulares están abandonados por las personas concretas y las instituciones concretas, el mismo bien común sufrirá. Voy a poner un ejemplo más.

Pensemos en una universidad donde hay un profesor de francés que tiene mucho carisma y atrae a muchos alumnos. Llega el momento cuando más de la mitad de la universidad quiere especializarse en francés. ¿Qué tiene que hacer el rector? Por muy penoso que pueda ser, el rector tiene que frenar al profesor de francés porque el bien común de la universidad como tal sufriría si todos los alumnos abandonasen las demás especialidades debido al carisma del profesor de francés. Y en tal caso, ¿cuál es el deber del profesor tan famoso? Él debe seguir como antes, enseñando con todo el entusiasmo posible. El bien común de la universidad pertenece al rector pero el bien particular suyo, el bien de su cátedra, le pertenece al profesor. El bien común no le pertenece. De esta forma encontramos una tensión perpetua en el orden político. El abandono de la tensión siempre produce una politización fuerte que daña la comunidad ya que todo el mundo piensa que el bien común le pertenece a él, y así todo el mundo tiende a abandonar las propias tareas de su vida a favor de una politiquería barata.

Ahora bien: el bien común en todas las sociedades, por grandes o pequeñas que sean es un bien personal y no meramente individual, en contra de la postura de Maritain. Jacques Maritain, siguiendo la pauta de su distinción entre persona e individuo, trató de entregar el individuo al bien común y guardar el bien personal para otra meta. Últimamente el bien personal se encuentra en Dios y el bien común último, no necesariamente próximo, pertenece al Estado, al orden político (Maritain hace una distinción entre orden político y Estado, pero esta distinción no cambió el rumbo de su pensamiento sobre este asunto). Si el individuo es la persona –no hay individuos humanos que no sean personas […]– resulta que bien común y bien particular son bienes personales. Como persona con toda mi sociabilidad personal me encuentro en una red de instituciones y aunque a veces puede emerger un conflicto entre lo común y lo particular, en último término el bien de la sociedad en cuestión me atañe a mí, a esta persona.

Maritain razona de esta forma: el bien común del orden político tiene que ver con el hombre como individuo mientras que su bien personal tiene que ver con una relación vertical con Dios. De esta consideración dedujo que el Estado debe ser laico, prescindiendo de la Iglesia y de las cosas de Dios, mientras que la persona como tal persona se concentra en una Iglesia que no tiene nada que ver con la vida pública de los hombres. Persona en la Iglesia con Dios e individuo en la calle con el Estado y el orden político. Esta doctrina ha tenido algunas conclusiones nefastas, no solamente en Europa sino sobre todo en Sud América. Aunque Maritain no quería que el Estado fuera hostil a la Iglesia, efectivamente esa hostilidad –por una dialéctica interior a la misma filosofía– casi siempre nace. Si el político debe separarse como tal político de las cosas de Dios, si tiene que contentarse con una moralidad puramente natural, resulta que en caso de un conflicto entre las cosas de Dios y las del Estado –siendo político, aunque político católico– él tiene que escoger la política del Estado y ponerse en contra de la postura de la Iglesia, representante de Dios en la tierra.

Vamos a escoger el tema del divorcio en el mundo católico contemporáneo. Según la doctrina católica, la Iglesia y solamente la Iglesia tiene poder y autoridad sobre los matrimonios cristianos. Por eso solamente la Iglesia tiene jurisdicción sobre la licitud de los matrimonios. Si la Iglesia, después de haber estudiado un caso concreto a través de sus tribunales, declara que un matrimonio determinado no es lícito, la Iglesia lo declara nulo y ¡ya está!

Roma locutus est, causa finita est: Roma ha hablado y el asunto está terminado. Pero si el Estado se apodera de la vida matrimonial de los ciudadanos, ciertas consecuencias inevitablemente tienen que sobrevivir. Vamos a pensar en el mejor de los casos. Los gobernantes, a través de sus parlamentos y otros organismos, son cristianos y hasta cristianos buenos. Ahora bien: esta situación casi nunca ha existido pero tenemos que suponerla a fin de tener un modelo para la penetración filosófica. Desde un ángulo, puramente natural, el hombre –empleando su habilidad filosófica, su habitus– nunca podría deducir que un divorcio en este caso concreto va en contra del orden moral. La razón a secas puede deducir que una sociedad dominada por el divorcio daña el bien común, destruye la familia que es la base de la sociedad humana, debilita la moralidad sexual y permite la introducción de una serie de costumbres malas. Pero la filosofía moral, sin el apoyo de la moralidad precisamente cristiana, no puede ir más allá. No puede decir en el orden concreto que en este caso el divorcio sea inmoral. La indisolubilidad de todos los matrimonios sin distinción mana de su carácter sacramental más que de su carácter de ser un contrato. O mejor dicho, el contrato aquí ha sido sacramentalizado.

El Estado, hasta un Estado cuyos jefes son cristianos, por las razones ya expuestas, no puede legislar en concreto sobre este tema. No puede hacerlo a menos que el Estado reconozca la enseñanza de la Iglesia y haga que esta enseñanza sea la suya. Pero según Maritain el Estado no puede reconocer la enseñanza de la Iglesia. Puede recibir, según el filósofo francés, una influencia indirecta ya que los mismos gobernadores a veces son católicos. Pero digo yo: si esta influencia va a tener un impacto en el caso del divorcio –mi ejemplo– tiene que dejar de ser indirecta ya que tal influencia indirecta sería un acto de mala fe, según las mismas premisas maritainianas. O el Estado se abstiene en las cosas de Dios o el Estado no lo hace. Si el Estado se abstiene, tiene la obligación de abstraer de ellas, entonces el Estado simplemente no puede prohibir el divorcio a secas. Si lo hiciera pecaría contra su conciencia maritainiana. Habría hecho lo que Maritain dice que no puede admitir –el reconocimiento del papel de la Iglesia en la vida moral de todos los cristianos. Siguiendo la pauta del viejo Aristóteles, el orden político podría hacer que el divorcio sea muy difícil de conseguir, ya que una sociedad dominada por el divorcio ya está a punto de desaparecer de la historia, de dejar de existir. El bien común no puede aguantar un océano de divorcios dentro de una comunidad. Pero sin un reconocimiento público de los derechos de la Iglesia sobre el asunto del matrimonio el Estado nunca podría prohibir el divorcio en todos los casos. Repito el razonamiento aquí: ni la filosofía ni un juez pueden conocer todas las circunstancias que aparentemente han destruido un matrimonio. Sin la doctrina de la Iglesia, el Estado no tiene la competencia de juzgar.

No quiero perderme en el caso del divorcio. Lo he empleado aquí para indicar que un católico consecuente simplemente no puede vivir la doctrina de Maritain sobre la diferencia entre individuo y persona aplicada a la cuestión de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Pasa lo mismo con otros problemas políticos –la enseñanza pública o nacional. Por ejemplo en los EE.UU. los católicos tienen que aguantar el peso de dos sistemas de educación –la estatal que tienen que apoyar con sus impuestos tan enormes y la católica que apoya libremente por su cuenta. Ahora bien: si Maritain tiene razón ¿por qué no? hace falta una red de escuelas, colegios y universidades para todo el mundo. Puesto que el Estado es neutral en materia religiosa, esa red de formación se calla sobre Dios, su Iglesia y hasta –a veces– sobre la marcha de la historia de la civilización occidental. Y los alumnos salen ignorantes de lo que ha pasado en la historia. Pero la situación es muy coherente con la filosofía política de Maritain. Si los católicos quieren su propio sistema de escuelas, ¿que las edifiquen ellos con su propio dinero? Pero a veces el pobre padre de familia, sobre todo en mi país, termina el año sin una perra gorda en el bolsillo, sobre todo si tiene una familia numerosa estudiando en una escuela o universidad católica. Derrochando dinero, dándoselo al Estado por un sistema de educación que él odia; pero dándole lo que el Estado le ha sacado por la fuerza y derrochando dinero para el sistema católico para educar a sus hijos en un ambiente cristiano, el pobre hombre, este padre, se siente un hombre robado en sus propios bienes a fin de contribuir a la progresiva secularización de su patria. Pero si Jacques Maritain tenía razón, esta esquizofrenia política también es válida.

Es seguro que Maritain, a pesar de sus años monárquicos y algunos anti-revolucionarios, siempre ha guardado dentro de su alma el espíritu de la revolución francesa. En los países donde el catolicismo ha perdido su peso político, hacen falta por ejemplo dos ceremonias matrimoniales, una civil y otra religiosa. De esta forma el Estado dice efectivamente a la Iglesia: ustedes pueden mantener su superstición sobre el matrimonio, pero el matrimonio que cuenta, que tiene peso legal, es el nuestro, civil ¡Otra vez la persona para Dios, si efectivamente hay un Dios, pero el individuo concreto para nosotros! Por un peso interior en el mismo desarrollo del pensamiento en cuestión, el llamado demo-cristianismo sobre la marcha del tiempo degenera en una situación en la cual el sustantivo se come al adjetivo ¡Menos cristianismo y más democracia! Prácticamente esto ocurre porque en el sistema de partidos, el demo-cristianismo tiene que competir con una serie de partidos anti-cristianos y para mantenerse en el teatro tiene que frenar su cristianismo. Pero filosóficamente, como estoy tratando de indicar, esta consecuencia se puede prever simplemente notando las contradicciones interiores del mismo sistema. Pero hay algo más profundo que obra aquí aunque obra a veces inconscientemente.

Si la persona humana es una totalidad en el ser […], resulta que todo lo que el hombre tiende a expresar indica lo que él es en el ser, una persona. El hombre puede hacer esto a través de su intelectualidad, con tal de que la tenga, si es un cristiano su cristianismo tendrá una influencia en todo lo que piensa. En las ciencias exactas, donde la abstracción tan fuertemente ejercida implica cierta distancia del ser y de sus misterios, hay poco de su creencia religiosa en el contenido de sus estudios. Pero en los estudios humanísticos parece imposible prescindir de las convicciones religiosas que un hombre mantiene. Hasta la historia del Occidente nos muestra lo que Gilson llamaba “la filosofía cristiana”, un hecho histórico, existencial que solamente puede ser negado por un ciego. […] Las preguntas filosóficas, […] casi siempre manan del ambiente que nos rodea, de las preocupaciones que nos estorban, de nuestras creencias más profundas. Pero si el hombre tuviera que dividirse en dos como Maritain quiere, todo esto tendría que ver con una personalidad aislada hasta cierto punto del hombre concreto, del individuo. Lo mismo pasa con lo que el hombre piensa sobre el orden político y social. Aislándome de mi propia fe, apoyándome en una ética también aislada de mi fe, yo tendría que convertirme en dos seres –la persona por un lado, buscando una vida con Dios, y el individuo por el otro lado absorbido por las cosas de este mundo. ¿Y dónde encontraría la síntesis?

Esto podemos verlo en el orden simbólico. En las comunidades netamente católicas, ya que no hay separación entre alma y cuerpo sino unidad en el ser, los hombres suelen simbolizar sus convicciones más profundas en su arquitectura, en su manera de vestir, en sus canciones, en su música, en su pintura, a veces en capillas pequeñas que el hombre viajante puede ver al lado de las carreteras como en Baviera y Austria hay crucifijos e imágenes hasta en los taxis, su fe se hace palpable por los oídos y por la vista. La vida encuentra una armonía, una unidad. En comunidades de este tipo –desgraciadamente están desapareciendo en el Occidente– la persona vive su vida como una unidad en la existencia.

Tal tipo de comunidad refleja la misma metafísica de la persona. Él puede pecar –y efectivamente peca– pero el ambiente mismo hace más fácil su vida cristiana. Si la persona no tiene una naturaleza desnuda sino extendida físicamente en el espacio y en el tiempo, en la historia, si la persona es el hombre individualizado en el ser, si el hombre en el conocer y en el amar es sociable por naturaleza, si tiene que comunicar lo que conoce y ama, resulta que una sociedad sacral, una sociedad que reconoce su fe hasta en los más altos magistrados, los cuales también gozan de la misma fe, refleja admirablemente lo que es un hombre y al reconocer lo que es un Dios Tri-Personal y así Personal tal y como ha creado al hombre.